二、MDSを支える物流システム

「発注した商品が届かないほど、店の経営者は、いらいらすることはない、コンビ二店の昼時が一番の稼ぎ時なのに、12時になっても商品がこない、通常ならば、遅くとも11時までには到着しているのに、今日はまだこない、何か事故でも発生したのではないかというおおよその予想はたつのだが、その分今日の売上は、半分になるだろうし、明日からお客さんが何人減るのか心配で、心配でたまりません」と、コンビニのオーナーが言う。小生の会社は新宿なので、こんな光景を何度か見かけている。

コンビニの弁当を、ささやかな楽しみにしているサラリーマンやOLが店にはいったら、弁当がない、おにぎりもない、サンドイッチもない。買うものが何もないため、しかたなくそのまま買わずに店を出て、他のチェーン店に行く。次に行った店には、買いたいものがあったので買う。そして、買ったものを食べてみたら、これが意外とうまい。

他のチェーン店に行っても商品がなければ、顧客は何かの道路事情(交通渋滞、事故、気象状況によるトラブル)のためではないかと思い、翌日からまた元のチェーン店に買いに行くが、万一、他のチェーン店に商品があれば、元のチェーン店のことをいろいろ邪推(売れないから閉店するのだろうか、とか、儲からないから、数量を少なくしたのだろうか等)してしまい、翌日から、店に行く順番を逆にしてしまうだろう。

「顧客が欲しい商品がなかった」時の重大さに、店舗は気付いていても、本部は、なかなか気付かない。仮に、気付いていても「事故で渋滞したので、申し訳ない」とか、「仕入先には、充分注意をしておきます」程度で終わりになる場合が多く、逆に定時に納品することの重要性を認識しているコンビニエンス・チェーンの場合では、その対応に大きな差がある。

コンビニエンス・チェーンでは、通常不良在庫をなくして在庫を削減するとともに、売れ筋商品は品切れしないように、新鮮な商品を陳列することが基本であり、いつ、いかなるときでも、発注した商品と数量が定められた時間内に店舗に届ける役割を負っている。それゆえ、物流面での重要性が良くわかっているはずであるが、物流を担当しているのが仕入先あるいはメーカーであり、両者の力関係もあるため、仕入先の中に踏み込んでいけるかどうかで、改革の度合いが違ってくる。

ただ、どのチェーンも当初は、ムダ(店舗の検品や本部の事務代行)や物流上のロスを少なくすることにより、納入原価を引き下げ、値入率を上げて店舗利益を増やすことから着手した。そして、次にマーチャンダイジング・サイクル上の「納品」にメスをいれ、改革がはじまった。

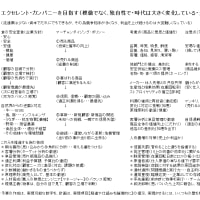

① 仕入先(問屋)の集約化

・ 数百社の仕入先を数十社に集約し、店舗の後方処理の改善(検品・検収)

・ 本部事務代行処理(仕入伝票の大幅な削減)

・ 商品原価の低下による値入率の改善

② 発注単位の縮小・小口納品

・ 余分な店頭在庫の排除(品揃えの豊富感に課題)により過剰在庫の防止

・ 仕入先による小分け納品(仕入先に負荷)

・ メーカーでの小口生産(メーカーに負荷)

③ 米飯2便制

・ 食べごろの商品を提供

・ 専用什器の開発と温度管理

・ 配送車の温度管理(配送時でも商品の維持管理)

④ 共同配送(牛乳)

・ 異なるメーカー商品を同一配送車で納品

・ メーカーデポを借用して、メーカー別地域割り

・ 共配伝票(24行)による伝票枚数の削減(検品と検収改善)

⑤ 温度帯別(牛乳・生鮮・加工肉のチルド物流)共同配送の開始

・ 新鮮で食べごろの状態を保ったまま納品

・ 複数メーカーの同一カテゴリー商品を共同配送

・ 取扱商品の拡大と店舗作業の効率化

⑥ 米飯3便制

・ 店舗の売上の山(ピーク)にあわせた商品の納品(朝・昼・晩)

・ 専用什器の温度管理の徹底

・ 専用工場の充実(全国数百ヶ所)

⑦ 配送環境の見直し(車、配送ルート、運転手の質等)

・ 低公害の専用配送車(冷暖房付き)…運転者が快適運転できるように

・ 通常配送ルートと迂回ルート情報(無線を利用)による定時納品

・ 商品を大事に扱う

⑧ 温度帯別共同配送センターの整備(200超デポ)と計画配送システム

・ 全地域への拡大

・ 商品の品質にあわせて、同一温度帯で管理し、新鮮な状態でタイムリーに納品

・ 配送距離と走行距離を最小に抑え、貨物量を平準化

であり、⑦配送環境の見直し(車、配送ルート、運転手の質等)ぐらいまでは、どの大手コンビニエンス・チェーンでも改革がすすんでいる。

一方、チェーンストアの場合、店には在庫があり、朝7時の納品予定の日配商品があっても、遅くとも11時頃には店舗に到着し、何とか12時頃までには品出しを終えることができるため、店舗の売上にはほとんど影響がないことから、あまり切実感を受けない。米国の小売業の成長戦略に習い、自前の物流センターを持つことで、いろいろな問題を解決しようとしている。多少改革には時間がかかっているが、チェーンストア各社とも着実に改革をおこなっている。しかし、仕入先、あるいはメーカーとの共同歩調による改革については遅れているのが現状である。

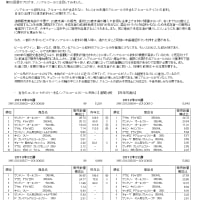

共配を含めた物流・加工センター構築による効果は、

① メーカーからの配送頻度が上がり、リードタイムが短縮されることで、センターの在庫回転率が改善される

② メーカー側では、発注情報をオンライン化することで、より精度の高い生産計画が可能になり、全体として在庫負担が軽減される

③ 仕入先にとっては、配送先が格段に少なくなり、配送にかかる設備投資や運送コストが少なくなる。

であり、物流コストを大幅に削減することを目指すとともに、生産から販売までの在庫回転率を改善することにより、商品の鮮度をあげて店舗の売上を向上させる。

特に、物流センター化にともない、発注データを店舗からメーカーまでのオンライン化にすることで、メーカーでは発注データに基づいた生産計画の情報の精度が向上し、物流過程での流通在庫をコントロールすることも可能となる。

すなわち、EOSやPOS等の情報システムと物流とが連動することにより、マーチャンダイジング・システム全体として在庫削減が可能となり、無茶な値引き交渉(仕入原価1円など)ではなく、理にかなった仕入原価の交渉が仕入先とおこなえるようになる。

ただ、チェーンストアの場合では、すでに大規模な物流センターを構築し、多額の投資をしているため、仕入先との商品の原価交渉や物流代行費などで、もめることが多い(仕入先もすでに物流関連投資(設備、車、要員)をすませているので)。

扱い商品数が少なく、納品量が一定でない仕入先などには、引き取り代行(帰り車の利用などで)もおこなっているが、仕入先が負担する物流代行費が両方あわせて原価の15%前後にもなり、悲鳴をあげている仕入先も少なくない。

ある仕入先では、「いままでは、物流代行費の負担が多くても多少の逆ザヤ(利益がでない)は、大手チェーンとの取り引きがあるという、宣伝費のつもりでなんとかやってきたが、ここ2、3年の経済状況では、もう取り引きを中止せざるを得ない」と言うところまで追い込まれている。その仕入先の社長は、物流代行費だけの問題ではないと前おきして、「このまま消費不況が続くと店舗も我々仕入先(メーカー)もぜんぜん儲からない、この閉塞状態をなんとか打開していかないといけない」と言い、さらに、「いままでは物流コストのことをあまり意識しないで納入原価を決めていたけれども、今後は、物流コストも含めて製造原価を見直し、より一層のコストダウンを図りたい」と付け加え、原価に占める物流コストの大きさを再認識していた。

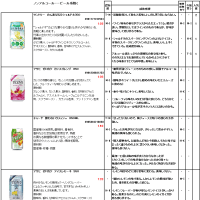

今後の物流戦略のポイントは、

① 品質・味・鮮度の維持管理の徹底

・ 温度帯別物流

・ 適正頻度、適量納品

・ 専用車両の開発

② ローコスト・オペレーション

・ 複数メーカー商品の共同配送(窓口問屋制)

・ 仕分け等の単純作業の自動化

・ 労働環境の整備による女性ドライバーの採用

③ 計画配送

・ コースの適正化(時間と走行距離の最少化)

・ 貨物量の平準化

・ 迂回配送ルートと緊急配送体制の整備

④ 店舗内作業の軽減と環境への配慮

・ 集約配送により、納品車両の減少

・ 検品、検収の簡素化(欠品や誤納の撲滅)

・ 低公害車の使用

であり、メーカー、仕入先等とお互いの物流ノウハウ、加工技術ノウハウおよび資源(遊休地)等を出し合い協力して、物流改革を押し進めていく必要がある。

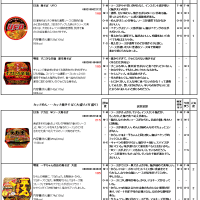

この 仕入先(問屋)の集約化は

・ 数百社の仕入先を数十社に集約し、店舗の後方処理の改善(検品・検収)

・ 本部事務代行処理(仕入伝票の大幅な削減)

・ 商品原価の低下による値入率の改善

であり、7&Iグループが規模拡大していく上で、業務改革や上流工程の改善等の基本施策になった、仕入先の集約(共配化や帰り車の利用含む)は、後々物流チャネルの大幅な見直しになり、物流コストの削減と共に小売業のマーチャンダイジング上の短縮と間接経費の大幅なコストダウンに繋がった(発注システムのコンピュータ化・ターンアラウンド伝票とあわせて)。

今後とも、物流問題(コスト)を疎かにはできないし、仕入原価を構成する上での占める割合を如何に少なくするかが問われている。

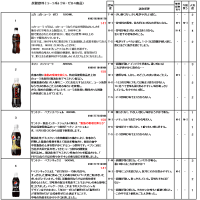

「発注した商品が届かないほど、店の経営者は、いらいらすることはない、コンビ二店の昼時が一番の稼ぎ時なのに、12時になっても商品がこない、通常ならば、遅くとも11時までには到着しているのに、今日はまだこない、何か事故でも発生したのではないかというおおよその予想はたつのだが、その分今日の売上は、半分になるだろうし、明日からお客さんが何人減るのか心配で、心配でたまりません」と、コンビニのオーナーが言う。小生の会社は新宿なので、こんな光景を何度か見かけている。

コンビニの弁当を、ささやかな楽しみにしているサラリーマンやOLが店にはいったら、弁当がない、おにぎりもない、サンドイッチもない。買うものが何もないため、しかたなくそのまま買わずに店を出て、他のチェーン店に行く。次に行った店には、買いたいものがあったので買う。そして、買ったものを食べてみたら、これが意外とうまい。

他のチェーン店に行っても商品がなければ、顧客は何かの道路事情(交通渋滞、事故、気象状況によるトラブル)のためではないかと思い、翌日からまた元のチェーン店に買いに行くが、万一、他のチェーン店に商品があれば、元のチェーン店のことをいろいろ邪推(売れないから閉店するのだろうか、とか、儲からないから、数量を少なくしたのだろうか等)してしまい、翌日から、店に行く順番を逆にしてしまうだろう。

「顧客が欲しい商品がなかった」時の重大さに、店舗は気付いていても、本部は、なかなか気付かない。仮に、気付いていても「事故で渋滞したので、申し訳ない」とか、「仕入先には、充分注意をしておきます」程度で終わりになる場合が多く、逆に定時に納品することの重要性を認識しているコンビニエンス・チェーンの場合では、その対応に大きな差がある。

コンビニエンス・チェーンでは、通常不良在庫をなくして在庫を削減するとともに、売れ筋商品は品切れしないように、新鮮な商品を陳列することが基本であり、いつ、いかなるときでも、発注した商品と数量が定められた時間内に店舗に届ける役割を負っている。それゆえ、物流面での重要性が良くわかっているはずであるが、物流を担当しているのが仕入先あるいはメーカーであり、両者の力関係もあるため、仕入先の中に踏み込んでいけるかどうかで、改革の度合いが違ってくる。

ただ、どのチェーンも当初は、ムダ(店舗の検品や本部の事務代行)や物流上のロスを少なくすることにより、納入原価を引き下げ、値入率を上げて店舗利益を増やすことから着手した。そして、次にマーチャンダイジング・サイクル上の「納品」にメスをいれ、改革がはじまった。

① 仕入先(問屋)の集約化

・ 数百社の仕入先を数十社に集約し、店舗の後方処理の改善(検品・検収)

・ 本部事務代行処理(仕入伝票の大幅な削減)

・ 商品原価の低下による値入率の改善

② 発注単位の縮小・小口納品

・ 余分な店頭在庫の排除(品揃えの豊富感に課題)により過剰在庫の防止

・ 仕入先による小分け納品(仕入先に負荷)

・ メーカーでの小口生産(メーカーに負荷)

③ 米飯2便制

・ 食べごろの商品を提供

・ 専用什器の開発と温度管理

・ 配送車の温度管理(配送時でも商品の維持管理)

④ 共同配送(牛乳)

・ 異なるメーカー商品を同一配送車で納品

・ メーカーデポを借用して、メーカー別地域割り

・ 共配伝票(24行)による伝票枚数の削減(検品と検収改善)

⑤ 温度帯別(牛乳・生鮮・加工肉のチルド物流)共同配送の開始

・ 新鮮で食べごろの状態を保ったまま納品

・ 複数メーカーの同一カテゴリー商品を共同配送

・ 取扱商品の拡大と店舗作業の効率化

⑥ 米飯3便制

・ 店舗の売上の山(ピーク)にあわせた商品の納品(朝・昼・晩)

・ 専用什器の温度管理の徹底

・ 専用工場の充実(全国数百ヶ所)

⑦ 配送環境の見直し(車、配送ルート、運転手の質等)

・ 低公害の専用配送車(冷暖房付き)…運転者が快適運転できるように

・ 通常配送ルートと迂回ルート情報(無線を利用)による定時納品

・ 商品を大事に扱う

⑧ 温度帯別共同配送センターの整備(200超デポ)と計画配送システム

・ 全地域への拡大

・ 商品の品質にあわせて、同一温度帯で管理し、新鮮な状態でタイムリーに納品

・ 配送距離と走行距離を最小に抑え、貨物量を平準化

であり、⑦配送環境の見直し(車、配送ルート、運転手の質等)ぐらいまでは、どの大手コンビニエンス・チェーンでも改革がすすんでいる。

一方、チェーンストアの場合、店には在庫があり、朝7時の納品予定の日配商品があっても、遅くとも11時頃には店舗に到着し、何とか12時頃までには品出しを終えることができるため、店舗の売上にはほとんど影響がないことから、あまり切実感を受けない。米国の小売業の成長戦略に習い、自前の物流センターを持つことで、いろいろな問題を解決しようとしている。多少改革には時間がかかっているが、チェーンストア各社とも着実に改革をおこなっている。しかし、仕入先、あるいはメーカーとの共同歩調による改革については遅れているのが現状である。

共配を含めた物流・加工センター構築による効果は、

① メーカーからの配送頻度が上がり、リードタイムが短縮されることで、センターの在庫回転率が改善される

② メーカー側では、発注情報をオンライン化することで、より精度の高い生産計画が可能になり、全体として在庫負担が軽減される

③ 仕入先にとっては、配送先が格段に少なくなり、配送にかかる設備投資や運送コストが少なくなる。

であり、物流コストを大幅に削減することを目指すとともに、生産から販売までの在庫回転率を改善することにより、商品の鮮度をあげて店舗の売上を向上させる。

特に、物流センター化にともない、発注データを店舗からメーカーまでのオンライン化にすることで、メーカーでは発注データに基づいた生産計画の情報の精度が向上し、物流過程での流通在庫をコントロールすることも可能となる。

すなわち、EOSやPOS等の情報システムと物流とが連動することにより、マーチャンダイジング・システム全体として在庫削減が可能となり、無茶な値引き交渉(仕入原価1円など)ではなく、理にかなった仕入原価の交渉が仕入先とおこなえるようになる。

ただ、チェーンストアの場合では、すでに大規模な物流センターを構築し、多額の投資をしているため、仕入先との商品の原価交渉や物流代行費などで、もめることが多い(仕入先もすでに物流関連投資(設備、車、要員)をすませているので)。

扱い商品数が少なく、納品量が一定でない仕入先などには、引き取り代行(帰り車の利用などで)もおこなっているが、仕入先が負担する物流代行費が両方あわせて原価の15%前後にもなり、悲鳴をあげている仕入先も少なくない。

ある仕入先では、「いままでは、物流代行費の負担が多くても多少の逆ザヤ(利益がでない)は、大手チェーンとの取り引きがあるという、宣伝費のつもりでなんとかやってきたが、ここ2、3年の経済状況では、もう取り引きを中止せざるを得ない」と言うところまで追い込まれている。その仕入先の社長は、物流代行費だけの問題ではないと前おきして、「このまま消費不況が続くと店舗も我々仕入先(メーカー)もぜんぜん儲からない、この閉塞状態をなんとか打開していかないといけない」と言い、さらに、「いままでは物流コストのことをあまり意識しないで納入原価を決めていたけれども、今後は、物流コストも含めて製造原価を見直し、より一層のコストダウンを図りたい」と付け加え、原価に占める物流コストの大きさを再認識していた。

今後の物流戦略のポイントは、

① 品質・味・鮮度の維持管理の徹底

・ 温度帯別物流

・ 適正頻度、適量納品

・ 専用車両の開発

② ローコスト・オペレーション

・ 複数メーカー商品の共同配送(窓口問屋制)

・ 仕分け等の単純作業の自動化

・ 労働環境の整備による女性ドライバーの採用

③ 計画配送

・ コースの適正化(時間と走行距離の最少化)

・ 貨物量の平準化

・ 迂回配送ルートと緊急配送体制の整備

④ 店舗内作業の軽減と環境への配慮

・ 集約配送により、納品車両の減少

・ 検品、検収の簡素化(欠品や誤納の撲滅)

・ 低公害車の使用

であり、メーカー、仕入先等とお互いの物流ノウハウ、加工技術ノウハウおよび資源(遊休地)等を出し合い協力して、物流改革を押し進めていく必要がある。

この 仕入先(問屋)の集約化は

・ 数百社の仕入先を数十社に集約し、店舗の後方処理の改善(検品・検収)

・ 本部事務代行処理(仕入伝票の大幅な削減)

・ 商品原価の低下による値入率の改善

であり、7&Iグループが規模拡大していく上で、業務改革や上流工程の改善等の基本施策になった、仕入先の集約(共配化や帰り車の利用含む)は、後々物流チャネルの大幅な見直しになり、物流コストの削減と共に小売業のマーチャンダイジング上の短縮と間接経費の大幅なコストダウンに繋がった(発注システムのコンピュータ化・ターンアラウンド伝票とあわせて)。

今後とも、物流問題(コスト)を疎かにはできないし、仕入原価を構成する上での占める割合を如何に少なくするかが問われている。