長崎をてくてく

夕方現地入り。長崎の居酒屋さんでスタート。

こっちで言うヒラス、ヒラマサの刺身が歯ごたえ抜群。

クジラの盛り合わせ。さえずりは癖が強いという人もいるけど、さほど気にならない。

実は私、納豆の臭さがどう臭いのかわからないのです。良い匂いなのです・・。

左のベーコンは地元で安く買えるので、たまに買って食べます。

さらしクジラは酢味噌の味・・。

南国といえば、きびなごの刺身。

レモン系のハイボールやらレモネードやら。

長崎は馬刺しも有名。クジラよりはさっぱりしてます。

久々に〆のラーメン。煮干し出汁が旨し。

空いた時間で長崎観光。

龍馬通りをてくてく。

龍馬も眺め、歩んだ道を行く。

斜度がきついので、拡幅したところで、車は上がれません。

高いところに道路があって、重い荷物はそこから降ろすなど、生活に一工夫が必要です。

飲みすぎ食いすぎの翌日の坂。汗かきかき上る。

生活圏であるため、通勤通学の道です。

学生なんか、スマホ操作しながら、すたたん、すたたん、と降りていきます。

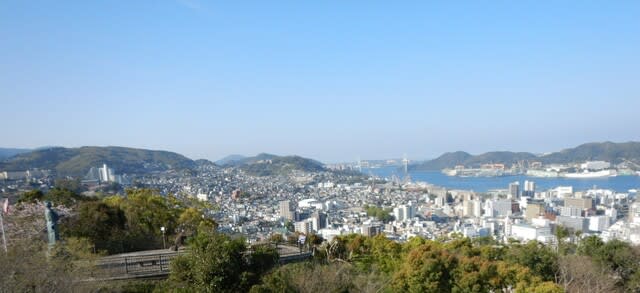

上の公園は桜が満開。

長崎港に入る船を見て、高ぶる龍馬。

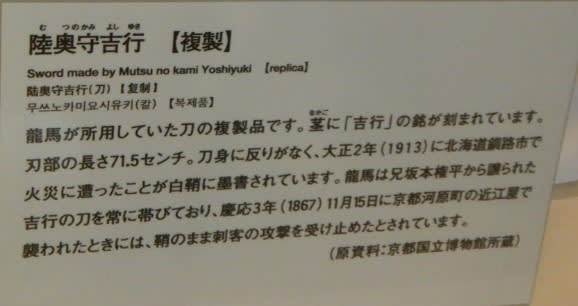

時間調整して亀山社中へ。

以下、長崎旅ネットから引用。

「亀山社中」は、慶応元年(1865年)薩摩藩や長崎の豪商小曽根家の援助を受けて、坂本龍馬とその同志により設立された結社です。徳川幕府の倒幕を目的とした活動を行うとともに、船の回送や運輸業、銃器のあっせんなどの商号活動も行い、「日本初の商社」といわれています。

幕末頃、亀山で「亀山焼」という焼物が一時焼かれていましたが廃窯となり、その窯ではたらいていた人々の住居跡を根城としていました。亀山社中の「亀山」はその地名をとったもので、「社中」は”人の集まり”の意味です。

活動期間は約2年間でしたが、海運業などの活動の他に、薩長同盟などにも参画するなど、幕末・維新史において、重要な役割を果たしました。

大河ドラマでわいわいがやがや議論したり、書き物したり、鍛えたり、誰かが何かしらやっているシーンが何度かありましたが、

中を見ると、見れる範囲が狭かったのか、とってもこじんまり。

龍馬はいつか海外を一緒に旅したいとおりょうさんに話してましたが、自ら舵を握って長崎港をでる龍馬の気分になれるかも。

続いて、大浦天主堂、キリシタン博物館へ。

天主堂はスタンドグラスに朝日が射して、綺麗でした。

博物館は、我国の「西洋との出会い」「禁教期・潜伏期の歴史」、そして、「信徒発見」に至る「日本キリシタン史」がわかります。

殺されてまでキリスト教を貫く姿勢は、確かに幕府から見ると脅威だったのかなと。

信仰しても、そこまで主張しなくても、と個人的に思ってましたが、ブラタモリでは、踏み絵を踏んでも、信仰は捨てず、うまくやってたようなことを言ってたし、仏様風のマリア様像があったりする。極端な人の事例のみ、史実として残ってるのかも。

シャクナゲが満開。

一昨年前は、GWにシャクナゲを観に行ってたのに。

中は撮影禁止。ステンドグラス、外から見るとただの窓。

ご当地ソフトは、生産ナンバーワンのビワソフト。

風味と吹き出しがあるように、実は入ってません。

生産ナンバーワンなのに。