FCRベースで簡単なキャブレターの構造説明があったので記録しておく。なぜFCRかというと基本に忠実なつくりだからだそうです。DELLORTOでもいいっつってたな。

キャブレター調整はその名前を聞いただけで「キャブはちょっと…」となりがちだが、空気とガソリンを吸って混ぜてエンジンに送り込む、その構造と各箇所の役割を簡易的にでも覚えてしまえば、ずいぶん楽になるんだそうで。まずキャブレターの役割を簡単にまとめると…

1. 空気とガソリンを吸い込んで「混合気をつくる」

2. その際に空気とガソリンの「混合比率を決める」

3. できた「混合気をエンジンへ送り込む」

4. その際に送り込む「混合気の量を決める」

…ということであり、1をスロー系で、2をメインジェット系で行うということらしい。そして今回の講義で最も重要な点は…「キャブレターはスロー系!」ということ。

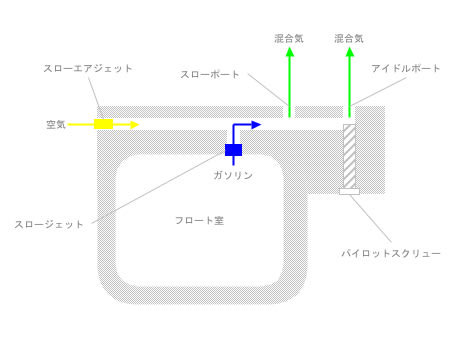

空気とガソリンを吸って最初に混合気をつくるのがスロー系であり、スローエアジェットとスロージェットによってまず大本の混合気の比率を決めることがすべてのキャブ調整の原点となる。メインジェットやニードルで調整するのは既にこのスロー系を通過してできてきた「混合気の量」であり、スロー系をいじらずにメインジェット系をいじってもダメなんだそうです。なるほど。

ではメインジェット系でどのように混合気の量を調節するかというと…

このような構造になっており、メインジェットで混合気の量を調整(1)ポートとニードルによってメインジェットから出てきた混合気をさらに調整(2)…と2段階に調整する。

メインジェットでの調整はメインジェットの番手を交換して行い、ポートとニードルでの調整は、ニードルのクリップ位置(1)ニードルの直径(2)ニードル先端のテーパー角(3)ポートの直径(4)で行う。

…うう~ん、ややこしい。どっか1箇所でやればいいのに。このへんがキャブ調整が難しいとされる所以ですな。あ、テーパー角ってのは、針のとんがり具合のことです。(2)(3)はニードルを交換してやるってことね。(4)はポートを拡大したりってことなので、ほとんどやることはないんじゃないかなあ?

スロー系の調整は2,000回転前後でアイドリングが安定するところを選ぶのが基本(はじめにスローエアジェットを1~2回転くらい回して調整してみて、それでダメなようならスロージェットを変えるという手順)で、走ってみてのレスポンスや回転はメインジェット系で微調整していく…という段取りになるようです。調整のコツは「行き過ぎるまでやってみる」ことらしい。微妙なものだから、そのくらいしないとわかりづらいんだろうね。

で、実際問題英車によく取り付けるアマルはというと…。これが古いものらしくアバウトで、そもそもスロー系の調整は簡単だし(やったことないから責任もって言えないけど)少しくらい狂っていても十分走っちゃうし、ニードルも1種類しかないので、キャブ調整といえばもっぱらメインジェットの交換、ということになるらしい。まあ、なにかの弾みでFCRをつけないとも限らないし、そもそも構造を理解しておくことは損にはならないので有意義な講義だった。

| Trackback ( 0 )

|