4/29(火)、「昭和の日」です、そこで元号「昭和」の名付け親の揮毫の刻まれた鳥居のある神社に参拝しました。

その人の名は、福岡県みやこ町(旧京都郡勝山町)ご出身の吉田 増蔵(よしだ ますぞう)です。

氏は慶応2年(1866)11月23日、勝山町大字上田に吉田温次の三男としてお生まれになり、幕末の漢学者・村上仏山の開いた私塾水哉園(行橋市上稗田)から京都帝大に入学、奈良女子高等師範学校勤務を経て大正9年宮内省勤務となられました。

大正天皇崩御に際し、宮内大臣から元号勧進の命を受け、「百姓昭明」「協和萬邦」の書経の1節から2字を取り、平和を願い「昭和」の元号を考案され採用されました。その後今上天皇「明仁」の名前をはじめ、多くの皇族の名を考案するなど天皇家と深く関わり、昭和16年(1941)12月19日、76歳の生涯を終えました。

(CityDO!見聞録「元号『昭和』の名付け親」~、、より)

揮毫の鳥居のある神社は当地にある大分八幡神社です、当社の本社は隣町の行橋市下稗田の大分八幡神社ですが、戦前はどちらも京都郡稗田村で同じ村内になります。

大分八幡神社(だいぶはちまんじんじゃ)

【鎮座地】〒824-0821 福岡県京都郡みやこ町勝山上田字ビタイセン732 旧豊前国 京都郡

【御祭神】仲哀天皇 應神天皇 神功皇后 須佐雄命 稻田姫命

【例祭】4月25日近い日曜日 神幸祭

【旧社格等】村社

【御由緒】

寛永五辰年下稗田村大分八幡神社を勧請す。

明治六年七月九日村社に定めらる。

祭神須佐雄命稻田姫命は元大字上田字坂の上無格社心好神社として祭祀ありしを

昭和三年十一月九日許可を得て合併と同時に字下山の地より移転。

(福岡縣神社誌より)

北九州市の南に位置し行橋市に隣接する京都郡みやこ町は平成18年3月20日、京都郡の勝山町・豊津町・犀川(さいがわ)町の3町が合併して誕生しました。

みやこ町役場の東南1km、上田地区の長峡川沿いの高台に鎮座しています。

吉田 増蔵書の一の鳥居 昭和四年六月奉献とあります。

昭和四年六月奉献とあります。

鳥居の書

側面に宮内省御用掛 従五位勲六等 吉田増蔵 謹撰笄書とあります。

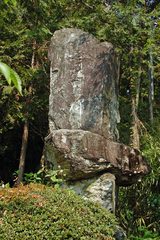

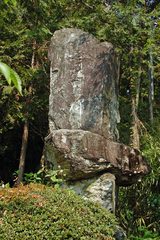

??記の碑 参道下左にあります、これも吉田増蔵の書です。

参道下左にあります、これも吉田増蔵の書です。

何の碑かわかりません、??記の碑とありますが??の部分が読めません。もっと勉強しないといけませんですね。

境内入口の鳥居 文政二年(1819)の建立です。

文政二年(1819)の建立です。

石段の参道を上るとわりと広い境内にでます、社前の川沿いの道路は車が1台通れるだけの狭く離合できません。

拝殿

本殿

寛永五辰年下稗田村大分八幡神社を勧請されました。

随所に匠の技が見られます。

随所に匠の技が見られます。

境内から参道

社前は長峡川その向こうに上田地区の田園が広がっています。

その人の名は、福岡県みやこ町(旧京都郡勝山町)ご出身の吉田 増蔵(よしだ ますぞう)です。

氏は慶応2年(1866)11月23日、勝山町大字上田に吉田温次の三男としてお生まれになり、幕末の漢学者・村上仏山の開いた私塾水哉園(行橋市上稗田)から京都帝大に入学、奈良女子高等師範学校勤務を経て大正9年宮内省勤務となられました。

大正天皇崩御に際し、宮内大臣から元号勧進の命を受け、「百姓昭明」「協和萬邦」の書経の1節から2字を取り、平和を願い「昭和」の元号を考案され採用されました。その後今上天皇「明仁」の名前をはじめ、多くの皇族の名を考案するなど天皇家と深く関わり、昭和16年(1941)12月19日、76歳の生涯を終えました。

(CityDO!見聞録「元号『昭和』の名付け親」~、、より)

揮毫の鳥居のある神社は当地にある大分八幡神社です、当社の本社は隣町の行橋市下稗田の大分八幡神社ですが、戦前はどちらも京都郡稗田村で同じ村内になります。

大分八幡神社(だいぶはちまんじんじゃ)

【鎮座地】〒824-0821 福岡県京都郡みやこ町勝山上田字ビタイセン732 旧豊前国 京都郡

【御祭神】仲哀天皇 應神天皇 神功皇后 須佐雄命 稻田姫命

【例祭】4月25日近い日曜日 神幸祭

【旧社格等】村社

【御由緒】

寛永五辰年下稗田村大分八幡神社を勧請す。

明治六年七月九日村社に定めらる。

祭神須佐雄命稻田姫命は元大字上田字坂の上無格社心好神社として祭祀ありしを

昭和三年十一月九日許可を得て合併と同時に字下山の地より移転。

(福岡縣神社誌より)

北九州市の南に位置し行橋市に隣接する京都郡みやこ町は平成18年3月20日、京都郡の勝山町・豊津町・犀川(さいがわ)町の3町が合併して誕生しました。

みやこ町役場の東南1km、上田地区の長峡川沿いの高台に鎮座しています。

吉田 増蔵書の一の鳥居

昭和四年六月奉献とあります。

昭和四年六月奉献とあります。鳥居の書

側面に宮内省御用掛 従五位勲六等 吉田増蔵 謹撰笄書とあります。

??記の碑

参道下左にあります、これも吉田増蔵の書です。

参道下左にあります、これも吉田増蔵の書です。何の碑かわかりません、??記の碑とありますが??の部分が読めません。もっと勉強しないといけませんですね。

境内入口の鳥居

文政二年(1819)の建立です。

文政二年(1819)の建立です。石段の参道を上るとわりと広い境内にでます、社前の川沿いの道路は車が1台通れるだけの狭く離合できません。

拝殿

本殿

寛永五辰年下稗田村大分八幡神社を勧請されました。

随所に匠の技が見られます。

随所に匠の技が見られます。境内から参道

社前は長峡川その向こうに上田地区の田園が広がっています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます