即興曲2番の中でいいなあと思った和音を見つけた。25、26小節目の青い○で囲んだ「レ#とミ(Dis E )」と「ファ#とミ(Fis E)」の和音だ。これらの和音だけを鳴らすだけでは明らかに不協和音で心地よくもなんともないのだが、「ド#レ# (CisDis)」と「ファ#ミ(FisE)」、そして「ド#ファ#(CisFis)」と「シミ(HE)」という音の配列の組み合わせになるといい感じなのだ。ちなみにこれって嬰ヘ長調(Fis-dur)からミの♯をとったロ長調(H-dur)への転調かも。どちらもその後にシ(H)が来ても違和感がなくて座りがいいから。

ショパンの即興曲2番、実は出だしが難しい。スラーのところはレガートにしたいのだがうっかりするとぷつぷつ切れてしまう。これでも少なくとも右はレガートに近づいたような気がする。問題は左手。ポリフォニーになっているので難しい。青い○で囲んだところがレガートに弾けるようになったらめちゃくちゃうれしい (が道は険しい)。

即興曲2番は嬰へ長調(Fis dur)で始まり嬰へ長調(Fis dur)で終わる。昨日の練習会で見学に来られた方 (とはいってももう仲間)がそのように言われた瞬間ぼんやりとしていた私。しかし楽譜を見たら自分でちゃんと「嬰へ長調」と書いていた。♯が7つでやったらと多いのだ。ショパンの曲で嬰へ長調(Fis-dur)の曲は他にノクターン5番、舟歌、プレリュードOp.28-13があげられる。もちろんバッハの平均律クラヴィーア曲集には13番にちゃんと載っている。しかしあまり身近に感じられていなかったのか、当時の研究者にとっては性質を言及するにまでは至らなかったようだ。青島広志氏の「やさしくわかる楽典」には嬰へ長調の特性を「きらびやかで異国的、非現実的な雰囲気」と書かれていた。確かにショパンのこれらの3曲は非現実的な不思議な世界にふんわりと包まれながら連れて行かれそうな、そんな雰囲気を持っている。そして青島氏は代表曲としてベートーヴェンピアノソナタ24番「テレーゼ」を挙げていた。

しかし嬰へ長調(Fis dur)はかの有名なハノンの39番の音階、41番のアルペジオには登場しておらず、嬰へ長調(Fis-dur)と異名同調である変ト長調(Ges dur)が掲載されている。♯6つの嬰へ長調(Fis-dur)と♭6つの変ト長調(Ges dur)、臨時記号の数は一緒だけどハノン氏は♭のほうがお好きだったようだ。ピアノでスケールやアルペジオを弾くと全く同じであるこの二つの調。しかしこの二つの調を一緒にしてしまうのはあまりにもがさつな気がする。ショパンにもかの有名な練習曲Op.10-5の「黒鍵」、即興曲3番(同じ即興曲なのにです)のように変ト長調(Ges dur)の曲があるのだ。そのように分けていること自体、ショパンは嬰へ長調(Fis dur)と変ト長調(Ges dur)とを違う調としてとらえていたということが分かる。青島氏の本には変ト長調の特性を「しっとりと落ち着いた感じ」と書かれていて、代表曲としてシューベルトの即興曲D899の3番が挙げられていた。確かに黒鍵、即興曲第3番、即興曲D899の3番からはあまり非現実的で幻想的な感じはせず、もっと現実的で温かみのある感じだ。嬰へ長調が決して冷たいというわけではないけれど、変ト長調と比べると絶対に幻想的でどこかに連れて行かれそうなアブない雰囲気を持っていると思う。

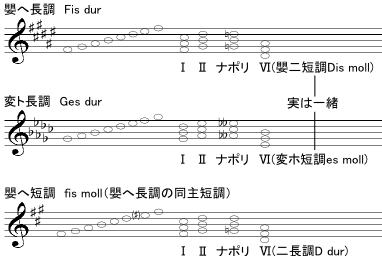

前回ナポリの六やⅥの和音のことを書いたので、即興曲2番にナポリがあるかどうか調べてみることにした。しかしそれ以前の段階、嬰へ長調(Fis dur)のナポリの六度はどこにあるか、というところに至るまでに驚くべき事実が発見された。嬰へ長調は長調だが、長調の場合はナポリの和音を探す場合は、同主短調のナポリを借用することになるのだ。嬰へ長調の同主短調と言えば嬰へ短調(fis moll)だが、なんと嬰へ短調(fis moll)は♯の数がたったの3つで、嬰へ長調(Fis dur)の6つとは3つもの差があることにまず驚いた。同主とは言え臨時記号の数が激減ではないですか!そして嬰へ短調(fis moll)のナポリを知って再び驚いた。なんとソシレ(GHD)、よくつかわれる第一転回形はシレソ(HDG)であり、ト長調(G dur)のⅠの和音になるのだ。したがって嬰へ長調(Fis dur)のナポリもソシレ(GHD)、シレソ(HDG)でト長調(G dur)のⅠの和音になるのだ。ト長調(G dur)と言えば♯が一つしか付かない。♯の数が7から1へと見事に減ったものだ、と感心してしまった。勘違いはおそらくないのと思うのだが。しかし肝心の即興曲2番にはナポリさんは残念ながら存在しなかった(涙)。

(注)嬰へ長調(Fis dur)の♯の数は7つではなくて6つでした。申し訳ありませんでした。(^^;)

しかし嬰へ長調(Fis dur)はかの有名なハノンの39番の音階、41番のアルペジオには登場しておらず、嬰へ長調(Fis-dur)と異名同調である変ト長調(Ges dur)が掲載されている。♯6つの嬰へ長調(Fis-dur)と♭6つの変ト長調(Ges dur)、臨時記号の数は一緒だけどハノン氏は♭のほうがお好きだったようだ。ピアノでスケールやアルペジオを弾くと全く同じであるこの二つの調。しかしこの二つの調を一緒にしてしまうのはあまりにもがさつな気がする。ショパンにもかの有名な練習曲Op.10-5の「黒鍵」、即興曲3番(同じ即興曲なのにです)のように変ト長調(Ges dur)の曲があるのだ。そのように分けていること自体、ショパンは嬰へ長調(Fis dur)と変ト長調(Ges dur)とを違う調としてとらえていたということが分かる。青島氏の本には変ト長調の特性を「しっとりと落ち着いた感じ」と書かれていて、代表曲としてシューベルトの即興曲D899の3番が挙げられていた。確かに黒鍵、即興曲第3番、即興曲D899の3番からはあまり非現実的で幻想的な感じはせず、もっと現実的で温かみのある感じだ。嬰へ長調が決して冷たいというわけではないけれど、変ト長調と比べると絶対に幻想的でどこかに連れて行かれそうなアブない雰囲気を持っていると思う。

前回ナポリの六やⅥの和音のことを書いたので、即興曲2番にナポリがあるかどうか調べてみることにした。しかしそれ以前の段階、嬰へ長調(Fis dur)のナポリの六度はどこにあるか、というところに至るまでに驚くべき事実が発見された。嬰へ長調は長調だが、長調の場合はナポリの和音を探す場合は、同主短調のナポリを借用することになるのだ。嬰へ長調の同主短調と言えば嬰へ短調(fis moll)だが、なんと嬰へ短調(fis moll)は♯の数がたったの3つで、嬰へ長調(Fis dur)の6つとは3つもの差があることにまず驚いた。同主とは言え臨時記号の数が激減ではないですか!そして嬰へ短調(fis moll)のナポリを知って再び驚いた。なんとソシレ(GHD)、よくつかわれる第一転回形はシレソ(HDG)であり、ト長調(G dur)のⅠの和音になるのだ。したがって嬰へ長調(Fis dur)のナポリもソシレ(GHD)、シレソ(HDG)でト長調(G dur)のⅠの和音になるのだ。ト長調(G dur)と言えば♯が一つしか付かない。♯の数が7から1へと見事に減ったものだ、と感心してしまった。勘違いはおそらくないのと思うのだが。しかし肝心の即興曲2番にはナポリさんは残念ながら存在しなかった(涙)。

(注)嬰へ長調(Fis dur)の♯の数は7つではなくて6つでした。申し訳ありませんでした。(^^;)

今日(昨日)は練習会。今度は会場まで京王新線には間違えずに乗ったものの、かなり南の出口から出てしまった。

見学の男性の方が二人来られた。初めての方たちの前で演奏するのは緊張するのだけど、メンバーである自分たちが先にするべきだと思い、まず私が演奏した。そして予想通りに緊張しうまく弾けなかった。その後相棒氏、アヤ公さんと演奏し、見学のお二人が演奏された。本当にピアノが好きで、熱い思いを持ってらっしゃるのが演奏の隅々から感じ取られて、大きなエネルギーをいただいた。スタイルは違うけれど二人とも主体的にピアノに取り組まれていて、心もこもっていて素敵だった。謙遜されていた方もいたけど、そういう謙遜はまったく不要だと思える演奏だった。楽器、楽譜、作曲家、曲についても研究熱心で、多くの刺激を受けそうだ。

練習会後も盛り上がったまま近くのお店へ。ピアノのメカニズム、音色についての話、我々が気づいていなかった我々の演奏の中から気づいたこと、楽譜、作曲家、弾きたい曲、目指したい方向についてあれこれ話をしていたらあっという間に時間が経過。それにしても話が尽きなかったなあ。次回も楽しみ(^^)

だが私の演奏は・・・課題だらけだった。しかしエネルギーをたくさんいただいたのでがんばれそうな気がする。感謝感謝。

ちなみにすっかり浮かれていたのか、帰りに忘れ物をしたことに気づき、横浜から都内にUターンする羽目に。相棒氏にも申し訳なかった。間抜けすぎ。

見学の男性の方が二人来られた。初めての方たちの前で演奏するのは緊張するのだけど、メンバーである自分たちが先にするべきだと思い、まず私が演奏した。そして予想通りに緊張しうまく弾けなかった。その後相棒氏、アヤ公さんと演奏し、見学のお二人が演奏された。本当にピアノが好きで、熱い思いを持ってらっしゃるのが演奏の隅々から感じ取られて、大きなエネルギーをいただいた。スタイルは違うけれど二人とも主体的にピアノに取り組まれていて、心もこもっていて素敵だった。謙遜されていた方もいたけど、そういう謙遜はまったく不要だと思える演奏だった。楽器、楽譜、作曲家、曲についても研究熱心で、多くの刺激を受けそうだ。

練習会後も盛り上がったまま近くのお店へ。ピアノのメカニズム、音色についての話、我々が気づいていなかった我々の演奏の中から気づいたこと、楽譜、作曲家、弾きたい曲、目指したい方向についてあれこれ話をしていたらあっという間に時間が経過。それにしても話が尽きなかったなあ。次回も楽しみ(^^)

だが私の演奏は・・・課題だらけだった。しかしエネルギーをたくさんいただいたのでがんばれそうな気がする。感謝感謝。

ちなみにすっかり浮かれていたのか、帰りに忘れ物をしたことに気づき、横浜から都内にUターンする羽目に。相棒氏にも申し訳なかった。間抜けすぎ。

今日3度目の記事になります。書きすぎです。

先ほど結構いい記事を書いたと悦に入っていたのもつかの間、演奏はというと。。。音に空洞があいているようだ。一つ一つの音をもっと大切にし、しっかり聴きながら弾かないといけないようだ。このような音を出そう、というイメージが明確になっていないのだと思った。自分がこのように出したいという音をもっと明確にイメージ化しなくてはと思った。それは時間をかけて練習すればいいというものでもないみたい。

指が動くことも大切だけど、やっぱり音に想いをこめたいから。

先ほど結構いい記事を書いたと悦に入っていたのもつかの間、演奏はというと。。。音に空洞があいているようだ。一つ一つの音をもっと大切にし、しっかり聴きながら弾かないといけないようだ。このような音を出そう、というイメージが明確になっていないのだと思った。自分がこのように出したいという音をもっと明確にイメージ化しなくてはと思った。それは時間をかけて練習すればいいというものでもないみたい。

指が動くことも大切だけど、やっぱり音に想いをこめたいから。

最近おじゃまさせていただいている、みーママさんの「音の記録」というブログに、ナポリの和音について書かれていた。ナポリの和音はそれぞれの音階のⅡの和音、ハ長調だったらレファラ(DFA)、イ短調だったらシレファ(HDF)の中の、一番下の根音のみを半音下げた和音のことを言う。たとえばハ長調だったらレファラ(DFA)の中のレ(D)がレ♭(Des)に、イ短調だったらシレファ(HDF)の中のシ(H)がシ♭(B)に下がった和音がもとになっている。

ハ長調 ドミソ(CDE)のナポリの六度は レ♭ファラ♭(DesFAs)の第一転回形ファラ♭レ♭(FAsDes)

イ短調 ラドミ(ACE)のナポリの六度は シ♭レファ(BDF)の第一転回形レファシ♭(DFB)

になる。たとえばイ短調の場合は変ホ長調になり、明るい雰囲気になる。その明るさを17世紀のナポリの音楽家たちがオペラの見せどころで生かしていたらしい。ということで、ナポリの和音というのは、短調の和音の根音を半音上の音を根音とする和音のことを言う。あらためて勉強になった。

そしてベートーヴェンの月光にいった。私はまず第3楽章に目がいった。あの曲はナポリの和音を多く使っていると思っていたのだが、正確に言うとそこまで多くなかった。(ちなみに第1楽章には山ほどあるそうです。あらためて知りました)しかし転調が激しくなされている。たとえば33小節目や37小節目のffの強烈な出だし。ここはナポリではないものの、変化が激しい感じがする。和音から見てみるとⅥの和音。上の図の楽譜でいくと、左から2番目の嬰ハ短調からイ長調への動きである。♯のつく短調のⅥの和音は、♯が一つ減った長調のⅠの和音へ、反対に♭のつく短調では♭が一つ増えた長調のⅠの和音になる。一方長調のⅥの和音は、臨時記号が同じ短調(平行調)のⅠの和音となっている。どの調でもⅥの和音というのは大きな意味をもつようだ。上の図を見ても明らかだろう。

しかし私は一瞬、イ短調のⅥの和音、すなわちヘ長調になったという、イ短調からヘ長調への動きが、嬰ハ短調からイ長調やハ短調から変イ長調への動きと比べて、ピンとこなかった。本当に感覚的なものにすぎないものの、分かりにくく感じた。実際に音符を書いてみて、なるほどと思った。おかしいなあ。みなさんはいかがですか?(って答えてくれる方、いらっしゃるかなあ)

普段の練習でもそのような和音をしっかり感じ取りながら弾かないといけないですね。ただ感じ取ったからと言って、特に同時に弾く場合、すべての音を大きく弾いては台なしだけど。歌いすぎてもうるさすぎてもだめなのです。自粛もこめて。

(お詫び:記事投稿当時は、ⅥとⅣとが入れ替わっていました。申し訳ありませんでした。また他にもタイトルも含め一部内容を修正しました。)

ハ長調 ドミソ(CDE)のナポリの六度は レ♭ファラ♭(DesFAs)の第一転回形ファラ♭レ♭(FAsDes)

イ短調 ラドミ(ACE)のナポリの六度は シ♭レファ(BDF)の第一転回形レファシ♭(DFB)

になる。たとえばイ短調の場合は変ホ長調になり、明るい雰囲気になる。その明るさを17世紀のナポリの音楽家たちがオペラの見せどころで生かしていたらしい。ということで、ナポリの和音というのは、短調の和音の根音を半音上の音を根音とする和音のことを言う。あらためて勉強になった。

そしてベートーヴェンの月光にいった。私はまず第3楽章に目がいった。あの曲はナポリの和音を多く使っていると思っていたのだが、正確に言うとそこまで多くなかった。(ちなみに第1楽章には山ほどあるそうです。あらためて知りました)しかし転調が激しくなされている。たとえば33小節目や37小節目のffの強烈な出だし。ここはナポリではないものの、変化が激しい感じがする。和音から見てみるとⅥの和音。上の図の楽譜でいくと、左から2番目の嬰ハ短調からイ長調への動きである。♯のつく短調のⅥの和音は、♯が一つ減った長調のⅠの和音へ、反対に♭のつく短調では♭が一つ増えた長調のⅠの和音になる。一方長調のⅥの和音は、臨時記号が同じ短調(平行調)のⅠの和音となっている。どの調でもⅥの和音というのは大きな意味をもつようだ。上の図を見ても明らかだろう。

しかし私は一瞬、イ短調のⅥの和音、すなわちヘ長調になったという、イ短調からヘ長調への動きが、嬰ハ短調からイ長調やハ短調から変イ長調への動きと比べて、ピンとこなかった。本当に感覚的なものにすぎないものの、分かりにくく感じた。実際に音符を書いてみて、なるほどと思った。おかしいなあ。みなさんはいかがですか?(って答えてくれる方、いらっしゃるかなあ)

普段の練習でもそのような和音をしっかり感じ取りながら弾かないといけないですね。ただ感じ取ったからと言って、特に同時に弾く場合、すべての音を大きく弾いては台なしだけど。歌いすぎてもうるさすぎてもだめなのです。自粛もこめて。

(お詫び:記事投稿当時は、ⅥとⅣとが入れ替わっていました。申し訳ありませんでした。また他にもタイトルも含め一部内容を修正しました。)

今日はレッスン。即興曲2番を中心に診ていただいた。

気になっていた後半部分、以前よりはよくなったとのこと。問題なのは前半の音のバランスとレガート奏法。自分ではできているつもりでもなかなかそのようには聴こえないのがレガート。アーティキュレーションを楽譜通りに確実に弾けるために、指遣いも変えた。ペダルもうるさくならないように濁らないようにそして切れないように、細心の注意を払って踏まないといけないと痛感。

気持ちが盛り上がるとやってしまう癖についても指摘された。肩を上げたり腕をやたらと回したり。肩はあがっていると気づいたときに下げるようにしているのだけど、うっかりしていたらついつい上がってしまう。上げずに弾いた方が絶対にいい音がでるのだから、これからは極力注意したいと思う。それから、指だけを動かす場合の手の支えにも気をつけるようにと言われた。同じ音を弾くとしても後の音が短く飾りのような働きをしている場合は、鍵盤から完全には指をはなさないほうがいいということだが、そういう場合の支えが意外に難しい。指を完全には離さず、非常に小さな音だとしても、音としてならなければならないから。

これからは練習の時は、気持ちを全部ショパンに向けようと思った。次の曲についても少し話をして、固まりつつあるものの(実はショパンを続けるという案もあった。どちらにしてもこれらのショパンの曲はずっと弾き続けたいと思っている)、今はショパンに専念。悔いを残したくないから。

気になっていた後半部分、以前よりはよくなったとのこと。問題なのは前半の音のバランスとレガート奏法。自分ではできているつもりでもなかなかそのようには聴こえないのがレガート。アーティキュレーションを楽譜通りに確実に弾けるために、指遣いも変えた。ペダルもうるさくならないように濁らないようにそして切れないように、細心の注意を払って踏まないといけないと痛感。

気持ちが盛り上がるとやってしまう癖についても指摘された。肩を上げたり腕をやたらと回したり。肩はあがっていると気づいたときに下げるようにしているのだけど、うっかりしていたらついつい上がってしまう。上げずに弾いた方が絶対にいい音がでるのだから、これからは極力注意したいと思う。それから、指だけを動かす場合の手の支えにも気をつけるようにと言われた。同じ音を弾くとしても後の音が短く飾りのような働きをしている場合は、鍵盤から完全には指をはなさないほうがいいということだが、そういう場合の支えが意外に難しい。指を完全には離さず、非常に小さな音だとしても、音としてならなければならないから。

これからは練習の時は、気持ちを全部ショパンに向けようと思った。次の曲についても少し話をして、固まりつつあるものの(実はショパンを続けるという案もあった。どちらにしてもこれらのショパンの曲はずっと弾き続けたいと思っている)、今はショパンに専念。悔いを残したくないから。

ショパンのマズルカ47番の展開部の後半にチャーミングなところがある。legatissimoで極めてなめらかに弾く、青いエアブラシで囲んだところで、私がこの曲の中でもっとも好きな部分。くっきりした前の部分からがらりと雰囲気を変え、やさしく語りかけるように、そしてこの部分にはいったとたんほっとするように弾きたい。下手するとベタになりやすいところでもあるのだけど。

それにしてもなぜこの部分がこのようにチャーミングなのだろう。もちろん右手の旋律が素敵なのも大きいけれど、赤で囲んだ「ファ#ファミ」すなわち「Fis F E」の半音階が果たしている役割が相当大きいような気がする。この半音階の移動を、その上の旋律の声部の「シシシ(H H H)」に重ねることによって、この部分はたちまちチャーミングなものとなる。この半音階の移動の声部をぬかして弾いてみよう。すかすかしてものたりなくなる。また半音階だけを採りだして「ファ#ファミ(Fis F E)」と弾いてみただけでもあまりチャーミングとはいえない。ちなみに「ファ#ファミ(Fis F E)」、下の「レ#レレ」と重ねるよりも、上の「シシシ」と重ねる方がチャーミングだ。縁の下でいるほうが魅力を増しているし、ちょうどよい縁の下の位置があるようだ。不思議な現象だと思う。おそらくそれにもちゃんとした理由があるのだろうけど。

とにかくこの部分はまさに内声と言われる半音階の移動が大きな役割を果たしていそうな気がする。曲の中からそういうチャーミングな半音階を探すのも楽しく練習する秘訣かも♪

それにしてもなぜこの部分がこのようにチャーミングなのだろう。もちろん右手の旋律が素敵なのも大きいけれど、赤で囲んだ「ファ#ファミ」すなわち「Fis F E」の半音階が果たしている役割が相当大きいような気がする。この半音階の移動を、その上の旋律の声部の「シシシ(H H H)」に重ねることによって、この部分はたちまちチャーミングなものとなる。この半音階の移動の声部をぬかして弾いてみよう。すかすかしてものたりなくなる。また半音階だけを採りだして「ファ#ファミ(Fis F E)」と弾いてみただけでもあまりチャーミングとはいえない。ちなみに「ファ#ファミ(Fis F E)」、下の「レ#レレ」と重ねるよりも、上の「シシシ」と重ねる方がチャーミングだ。縁の下でいるほうが魅力を増しているし、ちょうどよい縁の下の位置があるようだ。不思議な現象だと思う。おそらくそれにもちゃんとした理由があるのだろうけど。

とにかくこの部分はまさに内声と言われる半音階の移動が大きな役割を果たしていそうな気がする。曲の中からそういうチャーミングな半音階を探すのも楽しく練習する秘訣かも♪

いわゆる「レベルの高い」演奏を聴く機会が多い。プロもアマチュアも「こんな人たちがいたのか」と思えるような方がいらっしゃり、ただただすごい、すごいと感じることが多いのだ。すごい人はすごいのです、とにかく。最近の自分の語彙が「すごい」に集約されつつあるようにも思えてちょっと心配にもなっている。今までそういう方たちばかりの世界を知らなかったことが幸せすぎたのかしら?

そして自分を振り返ると、あまりの差の大きさを感じるのだ。でも考えてみたら当然だと思う。その「すごい」人たちは、いいレッスンも受けているかもしれないし、小さいころからちゃんと練習していただろうし、中断もしなかったかもしれないし、他もしっかりしていたかもしれないし。。。

だから今はこう考えることにした。今までよりも自分の演奏がよくなればいい、と。前の練習よりも次の練習で上達し、本番では自分の力を出し切ればいいのだと。やっぱり音楽は音我苦ではなくて楽しむものではなくちゃ、と思うのだ。守りの姿勢ではなくて攻めの姿勢でいくことが大切。楽譜や音そのものに自ら向き合わなくちゃ。

そしてピアノから全く離れていた時期のことと、ピアノが趣味であるということ自体が誇らしかった時期のことも思いだそう、そうするのも本当に一つの手だと思う。だってそうじゃないですか、こんなに素敵な趣味、そうないですよ。

そのためには練習あるのみなのですが、その練習がまたいまいちです。思ったように弾けなくて。先日は中途半端な状態で時間が来てしまい、いつの間にかICレコーダーのイヤフォンを忘れて帰り、スタジオから電話がかかってきたしなあ。

ちなみにショパン企画、ドレスは着ないつもりですが、攻めの服で行こうと考えています!折角だから着て弾いてみた方がいいかもしれない。

そして自分を振り返ると、あまりの差の大きさを感じるのだ。でも考えてみたら当然だと思う。その「すごい」人たちは、いいレッスンも受けているかもしれないし、小さいころからちゃんと練習していただろうし、中断もしなかったかもしれないし、他もしっかりしていたかもしれないし。。。

だから今はこう考えることにした。今までよりも自分の演奏がよくなればいい、と。前の練習よりも次の練習で上達し、本番では自分の力を出し切ればいいのだと。やっぱり音楽は音我苦ではなくて楽しむものではなくちゃ、と思うのだ。守りの姿勢ではなくて攻めの姿勢でいくことが大切。楽譜や音そのものに自ら向き合わなくちゃ。

そしてピアノから全く離れていた時期のことと、ピアノが趣味であるということ自体が誇らしかった時期のことも思いだそう、そうするのも本当に一つの手だと思う。だってそうじゃないですか、こんなに素敵な趣味、そうないですよ。

そのためには練習あるのみなのですが、その練習がまたいまいちです。思ったように弾けなくて。先日は中途半端な状態で時間が来てしまい、いつの間にかICレコーダーのイヤフォンを忘れて帰り、スタジオから電話がかかってきたしなあ。

ちなみにショパン企画、ドレスは着ないつもりですが、攻めの服で行こうと考えています!折角だから着て弾いてみた方がいいかもしれない。

今日は清水和音のオールショパンコンサートにみなとみらい大ホールに行ってきた。全曲ショパンで彼らしい高度なテクニックの演奏だったものの、我ながらひどいと思うのだけどあまりぴんと来なかった。中ではソナタ第2番の葬送行進曲の中間部とアンコールのトロイメライが光っていた。大ホールだったためピアノの響きがいまいちに思えたのかもしれない。たしかにみなとみらいホール、ピアノにとっては小ホールのほうが響きがよさそうに思えた。

しかし今の私が苦手だと思っていて手に入れたい技の一つである「leggiero(レッジェーロ)」さの面で非常に優れていたのは定評通りだった。「leggiero」は「これで納得!よくわかる音楽用語のはなし」によると「軽快に」「軽く優美に」という意味であり、マリンバの鍵盤を撥で軽くすべらせたり、乾いた豆を転がしたりしたような軽い音のことを言う。ピアノでは鍵盤に軽く触れるようでありながらも底まで弾き、なでるような感じで弾くと「leggiero」な演奏になるとのことだけど、これがなかなか曲者なのだ。もちろん軽やかにだからfではなくてpであることにも注目。清水和音氏はそういうところもさらりと「leggiero」に演奏していた。だから音符の数が多くても軽くてもたれない。右手も左手もなでるように軽やかに弾いているのに音はちゃんと出ているのだ。すごいと思う。ちなみにショパンの曲にはそういう「leggiero」の要素が多いような気がする。

せめて感覚だけは少しでも「leggiero」なものを採り入れたい。

しかし今の私が苦手だと思っていて手に入れたい技の一つである「leggiero(レッジェーロ)」さの面で非常に優れていたのは定評通りだった。「leggiero」は「これで納得!よくわかる音楽用語のはなし」によると「軽快に」「軽く優美に」という意味であり、マリンバの鍵盤を撥で軽くすべらせたり、乾いた豆を転がしたりしたような軽い音のことを言う。ピアノでは鍵盤に軽く触れるようでありながらも底まで弾き、なでるような感じで弾くと「leggiero」な演奏になるとのことだけど、これがなかなか曲者なのだ。もちろん軽やかにだからfではなくてpであることにも注目。清水和音氏はそういうところもさらりと「leggiero」に演奏していた。だから音符の数が多くても軽くてもたれない。右手も左手もなでるように軽やかに弾いているのに音はちゃんと出ているのだ。すごいと思う。ちなみにショパンの曲にはそういう「leggiero」の要素が多いような気がする。

せめて感覚だけは少しでも「leggiero」なものを採り入れたい。