即興曲2番は嬰へ長調(Fis dur)で始まり嬰へ長調(Fis dur)で終わる。昨日の練習会で見学に来られた方 (とはいってももう仲間)がそのように言われた瞬間ぼんやりとしていた私。しかし楽譜を見たら自分でちゃんと「嬰へ長調」と書いていた。♯が7つでやったらと多いのだ。ショパンの曲で嬰へ長調(Fis-dur)の曲は他にノクターン5番、舟歌、プレリュードOp.28-13があげられる。もちろんバッハの平均律クラヴィーア曲集には13番にちゃんと載っている。しかしあまり身近に感じられていなかったのか、当時の研究者にとっては性質を言及するにまでは至らなかったようだ。青島広志氏の「やさしくわかる楽典」には嬰へ長調の特性を「きらびやかで異国的、非現実的な雰囲気」と書かれていた。確かにショパンのこれらの3曲は非現実的な不思議な世界にふんわりと包まれながら連れて行かれそうな、そんな雰囲気を持っている。そして青島氏は代表曲としてベートーヴェンピアノソナタ24番「テレーゼ」を挙げていた。

しかし嬰へ長調(Fis dur)はかの有名なハノンの39番の音階、41番のアルペジオには登場しておらず、嬰へ長調(Fis-dur)と異名同調である変ト長調(Ges dur)が掲載されている。♯6つの嬰へ長調(Fis-dur)と♭6つの変ト長調(Ges dur)、臨時記号の数は一緒だけどハノン氏は♭のほうがお好きだったようだ。ピアノでスケールやアルペジオを弾くと全く同じであるこの二つの調。しかしこの二つの調を一緒にしてしまうのはあまりにもがさつな気がする。ショパンにもかの有名な練習曲Op.10-5の「黒鍵」、即興曲3番(同じ即興曲なのにです)のように変ト長調(Ges dur)の曲があるのだ。そのように分けていること自体、ショパンは嬰へ長調(Fis dur)と変ト長調(Ges dur)とを違う調としてとらえていたということが分かる。青島氏の本には変ト長調の特性を「しっとりと落ち着いた感じ」と書かれていて、代表曲としてシューベルトの即興曲D899の3番が挙げられていた。確かに黒鍵、即興曲第3番、即興曲D899の3番からはあまり非現実的で幻想的な感じはせず、もっと現実的で温かみのある感じだ。嬰へ長調が決して冷たいというわけではないけれど、変ト長調と比べると絶対に幻想的でどこかに連れて行かれそうなアブない雰囲気を持っていると思う。

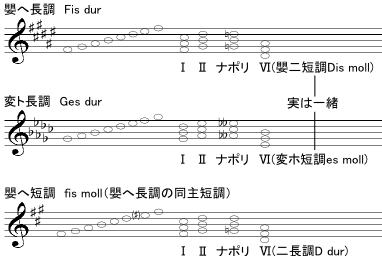

前回ナポリの六やⅥの和音のことを書いたので、即興曲2番にナポリがあるかどうか調べてみることにした。しかしそれ以前の段階、嬰へ長調(Fis dur)のナポリの六度はどこにあるか、というところに至るまでに驚くべき事実が発見された。嬰へ長調は長調だが、長調の場合はナポリの和音を探す場合は、同主短調のナポリを借用することになるのだ。嬰へ長調の同主短調と言えば嬰へ短調(fis moll)だが、なんと嬰へ短調(fis moll)は♯の数がたったの3つで、嬰へ長調(Fis dur)の6つとは3つもの差があることにまず驚いた。同主とは言え臨時記号の数が激減ではないですか!そして嬰へ短調(fis moll)のナポリを知って再び驚いた。なんとソシレ(GHD)、よくつかわれる第一転回形はシレソ(HDG)であり、ト長調(G dur)のⅠの和音になるのだ。したがって嬰へ長調(Fis dur)のナポリもソシレ(GHD)、シレソ(HDG)でト長調(G dur)のⅠの和音になるのだ。ト長調(G dur)と言えば♯が一つしか付かない。♯の数が7から1へと見事に減ったものだ、と感心してしまった。勘違いはおそらくないのと思うのだが。しかし肝心の即興曲2番にはナポリさんは残念ながら存在しなかった(涙)。

(注)嬰へ長調(Fis dur)の♯の数は7つではなくて6つでした。申し訳ありませんでした。(^^;)

しかし嬰へ長調(Fis dur)はかの有名なハノンの39番の音階、41番のアルペジオには登場しておらず、嬰へ長調(Fis-dur)と異名同調である変ト長調(Ges dur)が掲載されている。♯6つの嬰へ長調(Fis-dur)と♭6つの変ト長調(Ges dur)、臨時記号の数は一緒だけどハノン氏は♭のほうがお好きだったようだ。ピアノでスケールやアルペジオを弾くと全く同じであるこの二つの調。しかしこの二つの調を一緒にしてしまうのはあまりにもがさつな気がする。ショパンにもかの有名な練習曲Op.10-5の「黒鍵」、即興曲3番(同じ即興曲なのにです)のように変ト長調(Ges dur)の曲があるのだ。そのように分けていること自体、ショパンは嬰へ長調(Fis dur)と変ト長調(Ges dur)とを違う調としてとらえていたということが分かる。青島氏の本には変ト長調の特性を「しっとりと落ち着いた感じ」と書かれていて、代表曲としてシューベルトの即興曲D899の3番が挙げられていた。確かに黒鍵、即興曲第3番、即興曲D899の3番からはあまり非現実的で幻想的な感じはせず、もっと現実的で温かみのある感じだ。嬰へ長調が決して冷たいというわけではないけれど、変ト長調と比べると絶対に幻想的でどこかに連れて行かれそうなアブない雰囲気を持っていると思う。

前回ナポリの六やⅥの和音のことを書いたので、即興曲2番にナポリがあるかどうか調べてみることにした。しかしそれ以前の段階、嬰へ長調(Fis dur)のナポリの六度はどこにあるか、というところに至るまでに驚くべき事実が発見された。嬰へ長調は長調だが、長調の場合はナポリの和音を探す場合は、同主短調のナポリを借用することになるのだ。嬰へ長調の同主短調と言えば嬰へ短調(fis moll)だが、なんと嬰へ短調(fis moll)は♯の数がたったの3つで、嬰へ長調(Fis dur)の6つとは3つもの差があることにまず驚いた。同主とは言え臨時記号の数が激減ではないですか!そして嬰へ短調(fis moll)のナポリを知って再び驚いた。なんとソシレ(GHD)、よくつかわれる第一転回形はシレソ(HDG)であり、ト長調(G dur)のⅠの和音になるのだ。したがって嬰へ長調(Fis dur)のナポリもソシレ(GHD)、シレソ(HDG)でト長調(G dur)のⅠの和音になるのだ。ト長調(G dur)と言えば♯が一つしか付かない。♯の数が7から1へと見事に減ったものだ、と感心してしまった。勘違いはおそらくないのと思うのだが。しかし肝心の即興曲2番にはナポリさんは残念ながら存在しなかった(涙)。

(注)嬰へ長調(Fis dur)の♯の数は7つではなくて6つでした。申し訳ありませんでした。(^^;)

18小節目ってナポリじゃないですかねぇ?

その前が嬰イ短調に転調しているので、シレ#ファ#(H Dis Fis)の第一転回形が18小節目に隠れていませんか??直接この和音を重ねて鳴らすわけではないのですが、メロディーのHの音は、ナポリから来ているのではないかと思ったのですが…どうでしょう?試しにこの部分で左和音を、ナポリの和音で弾いてみてください。しっくりこないですか??

それで、19小節目の嬰へ長調に戻っているのではないかな?と思いました。

自信ないけど…違っていたらごめんなさいね!

18小節目、メロディーにシ(H)が入ることによってほっと解放されたような感じがしてきます。ということはこのシ(H)は少なくともナポリらしき働きをしていると言えそうですね。

ありがとうございます!そのようなところがまだ他にもないか探してみます。