娘が嫁いで2日経った。覚悟はしていたが、やはり寂しくなるもんだな。

↑ バージンロードを父と歩いた娘は、その先で新郎の妻に。

↑ 式に続いて披露宴。涙もろい母は嬉し涙が止まらなかった。

↑ バージンロードを父と歩いた娘は、その先で新郎の妻に。

↑ 式に続いて披露宴。涙もろい母は嬉し涙が止まらなかった。

平成17年8月6日。今年も自治会の盆踊りがあった。

1週間前からやぐらを組み立て、当日、ちょうちん付けなどを行った。ところが、準備が整ったお昼の3時ごろ、にわか雨が降ってきた。一時実行が危ぶまれたが、半時間後に雨が上がったので、ほっとした。

還暦おやじ、今年もあきちゃんと二人で太鼓をたたいた。

ライトなしで撮ったビデオから取り込んだ写真なので、ピントがあまいがご容赦を。↓写真クリックで拡大します。

↑始まった直後は、踊る人はまばら。

↑佳境に入って踊る人も増え、観衆もにぎわってきた。

↑ ♪・・・じーさんも、ばーさんも、とーさんも、かーさんも、にーさんも、ねーさんも、ぼくもわたしも、みんなそろって踊ろうよ、・・・・わっしょい伊丹。8月6日筆者撮影

1週間前からやぐらを組み立て、当日、ちょうちん付けなどを行った。ところが、準備が整ったお昼の3時ごろ、にわか雨が降ってきた。一時実行が危ぶまれたが、半時間後に雨が上がったので、ほっとした。

還暦おやじ、今年もあきちゃんと二人で太鼓をたたいた。

ライトなしで撮ったビデオから取り込んだ写真なので、ピントがあまいがご容赦を。↓写真クリックで拡大します。

↑始まった直後は、踊る人はまばら。

↑佳境に入って踊る人も増え、観衆もにぎわってきた。

↑ ♪・・・じーさんも、ばーさんも、とーさんも、かーさんも、にーさんも、ねーさんも、ぼくもわたしも、みんなそろって踊ろうよ、・・・・わっしょい伊丹。8月6日筆者撮影

淡路島南部では、初盆に行う法事を火灯し(地元では「ひとぼし」)という。初盆にかぎり大きな木の灯籠をたてて、精霊を館に迎え入れる。さらに川岸に霊を運び、火を焚(た)いて供養する。火を焚くことから火灯しと言うらしい。

今年はおやじ(還暦おやじの父)の初盆だったので、実家で「ひとぼし」をしてきた。(↓全写真クリックで拡大)

↑屋根より大きな木を立てて、灯籠(代わりに裸電球)を吊り下げている。お墓の精霊が初めて生前の実家へ帰るとき、この灯を目じるしに帰るとされている。

↑帰ってきた精霊が、お盆の間泊まる小さな館。

おじゅっさんに迎えのお経をあげてもらい、親戚・りんぽうの人たちで、精霊に食べ物をあげる。食べ物のお皿は蓮(はす)の葉っぱ。葉っぱの上に、水、ご飯、切り混ぜ(なす・きゅうり・かぼちゃをさいの目に切って混ぜた物)を少しづつ盛ってあげるのだ。

↑さらに、近くの川原へ精霊を運んで、薪(まき)で火を焚いて、供養した。2005年8月5日のこと。

今年はおやじ(還暦おやじの父)の初盆だったので、実家で「ひとぼし」をしてきた。(↓全写真クリックで拡大)

↑屋根より大きな木を立てて、灯籠(代わりに裸電球)を吊り下げている。お墓の精霊が初めて生前の実家へ帰るとき、この灯を目じるしに帰るとされている。

↑帰ってきた精霊が、お盆の間泊まる小さな館。

おじゅっさんに迎えのお経をあげてもらい、親戚・りんぽうの人たちで、精霊に食べ物をあげる。食べ物のお皿は蓮(はす)の葉っぱ。葉っぱの上に、水、ご飯、切り混ぜ(なす・きゅうり・かぼちゃをさいの目に切って混ぜた物)を少しづつ盛ってあげるのだ。

↑さらに、近くの川原へ精霊を運んで、薪(まき)で火を焚いて、供養した。2005年8月5日のこと。

嫁ぐ日までまだ4ヶ月もあるというのに、娘がウェディングドレスを予約してきた。「試着したついでに携帯で写真を撮ったよ」とのメール。その写真を見ていると、芦屋雁之助さんのヒット曲「娘よ」の心境にだんだんなってきた。

嫁ぐ日までまだ4ヶ月もあるというのに、娘がウェディングドレスを予約してきた。「試着したついでに携帯で写真を撮ったよ」とのメール。その写真を見ていると、芦屋雁之助さんのヒット曲「娘よ」の心境にだんだんなってきた。♪嫁に行く日が 来なけりゃいいと おとこ親なら 誰でも思う 早いもんだね 二十才を過ぎて、、、

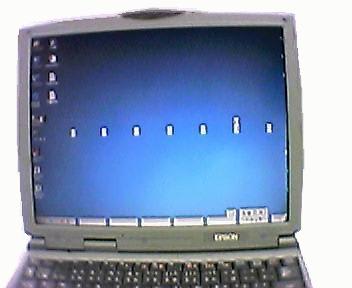

先日、「コンピュータウィルス」に感染したパソコンに出会った。パソコンを立ち上げると画面がおかしいのである。

友達に許しを得て、携帯カメラで画面を撮らせてもらった。↓ 撮影:2005.5.12

↑ このデスクトップ画面、どこかおかしいですよね。

タスクバーが数センチ間隔に切り裂かれ、1cm幅の切片が天に昇って行くのである。2・30年前に流行ったインベーダゲームのようにだ。「これが、コンピュータウィルスの仕業なのか?」 むかし、雑誌で似たような写真を見た記憶があるが、実際におかしい画面を見たのは、はじめてだった。

友達はこの後、ディスクを完全に消去して、バックアップCDからリカバリしたとのことでした。(おつかれさまでした)

それにしても、こんな、いじわるソフト、だれが作って、流しているのだろう? ほんとに迷惑なことだ。

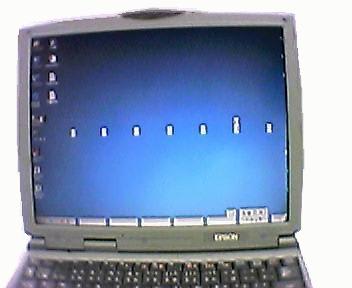

友達に許しを得て、携帯カメラで画面を撮らせてもらった。↓ 撮影:2005.5.12

↑ このデスクトップ画面、どこかおかしいですよね。

タスクバーが数センチ間隔に切り裂かれ、1cm幅の切片が天に昇って行くのである。2・30年前に流行ったインベーダゲームのようにだ。「これが、コンピュータウィルスの仕業なのか?」 むかし、雑誌で似たような写真を見た記憶があるが、実際におかしい画面を見たのは、はじめてだった。

友達はこの後、ディスクを完全に消去して、バックアップCDからリカバリしたとのことでした。(おつかれさまでした)

それにしても、こんな、いじわるソフト、だれが作って、流しているのだろう? ほんとに迷惑なことだ。

5月5日は「こどもの日」。還暦おやじがこどものころ、「はるいさん」といって、地元の小山で1日中遊ぶ日であった。中学生が1人・2人いたがほとんどが小学生。大人はだれもいない。こどもたちだけで、土むき出しの山はだを走り回って遊んだ。年長が斜面をすべるとそれをまねして滑る。遊んで昼時になっても大丈夫。みんな弁当持ちである。風呂敷を解くと新聞紙に包んだ折り詰めの弁当が出てくる。母が朝早く起きて作ってくれたまき寿司だった。昔は、どこの家もまき寿司が定番だった。(写真クリックで拡大)

↑ 地元の小山。

お盆に帰ったとき、遠くから撮ったもの。走り回った小山は、今、どうなっているだろうか。毎年、5月5日になると、当時のことをなつかしく思い出す。

↑ 山にはつつじが咲いていた。

山はだむき出しといっても、全く木がないわけでない。1m以下の松ノ木がポツポツと点在する。ところどころにつつじも咲いていた。この写真ほど花びらが多くはないが、それでも美しかった。においを嗅いだり、葉っぱのねばねばを確かめたり。写真は、近所の公園のつつじ。2005.5.4撮影

↑ 地元の小山。

お盆に帰ったとき、遠くから撮ったもの。走り回った小山は、今、どうなっているだろうか。毎年、5月5日になると、当時のことをなつかしく思い出す。

↑ 山にはつつじが咲いていた。

山はだむき出しといっても、全く木がないわけでない。1m以下の松ノ木がポツポツと点在する。ところどころにつつじも咲いていた。この写真ほど花びらが多くはないが、それでも美しかった。においを嗅いだり、葉っぱのねばねばを確かめたり。写真は、近所の公園のつつじ。2005.5.4撮影

4月14日、遅れているさくらの様子を見に、昆陽池(こやいけ)公園へ妻と出かけた。桜木もとめて池のほとりを歩いていると、鯉の群れに出会った。この池にこんなにたくさんの鯉がいるとは、いままで知らなかった。おもわず水面にカメラを向ける。 (写真クリックで拡大します)

↑ 池岸に立っていると、池の管理人(?)さんがパンくずを投げた。われ先にえさを得ようと、押し合いへし合いしている。体長は40cm以上あるかな。太っていて元気がよい鯉たちだ。空に舞っている「こいのぼり」以上の元気さだ。手前には、岸にこぼれたパンくずを狙うハトがいた。

↑ えさを持たない還暦おやじ、カメラを向けていると、鯉と目が合った。おもわず、「わたしは、えさを上げる人間でないよ」と断り、シャッターを切った。あきらめのない鯉たちは、入れ替わり立ち代わり向かってくる。まだお腹がすいているのだろうか。

お昼過ぎなのでこちらもお腹がすいてきた。先ほど買ったばかりのほかほか弁当を、ベンチで妻といただいた。

さくらは、半分散っていたが、久しぶりの昆陽池であった。撮影:2005.4.14

(昆陽池公園:兵庫県伊丹市に昔からあるため池(昆陽池)が公園になったところです。あひるやかも、はとなどがたくさんいます)

↑ 池岸に立っていると、池の管理人(?)さんがパンくずを投げた。われ先にえさを得ようと、押し合いへし合いしている。体長は40cm以上あるかな。太っていて元気がよい鯉たちだ。空に舞っている「こいのぼり」以上の元気さだ。手前には、岸にこぼれたパンくずを狙うハトがいた。

↑ えさを持たない還暦おやじ、カメラを向けていると、鯉と目が合った。おもわず、「わたしは、えさを上げる人間でないよ」と断り、シャッターを切った。あきらめのない鯉たちは、入れ替わり立ち代わり向かってくる。まだお腹がすいているのだろうか。

お昼過ぎなのでこちらもお腹がすいてきた。先ほど買ったばかりのほかほか弁当を、ベンチで妻といただいた。

さくらは、半分散っていたが、久しぶりの昆陽池であった。撮影:2005.4.14

(昆陽池公園:兵庫県伊丹市に昔からあるため池(昆陽池)が公園になったところです。あひるやかも、はとなどがたくさんいます)

今年のさくらは、昨年より遅れ気味だ。でも、近所を散歩していると、やっと満開のヤマザクラとソメイヨシノに出合った。途中、まだ花を残しているツバキにも出会った。春と冬を同時に感じる散歩だった。 2005.4.9 午後 (↓全写真、クリックで拡大)

↑ ヤマザクラ。 摂陽小近くの道端。

ヤマザクラを見ると、むかし、実家の里山に咲いていたヤマザクラを思い出す。茶色がかった葉っぱと白い花びらが同時に開く。よそのさくらは、花びらだけで美しい。当時は種類の違いが理解できず、花びらだけの桜がうらやましかった。

でも、いま見るヤマザクラは、葉っぱと花びらが混ざる独特の色に、どことなくなつかしさを感じる。こどものころの里山風景を連想して、心をキュンとさせる桜木だ。

↑ ソメイヨシノ。 稲野小の校門。

ヤマザクラのような切ない想いはないが、神社の桜と同種なので春のだんじりまつりを思い出す。

ちょうど今頃、実家の地域でだんじり祭りが盛んに行われているのだろう。

↑ ツバキ。 摂陽小近くの庭木。

このツバキは種類が違うのかな。4月でも散らずに咲いている。

これとは違うが、むかし、実家にもツバキがあった。1~2月に花が咲き、小鳥のめじろがよく来ていた。

幹(みき)は直径20cmほどと太く、木登りしていると祖母から、「自然に落ちるまで花びらを取るな」と注意された。夏を過ぎたころ、「カタシ」とよぶ栗のような実になり、秋に落ちてくる。それを集めて業者にたのんで頭髪あぶらにしていたのだ。撮影したお宅では、カタシが実るのだろうか?

↑ ヤマザクラ。 摂陽小近くの道端。

ヤマザクラを見ると、むかし、実家の里山に咲いていたヤマザクラを思い出す。茶色がかった葉っぱと白い花びらが同時に開く。よそのさくらは、花びらだけで美しい。当時は種類の違いが理解できず、花びらだけの桜がうらやましかった。

でも、いま見るヤマザクラは、葉っぱと花びらが混ざる独特の色に、どことなくなつかしさを感じる。こどものころの里山風景を連想して、心をキュンとさせる桜木だ。

↑ ソメイヨシノ。 稲野小の校門。

ヤマザクラのような切ない想いはないが、神社の桜と同種なので春のだんじりまつりを思い出す。

ちょうど今頃、実家の地域でだんじり祭りが盛んに行われているのだろう。

↑ ツバキ。 摂陽小近くの庭木。

このツバキは種類が違うのかな。4月でも散らずに咲いている。

これとは違うが、むかし、実家にもツバキがあった。1~2月に花が咲き、小鳥のめじろがよく来ていた。

幹(みき)は直径20cmほどと太く、木登りしていると祖母から、「自然に落ちるまで花びらを取るな」と注意された。夏を過ぎたころ、「カタシ」とよぶ栗のような実になり、秋に落ちてくる。それを集めて業者にたのんで頭髪あぶらにしていたのだ。撮影したお宅では、カタシが実るのだろうか?

淡路島南部に、「南辺寺山」(なんべっさん)という山がある。地元では、35日の法事に団子を放る山として信仰されている。(↓全写真、クリックで拡大)

↑ 遠くに見える山並みが「南辺寺山」(なんべっさん)。標高273mで、島内6位の高さ。その東南部には標高608m:島内1位の諭鶴羽山(ゆづるはさん)がある。その諭鶴羽山のふもと(生子)に立ち、西方5~6km先の南辺寺山を眺める。

↑ 山頂に上ると南辺寺(なんべいじ)の本堂がある。

↑ 本堂の奥に、閻魔堂(えんまどう)がある。35日の法事に、この中の閻魔大王(石像)にお願いして、「団子放り」の了解を得る。

↑ 閻魔堂の正面、ここが団子の放り場。雑木林のむこうの谷底に、三途(さんず)の川を渡ろうとする死者(霊)を、渡らせまいと邪魔(じゃま)する鬼が居るとされている。死者の縁者たちが、ベンチ前から谷に背を向けて、鬼の好物である団子を肩越しで放り投げてやる。鬼が、団子を拾って食べている間に、死者の霊が三途の川を渡るという。昔から淡路島の南部で行われている団子放りの風習である。(2005.3.31は、還暦おやじのおやじ(豊春信士)の35日。法事を26(土)へ少し早めて親族みんなで団子を投げてきたが、川を無難に渡ってくれたかな)

↑ 遠くに見える山並みが「南辺寺山」(なんべっさん)。標高273mで、島内6位の高さ。その東南部には標高608m:島内1位の諭鶴羽山(ゆづるはさん)がある。その諭鶴羽山のふもと(生子)に立ち、西方5~6km先の南辺寺山を眺める。

↑ 山頂に上ると南辺寺(なんべいじ)の本堂がある。

↑ 本堂の奥に、閻魔堂(えんまどう)がある。35日の法事に、この中の閻魔大王(石像)にお願いして、「団子放り」の了解を得る。

↑ 閻魔堂の正面、ここが団子の放り場。雑木林のむこうの谷底に、三途(さんず)の川を渡ろうとする死者(霊)を、渡らせまいと邪魔(じゃま)する鬼が居るとされている。死者の縁者たちが、ベンチ前から谷に背を向けて、鬼の好物である団子を肩越しで放り投げてやる。鬼が、団子を拾って食べている間に、死者の霊が三途の川を渡るという。昔から淡路島の南部で行われている団子放りの風習である。(2005.3.31は、還暦おやじのおやじ(豊春信士)の35日。法事を26(土)へ少し早めて親族みんなで団子を投げてきたが、川を無難に渡ってくれたかな)

2005.1.3 南あわじ市(1月11日合併)賀集の申・酉年生れが、賀集八幡宮と筒井薬王寺へ御礼の参拝をした。1年間続いた還暦の行事はこれでおしまい。この日は、お天道様も晴天で迎えてくれた。その様子の一端を写真で紹介する。ビデオから取り込んだ写真なので、ピントは甘いがご容赦ください。(↓屋外写真だけは、クリックで拡大する)

↑ のぼり(幟)が風でなびき、これから始まる神事を歓迎しているようだ。

↑ 神主様ののりと(祝詞)の後、おおぬさ(大麻)でおはらい(お祓い)を受ける。

↑ 神主さんの太鼓に合わせてみこ(巫女)さんが舞う。左手に扇、右手に鈴を持ち鳴らしながら。

↑ 一人ずつたまぐし(玉串)を捧げる。まず、神主さんから玉串をもらい、根元を神前に向けて、あん(案)という机に置く。そして、二礼二拍手一礼する。

↑ 一人ずつおみき(神酒)をいただく。神主さんが、神前に供えたお神酒を神殿からおろし、巫女さんがカワラケ(素焼きの盃)に注いでくれた。

↑ おふだ(お神札)袋をいただいて、御礼の神事が終了した。

↑ お神札袋には、「祈祷神符」と「御幣」(ごへい)が入っていた。

↑ 神社の次はお寺。去年祈願した筒井の薬王寺(やこうじ)へ行く。カメラにお寺の全景が入らないので、本堂への入り口だけを写す。

まず堂内では、八十八ヶ所の仏様にお参り(札とお賽銭1円ずつ)する。ご本尊におとうみょう(御燈明:ろうそく)を上げ終えたら、ご住職の祈祷になる。

ご住職曰く、還暦御礼と厄除けはあらかじめ承っているので、それだけをご本尊に祈祷する(伝える)とのこと。皆さんが他のこと、たとえば「お金を増やして!」と今祈っても、住職を飛び越えてご本尊へは伝わらないのですよ。お布施をご準備のうえ、改めて祈祷願いにお越しください。(一同、笑い)

↑ ご住職にいただいた袋には、高いところに飾り置く「御守」と、財布に入れるミニ「御守」が入っていた。1年間有効だそうだ。

↑ のぼり(幟)が風でなびき、これから始まる神事を歓迎しているようだ。

↑ 神主様ののりと(祝詞)の後、おおぬさ(大麻)でおはらい(お祓い)を受ける。

↑ 神主さんの太鼓に合わせてみこ(巫女)さんが舞う。左手に扇、右手に鈴を持ち鳴らしながら。

↑ 一人ずつたまぐし(玉串)を捧げる。まず、神主さんから玉串をもらい、根元を神前に向けて、あん(案)という机に置く。そして、二礼二拍手一礼する。

↑ 一人ずつおみき(神酒)をいただく。神主さんが、神前に供えたお神酒を神殿からおろし、巫女さんがカワラケ(素焼きの盃)に注いでくれた。

↑ おふだ(お神札)袋をいただいて、御礼の神事が終了した。

↑ お神札袋には、「祈祷神符」と「御幣」(ごへい)が入っていた。

↑ 神社の次はお寺。去年祈願した筒井の薬王寺(やこうじ)へ行く。カメラにお寺の全景が入らないので、本堂への入り口だけを写す。

まず堂内では、八十八ヶ所の仏様にお参り(札とお賽銭1円ずつ)する。ご本尊におとうみょう(御燈明:ろうそく)を上げ終えたら、ご住職の祈祷になる。

ご住職曰く、還暦御礼と厄除けはあらかじめ承っているので、それだけをご本尊に祈祷する(伝える)とのこと。皆さんが他のこと、たとえば「お金を増やして!」と今祈っても、住職を飛び越えてご本尊へは伝わらないのですよ。お布施をご準備のうえ、改めて祈祷願いにお越しください。(一同、笑い)

↑ ご住職にいただいた袋には、高いところに飾り置く「御守」と、財布に入れるミニ「御守」が入っていた。1年間有効だそうだ。

今年の冬至(とうじ)は12月21日。ラジオ・テレビで冬至(とうじ)の話題が流れてくると、こどものころ食べていた、いなかのなんきんを思い出す。

「冬至は、なんきんを食べる日だ」。こどものころ、今は無き祖母が「冬至なんきん」(かぼちゃ)だと言って、納屋(なや)に置いてあったかぼちゃを出してきた。どこの農家も自宅で食べるだけを栽培し、夏に採れた1つを冬に食べるように残していた。 当時のかぼちゃは、色も形も今と違う。右図のように黄色く、凹凸があり背丈が低いものだった。

当時のかぼちゃは、色も形も今と違う。右図のように黄色く、凹凸があり背丈が低いものだった。

味は、今の味とことなり、かぼちゃ特有の味だった。最近、このようなかぼちゃは、スーパーに売っていない。ニュージランド産なのかな。

30年あまり前の話だが、地元の玉ねぎ青果商が、玉ねぎのほかに、ニュージランドからかぼちゃを輸入して卸す仕事をはじめたと言っていた。そのころから、かぼちゃの品種が変わってきた。

今ではもう、むかしのかぼちゃの風味は味わえないのか。冬至になると、毎年そう思いながら、今風味のかぼちゃをいただいている。2004.12.16記

「冬至は、なんきんを食べる日だ」。こどものころ、今は無き祖母が「冬至なんきん」(かぼちゃ)だと言って、納屋(なや)に置いてあったかぼちゃを出してきた。どこの農家も自宅で食べるだけを栽培し、夏に採れた1つを冬に食べるように残していた。

当時のかぼちゃは、色も形も今と違う。右図のように黄色く、凹凸があり背丈が低いものだった。

当時のかぼちゃは、色も形も今と違う。右図のように黄色く、凹凸があり背丈が低いものだった。味は、今の味とことなり、かぼちゃ特有の味だった。最近、このようなかぼちゃは、スーパーに売っていない。ニュージランド産なのかな。

30年あまり前の話だが、地元の玉ねぎ青果商が、玉ねぎのほかに、ニュージランドからかぼちゃを輸入して卸す仕事をはじめたと言っていた。そのころから、かぼちゃの品種が変わってきた。

今ではもう、むかしのかぼちゃの風味は味わえないのか。冬至になると、毎年そう思いながら、今風味のかぼちゃをいただいている。2004.12.16記

「さらば青春」。最近、この歌をよく口ずさむようになった。先月、何気なく見た深夜のテレビ番組。ビデオに撮って、再生しているうちに覚えた。詩といい、曲といい、リズムもよくて、自転車で外出するときなど歌いながら走る。(ひとに出会うとはずかしくて小声になる)。すると、曲のタイトルに反して、青春がよみがえる。晴れ晴れとした気分になる。この歌の詩のすばらしさからだろう。

♪ぼくは、呼びかけはしなーい、遠く過ぎ去るものに。

見た番組は、10月24日深夜のNHKアーカイブス、「小椋佳(おぐら けい)の世界」でした。小椋佳さんの名前は知っていたが、若いころの顔は知らなかった。銀行に勤めながら歌を出す。断り続けたステージだったが、断り切れずにに出さしてくれと上司に了解を得るシーン。こんな顔の人だったのか?顔が認識できるまで少し時間がかかったが、最後まで観た。そしてフィナーレを迎え、アンコールに応える2曲目、「これで、どうしても幕は下ろしていただきます」と言って歌われたのがこの曲、「さらば青春」でした。どことなく懐かしく感じるリズム。歌っているのは28年前の小椋さん(32歳)。1976年10月の録画だった。ちなみに曲の発表は、1973年(昭和48年)らしい。小椋佳のファンならとっくにご存知でしょうが。(小椋さんは、どうやら、私と同い年のようだ)2004.11.30 記

1ヶ月後、せっかく撮ったビデオテープ、うっかり上書きして消してしまった。その時から、その画像は二度と観られないだろうとあきらめていたのだが、どっこい、5年経って、YouTubeで再び観ることができた。(UPされた方に感謝です)2009.11.26 追記

1976年10月、NHKホールで小椋佳(32)が歌う「さらば青春」。

♪ぼくは、呼びかけはしなーい、遠く過ぎ去るものに。

見た番組は、10月24日深夜のNHKアーカイブス、「小椋佳(おぐら けい)の世界」でした。小椋佳さんの名前は知っていたが、若いころの顔は知らなかった。銀行に勤めながら歌を出す。断り続けたステージだったが、断り切れずにに出さしてくれと上司に了解を得るシーン。こんな顔の人だったのか?顔が認識できるまで少し時間がかかったが、最後まで観た。そしてフィナーレを迎え、アンコールに応える2曲目、「これで、どうしても幕は下ろしていただきます」と言って歌われたのがこの曲、「さらば青春」でした。どことなく懐かしく感じるリズム。歌っているのは28年前の小椋さん(32歳)。1976年10月の録画だった。ちなみに曲の発表は、1973年(昭和48年)らしい。小椋佳のファンならとっくにご存知でしょうが。(小椋さんは、どうやら、私と同い年のようだ)2004.11.30 記

1ヶ月後、せっかく撮ったビデオテープ、うっかり上書きして消してしまった。その時から、その画像は二度と観られないだろうとあきらめていたのだが、どっこい、5年経って、YouTubeで再び観ることができた。(UPされた方に感謝です)2009.11.26 追記

1976年10月、NHKホールで小椋佳(32)が歌う「さらば青春」。

10月10日は、数年前まで「体育の日」に定まっていた(今は月曜日に変わっている)。 なにか催しごとでもあるかなと、カメラ片手に散歩に出かけると、どこからともなく太鼓の音が聞こえてくる。音のする方へ近づいていくと、街角にふとんだんじりが止まっていた。今日は、伊丹市 東天神社の秋祭りだった。

(全写真クリックで拡大。撮影:2004.10.10 16:22)

↑別の場所で待機しているのか、法被(はっぴ)姿の人はだれもいない。だんじりのそばに、一人のおばさんが見守っていた。おばさんに頼んでカメラを向けると、アングルから出られたのでだれも写っていない。(淡路島のだんじりに似ているが、型がすこし小振り)

↑神社に近づくと、時間が早いのか、子連れの家族等ぱらぱらだった。これから夜に掛けて、大勢集まるのだそうだ。

↑神社の中では神事が行われているみたい。たいこの音がする。

↑近づくと、たいこと笛の音に合わせて、巫女(みこ)さんが踊っていた。

↑たいこ音が聞こえる方向へズームアップしたら、隠れたところでたたいていた。

(全写真クリックで拡大。撮影:2004.10.10 16:22)

↑別の場所で待機しているのか、法被(はっぴ)姿の人はだれもいない。だんじりのそばに、一人のおばさんが見守っていた。おばさんに頼んでカメラを向けると、アングルから出られたのでだれも写っていない。(淡路島のだんじりに似ているが、型がすこし小振り)

↑神社に近づくと、時間が早いのか、子連れの家族等ぱらぱらだった。これから夜に掛けて、大勢集まるのだそうだ。

↑神社の中では神事が行われているみたい。たいこの音がする。

↑近づくと、たいこと笛の音に合わせて、巫女(みこ)さんが踊っていた。

↑たいこ音が聞こえる方向へズームアップしたら、隠れたところでたたいていた。