2月からなんだかんだとしているオーディオのアンプです。

体調悪くてアンプの修理も進まずでした。

そんな中、3月になにげに立ち寄ったガラクタショップで見つけてしまったのです。

謎の機械としてジャンク箱にポイと入れられて売られていたんです。

それも税込みで300円でした。

これって私の目には、アンプに見えるんだけど....

はい。300円の博打を打ってみました。300円だったらまったくのガラクタでも諦めつくよね。

低価格真空管アンプのボティーです。

メーカー名は Dilvpoetry 型番不明です。

ネットで調べてみたら Dilvpoetry R50 ではなかろうかと推論です。ちなみにネット通販の価格では1万円以下という低価格帯のアンプでした。

取扱説明書がついていたので、それを見て欠品部品は...

ACアダプターから壁コンセントまでの電源線(通称眼鏡ケーブル)と、真空管2本です。

肝心の真空管が欠品なのよね。

フロントにボリュウムといったつまみ。背面は接続端子という一般的なアンプ体裁しています。

ジャンクだからねー。

とりあえず分解して中身が焦げたりしていないかの目視確認はしますよ。

基盤には「V2 2021-03-08」とプリントされています。

これってハイブリットアンプになるのかな?

オペアンプがハンダ固定されています。オペアンプはNE5532Pです。

基盤背面です。

この基盤だけの状態で通電してみまして煙が出るといったことはなしでした。というか、真空管ソケットが青く光るのね。突然青く光ったので焦りました。

真空管が無いとはじまらないので、真空管を入手することを考えます。

インターネットで調べたところ中国製真空管アンプにて汎用真空管部品で流通しています。

真空管の種類で音色が変わるとかで交換部品としての流通もあり、かつ、マニアが交換した余剰真空管がヤフオクといったところでも流通してました。

米国製、中国製、ロシア製と製造国もありまして、日本製はビンテージ品としてそこそこのお値段なんですね。

とりあえず安い路線で探すのか?いやいや、安いやつはそれなりなんだろう。出てきた音が不満だったら、きっと安いやつだからもうちょっと上のクラスに買い替えてみようとか考えるのだろう。と思うと、格安よりはちょっと上のグレードがいいかなーと考えます。

株式会社ノースフラットジャパンさんにて取り扱いがあるのを見つけました。

その中でも、「交換用真空管2個セット ミルスペック選別グレード」というものに興味を惹かれるのです。

選別グレードの中でも同一時期生産品の同一箱でペアリングしておりますので、特性については申し分無い状態です。人民解放軍のデッドストック放出品です。空軍レーダーの保守用としてストックされていたもので、特性の揃った最高品質の真空管です。

とのことで....。まあー最初の入門にはいいのかなと...

ノースフラットジャパンさんがヤフオクにも出品しているんです。落札しました。割引クーポンなどを適応して送料込みで2050円の散財です。

手元に届いたものを見て驚いた。

なんと51年前の真空管が来ました。

私は古くても使えるのであればそれでいいのです。

でも50年前製造の物が届くとは思ってもいませんでした。

中身はエアキャップ梱包されてました。

真空管を取り出します。

いかにも中国製というか軍用というか、星デザインがガラスにプリントされてますよ。

型番らしきものは、「北京 6J1-T」でいいのかな?

私は真空管アンプのことは知識ないのでこやつがどうこうというのわかりません。

そんな屁理屈より出音が私の耳にどうかなんですよ。

真空管の足が微妙に曲がっているのでラジオペンチで修正してからアンプ本体に挿入です。(ガラス管底が薄そうで割れないかプチスリルでした)

電源オンしたら、真空管が下から青く灯されてます。もちろん真空管の中に赤い光もありますよ。

基盤で光っていた青い明かりはこういうデコレーションのためだったのか?それとも青い光で照らすことで真空管を温めているとか屁理屈があったりするのか?というのは無知の私にはわかりませぬ。

単なるデコレーション目的だとしたら私は青い光は不要だわ。

真空管アンプってDC漏れとかはあるのかどうかはわかりません。でも用心はしておこうと、とりあえずのスピーカー端子DC漏れを計測しました。

左 0.071、右-0.033 でした。

壊れてもいいとりあえずのミニコンポスピーカーを繋いで音出しです。

普通に音出しできました。

ミニコンポのスピーカーなので音質が云々ってことはありません。まあースピーカー相当の音は出ていて音がおかしいというのはありませんでした。

2時間ほどミニコンポスピーカーで鳴らし続けてから、再度DC漏れを確認して数値的に大きい変化無しです。

では、メインシステムの大きいスピーカーに繋いでみます。

DENON SC-5000 ってやつです。次の写真でアンプと大きさを比較してください。

ある意味で恐怖のスイッチオンです。DC漏れを調べているとはいってもアンプが馬鹿でスピーカーを壊すなよ。

「ポッ」ノイズはなく無音でスイッチオンでした。まずは一安堵です。

徐々に音量を上げて出音に聞き耳をたてます。

なんだろう、なんかワクワクしてきたぞ。ずーっと通院の苦悩ばかりだったのでこういうオーディオ遊びが楽しいぞ。

この小さいボティーのアンプなのに、しっかりと大型スピーカーを鳴らしてます。

パッと聴いた音は、スピード感有り、音の粒立ちを感じるんだけど....

音がたくさん重なるような混み入った時に音割れするじゃん。

ミニコンポスピーカーでは感じなかった音割れが微妙にするんです。最初はなにかの錯覚かと思いつつ、リピート再生して音割れをしつこく確認すると必ず同じ箇所で音割れなのでアンプがそういう音を紡いでいるってことです。

そして左右で音の芳香というか、曇り方というか、濁り方というか、違うのよ。

試しにスピーカー線を左右入れ替えたら音の出方が左右入れ替わったのでアンプ側の問題だわ。

さてさて気になっていた箇所があるのでそれを処置してみます。

真空管の足部分です。50年経っている真空管って足部分が微妙に肌荒れしてました。

真空管の扱いは初めてなので変な磨きはせずにそのままソケットに差し込んで出てきた音がこんな感じだったんです。

真空管の足を#1000のサンドペーパーで2擦り撫でる程度の簡単磨きしてみました。それだけでザラザラした表面物質は消えますよ。

接点復活剤といったケミカルはあえて塗らないで真空管を再挿入です。

スイッチオン。出音は.....。これこれ、これだよー。

音割れなくなりました。左右の音の芳香も違和感消えました。

音の粒立ちはいいですね。スピード感もあります。がしかし、キレキレではなく、なんかマイルドなのよ。

透明感はそうでもないなー。煌びやかさもないなー。低温は拳パンチではなくドッチボールぶつけられているなー。

そうなるとメタルロック系の音は....。はあーっ、そうかよー。

ちょっとまってよ。もしかして固い地盤に置いたら音が締まるかも?ってことで根性台を出してみました。

スパイクを差し込む本体床面積がなかったので石プレートの上に置いただけです。

ちょっとだけ低音が締まりましたが....

まあー、私の中でこやつの傾向が見えました。あきらかに私の音嗜好とは別方向です。

嫁にも聴かせました。

嫁は、意外だーピアノの音は拾っていて弾み感あるよねー。でもピアノの高音パートに行くと線がめっちゃ細いやんというか聞こえなくなるやん。ボーカルは艶っぽくて浮き上がるんだね。とっても聞きやすい音だねー。楽器の高音低温がおなざり仕事してないかい?

ってことで、クラッシックとヘヴィメタル、そしてコンサートライブ録音物と聴いてみる。

そうだよなー。そうなるよなー。となったところで嫁から指摘が出るんです。

これさ。以前のUSB-DACで聞いたときの改造前の音と同じような感じだよね。世間的な音の嗜好がこの味付けってことなのかもよ。

そこで私もあーそうかーとなるんです。

USB-DACをオペアンプ交換改造したときは初期チップがNE5532で高音域が出ないってなったんですよ。確かにあの時の音と傾向が似ている。

2019年6月15日のブログ記事:PCオーディオUSB-DAC FX-AUDIO FX-02J+ のその後

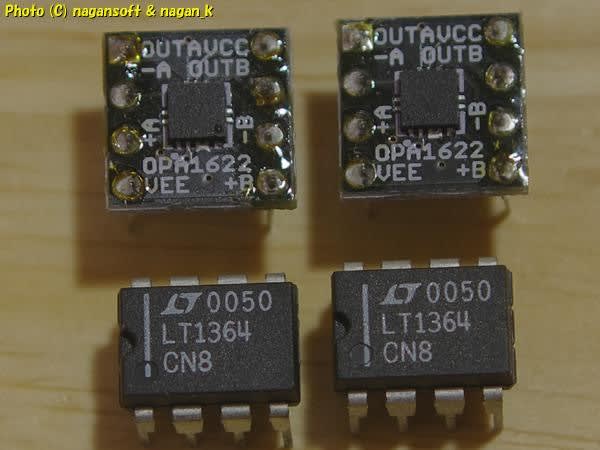

脱線しますが、USB-DACのオペアンプはLT1364とADA4898-2の組み合わせで運用しています。

2021年2月11日のブログ記事:PCオーディオ、USB-DAC(FX-AUDIO FX-02J+)のオペアンプをLT1364に替えて見る

さてさて、このアンプ基盤にもNE5532が貼りついている。そやつが音色の決め手ってことだったりするのか?

そうなると、こやつもオペアンプを交換したりしたら....。

あーっ。今はそこまでやる気力はないなー。時間も取れないなー。

ということで、このハイブリット真空管アンプは、そのうちになにやらするのかも?とオーディオ墓場棚に放置プレー決定です。

このあとは、スピーカー線をメインアンプに繋ぎなおして、嫁と二人して、そうそうこのぐらいの音幅が無いと像を紡がないよねー。と再確認した次第です。

はい、ハイブリット真空管アンプ初体験はこんなものでした。

そうそう嫁からとどめの一言。

運用しないアンプを無駄遣いしたんか?あんたの治療費で家計苦しいのに腹の足しならんオーディオに金を使うなよ。

そうですね。このアンプにトータルで2500円ぐらい出費してます。

2500円あったら私の全身紫外線治療が2回できるね。

嫁にごめんなさいと謝るのでした。