勤労者世帯の家計収支の推移を見てきていますが、家計調査報告には前回分析を行ってきた項目についての細目の数値も掲載されています。

そこで、それらの細目の数値を用いて、実収入の大宗を占める「勤め先収入」の推移を細目単位で見て行くこととします。

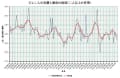

なお、推移を見て行くため、2008年1月から2017年9月までの各月数値を米国センサス局の季節調整法X-13Arima-Seatsを用いて分析し、得られた「季節調整済」「傾向値」をグラフ化し、ビジュアル的に推移を掌握できるよう工夫してみました。

勤め先収入は、実収入の93.4%を占めています。

なお、「勤め先収入」には、「世帯主収入(定期収入、臨時収入、賞与)」「世帯主の配偶者の収入」および「他の世帯員収入」の細目があります。

◇勤め先収入の推移(勤労者世帯)について

分析期間(2008年1月から2017年9月)における勤め先収入の推移は、2008年1月の496,000円からピークの5月の499,400円まで増加した後、リーマンショックの影響で2011年3月の469,900円まで減少しています。

その後、2011年4月の470,000円から2017年9月の495,400円まで、期間中若干の増減を繰り返しながら増加傾向での推移となっています。

この増加傾向を少し詳しく見ると、増加が急だったのは2011年4月の470,000円から2013年4月の487,500円までの間で、その後は、5月の487,900円から2017年5月の487,600円までの間は、平均的には485,900円±2,800円(0.6%)とほぼ横ばい状態での推移となっています。

(グラフをクリックすると拡大したグラフを見ることができます。以下のグラフについても同じです。)

分析結果では、傾向値の前年同月比では2017年6月から連続4か月の増加、前月比では2017年5月から連続5か月の増加となっています。

◇世帯主収入の推移(勤労者世帯)について

世帯主収入は、勤め先収入の約86%を占めています。

分析期間における世帯主収入の推移は、2008年1月の433,400円から2012年8月の408,200円まではリーマンショックの影響で減少傾向で推移し、その後は、9月の408,200円から422,400円まで期間中若干の増減はあるものの増加傾向となっています。

家計調査報告では、世帯主収入は「2か月ぶりの実質増加」と説明されていますが、分析結果では傾向値の前年同月比では2016年6月から連続16か月の増加、前月比では2016年10月から連続12か月の増加となっています。

○定期収入の推移(勤労者世帯)について

定期収入は世帯主収入の約84%を占めています。

分析期間における定期収入の推移は、2008年1月の364,200円から2011年2月の342,900円まで減少傾向で推移した後、3月の343,200円から2015年1月の350,000円までの間は、周期的な増減を繰り返しながら平均的には348,200円±2,500円(0.7%)と横ばい状態の推移となっています。

その後は、2015年2月の349,600円から2017年9月の350,900円までは増加傾向での推移となっています。

家計調査報告では、定期収入は「2か月ぶりの実質増加」と説明されていますが、分析結果では傾向値の前年同月比では2016年10月から連続12か月の増加、前月比では2017年5月から連続5か月の増加となっています。

○臨時収入の推移(勤労者世帯)について

臨時収入は世帯主収入の僅か0.7%を占めています。

分析期間における臨時収入の推移は、2008年1月の3,260円から2012年4月の2,690円までは、期間中増加した時期もあるものの緩やかな減少傾向で推移しています。

その後、2012年5月の2,700円から2017年9月の3,260円までは、直近では減少となっているものの緩やかな増加傾向となっています。

分析結果では、傾向値の前年同月比では2017年2月から連続8か月の減少、前月比では2016年8月から2017年7月の間は連続12か月の減少となり、8月、9月は増加に転じています。

○賞与の推移(勤労者世帯)について

賞与は世帯主収入の約15%を占めています。

賞与は、普通6月か7月および12月に得られますが、季節調整法では「季節調整済」および「傾向値」では不規則変動要素としてとらえられ、結果は月単位の数値で表されるので、下図グラフのようにフラットな状態の結果が得られます。

分析期間における賞与の推移は、2008年1月の83,400円から2012年3月の48,500円までは、期間中若干の増減が含まれるものの減少傾向で推移した後、4月の48,900円から2013年2月の78,000円までは増加傾向で推移し、その後の3月の77,700円から2017年9月の73,700円までは、平均的には68,900円±3,200円(4.7%)とほぼ横ばい状態での推移となっています。

分析結果では、傾向値の前年同月比では2017年4月から連続6か月の増加、前月比では2016年12月から2017年8月の間は連続9か月の増加となり、9月は減少に転じています。

◇世帯主の配偶者の収入の推移(勤労者世帯)について

世帯主の配偶者の収入は、勤め先収入の約12%を占めています。

分析期間における世帯主の配偶者の収入の推移は、2008年1月の52,000円から2011年4月の51,500円の間は、2010年5月の59,500円をピークとした増減変動となっていますが、2011年5月の51,600円から2017年9月の64,100円までの間は、若干の増減が含まれるものの増加傾向での推移となっています。

この増加傾向が、最近の勤め先収入の増加に大きく寄与しています。

家計調査報告では、配偶者収入は「2か月連続の実質減少」と説明されていますが、分析結果では傾向値の前年同月比では2017年1月から連続9か月の減少、前月比では2017年6月から連続4か月の増加となっています。

◇他の世帯員収入の推移(勤労者世帯)について

他の世帯収入は、勤め先収入の約2%を占めています。

分析期間における他の世帯員収入の推移は、2008年1月の11,000円から2015年10月の7,200円までの間は、増減を繰り返しながら減少傾向で推移した後、11月の7,200円から2017年9月の10,000円までの間は増加傾向で推移しています。

家計調査報告では、他の世帯員収入は「3か月連続の実質増加」と説明されていますが、分析結果では傾向値の前年同月比では2017年5月から連続5か月の増加、前月比では2017年4月から8月まで連続5か月の増加の後、9月は減少となっています。

最近の報道によると、アベノミクスによる円安を受け好業績に沸いた2013年度末から企業が抱える現金と預金は過去最高水準に膨れ上がっているが、巨額の儲けは賃金や設備投資増には回らず、これが日本経済低迷する原因となっていると報じている。

このブログを通じて家計収支を分析し結果を見てきいますが、報じられている通り企業の儲けは「賃金」に回らず、家計における勤め先収入はリーマンショック以前までには回復せず、節約志向と相まって消費支出の減少を招いていることが、安倍政権の掲げる「デフレからの脱却」が進まない原因になっているものと思われます。

このブログで定期的に勤労者世帯の家計収支(バランス)について報告を行っているのは、2012年12月26日に発足した第2次安倍政権(平成29年10月22日の総選挙を経て、現在は11月1日より第4次安倍内閣)が打ち出した経済政策(いわゆる三本の矢)による雇用拡大や所得の向上などが、どのように家計に浸透してくるかを追跡することを目的として、四半期に1度の割合で家計調査データを分析しその推移を見ることとしています。

直近では家計調査の2017年9月分速報が10月31日に公表されましたので、家計収支の推移を調査項目の数値を用いて分析を行ってみました。

下表は、家計調査報告―平成29年(2017年)9月分速報-に掲載された、勤労者世帯の収支内訳です。

収支の推移を見て行くため、上表の項目について2008年1月から2017年9月までの各月数値を米国センサス局の季節調整法X-13Arima-Seatsを用いて分析し、得られた「季節調整済」「傾向値」をグラフ化し、ビジュアル的に推移を掌握できるよう工夫してみました。

◇実収入の推移(勤労者世帯)について

実収入とは、平成17年(2005年)11月に総務省統計局が発行した「家計調査のしくみと見方」には、「一般に言われる税込み収入で、世帯員全員の現金収入を合計したものです。経常収入と特別収入から成り、経常収入には勤め先収入(世帯主収入、世帯主の配偶者の収入及び他の世帯員収入)、事業・内職収入、農林漁業収入、他の経常収入(財産収入、社会保障給付及び仕送り金)が含まれ、特別収入には受贈金及びその他の実収入が含まれます」と説明されています。

分析期間(2008年1月から2017年9月)における実収入の推移は、2008年1月の529,000円から8月の531,900円まで増加したが、9月に発生したリーマンショックの影響で2011年4月の506,900円まで減少しています。

その後は、5月の507,100円から2017年9月の535,000円までは、期間中若干の増減は有るものの増加傾向での推移となっています。

この増加傾向は、リーマンショックから経済状態が回復し景気が好転しだしたことにより、民主党政権下から始まっており安倍政権の経済政策によってもたらされたものだとは言い切れないと思います。

(グラフをクリックすると拡大したグラフを見ることができます。以下のグラフについても同じです。)

家計調査報告では、実収入は「4か月連続の実質増加」と説明されていますが、分析結果では傾向値の前年同月比では2016年7月から連続14か月の増加、前月比では2017年1月から連続9か月の増加となっています。

◇非消費支出の推移(勤労者世帯)について

非消費支出とは、「家計調査のしくみと見方」には「税金(勤労所得税、住民税、固定資産税などの直接税や登録免許税など)や社会保険料(厚生年金掛金、健康保険料、共済組合掛金など)など消費者の自由にならない支出です」と説明されています。

分析期間における非消費支出の推移は、2008年1月の88,400円から2011年3月の87,500円までの間は、平均的には90,300円±1,300円(1.5%)と横ばい傾向で推移した後、4月の87,700円から2017年9月の98,400円までは期間中若干の増減はあるものの、増加傾向での推移となっています。

家計調査報告では、非消費支出は2か月ぶりの増加と説明されていますが、分析結果では傾向値の前年同月比では2016年10月から連続12か月の増加、前月比では2016年3月から連続19か月の増加となっています。

◇可処分所得の推移(勤労者世帯)について

分析期間における可処分所得の推移は、2008年1月の441,900円から2011年5月の417,400円までの間はほぼ減少傾向で推移し、その後は6月の417,500円から2017年9月の432,800円までの間は、若干の増減が有るものの緩やかな増加傾向となっています。

家計調査報告では、可処分所得は4か月連続の実質増加と説明されていますが、分析結果では傾向値の前年同月比では2016年8月から連続14か月の増加、前月比では2016年1月から2017年7月まで連続19か月の増加した後、8月、9月と減少しています。

○実収入と可処分所得との関係について

可処分所得とは、「家計調査のしくみと見方」には「可処分所得=実収入-非消費支出 実収入から税金、社会保険料などの非消費支出を差し引いた額で、いわゆる手取り収入のことです。これは、実収入のうち実際に消費や貯蓄に回すことができる(可処分)部分で、購買力の強さが測れます」と説明されています。

そこで、実収入と可処分所得との関係について相関分析を行ってみました。

決定係数(R2乗)は0.6644とかなり強い正の相関、すなわち、実収入が増えると可処分所得も増え、実収入が減ると可処分所得も減るという関係にあります。

近似曲線(直線)の式から、実収入が10,000円増えると可処分所得が約7,900円増えることが見込まれます。

◇消費支出の推移(勤労者世帯)について

消費支出とは、「家計調査のしくみと見方」には「いわゆる生活費のことで、食料、衣料、電気・ガスなど日常の生活を営むに当たり必要な商品やサービスを購入して実際に支払った金額をいいます。ただし、月賦又は掛買いの場合、購入時に一括して支払ったとみなします。消費支出は、食料、住居、光熱・水道、家具・家事用品、被服及び履物、保健医療、交通・通信、教育、教養娯楽及び「その他の消費支出」の10大費目に大別されます。なお、各項目の金額には、消費税が含まれています」と説明されています。

分析期間における消費支出の推移は、2008年1月の325,200円から2017年9月の311,200円へと、期間中若干の増減はあるものの減少傾向で推移しています。

実収入、可処分所得が増加傾向にあるにもかかわらず、消費支出を減らしていることは、「黒字=可処分所得-消費支出」の式から、勤労者世帯では黒字を増やす志向が強まっているとみることができます。いやゆる、節約志向が強くなっているものと思われます。

家計調査報告では、消費支出は2か月連続の実質減少と説明されていますが、分析結果では傾向値の前年同月比では2017年1月から連続9か月の増加、前月比では2016年8月から2017年5月まで連続10か月増加した後、6月から9月まで連続4か月減少となっています。

不規則変動を含んだ季節調整済での変動を見ると、2011年3月に大きく下方に変動(消費支出を減らす)しているのは東日本大震災の発生によりその影響を受け、また、2014年3月に大きく上方に変動(消費支出を増やす)しているのは4月からの消費税率アップ(5%→8%)に備えての駆け込み需要が生じたことによるものです。

◇平均消費性向の推移(勤労者世帯)について

平均消費性向とは、「家計調査のしくみと見方」には「可処分所得に対する消費支出の割合を平均消費性向といいます。平均消費性向(%)=(消費支出÷可処分所得)×100 平均消費性向は、第1次石油ショックの後、昭和57年以降長期間にわたり低下傾向にありましたが、1999年(平成11年)以降、上昇傾向がみられます」と説明されています。

分析期間における平均消費性向の推移は、2008年1月の80.0%から2014年7月の79.0%までの間は、平均的には78.1%±0.7%(0.9%)とほぼ横ばい状態で推移した後、8月の79.0%から2017年9月の75.5%までは減少傾向で推移しています。

家計調査報告では、平均消費性向は季節調整値でみると69.8%と、前月と同水準となったと説明されていますが、分析結果では傾向値の前年同月比では2014年11月から連続35か月の減少、前月比では2016年10月から2017年2月まで連続5か月増加した後、3月から9月まで連続7か月減少となっています。

実収入が増え、可処分所得が増えているにもかかわらず、消費は停滞しています。

おそらく国民は、現状の経済状態に信頼を置けず、なんとな不安を覚える状態にあることが節約志向を生んでいるものと思われます。

最近の生産野菜のうち、ごぼうの消費の推移について見て行くこととします。

使用したデータおよび分析方法は、前回の生鮮野菜(にんじん)編と同じです。

◇ごぼうへの支出金額の推移(二人以上の世帯)について

分析期間(2008年1月から2017年6月)におけるごぼうへの支出金額の推移は、2008年1月の96円から2017年6月の95円までの間、期間中増減は有るものの平均的には93.8円±3.2円(3.4%)とほぼ横ばい状態での推移となっています。

下図では、y軸のスケールの関係で増減の幅が大きく見えますが、実際はそれほど大きな変動ではありません。

(グラフをクリックすると拡大したグラフを見ることができます。以下のグラフについても同じです。)

◇ごぼうの実購入頻度の推移(二人以上の世帯)について

分析期間におけるごぼうの実購入頻度の推移は、2008年1月の1.43回/月から2017年6月の1.42回/月までの間、期間中若干の増減が含まれますが、平均的には1.44回/月±0.01回/月(0.9%)とほぼ横ばい状態の推移となっています。

◇ごぼうの購入1回当り支出金額の推移(二人以上の世帯)について

分析期間におけるごぼうの購入1回当り支出金額の推移は、2008年1月の66円/回から2010年7月の59円/回までは減少傾向で推移し、8月の60円/回から2017年6月の67円/回までは、期間中増減は有るものの増加傾向での推移となっています。

◇ごぼうの購入1回当り購入数量の推移(二人以上の世帯)について

分析期間におけるごぼうの1回当り購入数量の推移は、2008年1月の117g/回から2017年6月の94g/回まで、期間中若干の増減はあるものの減少傾向で推移しています。

ごぼう1本の重さは、普通に流通しているものはおおよそ100g~150g程度ですので、購入する場合は1本を購入しています。

○ごぼうの購入数量の季節変動について

ごぼうの旬(出回り量の多い)の時期は9月から12月です。

購入数量は、9月から増えだし12月にピークとなり、2月頃までは購入数量は多いが、その後は7月から8月のボトムに向かって減少して行ゆく、周年変動となっています。

◇ごぼうの(購入1回当り)購入単価の推移(二人以上の世帯)について

分析期間におけるごぼうの(購入1回当り)購入単価の推移は、2008年1月の56円/100gから2013年6月の52円/100gまでの間は、増減の振幅は大きいものの平均的には57円/100g±4円/100g(6.4%)と横ばいで推移した後、7月の53円/100gから2017年6月の72円/100gまでは値上がり傾向で推移しています。

○ごぼうの購入単価と購入数量との関係について

分析期間におけるごぼうの購入単価と購入数量との関係について、相関分析を行ってみました。

決定係数(R2乗)は0.8754と強い負の相関が認められます。

すなわち、購入単価が下がると購入数量は増え、購入単価が上がると購入数量は減るという関係になっています。

ちなみに、近似曲線(直線)の式から、購入単価が10円/100g下がると約13.7g購入数量が増える関係にあります。

◇ごぼうの購入世帯割合の推移(二人以上の世帯)について

分析期間におけるごぼうの購入世帯割合の推移は、2008年1月の39.5%から2015年5月の41.4%までの間は、期間中若干の増減はあるものの平均的には40.5%±0.9%(2.3%)とほぼ横ばい状態で推移し、その後は、6月の41.2%から2017年6月の37.4%までは減少傾向で推移しています。

ごぼうの購入単価が上昇したことが、購入を控えさせ購入世帯割合の減少を招いているものと思われます。

◇都道府県庁所在市別「ごぼう」の消費(購入数量、支出金額)について

都道府県庁所在市別のごぼうの消費は下表、下図の通りです。

ごぼうの生産量の多いのは、青森県(35%)、茨城県(15%)、北海道(12%)、宮崎県(7%)および千葉県(5%)で、上位5道県で全生産量の約75%を占めています。

生産量の多い道県の県庁所在市が必ずしも消費量が多いとは限りません。

消費量が多いのは、東北地方と九州地方と、距離的には大分離れた地域での消費が多いという共通点は、面白い現象です。

佐賀市(購入数量:2,545g、支出金額:1,631円、購入単価:66.5円/100g)と仙台市(2,466g、1,281円、52.0円/100g)、東京都区部(1,575g、1,093円、69.4円/100g)と水戸市(1,562g、795円、50.9円/100g)のように購入数量がほぼ同じでも支出金額が大きく異なる都市もありますが、購入数量と支出金額の関係は決定係数(R2乗)は0.717と、購入数量の多い都市は支出金額も多く、購入数量が少なければ支出金額が少ない関係にあります。

最近の生産野菜のうち、にんじんの消費の推移について見て行くこととします。

使用したデータおよび分析方法は、前回の生鮮野菜(だいこん)編と同じです。

◇にんじんへの支出金額の推移(二人以上の世帯)について

分析期間(2008年1月から2017年6月)におけるにんじんへの支出金額の推移は、期間中小刻みな増減変動を繰り返しながら緩やかな増加傾向での推移となっています。

(グラフをクリックすると拡大したグラフを見ることができます。以下のグラフについても同じです。)

季節調整済値で見ると、2016年9月から12月まで大幅に増加しているのは、主産地である北海道が8月から9月にかけて4つの台風に襲われ収穫量が大幅に減少し、価格が高騰したことによるものです。

後述の、1回当り支出金額、購入数量および購入単価にその影響が大きく表れていることが読み取れます。

◇にんじんの実購入頻度の推移(二人以上の世帯)について

分析期間におけるにんじんの実購入頻度の推移は、2008年1月の1.97回/月から2017年6月の2.00回/月まで、期間中平均的には2.02回/月±0.02回/月とほぼ横ばい状態での推移となっています。

◇にんじんの購入1回当り支出金額の推移(二人以上の世帯)について

分析期間におけるにんじんの購入1回当り支出金額の推移は、2008年1月の103円/回から2010年2月の86円/回まで減少した後、3月の86円/回から2017年6月の104円/回まで、期間中小刻みな増減を繰り返しながら増加傾向で推移しています。

◇にんじんの購入1回当り購入数量の推移(二人以上の世帯)について

分析期間におけるにんじんの購入1回当り購入数量の推移は、2008年1月の352g/回から2017年6月の356g/回まで、期間中平均的には358g/回±5g/回(1.3%)とほぼ横ばいで推移しています。

にんじん1本の重さは150g~200gですので、1回の購入本数は2本程度です。

○にんじんの購入数量の季節変動、不規則変動(二人以上の世帯)について

にんじんの出回り時期は、生産量の約6割を占める北海道産は6月から11月、千葉県産は11月から6月、徳島県産が3月から5月となっていることから、スーパーなどでは通年で販売されています。

購入数量の季節変動は、10月から増えだし12月にピーク(平均の1.5倍)に達し、1月から7,8月にボトムとなる周年変動となっています。

にんじんの購入数量は2016年9月から2017年2月にかけて大きく減少していることから、不規則変動についても数値として見てみました。

分析期間での不規則変動は±15.0程度の変動ですが、2016年9月の-75.6から2017年2月の-16.8と大きく下方に変動しています。

原因は、先にも述べた通り、主産地である北海道が8月から9月にかけて4つの台風に襲われ収穫量が大幅に減少し、価格が高騰したことにより、購入を控えたことによるものです。

◇にんじんの(購入1回当り)購入単価の推移(二人以上の世帯)について

分析期間におけるにんじんの(購入1回当り)購入単価の推移は、2008年1月の28円/100gから2017年6月の29円/100gまでの間、平均的には28円/100g±2円/100g(7.1%)と横ばい状態での推移となっています。

分析期間における購入単価の季節調整済値で見ると、2016年10月から2017年4月の間は高値で推移していますが、原因は先に述べた通り北海道での台風による収穫量減少に伴う価格の高騰によるものです。

○にんじんの購入1回当り購入単価と購入数量との関係(二人以上の世帯)について

上記で見てきたように、支出金額(=購入単価×購入数量)は分析期間中小刻みな増減変動を繰り返しているものの比較的変動が少ないことから、変動が大きく表れている季節調整済値でその関係を相関分析してみました。

決定係数(R2乗)は、0.6493と比較的強い負の相関、すなわち購入単価が下がると購入数量が増え、購入単価が上がると購入数量が減るという関係が認められます。

ちなみに、近似曲線(直線)の式から、購入単価が10円/100g下がると約36g購入数量が増える関係にあります。

◇にんじんの購入世帯割合の推移(二人以上の世帯)について

分析期間におけるにんじんの購入世帯割合の推移は、2008年1月の74.0%から2017年6月の74.1%までの間、若干の増減は有るものの平均的には74.9%±0.7%(1.0%)とほぼ横ばい状態で推移しています。

◇都道府県庁所在市別「にんじん」の消費(購入数量、支出金額)について

都道府県庁所在市別のだいこんの消費は下表、下図の通りです。

にんじんの収穫量の多いのは、北海道(約30%)、千葉県(約19%)、徳島県(約9%)、青森県(約7%)および長崎県(約6%)と上位5道県で全収穫量の7割以上を占めています。

面白いことに、消費の多い都市は必ずしも収穫量の多い地域にあるというわけではありません。

都市別では、那覇市が特異的に購入数量、購入単価および支出金額とも多くなっています。

都市別の購入数量と支出金額との関係は、決定係数(R2乗)は0.6563と比較的強い相関関係となっていますが、盛岡市(購入数量:10,603g、支出金額:2,629円、購入単価24.79円/100g)と秋田市(8,297g、2,170円、26.15円/100g)、新潟市(10,185g、2,895円、28.42円/100g)と富山市(8,504g、2,595円、30.52円/100g)のように隣県同士ですが消費は大きく異なっている地域もあります。

最近の生産野菜のうち、だいこんの消費の推移について見て行くこととします。

使用したデータおよび分析方法は、前回の生鮮野菜(さといも)編と同じです。

◇だいこんへの支出金額の推移(二人以上の世帯)について

分析期間(2008年1月から2017年6月)におけるだいこんへの支出金額の推移は、2008年1月の141円から2017年6月の148円へと、期間中小刻みな増減変動を繰り返しながら増加傾向で推移しています。

増減変動の原因は、後述の(購入1回当りの)購入単価と購入1回当りの購入数量の変動により生じたものと思われます。

(グラフをクリックすると拡大したグラフを見ることができます。以下のグラフについても同じです。)

◇だいこんの実購入頻度の推移(二人以上の世帯)について

分析期間におけるだいこんの実購入頻度の推移は、2008年1月の1.92回/月から2017年6月の1.89回/月まで、期間中平均的には1.91回/月±0.03回/月(1.5%)と若干の増減変動は有るものに緩やかな減少傾向で推移しています。

(下図のグラフでは、y軸のスケールの関係で増減が強調されているため、大きく不変動しているように見えます。)

◇だいこんの購入1回当り支出金額の推移(二人以上の世帯)について

分析期間におけるだいこんの購入1回当りの支出金額は、2008年1月の73円/回から2017年6月の78円/回まで、期間中小刻みな増減を繰り返しながら増加傾向で推移しています。

◇だいこんの購入1回当り購入数量の推移(二人以上の世帯)について

分析期間におけるだいこんの購入1回当り購入数量の推移は、2008年1月の670g/回から2017年6月の575g/回まで、期間中小刻みな増減を繰り返しながら減少傾向で推移しています。

だいこん1本の重さは、代表的は品種「青首大根」で1~2Kgですので、1回の購入数量は半分量での購入と思われます。

○だいこんの購入数量の季節変動について

だいこんの出回り量の多い(旬)時期は10月から3月で、購入数量の多い時期も10月から3月となっています。

◇だいこんの(購入1回当り)購入単価の推移(二人以上の世帯)について

分析期間におけるだいこんの(購入1回当り)購入単価の推移は、2008年1月の11.1円/100gから2017年6月の14.3円/100gと、期間中小刻みな値上がり、値下がりを繰り返しながら値上がり傾向で推移しています。

だいこんの作付け面積、収穫量、出荷量は1980年代半ば以降から長期減少傾向にあり、収穫量、出荷量のわずかな差が購入単価に影響を与えているものと思われます。

○だいこんの購入1回当りの購入単価と購入数量との関係について

上記で見てきたように、支出金額(=購入単価×購入数量)は分析期間中小刻みな増減変動を繰り返していることから、購入単価と購入数量との関係について相関分析を行ってみました。

決定係数(R2乗)は0.7534と強い負の相関が認められます。

すなわち、購入単価が下がると購入数量は増え、購入単価が上がると購入数量は減るという関係になっています。

ちなみに、近似曲線(直線)の式から、購入単価が5円/100g下がると約125g購入数量が増える関係にあります。

◇だいこんの購入世帯割合の推移(二人以上の世帯)について

分析期間におけるだいこんの購入世帯割合の推移は、2008年1月の62.2%から2017年6月の60.2%へと、期間中平均的には61.2%±1.4%(2.3%)と横ばいから緩やかな減少傾向での推移となっています。

◇都道府県庁所在市別「だいこん」の消費(購入数量、支出金額)について

都道府県庁所在市別のだいこんの消費は下表、下図の通りです。

だいこんの生産量の多い都道府県は、北海道、千葉県、青森県、鹿児島県および宮崎県で、この5道県で全国の生産量の約5割を占めています。

また、北海道や青森県では6月から10月に生産量が多く、関東以西では10月から3月に生産量が多くなることから、スーパーなどでは通年販売しています。

生産量の多い県と県庁所在市の消費の多少とは必ずしも同じというわけではないようです。

購入数量が多ければ支出金額も多いという関係(決定係数R2乗は0.706)になっていますが、盛岡市(購入数量:18,788g、支出金額:2,268円、単価12.1円/100g)と神戸市(13,358g、2,250円、16.8円/100g)、新潟市(18,406g、2,073円、11.3円/100g)と金沢市(13,228g、2,061円、15.6円/100g)のように、支出金額がほぼ同じですが購入数量が大きく異なる例もあります。