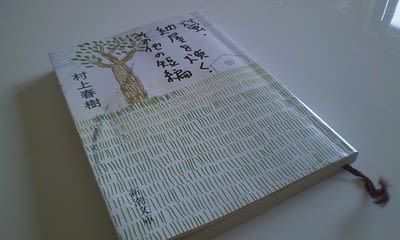

『詩ノ黙礼』(和合亮一 新潮社)

ツイッターに書き続ける詩が注目され出版されている。本書はそれに続く詩集である。

といっても私はそれを書店に並ぶ詩集のコーナーで知った。最初に注目されたものが緊急に出版され、それに追随する格好で出たのが本書である。中原中也賞を受賞した詩人ながら、私は存在すら知らなかった。詩集というのはあまり流通しないから、意識的に探さなければ出会わないままになることが多い。

だいたいは『思潮社』とか詩誌を発行する小出版社から出るのだが、注目されて直後に新潮社から出されるのは、大手のあこぎなやり口だなあと思わざるを得ない。

読んでみて、幾度か目頭が熱くなることがあった。電車で読んでいて泣きそうになったのは困った。しかしそれが詩の力によるものなのか、いまは私には絶対にわかりっこない。震災に関する記事などを見ても嗚咽がこみ上げてくるような現状にあっては……。

著者にはどこか、寺山修司の詩に似た、孤独な青年のにおいがする。

いつかあの震災を静かに振り返ることができたら、また読んでみようと思う。また、著者のデビュー作などを手にしたい。こんな言い方も良くないとは思うけれど、震災や原発事故のフィルターがかかる前の、和合亮一という詩人を知りたい。

ツイッターに書き続ける詩が注目され出版されている。本書はそれに続く詩集である。

といっても私はそれを書店に並ぶ詩集のコーナーで知った。最初に注目されたものが緊急に出版され、それに追随する格好で出たのが本書である。中原中也賞を受賞した詩人ながら、私は存在すら知らなかった。詩集というのはあまり流通しないから、意識的に探さなければ出会わないままになることが多い。

だいたいは『思潮社』とか詩誌を発行する小出版社から出るのだが、注目されて直後に新潮社から出されるのは、大手のあこぎなやり口だなあと思わざるを得ない。

読んでみて、幾度か目頭が熱くなることがあった。電車で読んでいて泣きそうになったのは困った。しかしそれが詩の力によるものなのか、いまは私には絶対にわかりっこない。震災に関する記事などを見ても嗚咽がこみ上げてくるような現状にあっては……。

著者にはどこか、寺山修司の詩に似た、孤独な青年のにおいがする。

いつかあの震災を静かに振り返ることができたら、また読んでみようと思う。また、著者のデビュー作などを手にしたい。こんな言い方も良くないとは思うけれど、震災や原発事故のフィルターがかかる前の、和合亮一という詩人を知りたい。