交通量の少ない早朝5時に道の駅「みやま公園」を下津井港に向けて出発しました。

途中、昨日行きそびれた児島港にある旧野崎浜灯明堂に立ち寄りました。

塩釜明神が隣接しています。

6時過ぎの風景です。

下津井港

下津井は岡山藩の外港として栄え、岡山県の町並み保存地区に指定されている美しい所です。

下津井魚港の上にかぶさるように瀬戸大橋が架かっています。

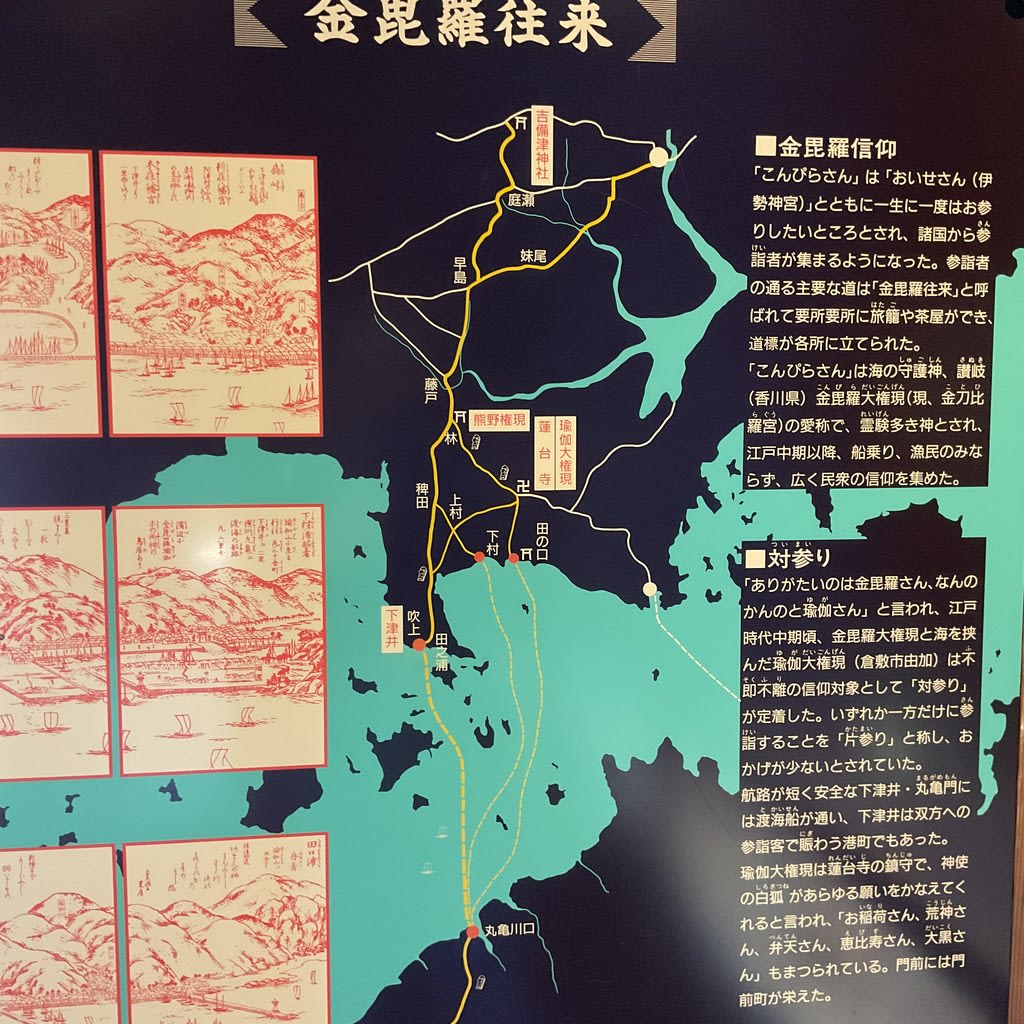

昨日訪問した日比港は、塩積み船と、「ゆが山」詣での渡航船が主流になっていました。ただし、「ゆが山」へは、金毘羅渡海港の丸亀と直接向き合う、下津井(倉敷)の方が表玄関だったようです。

古い町並みとの接点あたりに「ゆか岡山道」の標柱が立てられています。

現地にいくと、標柱は車にぶつけられて舗道にありました。

祇園神社へは、

祇園神社から見た下津井港

港の向こうに瀬戸大橋が見えます。

表玄関参道からも参拝してみました。

道の駅を早朝5時半に出発、牛窓港に向かいました。

小豆島と向き合う牛窓浦は、海運の中心地として幹線航路に面した港として繁栄しました。

天神様に上がる前に、街の東端に岡山藩が設置した高さ5メートルもある木造灯籠堂に行ってみました。

境内に私の好きなブイキャラの花壇がたくさんありました。

境内に私の好きなブイキャラの花壇がたくさんありました。

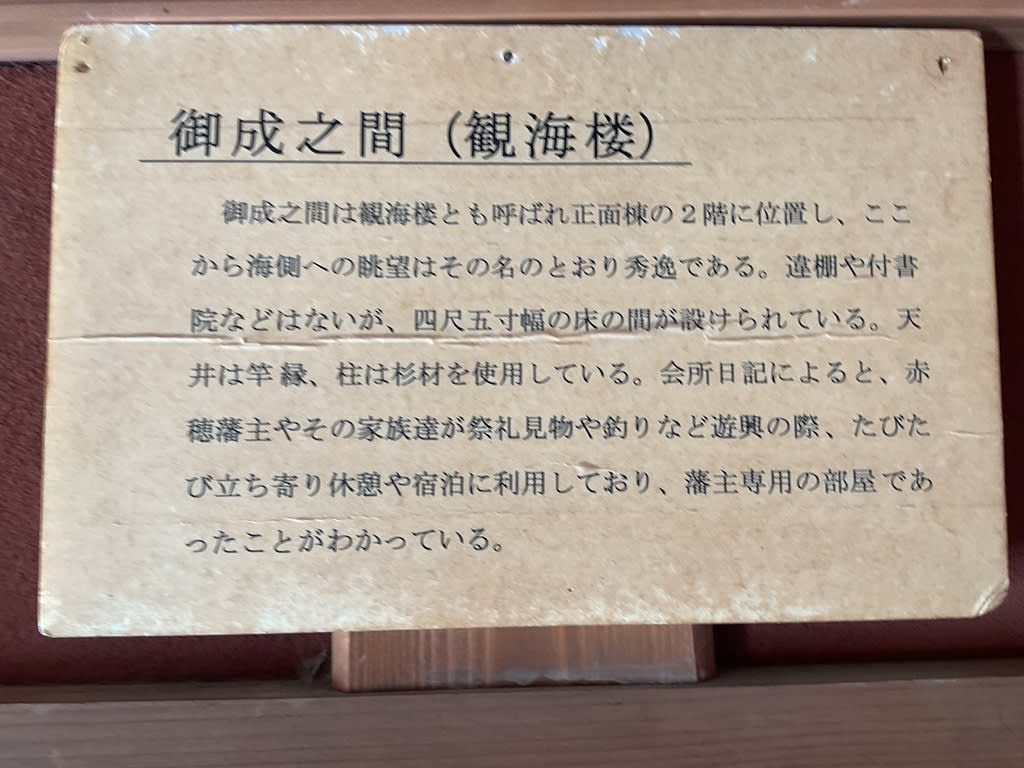

岡山藩が牛窓浦を重視したのは、参勤交代の大名船に加え、幕府の賓客である「朝鮮通信使」も牛窓港に寄港したからです。牛窓に寄った9回の朝鮮通信使のうち、初めの4回の宿舎になりました。

宿舎

本日は坂越と赤穂市歴史博物館を中心に過ごすことになりそうです。

まず坂越を一望できる山頂に登りました。

早朝に神社関係者の方とお話しを交わすことができました。

話題をかいつまんで列挙します。

車の通行量が少ない早朝5時半に三木市から高砂市高砂神社に向かいました。

神社関係者の方から、朝早くからご苦労さまということでパンとドリンクを頂戴しました。感謝!!

神社の近くに工楽松右衛門旧宅があります。

工楽松右衛門のゆかりの地である高砂は加古川河口に位置し、加古川船運と瀬戸内海運の中継基地として繁栄しました。

朝6時から、五色町にある高田屋顕彰館・歴史文化資料館「菜の花ホール」を目指して出発しました。

途中、群家港、江井港方面に立ち寄りました。

【群家港】

ちょうど漁港で立ち話をして人が、ずうずうしく淡路島の様子をお聞きしました。

思い出したものを列挙してみます。

・タマネギは北海度と淡路島が主要産地だが、淡路の南部(北部は米作り)の土地の方が甘味のあるタマネギに適している

・明石海峡大橋、鳴門海峡大橋と二つの橋があるが、淡路は本州と四国の通過地点としての存続になっており企業群も誘致されることもない

・二つの海峡大橋から水が淡路に運搬されるようになり、水利施設は便利になったが、元々ある島内の浄化施設は使われなくなった

・橋の通行料金は、以前は5000円以上だったが、今はETCで1800円、ETCがないと2200円

※日和山めぐりの旅は、軽トラの旅で原則一般道を使用するので使用ETCは不要と思っていましたが、今回の旅で必要だと痛感しました。

・ここ6年くらいの間に、明石海峡大橋側に海上レストラン、キャフェ、オートキャンプ場といった施設が急に増えた。

・こうした施設の大部分は派遣会社で有名なパソナグループのよって作られたものばかり

・コロナ禍の時には、行くところがないの淡路島に多くの人が訪れ、バブル状態になっていた

・こうした店舗がふえても、雇用を生むこともない(そもそも雇用される若者がいない)、地元がうるおうことも活性化にも寄与することはない

・逆にオーバーツーリズムで道路が混雑するなど迷惑していることの方が多い

【高田屋顕彰館・歴史文化資料館「菜の花ホール」】

公園内に嘉兵衛の墓、顕彰碑があります。

嘉兵衛の墓

司馬遼太郎が「江戸時代で最も偉かった人物」と評した高田屋嘉兵衛、

淡路の洲本市五色町の貧しい農家の長男として生まれ、一介の船乗りから一代で「海運王」となった彼は、日露和平の立役者の役割も果たしています。

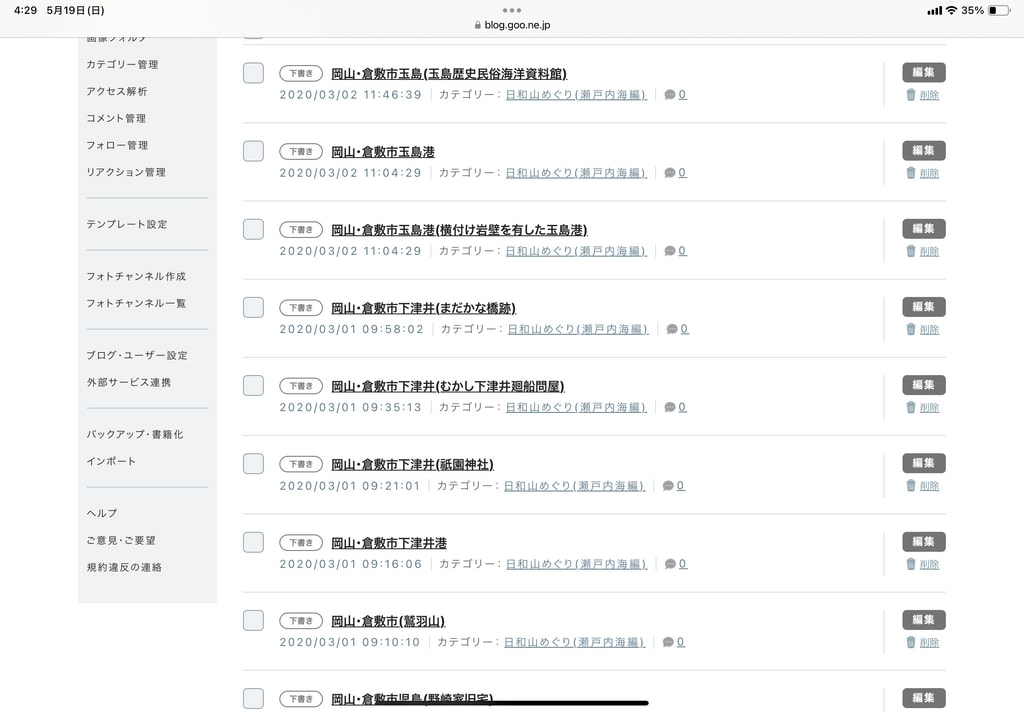

兵庫から広島まで、瀬戸内海の旅(訪問先一覧)先をノートにまとめておきました。

iPadにも訪問先の概要をブログの下書きに入力しました。

主な訪問先を列挙してみます。

【淡路島】

・五色町(都志)→高田屋顕彰館(菜の花ホール)

・一宮町(江井)→廻船問屋と線香の町

・淡路市塩田(淡路ワールドパークONOKORO)→復元船「辰悦丸」

【神戸(兵庫津)】

・メリケンパーク

・神戸海洋博物館

・まちなか倶楽部(高田屋嘉兵衛資料館)

【高砂市】

・高砂神社

・工楽松右衛門旧宅

【たつの市(室津港)】

・たつの市立室津海駅館

・たつの市立室津民俗館

【赤穂市(坂越浦)】

・大避神社

・坂越まち並み館

・旧坂越浦会所

・赤穂市立歴史博物館

【邑久町(尻海)】

・若宮八幡宮

【瀬戸内市(牛窓)】

・海遊文化館

・街角ミュッゼ牛窓文化館

【玉野市(日比)】

・日和山(横山稲荷大明神がある広場)

【倉敷市(下津井)】

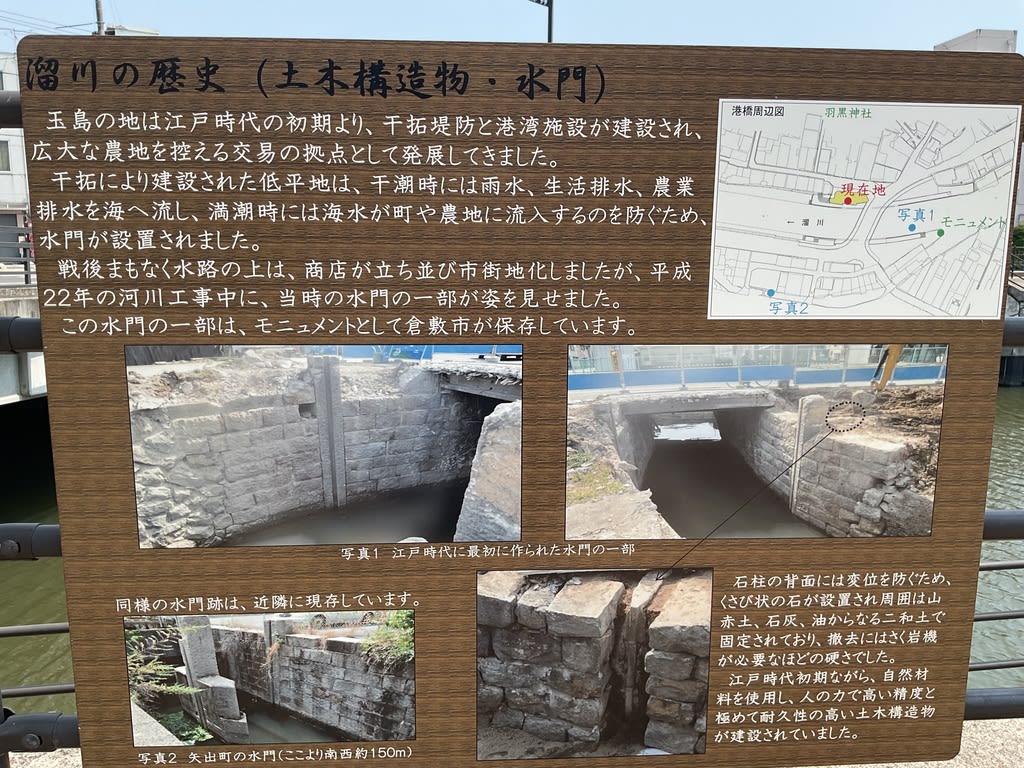

・むかし下津井廻船問屋

・祇園神社

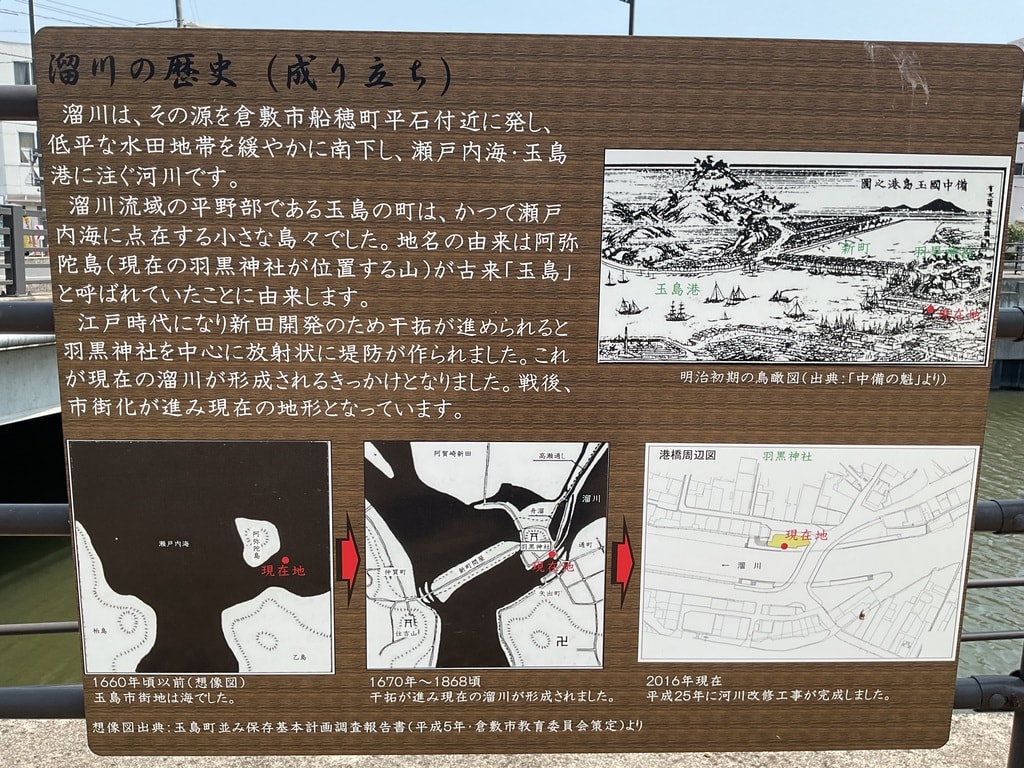

【倉敷市(玉島)】

・玉島歴史民俗海洋資料館

【福山市(鞆の浦)】

・鞆の浦歴史民俗資料館

【尾道市因島】

・因島水軍城

・椋の里ゆうあいランド/民俗資料館

【尾道市瀬戸田町】

・瀬戸田町歴史民俗資料館

【竹原市(忠海)】

・竹原の町並み

・竹鶴酒造

【呉市(御手洗)】

・御手洗の町並み

コロナウィルス騒々で旅のスタートは3月下旬くらいになりそうです。

兵庫から広島までの瀬戸内海沿岸を車でじっくりと走ったことはありません。

楽しみです。