5/7から5/14まで丹後・但馬方面をまわりました。

いつどこをまわったのか、どのような学びがあったのか、旅の余韻にひたる反省を込める意味で、とりとめもないことを書き残しておきます。

5/7

【居組(繋留施設)】

居組は浜坂町にあり、兵庫県の入口、諸寄の手前にあります。

安本恭二さんの本「但馬・廻船史談」にであわなかったら訪問していない小さな漁師町です。

イカ釣り漁師さんとのやりとりの中で「龍神様をはじめとして5つの神仏がそろって航海安全に・・」というがあったのですが、5つの神仏が何か聞きそびれてメモ出来なかったことが悔やまれます。

漁船2500円で不動山のある島周りの繋留施設案内もあるとのこと、やっておけばと後悔しています。

もう一度あの時出会った66歳の漁師さんと再会して今しかもうできない歴史を聞き語りとして残しておきたいと思いました。

【諸寄(日和山)】

二度目の諸寄、竹やぶになる前に日和山に登れてよかったです。

訪れた地域では一人ではなく、何人かの人に同じことを質問して、簡単にあきらめてはいけないことを学びました。

前回最初に訪れたた際には一人の人から「日和山にはもう登れない」と言われていたので簡単にあきらめていました。

【諸寄(為世永神社)】

山口県平生の「松井音三郎」が燈籠を寄進しています。

早速平生町歴史民俗資料館を訪ねてみようと思います。

【今子浦(柴山)とかえる島】

藩港としての柴山よりも 今子浦に多くの北前船が繋留したという今子浦。

居組と同じように隠れた名所でした。

いつか田嶋家の民宿に泊まってみたいと思います。

5/8

【浜安木】

廻船業から大地主になった宮下家があるということで立ち寄った浜安木。

豪邸よりも民家の絵手紙工房を拝見できた方がよかったです。

【竹野(北前館)】

冊子「北前千石船の里」ー但馬・竹野浜ー

が入手できたことが大きな収穫でした。

この冊子から竹野の北前船関連の概略がわかります。

山口県秋穂(花香)も北前船の寄港地で竹野とは塩の取り引きがあったこともわかりました。

秋穂の中に花香という地名が港にありました。

秋穂歴史民俗資料館はまだあるのか、山口市歴史民俗資料館に吸収されているのか気になるところです。

北前館で竹野の塩工房の存在を知ることができたのは大きな収穫でした。

【竹野(鷹野神社)】

鷹野神社にある方角石と日和山(岡見台跡)を見学することが竹野を訪れた一番の目的でした。

【竹野(塩工房「誕生の塩」)】

元JTB、元竹野観光協会会長さんが塩工房を運営されており、先見性に富んだお話が聞けてよかったです。

竹野をこよなく愛されており、光市にも訪れたことがあることにも親しみがわき、またお会いしたいです。

【日和山公園・津居山港日和山】

ここは、新設された日和山トンネル、至る所が日和山の言葉だらけ、日和山一色の観光地でした。

日和山にある常夜燈籠、ホテル金波楼に保管されている方角石も見ることができました。

好天気の中、津居山港にある繋留跡を見るため海岸線を歩くことができました。

【城崎日和山】

東山公園となっていた日和山、何とか津居山港が見渡せました。

JR日和山トンネルも写真におさめることができました。

城崎温泉はこれまでの入った温泉の中で一番よかったように感じました。

5/9

【久美浜(蛭児神社)】

神社の近くの平成20年代に廃校となった湊小学校、室積小学校もこうなるのかと一抹の不安を覚えました。

道路の金網に掲示された平成7年卒業記念作品となる湊歴史マップに地域民の思いが込められているように思いました。

【久美浜(大向展望台)】

小天橋の眺望が何とか保てるよう、ほんの少し伐採された雑木林。

思わず室積のコバルト台地、東ノ庄上にある展望台を思い浮かべました。

日本の国が夢と希望に満ち溢れた昭和30年40年代の頃に出来た観光地、どこも現在の実態は悲惨な状態です。

「町が発展して街並みが古きものを包み込みながらにぎやかに変化するところ」

「町が発展しようがなく古き街並みをそのままに残して観光価値を高めていくところ」

前者は宮津市や舞鶴市の街並み

後者は諸寄、伊根、鷺浦の街並み

室積は前者にも後者にもなれなかった中途半端なところといえるでしょう。

今の室積は、かんぽの宿光と山口大学教育学部附属光小中学校がほんの少し光り輝く街並みといったらいいのでしょうか。

【久美浜(旭港日和山)】

居組と同じように御状米を運搬していた藩港が旭港。

朝日港とも呼んでいたようです。

こうしたこじんまりした昔さながらの港が一番落ち着きます。

日和山にあった朽ちかけてたおれていた標識には、南波さんの本「日和山」から「旭日和山古墳群群(1号から11号)」と記述されていたことが後でわかりました。

【琴引(塩工房「琴引の塩」)】

竹野の塩工房の方から琴引にも塩工房があることを教えてもらいました。

車の運転中、偶然に道路側にある塩工房を出くわすことができました。

竹野とは違った塩造り、琴引の塩を使ったたくさんの商品を知ることができたのは大きな収穫でした。

商品名を少し列挙してみます。

・琴引の塩サイダー

・琴引ゴマ塩

・琴引の塩飴

【伊根(浦嶋神社)】

社務所で「浦島太郎とは・・」の講釈を聞いたことが印象に残っています。

神社に千石船が奉納されていることから、伊根も北前船寄港地だったことを知りました。

【伊根(新井崎神社)】

不老不死の妙薬の求めた秦の始皇帝にまつわる徐福伝説をはじめて学びました。

浦嶋神社と新井崎神社にある社殿前の御神灯は「大坂 橘屋」の寄進であることは後で知りました。

【伊根(船屋)】

1階に船を格納するたくさんの「船屋」の町並みを海(遊覧船)と陸路(車窓)の両方から見ることができたことで大きな収穫でした。

伊根の道の駅での車中泊、高台からの最高の眺望で一夜を過ごすことができました。

5/10

【元伊勢籠(この)神社】

通りすがりの神社でしたが、「伊勢神宮に祀られる天照大神、豊受大神がこの地から伊勢に移されたいう故事から元伊勢と呼ばれる古社」ということがわかりビックリ!

資料館開館までの時間調整でしたが、参拝できてラッキーでした。

【京都府立丹後郷土資料館】

資料課(歴史担当)技師 稲穂将士さんに知り合えたことが大きな収穫でした。

北前船関連の聞き語りができるのは今が最後のチャンスという稲穂さんの一言、日和山めぐりの新たな意味付け・価値付けをすることができました。

「昔北前船に乗っていたおじいちゃんが・・・・・って話していた。」と話された居組で会った66歳の漁師さん、まさに今だから今しか聞けないお話でしょう。

【岩滝町(知遊館) 】

宮津市由良の金比羅神社に奉納された「永徳丸板図(設計図)」からの復元模型があるということで来館しました。

同じ永徳丸復元模型は由良の北前船資料館にも展示されていました。

由良の方が10年遅れで製作されたようです。

【天橋立(知恵の輪燈籠) 】

天橋立運河のわきに立つ「知恵の輪燈籠」拝見しただけで満足しています。

【天橋立(眺望と松原)】

62歳にしてやっと宮島・松島と日本三景を制覇しました。

さすがに三景、平日でも多くの人でにぎわっていました。

【宮津(日和ヶ丘)】

南波さんの本「日和山」によると、旧宮津高等女学校の校歌に日和ヶ丘と歌われていたとのこと。

宮津中学校グランドから小山を望むだけですが、これまで日和ヶ丘を見るために何人の人がここを訪れたのだろうかと思いをはせました。

【宮津(三上家邸宅)】

日和ヶ丘のすぐ下側が昔の海商通り、三上家邸宅の存在が際立っていました。

拝観しながら伝統文化の維持管理にご苦労があるのではとも感じました。

【宮津(和貴宮神社)】

かつてはここまでが海だったことを示す「水越岩 」があることで参拝、宮津市役所の近くにあり、車で神社に入るのに苦労しました。

【由良(如意寺・由良神社)】

人口わずか300人あまりの町にとても大きな燈籠がある由良神社を参拝してしてビックリ!

由良地区に多くの船主がいたことがうなずけます。

翌日、由良の戸(北前船資料館)開館までの時間調整で訪れて地域の人とお話しできてよかったです。

時間に余裕のある高齢者は多いので「はるばる山口県からきたのですが、」と前置きしながら積極的に地域の中にもぐり込んでいった方がよいと思いました。

【由良海岸(汐汲み浜・安寿姫塚)】

小学校も平成23年に廃校となり由良の歴史が伝承されずに風化消滅していくことが懸念されるが、安寿と厨子王の里にふれることができてよかったです。

5/11

【由良(山椒太夫屋敷跡と安寿の里もみじ公園)】

山椒太夫屋敷跡の近くで生まれ育った、あたりは民家もない由良川沿いで史跡周辺の手入れをされている人に早朝出会えたことは本当にラッキーでした。

早朝に道路沿いのゴミ拾いをされているこの人に出会わなければ、山椒と三庄の違いに気づかなかったし、最近出来た由良の戸(千軒長屋の館)も行くことはありませんでした。

資料館開館前に地域、神社めぐりをした方がいいなと思いました。

【由良(由良の戸 「千軒長屋の館」) 】

こんな館が室積にもあればと思いました。

室積にも塩湯が以前は新開にある東部憩いの家にありました。

ちょっとした軽食喫茶、野菜売場に加えて、地域の宝である北前船資料館が併設されています。

JA建屋が再利用されています。

由来地域民の思い願いが込められた建屋が、由良の戸「千軒長屋の館」でした。

さすがに北前船づけだったので、残り時間は著名な場所を訪ねながら山口までの帰路につきました。

【赤レンガ博物館】

【舞鶴市引き揚げ記念館】

5/12

【竹田城】

【生野銀山】

5/13

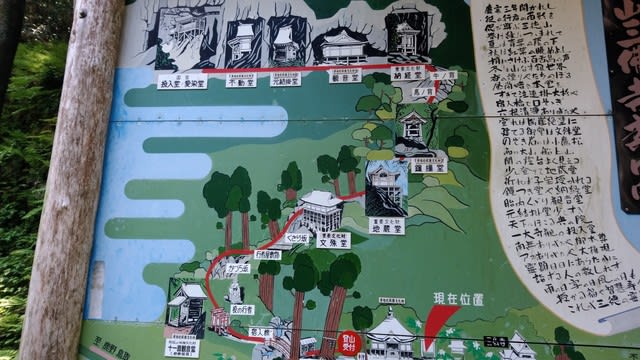

【三徳山三佛寺投入堂】

【三朝温泉】

【和鋼博物館】

5/14

朝5時半帰宅

※今回の旅の反省点

夕方から朝にかけてブログ作成に追われがちである。

一番印象に残った場面を新聞記事のトップ記事の見出し写真のようにコンパクトにまとめたい。

有意義な旅のためには事前学習が大切、最優先して行く場所の見落としがないようにしたい。

訪問先、ブログ、食事づくりなど行く場所と時間に振り回されず、余裕のあるゆったりとした旅を心がけたい。

歴史民俗資料館などの訪問先は前日までに連絡しておき、学芸員からの説明を受けるようにしたい。

資料館開館前に早朝朝駆けで神社参拝、地域の人・モノ・コトにふれておきたい。

北前船が現在に残したモノは何か、という視点から地域めぐり、地元民とのかかわりに心がけたい。

くれぐれも交通安全には二重三重の注意を払い、車運転開始前のルーチンワークも忘れないようにしたい。

※今回の収穫

竹野の由良で北前船関連の冊子を入手することができた。

一つは但馬・竹野の北前船のことが詳しく記されている。

平成7年に発行されたもの。

もう一つは、日本遺産に認定された北前船寄港地38が紹介されたもの。

これは最新のもので近年北前船寄港地がクローズアップされている。

こうした寄港地をすべて立ち寄ると日和山めぐりも長い旅になりそうです。

当初は日和山と方角石を見歩く旅を想定していただけに、どこまで取り込み、行き先を精選・厳選していけばよいか悩ましいところです。

そうした旅の方向性を見つめる時期に入りました。