どもー、風邪ひいて、身も心も荒んでおります。

ご安全に・・・

ソニーの古のD/Aコンバータを修理して、あれや、これやで謎の山師チュー

ニングを行っていました。

外観がきれいですので、見栄えが映えます。

読み出しはCDR630で行っておりましたが、そういえば・・・

強烈なトランスポートがあると、記憶の奥底から滲んできました。

CLD939!! これだ・・、CDも元気に読みこんで、いい感じじゃんと

悦に入るが、読まないCDが現れてきた・・・ 来たー ピックアップの

限界です。調整しても、だめです。

嫌気が差してきたので、分解して、SAA7350(ビットストリーム)のD/Aコン

バータへ変更しようと、思いつく・・・(貧乏性が災いする)

L、R独立して、SAA7350が使われている。これは、面白いと思った。

他の方もCLD737で同様なことを行われているみたいだ。

(ウ○キでは、DAC7と書いてあったが・・違うと思いますよ。

SAA7350とTDA1547と思いますが、CLD939にはTDA1547は、

見当たりません。思わず、過去の自分の履歴見直しちゃった・・・

CLD939です。もしかして、外れひいいた?この記事書いてるとき

には、もうすでにパネルやバックパネルは捨てています。)

私もやっちゃおぅ!!(気軽にチャレンジ)

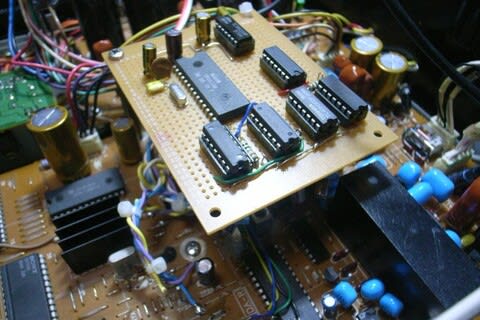

D/Aコンバータのオーディオ系基板は独立しております。

ウラ面はこんな感じです。電源のコンデンサ

は、いつものゴールドとブラックで構成。

SAA7350GPは結構熱くなるので、

ヒートシンクを貼り付けた。

左側の配線がDAIからの信号線。

その基板には、デコーダ(CXD2500BQ)、オーバーサンプリング

(PD0116A)かな? D/Aコンバータ(SAA7350GP)、バッファー

(NJM5532+FET)出力で送り出す。

写真貼り付けようと見てみると、分解前の物は無いことに

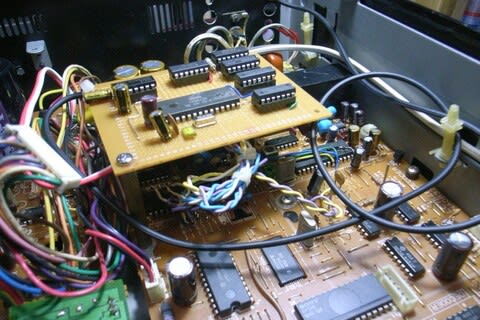

気づいた。すでにアルミの底版に取り付けています。

シールド線のものはデジタル系の電源に使用されています。

奥はアナログオーディオ系カットコアトランス

手前はデジタル系のEIトランス

LDがメイン(映像系)ですので、いろんなノイズ対策を施して、オーディオ

系のレベルを引き上げている。

CLD919(BBの20ビットだったかな)のときもそうだが、

オーディオ系は独立した電源をちゃんと用意している。(力が入っている)

CLD939には、オーディオのアナログ系のトランスはカットコアで

その他のものとは別となっています。デジタル系にしても当然、あの巨大な

LDを回すために強力な電源が用意されています。

手前のトランジスタは本来、基板に倒れた

状態で基板に放熱を行うように寝ていたが

意外にトランジスタに黒いすすがついていたので

熱くなると思ったので、ヒートシンクを貼り付けた。

3ケあるうちの両脇はヒートシンクに貼り付けたが

真ん中の1ケは、そのまま寝かしたままです。

基板には銅箔のベタパターンになっていて、放熱

に対して対処していました。

今回は、アルミ鋳物のベースとデジタル、アナログ系の電源回路基板と

D/Aコンバータのオーディオ系基板をそのまま利用します。

その他のものは、すべて破棄しました。

そこで注意することは、CDを読み込ますための回路基板とオーディオ系の

ミュート解除を制御する信号系の確認を行いながら単独で動作させる事、

電源系を活かしながら必要なコネクタ付きケーブルも再利用するので、

カットアンドトライしながら探りました。

アナログ系のオーディオ基板の電源

通常のデジタル系とは別で最短で電力供給

は贅沢です。

とにかく、ビデオ系の高周波がオーディオ系に悪さしないように、注意深く

設計されているのでこれを利用しない手はありません。

オーディオ系アナログ電源のトランスから整流ダイオードへ渡すのに

シールド線を採用している。かなりの拘りを感じます。

だから、LD見てもきれいな音だなーと思っていた。

電源基板、オーディオ系の主要なコンデンサはすべて今どきのものに置き換え

ました。また、オーディオのデジタル処理系の電源はシリーズレギュレータ

7805、7905で両電源仕様になっていますが、元電圧がディスクリート

回路からオペアンプ用の±14Vから生成するのでそのドロップ分が熱として放射されます。

この力量すごいです。 すでにコンデンサは

交換済みです。LR独立でシンメトリカルで

かっこいいです。

上側にコ型の放熱シルードケース。

7805,7905の放熱器の上面の形状はシールド

ケースに接触させて放熱を促す。

そのため、7805,7905はものすごく熱を持ちます。

それを放射するために銅材(かな?)の放熱器を付けられていますが、

ただでも大きな筐体で所狭しと配置され、放熱に対する空間が稼げないので

鉄材の銅めっきのコの字型プレートへ熱を導いて放熱させる事に尽力されて

います。それと同時にそのプレートの下面には30cmのLDが高速回転

していますので振動対策としても有効に働いていると思われます。

さて? CDの信号を送り込むためにはDAIが必要となってくる。

PD0052を用いて、オーバーサンプリングへ送り込もうとして、以前の

買い置きでがあったと思っていたが、見つからず・・・・

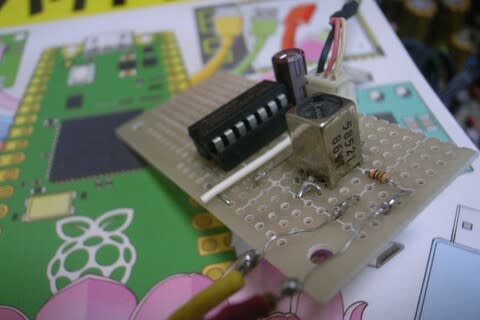

もしかすると、CS8412が使えるかもと、TDA1541A用の中華の

DAIが残っていたので、検討してみた。

この白いボードを3年位放置していた。

ちなみにディップスイッチは上記の設定で

信号を受け付けます。

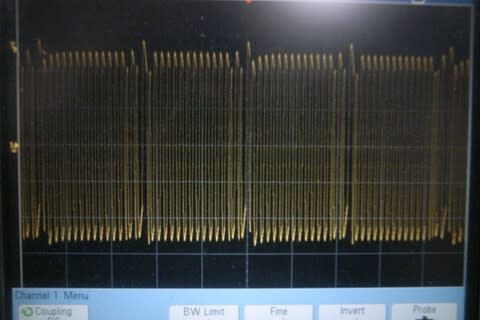

PD0116AのDATA,BCLK,LRCK,XTI(16.9344MHz 384fs)入力につなぐ

ことにした。以前はそこのところに共立のPLLクロックをつないでいたが

DAS-702ESに使用したので元のクリスタル仕様に戻した。

いずれは共立のクロックに戻したい。(いまは、共立に在庫がないので

いづれ購入しよう)

中華のDAIはTDA1541を駆動しようと一番最初に購入したもので、

アリババで難儀した。いざ使おうとしたが、説明書がないことや信号線の

呼び名がバラバラで混乱していた時期なので使用を中止していた。

今改めて、確認すると相変わらず回路図はないが、実態図で信号の入力や

機能説明がしてあるページがあったので、それを元にして配線したら・・・

動いたよ。(良かった)何しろ、コアキシャルで入力するときは、トランス

を通して受け渡すように用意されていたので、それを利用した。

CXD2500から接続されている箇所を確認しながら、抵抗を通して

信号をPD0116へ受け渡した。

動いたのは良かったが、PD0116の電源強化をしているときに、

間違えてプラスマイナスの極性を間違えて接続したものだから、あれ?

今さっきまで、DAIの信号入力のインジケータの赤や緑が点灯しない?

あれ? ん? ちょっと、半導体の焼ける匂いが少しした・・・

ようやく、その異常に気づいて、テスターで電圧測る。(遅いよね、ちゃんと

確認しましょうね)この電源系は電源基板でディスクリートで組まれている。

回路図で確認して、テスターでトランジスタを確認すると?

ありゃ?電圧が確認できないトランジスタを発見。

おやぁ、やっちゃたよ、しかも、小さなモールドの2SA933これ持ってないよ

と諦めたが、そういえばこのトランジスタは映像系の基板にも多用されている

ので、部品取り用に回した基板から移植した。

一番イヤなのが、過電圧、異常ショートなどの故障時回避のためにヒューズ

抵抗などがたくさん使用されている。これらが切れると探し出すのが、

嫌になる。今回は電源部の特定のところだとわかったので良かったです。

中華半導体テスタで確認するとダイオードになっていました。

その他のところには影響はないものと思われます。

電源を投入すると、各基板の正常動作信号を受けて、主電源が入る仕様に

なっています。電源基板とオーディオ基板だけつないでも、電源すら入り

ません。(そりゃそうだよね、構成されている基板類がおかしかったら、

動かないようにする。フェールセーフですよね)

映像系やディスク回転系、表示や操作なども一切、基板がありませんから。

回路図で探りながら、カットアンドトライです。

2〜3箇所くらい、ジャンパー線で所要のレベルを与えて騙した。

結構、大変だったのは、アルミ鋳造された底板ベースに基板を取り付ける

のが、大変だ。楽だったのは、唯一、トランス類がすでに設置してあるところ

それ以外は基本、サブシャーシに基板類が取り付けてあったので、底板には

基板は取り付けようとすると、大変です。

まず、平面がない・・・アルミ鋳造品なのでリブが走っている。

よって、平面のところは見つけにくいし、基板も30cmくらい平気で長く、

30mmくらいのスペーサーで要所要所を浮かして固定した。

全貌はこれです。贅沢ですね。

そのこともあり、基板のウラ面に空間が生まれているので、コンデンサを

気にせず取り付けることができた。(同じものがないし、電圧、容量を

満足させるためには、大きさは選べない、結構、かさばる)

そこで、悩みごとが・・・ そう!!基板が2枚しか無いのだから、そのまま

の筐体を使用しては意味がありませんし、ベースはそのまま活かすのだから、

側面と天板を拵えなければなりません。

今大好きな、板材がアリます。それは、CDR630で使用した集合材です。

組み合わせの色合いがいいので、近所のホームセンターへ・・・

えぇーとぉ? 幅が45cmで90cmアレばいいなァ?

接着が弱かったので、切断時に剥がれた。

割れ目にちょっと接着剤を塗った。

ほとんど入っていないが・・・

30cm、40cm ん? 45cmがない・・・しょうがないから、40cm幅

でいいかと、決める。ホームセンターのカットサービスで切ってもらった。

他の買い物をして、受け取ろうと行ってみると・・・

6cm✕40cmの板が切っている最中に割れてしまったらしい。

合板で、ないので特定の方向に割れやすい。(まあ、割れやすい方向がある)

40cm✕43cmの天板もそれと同じ箇所で集合材の接着不良箇所があった。

そりゃ割れるは・・・ 偶にあるんですよね、集合材の場合。

性がなく、組み立てたが、当初の計画から店で変更したので、帳尻を合わ

せる。割れた板をフロントパネルに持ってきて割れているところをそのまま

活かしてDAIのインジケータの点灯が漏れるようにした。

わあ、幽霊写真になってしまった。

暗めにしてやったら、露光時間が長く

ブレブレです。これが割れてしまった箇所。

それにしてもGRⅡノイズが少ない。

音の方は、非常に伸びやかで、音場感があります。低域は軽めですが、

輪郭ははっきりしており、バランスとして申し分ありません。

一番下が今回のCLD939D/Aコンバータとなります。

割れ目が見えます。

真ん中はDVP-S7000はDAS-702ESとTDA1540(CD34)

のD/Aコンバータへコアキシャルで接続。

信号切り替えはDAS-702ESの入力で切り替え

している。この機種はチャンネルごとに出力も

用意されているので切り替えることができます。

結構、凝った切り替え回路となっております。

あいも変わらず、CDバッファーを利用しています。

これを通すことで非常に濃厚な表現となります。

(好きな表現です)ビットストリームの良さが出ています。

CDR630も面白いですが、このSAA7350GPの音も良いです。

今では、CDR630のコアキシャル出力でCLD939のD/Aコンバータ

で楽しんでおります。

皆さん、それではご安全に・・・

おまけに余った板材でE2dシングルアンプのフロントに取り付けて

電源トランス側に重量が寄るので木の取っ手を付けました。

シルバーのアルミよりはいい感じです。

縦に割れやすいのでウラ面に以前のフロントのアルミ板を接着剤で

貼り付けています。