なんにもない、なんにもない、全くなんにもない・・・・

このフレーズ判る人は50代以上でしょうね。 ほんとに、仕事に疲れた。

そんな心境なるまで・・・・。ヤッてられない。

適度に気分転換を持ちましょう!! ご安全にね。

と言っても、家に帰りゃ、CD1aはどうも悪化の一歩を辿る・・・ 遂に終わりが来てし

まった。アイパターンは出てくれるのだが、1本ラインが足らない・・・ラインの鮮明度が

上がらず、モヤ付きが治らない。やっぱりだめか・・・ なぜか?フトラッキングの

オフセットがマイナス側に持ってゆかれる。トランジスタも あっちいちい で改善

しない。 オペアンプもJRCブランド大量購入、4558、4560結構な数使っている。

トラッキング系のオペアンプも異常に熱くなる。 音とび、永遠リピートと曲間がうまく

動作しない。 悪化の一途を辿る。

もういい・・・、OPH−31も少し分解したが、ホコリもなく、レーザーか?フォトダイオード

が逝かれてしまった?電流もそんなに悪い値ではないが、この初期のピックアップは

いろんな癖があってランク分けされている。それも混乱の元でもある。

遡ること、5年前くらいか? CD34のノンオーバーサンプリング、D/Aコンバータ化で

情報を集めている時に、とあるページに目が止まる。

CDP−701ESのD/Aコンバータ化(高速化事業部 殿、ベータま師匠 殿)に

憧れていた。

その時はTDA1541系だったのですが、DAIがどういうもので、ノンオーバーサンプリ

ングの概要だけでも勉強したかったので、何度も読んだね。

そんなこんなで、CD1aを入手した時も、いずれはピックアップ死んで、D/Aコンバータ

にするかと思っていた。

その時が来た。 さあ大変だ。高速化事業部殿のおっしゃるとおり、個人が楽しむ

ベースでそれを見ず知らずの人が売り出すのは、如何なものかと思う。

ソレが元で、回路図の公開はせずとの判断。 正しいと思うが、そこは頭のない私

にとっては、とっつきにくい面もあった。

すでに選択肢がない状態なので、今回、チャレンジしてみた。(足掛け1ヶ月悩む)

と同時に、ソフト的にマイコンに書き込んで対処するものもつい最近気づいて、

やろうとしたが、ハイテクなものはだめなので諦めた。

(賢い人はすぐに頭角を現す。順応性が良いのね、あたしゃだめね)

しかし、何分、古いDACにあうDAIをどれにするか? 問題だ。

そうこう考えていると、ビクターのアンプにそう言えば・・・YM3623Bがあったことを

思い出した。

おもしろいアンプだったが、制御用ICの不具合でどうも調子が良くなく

てこずった(かなり部品が燃えたね、ガツンとした音で爽やかでした)が特定の動作

モードで動作させていた。(いいんだよAB級で動作してても、A級は熱いぞー)

あのアンプはパワーアンプにボリューム直結のイメージがある。

もういい・・・、壊してしまえ・・・。

このサービスマニュアルを見ていると、同軸受け入れ回路が面白いので、そのまま

移植した。

知らない部品を初めて使うのはもう大変です。あとは前からそうだが、信号名の

呼称に悩む。YM3623Bの仕様書を見ながら、信号名と呼称を探るが、わからない。

そもそも、CD1aのサービスマニュアル、ネットにあるが、怪しいサイトに繋がりそう

なので、諦めて、有料のサイトからCD1のサービスマニュアルを購入した。

久々にPayPal使ったが、近頃はセキュリティが強化されているようだ。(多分安心)

見てびっくり、回路構成が全く違う。そりゃそうだが、D/Aコンバータなどの使用部品

は似通っているので、良い手がかりとなる。

しかし、CX890、CX20017の情報も断片的。

CX20152なら、データシートがある。これがよい情報源となる。

ほぼ、同じような構成の兄弟だが、CD1ではCX890が使用され、信号系統も

ツェナーダイオードとプルダウン抵抗で構成され非常にややこしい。

CDP−701ESもそうである。CX20017がCD1aに使用されているので悩みごとが

増える。(701ESは前期:CX890 後期:CX20017が使用されている、

サプリメントも良い情報源となる。)

いったどうなってるねん? そこでその石の4番ピンが鍵を握る。(CD1aは最初から

4番ピンが使用されている、高速化事業部さんの記事がなければ意味不明でした)

YM3623Bの素性がわからないので、CX20152を動作させてみた。

そのテストでオーレックスのミニコンポ用CDプレイヤーを実験台とした。

そこで、信号線のクロックやパルスの周波数と信号名の呼称を限定させていった。

何分、学がないものですから、簡単なことにすぐ躓く、YM3623Bでは、

BCO:2.8MHz(64fs これが曲者 ビットクロックアウトかなー)

L/R:(fs:44.1KHz ラッチシグナルだってLchがLOW, RchがHIGH)

WC:(2fs:88.2KHz ワードクロック) となる。

高速化事業部さんのDAI(TC9245)では、BCOが32fsなので、BCOのパルス数

とL/Rのパルス長が8パルス遅らせれば良いと書かれているが、どうにも?

帳尻が合わない。(ああ、オシロでパルス数、数えたさ) 64と32の違いに気がつく

のに数日必要だった。

結果、64だから、16パルス遅らせる事に気づく。そうすると、オシロで見ても、

74HC164の遅延波形が得られた。(ああ、コレも数えたさ)ハッキリ言って、HC164

は使ったことがなく、これも、あーでもない、こーでもないと、ロジックの教本見ながら、

動作を確認する。

CD1のサービスマニュアルにその一部が載っているが当初、それを模倣したが、

上手く行かず、静寂だった・・・・。(何も足さない、何も引かない・・・⇒わからない!?)

あのまま、進んでいると、上手く行かないな・・・・

YM3623Bの仕様書読んでると、28ピンにデジタル信号を入力と書いてあったので

ダイレクトに接続すると、異常な信号の嵐だった・・・・

もしかすると、74HCU04で波形整形で整えて入力するのかな〜ぁ?

ビンゴでした。変なところにYMを基板に置いちゃったから、HUC04の置き場所に

苦労する。サンハヤトのICB-93だったからまだいいが・・・

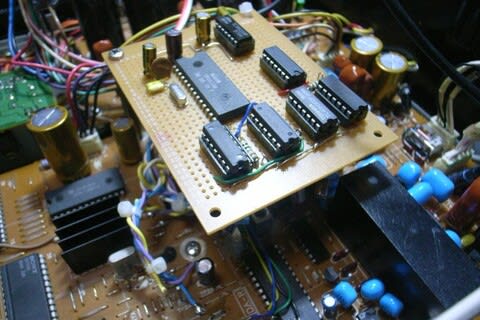

右奥がHCU04、その下がHC74

手前から 遅延のHC164 2ケ シンプルにNORとNANDを追加

うらは、汚いよ、行きあたりばったりだったからね。

オシロで波形確認して、なるべくリンキングを押さえた。(実際には回路が

受けるので、どんな波形か不明だが)

CD1は、CX890だしね入力信号系をマイナス側へプルダウンさせ、ツェナーダイ

オードを使用している。

CD1aのCX20017への信号配線を開放していった。

このときは、右から2番めの切断に気づかなかった・・・

ちなみにレギュレータ7905は基板の裏で裏板へ放熱するように変更してます。

この配線にたどり着くには、かなり、遠回りした。

その時はCDP−701ESの回路図が良いお手本となった。また、サービスマニュアルの

CX890⇒CX20017の変更マニュアルや高速化事業部さんのあの解説も方向性

を示してくれた。

に、しても16パルス遅延の次にAPTR,APTLの信号をどう作り出すか?

これも4日悩んだ。これもお言葉どおりに作り出した。NOR,NANDゲートを

用いて作り出す。40H002と74HC00で対応した。手持ちになかったねん02がね。

それにしても、10:1プローブを使用しているせいか、オーバーシュートでノイズが

乗り放題。手元にあった180Ωを信号ラインに直列に入れて、ダンピング抵抗と

した。1Wのデカい抵抗しか無く、性がなく使用する。

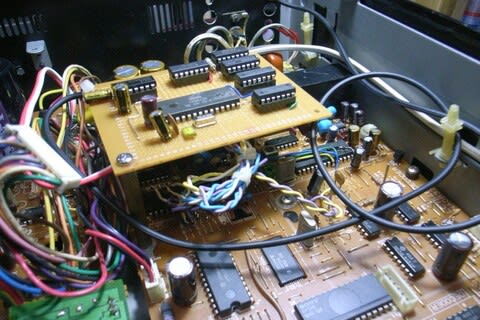

継ぎ接ぎ回路基板となったが、どうにか動作するようになった。

半信半疑であるが、CD1aの2つのCX20017へCDP−701ESの信号順に回路で

生成した信号を順番に配線を行う。

基板裏に追加回路付けられないので、表側で対応図る。

右のCX−20017のグランドラインは苦肉の策です。

右左の共通信号線はこの状態で引き回し、ピンへ直接はんだ付け。

コレでも頑張りました。無秩序に回路規模が広がります。

カオス状態ですが、とりあえず、セオリーに基づいて配線しました。

(ほんとか? まあ、いいじゃないですか・・・)

サンプリングホールド回路への4053のスイッチング回路は同相で制御しており、

チャンネルごとに動作が異なるのであろう。そこまで見ていない。

ステレオ感があればいいじゃねーの?(半分投げやりです)

これは、お言葉どおり、74HC74で構成した、反転Q出力のみで配線した。

ディエンファシスはCD1aの場合、デジタル側基板(上面基板)から送られていること

がオペアンプの回路側から、回路概要を掴んで、信号を追ってみた。

CD1ではオペアンプの帰還部の高抵抗をリレーでオープンかショートさせることで

動作させている。 CD1aではトランジスタで制御させている。

CD1aの電源管理はデジタル系とアナログ系で電位レベルが異なるので、要注意。

デジタル系は少し浮いているのでは?(分離させている、どこかで繋がなきゃいけない

が、チョット注意が必要と思った。デジタルグランドからアナログ見ると、電位が異

なる。私の思い込みかもしれない。)

このトランジスタ回路もあれこれ、手が入れられている。

CD1である、ディエンファシスのリレーがない。2SA1015と2SC1815

で高抵抗を切り替えている。 リレー置く場所がなかったのかな?

今は、オープン状態で使用している。(ディエンファシス オン状態かな)

ミュートもCD1aでは、電源投入されると2秒後に解除となる。上のデジタル基板が

無くても、問題ないみたいだ。(電源系回路から信号貰っているのかな)

松下の12Vリレーは密閉型でないので、オムロンの有極性リレー237Pへ交換

した。 コイルの極性が逆で筐体が小さいので延長して挿し込むことができた。

ドキドキの通電であるが、はじめはクリスタルイヤフォンでリレーを外しといて、

ダイレクトに聞けるようにした。 なにかチイチキ、鳴っている。

おおこれは、確かに復調されている。他のチャンネルも鳴っている。

ようやく、動作しているようだ。

ここに辿り着くまで、紆余曲折がたくさんあります。

CD1aの場合

・ロジックIC 4ケ 外しましょう。

・デジタル系の+5Vは、供給元でコントロール系とD/Aコンバータ系へ分岐

しますので、パターンカットしてコントローラ(CX7934など)を切り離すと

D/Aコンバータの右チャンネルも大事な4ピンも絶たれます・・・・

およよ、です。D/Aコンバータ近くのジャンパ線も切って、供給元から飛ばします。

⇒これらをしないと、ノイズが乗り始めます。

・BCOの2.8MHzはダンピング抵抗を入れてあげてトゲが残らぬようにした。

グランド線もちゃんとペアで配線してあげましょう。

・ブチブチ、ジャンパ線を切り離していたが、間違えて、サンプルホールドの切り替え

信号も切っていた・・・・ とほほ。

CX7934にヒートシンクが貼り付けてあるが、かなりの熱を放出する。

なおかつ、入出力の信号系もオープンで変な行動しては困るので、

電源の5Vを切り離した。が・・・・ 左チャンネルの4ピンがオープンに

なってしまった。 無茶苦茶、遠回りしてます。

回路図ないので、苦労します。(回路図おこせよな・・・ できない・・・むり)

ミューティングなのでデジタル信号来てからその動作してるのかなと、思ったが、

取越苦労であった。

CX7934にヒートシンク付ける前、上の基板から信号こないからか?

その他のCXファミリーICもかなり熱を持っているので、良くないと

思い、5V切ると、4ピンの電位も絶たれるという、おまけ付き。

いくら、CX7934は動作に関係ないとしても、あのパッケージを

外してしまうと、もう後には引けないので、そのままとした。

その代わり、CMOSとTTLを外した。この組み合わせは制限があるので

ややこしい。なおかつ、CX20017もその片棒をかつぐ・・・

(そういう時代だから性がない)

ここで、念願のトランスを筐体内に戻すことができる。なんたっても、デジタル制御

基板がないんだから、電力も抑えられ、発熱も押さえられるだろう。

筐体の上蓋もキレイに閉じることが出る。

音はどうかって?

そりゃもう、いい音ですよ。プラシーボ効果満点ですからね。

それを除けても、細かい音、音場、ステレオ感、など滑らかでいい感じです。

それにしても、積分型D/Aコンバータは良い音しますね。

TDA1541系と異なりますが、CX20017の方が好きかもしれません。

CX20152もいい音しますよ、オーレックスのもの分解状態だから、解体して

アナログフィルターのみ外して、今までのノンオーバーサンプリング機に

取り付けてみようかね。コレも楽しみです。

当家にはCX20152搭載機はCDP−102(ノンオーバーサンプリングずみ)

CDP−502ES(2倍オーバーサンプリング)ありますが

これらの共通点はやはり、滑らかな音の表現をする傾向があります。

CD1aのピックアップが死んでも、D/Aコンバータ(ヘッドフォン回路はそのまま

利用できます)として音楽をたしむことができます。

デジタル入力は以前開けた、通風孔に取り付けた。

ミューティングリレーは小型なオムロン237内側の4本のピンはそのまま

基板に刺さるので楽です。

是非とも、チャレンジしてみてください。

先人のお言葉どおり、回路は公開いたしません。

間違ってたりしてね・・・・誤動作してたりしてね・・・・(見ても、当てになりません)

とりあえず、キレイなステレオ感あります。

長時間聴いても、片チャンネル消失とか、ノイズが混じるなど、発生していません。

(って事は、していたんです・・・・ 昨日の晩は、悩みの挙げ句、寝てしまえと、

諦めて、日曜の6時半に起きて、あれこれいじって、どうにかオッケイです)

この状態で動作しています。真っ暗です。

と、云うことで、私のページよりも、高速化事業部様のページをご参考ください。

コレで安心して、音楽に浸れます。

台風が来そうなので、ご安全に・・・ オリンピック、大丈夫か? コロナもね。