まあ、計画的に台風は襲ってくる・・・ シルバーウイークは日本全国大変だった。

被災された方に、幸あらんことを祈りつつ。

2週間前に謎の目眩があって、会社で制御不能状態になって、床に倒れそうに

なった。ちょうど、ダンボールの端に座り込めたので、床に倒れなくてよかった。

近所の耳鼻咽喉科に行って、2週間後に診察に来てねって言われて、行ったが、

12番めくらいで1時間半後にようやく診察できることに・・・

そこまでは良かったが、台風15号の影響で天候は不安で、蒸し暑く、待合室は

冷房がかなり効いていた。

長袖のシャツを着ていたが、そこで体が冷えて風邪を引いてしまった。

先生には、症状を維持するには、一に体操、二に薬って言われて、また再発する

とのことで、また、1ヶ月の処方箋を頂いてしまった・・・ 良くなったが、再発が怖い。

制御不能にはもうなりたくない。体操を朝晩引き続き続ける。お昼も、ねって・・・

言われても、会社で寝転がるスペースがない・・・ 体操と薬でここまで来たので

最善を尽くそう・・・・・・。 再発したら最悪だ(あんな状態嫌だ)

まっ、とりあえずは、いつもの愚痴からスタートだ。(みんな、気をつけてね、ご安全に)

歳取ると、新たな健康不安定ワールド突入だ。(イッツぁ、ミラクル!!)

CD34の音って、なんか引き込まれてしまう。今はCDM−1はお釈迦だが、NOS-DAC

として、5年前に変更した。確かに良い音であったが、少し籠もり気味だが、

充実した中音が良いところ・・・・ で放置状態であった。

ふと、したことで、あることを思いつく、TDA1540のセパレート仕様でスチューダ

D820のトランス出力部をCD34NOS-DACにつないでしまえ〜・・・・・

CD34の筐体の元来ある基板設置部分はすでにD/Aコンバータ・出力部があり

その上にはDAI関連の基板が占領している。

D820トランス出力部は結構かさばる大きさである。それで小さな木箱に入れて

電源は別途ケースで運用していた。これが災いして、なかなか使い勝手の悪い

ものになってしまい、放置状態になっていた。

3連休の初日金曜日にDACを分解して入る場所を検討した結果、なんと、CDM−1

のドライブを外して、4箇所のゴムインシュレータのその留め場所がなんとピッタリと

はまり込み、それを利用できることが判明した。後ろは少し延長アングルが必要だが

横方向の位置はそのまま利用できて、ピッタリとはまり込んだ。

これも、イッツァ・ミラクルである。

すでにお気づきであろうか? エンニオ・モリコーネ

の裏にはバッファーアンプが隠れている。

苦肉の策である。以前の記事に載ってます。

ゴムのインシュレータも利用した。誰もやってないのでは・・・・・

(まあ、36年経っているから、誰かはやっているかも・・・・ D820のモニター

回路基板を入れる人はいたかなぁ〜?)

気分的には憧れのスチューダのA730のトランス出力回路とほぼ同じなので、

嬉しくてしょうがない。

しかも、バランスではなく、「かないまる」さん910Ωでターミネイトでアンバランス

変換!! いいじゃないですか。

馬鹿でしょう!! そこまでして、トランス出力にしたい・・・

呆れてしまう。D820の基板の裏側、バランスからアンバランス

へ変換している。

ありあわせの抵抗で構成しているのでほぼ910Ωくらいです。

いい加減でしょ。 いいじゃないそれくらい・・・

それと、このキッカケは、なんと、ついにCD880は天に召されたのでありました。

CDM−1MK2がCDを読み込まなくなって、アレヤコレヤいじっていると、コネクタ

間違えちゃった・・・・ 分解したことある人ならわかるが、ドライブと操作パネル

のコネクタ刺し間違えで、壊しちゃった・・・・ 操作基板との信号受け渡しが

連動せずに制御不能になった。

すでに、TDA1541AS1は外されている。

両面基板だから、外すの大変でした。

壊れるかと思った。

ちなみにコアキシャル出力のデジタルトランスは下中央

74HC74は左上、コアキシャル出力端子は右のやや中央

むちゃくちゃ離れている。回路図見てると一体どこに74HC74

があるのか?探しちゃった。

しかし、やっぱり、TDA1541の音は捨てがたいものが

ある。ハイビット、1ビットとは違う、あの音が欲しくなる。その事もあり、SA-17-S1を

鳴かせるが、どうもハイビットの佇まいがどうも馴染めない。ピックアップには

手こずったがね・・・ これも当家の最高級である。

そこで、そうだ読み取り部にはソニーのXA5ESを復帰させることにした。

XA5ESは、デジタル出力はオプティカルのみである。

XA7ESはオプティカルとコアキシャルもあるみたいだ。 回路図に記載されている。

そこで、おしゃれなデジタルトランスを駆動させて伝送しよう!!(これだ)

いいところにCD880のデジタルトランスがあるではないか・・・・

先にも書いたが、74HC74はここにはない・・・

お気づきであろうか? 74HCT08である。

(↑この言い回し、近頃、ヒットしてます。心霊写真なんかで

よく、言われている。デジタルカメラでも映るのかな?

あるかもね?ほんと?編集はだめね)

そのお手本はXA5ESのコアキシャルの回路である。

デジタルトランスは、お釈迦になったCD880のデジタルトランスである。

CD880はちょっと凝っていて、74HC74で巧妙にスイングしている。(オプティカル

も一緒)、XA5ESは74HCU04の2つのバッファーでトランスを駆動している。

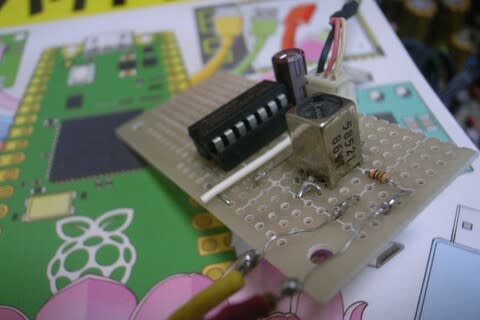

適当な基板でチャカチャカと組み込んだ。

ほーら、外す際に巻線外しちゃった。

そりゃ必死に修理するは・・・・ 反対側も外れちゃった。

それは悪知恵総動員で直します。

アーラ不思議、コアキシャルへ変身です。オプティカルはどうも苦手です。

ちょっと、コンデンサがでかいが手持ちになかったので

容量もちょっとだけおまけです。

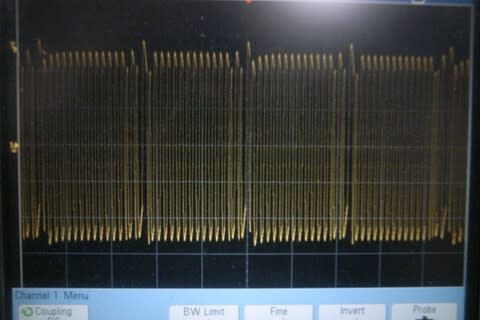

波形は?

無音時はこんな信号が来ていた。

Zoプローブで観測。

曲が始まるとこうなる。

なんか動いてる様子です。

このドライブも非常に貴重なドライブなので、ピックアップが逝かないことを祈ります。

近頃、墓までこのような機械は持ち込めないので、使って楽しむことを推し進めて

います。まだ、いっぱい、替わりのCDプレイヤーはある。使わなきゃこれは損!!

人生楽しもう。 ピックアップ由来の音の個性もあるかもしれないが、D/Aコンバータ

の付近(信号伝送も含めて)や、その出力回路の個性が効いてくる。

XA5ESは、ドライブから直接デジタルアウトが出ている。

よって、コアキシャルが出ている。個人が勝手に

変更しています。(売り出す気はないのでこれでよし)

ちょっとだけ、半丸ヤスリで広げた。

うらは、こんな感じで取り付けてます。

ついでに鬼門であるモータードライブのICは非常に

熱を発するので・・・・

微力ながら、放熱器を取り付けた。

以前、CDP−X555ESXの修復時にエライことになっていた。

過去の記事見てね。もう嫌だ・・・・

久々にXA5ESのアナログ出力を聴く。

確かに私の家では少し低域が太く感じる。そこで、CDバッファーアンプのトレブルを

ちょっと高めに設定してスマートに聴く。

コンデンサ類も交換しまくりで、緑ミューズの劣化とは決別しており、、十分楽しめる。

他のページ(10年以上前の方々)では散々な印象をお持ちのようだ。

うちのシステムでは高域に色気がなく、駄耳なので、そう感じている。

CD34のアナログ系電源は±12Vである。D820の出力回路は±15Vで駆動している。

筐体2つは使いづらいので、どうにか±12Vで活かしたい。

シリーズレギュレータを使用されている。その回路側は47μFあたりの小さなもの。

そこら辺は、取り付ける場所もないので、常識から外れるが、回路基板側で多少

電解コンデンサを多少奢ってみた。

CD34のD/Aコンバータとアナログ出力部の

電源コネクタ付近にコンデンサを奢った。

(プラシーボ効果あり え? なんだって?

真に受けないこと、自己満足です。)

ケーブルが飛んでおりますが、NOS仕様なので

この裏側で・・・・

この 基板でTDA1540を左右独立で信号を

分けています。

ちなみにこの番号で中華を検索

今でも扱っているのでは?

CD34ファンには涙モノです。

使用方法は説明書がないので個人で推測します。

大変だった・・・・

もうお気づきだろうか? CD34その8くらいだろうか?

DAI基板は、これを使っています。

共立さんのものです。

コンデンサをミックスです。

いい加減でしょ、意味ないと思います。 おそらく・・・・

容量は減している。

実はこのコンデンサの間にトロイダルコアが

フィルターとして入っています。

基板をぶった切ろうと思ったが、そんな危険なことやると

寝た子を起こすと悪いこと起きるので、動作しているのであれば

そのままにしておいたほうがよい。ケースに収まったしね。

効果は不明だが、低域の表現は上がったかな?

(プラシーボですね)音量を上げなくても、雰囲気よく鳴ってくれます。

(スピーカと真空管アンプの個性もそのうちですE2d(シーメンスGT管)のシングル

で初段のカソードにばっちりフィードバックかけています。)

TDA1540(14ビット)のNOSでA730のトランス出力回路で音を堪能できます。

(A730のサンプルフォールドやバッファーの音は不明ですが、いいんだろうな・・・)

なお、CD34の出力段の回路構成はそのままです。CD34たる所以なので、そのまま

保持です。 TDA1540のチャージコンデンサはチップのままです。

そこからも、味が滲み出ているのでは?

ただし、オペアンプはJRCの8920(MUSE)だったかな?(安い方)

5532も渋いですが、私はMUSEに夢を託した。ボーカルもホールトーンも

きれいに聞こえて楽しい。

この8920以外に相性いいかも・・・・

低域がスッキリして、音場がスッキリする。(のかな?私見)

にしても、電源回路の基板が飛び出している。

これは、昔からこういう仕様です。

TDA1540 2ケ左右独立、いいじゃない!!

下の4本は4倍オーバーサンプリング時の

配線の残り、 毛が4本?

あいも、変わらず、馬鹿なことばかしやっている。

これで、マランツのSA-17-S1の出番が少なくなる。

兎にも角にも、このCD34(NOS-DAC)の音も

現在でも十分通用する音だと思います。

1ビットよりもこっちのほうが音楽が楽しく感じます。

CDフォーマットをハイビット化しても、なんか?

キレイすぎる感は、いかがなものかと思います。

まあ、駄耳で、しょぼいシステムなのでハイレゾ仕様は

適合しないのでしょう・・・・・

会社のとある先輩から、TDA1540をいじっていると言うと

そんな昔のDACで今頃なんと奥ゆかしいとか言われちゃった。

それはそれでいいのだが・・・・・(私には褒め言葉に聞こえた)

このD820のトランス出力でNOSの高周波対策もかなり

いいところになったので?

これがあるとないとでは、音が違うことは確かである。

タムラの小信号用トランス類でも十分その効果は

確認できると思います。

次の記事には、TDA1541A S1のNOS-DACのアップデートをお送りする予定です。

これにも、笑って、泣ける出来事があります。(ハぁーもう、これだよ・・・・)

それでは、ご安全に・・・・

宇多田ヒカルのBADモードのCD聞きながら、書いていますが、いい感じで

分解能、音場、細かいニュアンスも楽しめています。

おもろい!!捨てたもんじゃない。