去年の6月末と9月末にロンドンのナショナル・シアターで観た「三文オペラ」のNTライヴがついに、日本でも上映されるので、当時書きなぐったものをもとに、今また思いつくままに。

ブレグジット、トランプ、(そして16日にNTライブを東京で観た時点で)グレンフェル・タワー火災と、これほど「今」と呼応してしまう作品の力に圧倒される気持ちなども。

ちなみにNT Liveは9月22日(ていうか今、NTLiveは9月22日だったと、何も見ないで書いた自分がだな)。ヒロインのポリー役のロザリー・クレイグは当時、妊娠8カ月。衣装がああいう感じなのは、だからです。まだおなかが全然目立たなかった6月末の時点では、ピアノの上に乗ったりしてたし、最初に登場する時のマックとのえーと体……位置関係も違ってて、そういう工夫が面白かった。

話が先走った。

1. そもそもは

まず、The Threepenny Operaの成り立ちを雑に。

「threepenny」は、イギリス語では「thrupenny」(スラッペニー)と発音します。別に知らなくてもいい蘊蓄だけど、まあ美術館でいきなり話しかけるのはだめですよそんなの(って、この「美術館で蘊蓄」云々、しばらくすれば元ネタは忘れられちゃうだろうな。覚えておくほどのネタじゃないし。かくして風刺の時代特殊性というのは難儀なもので、なかなか後世に伝わりにくく……って話大げさ過ぎ)。

1728年にジョン・ゲイという人がイタリア・オペラをからかいつつ、当時の政治情勢を皮肉りながら書いた「The Beggar’s Opera(乞食オペラ)」という音楽風刺劇を、1920年にロンドン・リリックハマースミス劇場が再演して当時大評判に。それをエリザベス・ハウプトマンという人が観て、「好き好き!」と言ったかは知らないけど、ドイツ語に訳してブレヒトとヴァイルに「これやろう」と持ちかけて、1928年にものすごい突貫工事で作り上げたのが、「三文オペラ」(芝居小屋の幕を開けなきゃいけないのに、上演する芝居がなかったらしい)。

なので、18世紀前半に当時の英国社会を風刺した話を、1838年のビクトリア女王戴冠式の時期に置き換えて、1920年代ベルリンの世相を風刺したのが、ブレヒトの「三文オペラ」。イギリスの話ながら、台詞と歌詞はドイツ語で、クルト・ヴァイルの音楽は1920年代ドイツそのものなテイストになってるという、時代と国境を疾走するごった煮作品。

かつ、それを2016年のロンドンに逆輸入して(舞台設定はぼんやり20世紀前半か)、ロンドン下町イーストエンドの話をその川向こうで上演したら、「今」の政治状況に対する辛辣な風刺になってしまったというのが、今回の妙味。

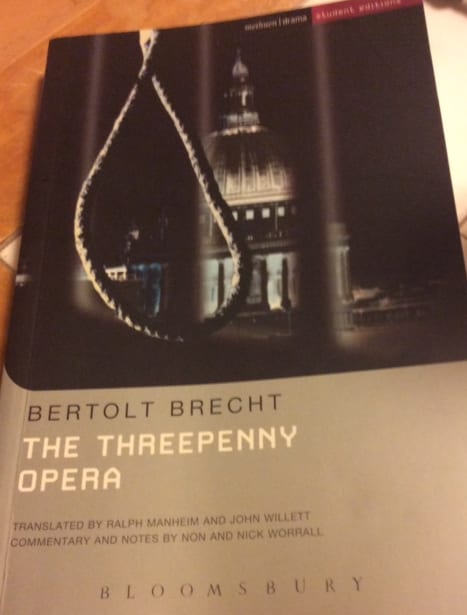

(今回の上演台本は出版されていないので、ブレヒトの戯曲を英語で読むなら、作品解説や上演史の説明が充実しているこれがお勧めです)

「これは道徳など超えてしまった街(=ロンドン)の物語だ」という台詞で始まり、「愛国者」を装う物乞い集団が贅沢なロンドンの金持ちのエスタブリッシュメントをぶちこわしてやろうという展開になる。そんな物語を、ブレグジット国民投票の最中に、ロンドンで上演していたという同時代性。そのライブ感覚の面白さ。

それをたまたま私は、ブレグジット国民投票の直後に観た。なので、客席のイギリスの人たちと一緒になって「道徳を超えた街」という台詞に大きく苦笑しながら拍手した。「絶望する者に使命を与えれば好きなように操れる。連中は国をぶちこわすまで止めない」という台詞と共にイングランドの旗を振る悪党たちに、うひゃあと思いながらまた拍手した。

こういう台詞はブレヒトをそのまま訳したのではなく、今回の上演台本を書いたサイモン・スティーブンズの功績(サイモンは、「夜中の犬に起きた奇妙な出来事」の戯曲や、アンドリュー・スコットの「Sea Wall」の作者)。

サイモンの筆は、ややもするととっちらかりがちなストーリーを、非常にすっきりさせたし、折り重なるテーマをくっきりと浮き彫りにしたと思う。さすがだと思った(本人いわく、新訳版をルーファス・ノリスに依頼されて数年、こんなに大変でこんなに何度も書き直した戯曲は初めてだとか。それが出版できないんだから、ほんと気の毒)。

サイモンの筆のおかげで、主役マクヒースが肥大したエゴの空虚な存在だというのが、非常にはっきりしたし、そのマクヒース相手にヒロインのポリーが何をしようとしたのかも、はっきりした。マクヒースと、マクヒースの戦友で今は警察署長のタイガー・ブラウンの関係も、本当によりはっきりした。

ちなみにマックとタイガー・ブラウンの「特別な関係」は「原作から大きく外れた」と言う人(例えば、下のトークの司会者)もいるけど、私はそうは思わない。1928年にははっきり書けなかったけれどもはっきり示唆してることを(うるむ瞳で見つめ合いながらお互いの頬を撫でたり)、サイモンははっきり顕在化させたのだと思う。ていうか、サイモンはもっと露骨に書いていたのを、稽古でトーンダウンさせたのだとローリーが6月末のトークイベントで言ってた。「サイモンの戯曲ではありがちなことで」と。ところでここで私が「ローリーが言ってた」と書いているのは、たいていこのトークイベントでの発言です(ビデオはQ&Aなどを省いてる)。

ブレヒトが1928年に大急ぎで書き上げた戯曲は、ややもするととっちらかってるし、展開がかなり強引で、構造的にもいろいろ無理がある。「これは現実ではなく舞台なんだ」と客に意識させるための「異化効果」だからなんだよ――で片付けるには、無理があるほど、無理がある。

でも「これは金持ちが着飾って楽しむオペラを、貧乏人がからかいながら自分たちで作ってみた貧乏人のオペラ。現実ではありえない仕掛けがあちこちに唐突に出てくるのは、これが作り事の芝居だから。崇高な愛だ恋だ善だ美だを馬鹿にしてるように見えるのは、これが金持ち社会を風刺してるから」云々という作品の成り立ちは、サイモンの筆と、ルーファス・ノリスの演出、そしてヴィッキー・モーティマーの素晴らしい美術によって、とてもくっきりしたと思う。

2. サイモン・スティーブンズの上演台本すごい

でも、サイモンがブレヒトの戯曲にかなり手を加えたことが原因だろうけど、残念ながらこの上演台本は出版されていない。歌の訳詞は、1950年代にヒットしたブロードウェイ版(ブリッツスタイン版という)よりも、はるかにブレヒトとヴァイルに忠実で、はるかに露骨で猥雑で、はるかに詩的なんだけれども。

露骨で猥雑なのは、特に前半の終盤でマックとジェニーが歌うPimp’s Balladで顕著。この曲は要するにマックがジェニーのヒモでポン引きだった昔のことを、やたら懐かしく歌ってる内容。自分がジェニーの売春稼業で食わせてもらってたことや、「孕んだ子供は死んだから下水に捨てた」なんてひどいことシレッと歌ってる。けれどもこういう性的に「不道徳」な内容が1954年ブロードウェイ版では削られて、曲名も「タンゴ・バラード」と当たり障りないものに。そしてこのブロードウェイ版(ブリッツスタイン版)がヒットしたため、長いことスタンダードになってたし、どの曲もあらかたきれいごとにされてる。一方のサイモンの歌詞はほかにも、shit だfuckだと罵倒語だらけ。

罵倒語だけでなく、音に載せる言葉の使い方も、ブリッツスタイン版に比べるとスティーブンズ版の方が遥かに優れてると私は思う。これはひとつに、音楽監督のデイビッド・シュラブソールとサイモンが一緒になって、なるべくもとのドイツ語の歌詞に近い音の英語を、特に印象的な音には載せるようにしていたからだと(ローリーが言ってた)。固い子音がくるべきところには同じような固い子音を、長母音のところにはなるべく同じような長母音をと。ドイツ語の歌詞と比べてみると、それが本当にとても効果的なのが良く分かって、だからなおのこと言葉が耳に入ってくるので、なおさら話が分かりやすかった。

ちなみに、上記したようにこのスティーブンズ版の上演台本は出版されていない。なのでここで参考にしたり書いたりしてる台詞は、幕間とか終幕後に大急ぎで書き留めたもの。正確じゃない可能性は多いにあり。

でもそうやって記憶をたどって台詞を拾いながら、作品の構造について考えてみた。「三文オペラ」の上演を知ってから戯曲を読んだり、色々な映像や音源バージョンを見たり聞いたりしたけれども、あまりピンと来てなかった作品の構造が、このNTバージョンを繰り返し観ることによって、腑に落ちる感じがしたから。

3. まず主題は

- 'The world is fucked and life is shit' (First Finale)

「世界はズタボロ、人生はクソ」(第一フィナーレ)

- 'No, no, life is never fair!' (First Finale)

「いやいや、人生は絶対に公平なんかじゃない!」(第一フィナーレ)

- 'You can’t have ethics that you can’t afford' (Second Finale)

「金がなきゃ倫理なんてあり得ない」 (第二フィナーレ)

- 'How does a man survive in this damnation, he lives by cheating, choking, grabbing all he can see!'

(Second Finale)

「この地獄の責め苦を人はどうやって生き延びればいい。騙して首を絞めて、目につくものをなんでもつかむしかない!」(第二フィナーレ)

- 'Let’s raise our voice and sing to those still standing

They took their cut and never had to pay

Let’s praise and cheer the wealthy and demanding

Let’s hope they last to live another day' (Third Finale)

「さあみんなで声を上げて、まだ立っている人のために歌おう

取り分をとるだけとって、一銭も払わなかった連中のため

金持ちで強欲な人たちを讃えほめそうやそう

これからも生き続けられるよう願ってあげよう」(第三フィナーレ)

(この終幕の大合唱について、ローリーはトークイベントで「舞台上のみんなが、歯を食いしばって笑うふりをしながら歌う」と説明していた。まさに。これほど威勢良く、これほど辛辣に皮肉に苦々しく歌い上げるオペラの「壮大」なエンディングがあるなんて……と、思い出すだけでゾクゾクする)

4. 物語を動かす縦のプロットは

それはヒロイン、ポリーの自立と力獲得だと私は思う。

私が観たほかのバージョンで、この部分をこれほどはっきり描き出しているのはなかった。

他のバージョンではたとえば、ポリーが前半で歌う「Pirate Jenny」を(名前が同じだからと)ジェニーに歌わせたりしている。でもそうすると、ポリーが実は「Pirate Jenny」で自分がこれからどうするつもりかを歌っているのだという、その意味が分からなくなってしまう(ジェニーが世界に復讐を夢見ている歌——という解釈でも、それはそれで切なくて美しいけれども。このプロダクションではむしろジェニーの切なさは、ブレヒトとヴァイルの「Happy End」という別作品から「Surabaya Johnny」をわざわざ持ってきて表現してる)。

「Pirate Jenny」は自分をゴミのようにひどく扱う男たちに、女が復讐する物語の歌。それをポリーが一番最初に歌うことで、これは(ミュージカルに必ず必要だと言われる)「I want」の歌になる。物語を動かすための。自分は何が欲しいのか、ポリーは物語の冒頭にこれではっきり宣言している。いわば犯行予告だ。しかも結婚したばかりのマクヒース(マック)を前に。

ポリーは続いて「第一フィナーレ」でさらに自分の「I want」を歌い上げる。「私が何より欲しいのは、私が計画したのは、ただひたすら、尊敬されること。それってそんなに妙な要求?」と。マック相手に随所で何度も「私のこと、笑わないで」と強い調子で繰り返しながら。

ポリーはさらに後半、「父親へのあてつけとして」マックと一緒になったと認める。その動機が本当だったとしても、マックのもとへ移動したことで、その会計士としての才能を認められ、マックの財産と犯罪組織を一手に握ることになる。あげくにはマックを追いつめるための情報をそれとなく父親に提供し、マックが自滅していくのを眺めながら、その財産と権力をぜんぶ自分のものにする。

結婚初夜のマックとポリーが歌い上げるセンチメンタルなバラードも、その歌詞は実は「愛は続くかもしれないが、消えるかもしれない」という内容だ。

マックが自分のもとを去るとなっても、ポリーが歌うのは「少しの間は楽しかったけど、もうすっかり終わっちゃった」だ。しかもあっさりと。

そして、ポリーを演じるロージーことロザリー・クレイグの熱唱が本当に素晴らしい「Barbara Song」。これは表向きには、マックの問答無用で強引な求愛にメロメロになってしまった若い娘の恋愛宣言の歌のように聞こえる。かつては何人ものきちんと優しくふるまうけど退屈な紳士の求婚をぜんぶ退けてきたのに、「自分のところにいきなりやってきて、まったく紳士らしくなく何も言わずに私の髪をわしづかんだ」マックには、「ノー」と言うどころじゃなかったと。

「私は肺を破裂させ肩ふるわせ、二人して星の下で叫び」、「川辺にたどり着く間もなく」、「彼がすっかり済む頃には私は死んでしまうかと思った」、「こんな相手にノーと言えるわけがない」と。

でもそれってまるで暴力を愛情と思い込むDV被害者じゃないか……と、最初は違和感を感じていたのだけれど、次第にこれも腑に落ちてきた。そうかこれは、自分を乱暴に扱うひどい男についついのぼせ上がってしまった馬鹿な小娘……のふりをして、自分の自立と権力を手にした賢い女の策略の歌なんじゃないか。そう思ったら、ただロージーの歌がかっこ良すぎるほどかっこいいというだけでなく、なぜポリーがこれを歌うのかの意味がすとんと落ちて、本当にゾクゾクした。

要するにこの作品は、ポリーの物語なんだと思う。

ちなみに訳詞の違いで言うと、このBarbara Songで繰り返される「and all a girl can say is no」「and there’s no reason to say no」が、ブロードウェイ版では「I shall tell him, “Sorry”」「there just wasn’t time for “Sorry”」となってて、すごくダサイ。すさまじくダサイ。なおドイツ語は「ah, da gibt’s überhaupt nur: Nein!」に「ja, da gab’s überhaupt kein Nein!」。

Nein=Noをなぜ「sorry」と訳したのだ、1950年代のブリッツスタインよ。だっせーだせー。でもまあこの違いも、「強い女性」の表現の時代性なのかも。1950年代アメリカの女性観が透けて見えるようで、そういう意味では面白い。

さらにちなみに女性の自立という意味では、1931年版映画の展開が興味深い。というのも戯曲と全く違って、マックとポリーとピーチャムは手を組んで事業をやるようになって、ポリーがその事業のトップになるという、びっくりな結末なので。この映画、ブレヒトは途中で監督と決裂してるので、この結末がブレヒト作なのかゲオルグ・パブスト監督作なのかちょっと分からないんだけど、いずれにしろ、ポリーが成功して勝つ物語だというのは、ここでもかなりはっきりしてる。

もうひとつ、女性の自立という意味では、このプロダクションではミセス・ピーチャムの役割もすごく大きくなっている。

ミセス・ピーチャムもマックとそういう関係だった、「なのにうちのあの娘と!」という嫉妬と怒りを彼女に与えたのはサイモン版で、まさにHell hath no fury like a woman scorned(ふられた女の怒りほど恐ろしい怒りは地獄にもない)ということわざそのものという部分もそうだし。彼女も、自己実現を求めて足掻いていた女性として描かれているので。

ポリーが求めるものを、そのとっくの昔にさらに強く求めて、その「I want」で自分の体内を蝕まれて真っ赤に炎上してしまっているような存在の「母親」。

彼女が、自分を蝕む「私はもっと認められていい、私はもっと恵まれていい」という信念を実現するための物語、彼女が「やりたいようにやる」「力を握る」ための物語でもある。 マックのすべてを奪ってやる、なぜなら「women rule this sorry race(この惨めな人類を支配するのは女なんだから)」と。

5. パパとそっくりの人を好きになった……の?

マクヒースとピーチャムは実は同じだ。

金と権力と暴力に取り付かれている。マックはそれに加えてセックスにも取り付かれているけど、それはピーチャムより若いからで、マックが歳をとったバージョンがピーチャムといえる。

だからこそこの2人は決して共存できず(だから最後のギリギリ前まで会うことなく)、お互いを滅ぼそうとする。

ちなみにローリーは「マックはからっぽな人間で、空っぽを演じるのは難しいんだ」とトークで言っていた。

そして私はローリー演じるマクヒースを観ながら、(特にブレグジット投票はやや遠くなり、米大統領選が迫っていた9月末には)それはもうトランプを連想してしまい、ローリーを観ながらトランプのことを考えてしまうなんて!と歯がみしていた。

おまけに1月の就任式舞踏会では、「マック・ザ・ナイフ」の演奏があった。単にトランプの青春時代のヒット曲というだけの選曲だったんだろうけど、歌詞は「殺人鬼マックが戻ってきたぞ」と数々の犯行内容を羅列するもの。

その歌詞の意味をおそらく考えもせずに、政権移行チームは大統領就任舞踏会で歌う曲として、「マック・ザ・ナイフ」を選んだわけだ。さもありなん。

6. 予算は「三文」 貧乏人の安いオペラもどき

床をモップがけしてた人が主役をやる舞台なんですよ――と、そのツクリゴト感をあからさまに見せるのが、この舞台の基本コンセプト。

1920年代当時、舞台の上に「本物っぽい」装置や美術を置き、「本物」と錯覚させることに腐心し、客もそれに騙されるふりをするのが当時の演劇の文法だったのに、ブレヒトはそこにいきなり「これは作り事なんだよ」と宣言する手法をもちこんだ。その精神を演出のルーファス・ノリスと舞台美術のヴィッキー・モーティマーはそっくり受け継いで、こういうキッチュでかわいい感じに作り上げた。

「マック・ザ・ナイフ」の内容を紙芝居風(というか、イギリスのPunch & Judy風)に見せて、血を表現するのに赤い毛糸を使ったり。装置はあからさまに衝立てだったり。小道具には「第七場で使う大きな旗」とか「LOUD」とか「LID」とか「DRUGS」とか「ピンクの封筒」とか、わざと見えるように書いてあったり。

要するに、工場や倉庫の労働者たちが余興と憂さ晴らしに自分たちで、その辺にあるものを使って倉庫でオペラをやってみた——という感じに見えるのだ。

金をかけずに面白いものを見せるというその手法がぐるりと回って、貧乏な学生演劇から発生した日本の小劇場演劇の演出にそっくりなので、若い頃から小劇場系ばかりたくさん観てきた私にはかえってこの方が、おなじみでするっと受け入れられる演出だったのも面白かったし(第四の壁をしっかり建てたリアリズム演劇が、私はけっこう苦手なのだと改めて思い知った)。

そして、ローリーたちキャストの数人がクラシック発声で「オペラ風」に歌うことができるおかげで、いっそうこの「金持ちのオペラをコケにした貧乏人のオペラもどき」感が強く出ていた。

特に、「わざとことさらにばかばかしい感じで」(ローリー談)出てくる「デウス・エクス・マキナ」が、「aaaaaaaand he shall be knighted(そーーーーーーーして、ナイトに〜〜♪)」など王の沙汰を伝えるところは、オリジナルだとタイガー・ブラウンのパート。でもあそこはあの素晴らしいバスの「ガトーショコラ」ことジョージ・イケディアシさんにまたご登場いただき、ことさらに「オペラもどき風」に歌い上げたのが、本当に正解。

最後のエセ・ワーグナー風フィナーレでマクヒースが「He saved me! He saved me!」と宣言するあそこは、楽譜を見ると実に高い「ファ」と「ファ#」。そのすぐ後にはさらに上の「ソ」と「ラ♭」まで出さなきゃならない。クラシック発声じゃないと、ふつうは届かない音域(そして多分、ローリーたちはこの楽譜通りに歌ってる)。

それをああやって歌うことで「オペラもどき」感がすごく出たと、私はあそこで毎回爆笑をこらえながら、大いに感心したものだ。

(ヴァイル自身はこのフィナーレについて、「決してオペラのパロディではなく、『オペラ』という概念を対立解消の道具に使っている。オペラの原始的な形、原型に立ち返ったのだ」と書いている。分かるような分からないような。まあ、神の狂言回し=デウス・エクス・マキナが、こんがらがってもつれる人間同士の関係をひゅっと解いてチャラにするのは、古代ギリシャからこちら、確かに演劇の原型ともいえるか)

何はともあれ、ローリーが「三文オペラ」をやると知ってから、実際に見るまでの長い間に、他のバージョンの映像や録音だけでなく、下の写真左のピアノ・ボーカルスコア集を買ったのが実に正解だった。ドイツ語歌詞も載っていて、ヴァイルの楽譜から起こしたもの(そして写真右が、さっきからけなしてるブリッツスタイン版のピアノスコア)。

おかげで、他のバージョンを見たり聞いたりする以上に、このNTルーファス・ノリス演出、デイビッド・シュラブソール音楽監督バージョンが音楽的にやろうとしたことの意味が垣間見えたので。ルーファスは若い頃からこの「三文オペラ」が大好きで(学校でマクヒースを演じたこともあり)、しかもこの音楽を「あらゆる音楽の中で一番好き」と言い切るほど。

それだけ愛してる作品の音楽を、オリジナルにできるだけ忠実に表現しようとしたわけだ。楽譜通りに歌うと音域がすごく広いし、曲調もとても難しいのだけれども。その演出家の心意気に、戯曲家も音楽監督も演奏者も役者たちもくらいついていったわけだ。

なるほど、だからか。だから1931年映画をはじめ他の多くのバージョンでは、いろいろな曲をドイツ・キャバレー調に歌うというより語ってみせたり、転調したりしてるのか。上で書いたように、クラシック発声の訓練受けてないと、これを楽譜通りに歌うのは大変だと思うので。

だからローリーもトークで、「稽古では何度か、転調して下げてみるのも試してみたんだけど、そのたびにやっぱりダメだってなった。ヴァイルはちゃんと分かってて、一番魅力的な一番効果的な調で曲を作ってる。だからみんな一生懸命、高音部にもチャレンジしたんだ」と。

そしてそれについて私が当人に向かって、「みんな楽譜の音符を全部、楽譜通りに歌ってるのが素晴らしいと思うです。特にマックは2時間以上の舞台の最後の最後で、あんな高い音出さなきゃいけないのに」と言ったら、「えへへ」と照れ笑いされたのだった。

7. ブレグジットとの符合

6月23日(木)がブレグジットの国民投票だった。翌金曜日の夜、劇場に集まった人たちは舞台の上も舞台裏も客席も、ほとんどが残留派だったのだろう。「まるで不安で恐ろしい危険な世界から避難してきた人たちが集まったみたいだった」とローリー。

そのような状況と心理状態の中で冒頭で書いたように、「道徳を超えた街」という台詞で芝居が始まり、後半のクライマックスでは「絶望する者に使命を与えれば好きなように操れる。連中は国をぶちこわすまで止めない」という台詞とともに、悪党たちがニカッと笑ってイングランドの小旗をこちらを馬鹿にするように振るのだ。

もちろん大拍手にスタオベだったらしい。

「絶望する者に使命を与えれば好きなように操れる」という台詞を書いたサイモンも、それを口にするピーチャムを演じるニック・ホルダーも、それぞれ「あんな経験は二度と忘れない」と書いたり言ったりしていた。それを袖で聞く立場のローリーも、「信じられない経験だった。聞いていて、つらかった」と話していた。

二幕冒頭でマクヒースとして「即興」トークをするローリーは、ブレグジット投票の翌日、昼休みにルーファスにすり寄られ「あそこ、なんか言ってよ。任せるから、ひとつよろしく」と言われたらしい。

こっち任せかよ!と思った(本人談)ローリーはその晩、客に向かって「戻ってきたんだ。出てっても良かったのに、残ることにしたんだ」。「このすてきな『連合』王国、楽しんでますかー」などと、ブレグジットを念頭に即興皮肉。これまたスタオベだったと。

私が最初に観たのはその週明けのことだったけど、まだまだ傷跡は生々しく、妙に現実と呼応して響く数々の台詞に、客席全体がその息を呑んでは、ヒリヒリと痛みをこらえながら苦笑いする感じだった。

国民投票から一週間後にマイケル・ゴーブが辞任して、ボリス・ジョンソンについて「首相にふさわしくない」と支持撤回を宣言した日の晩には、二幕冒頭の即興トークでローリー、マクヒースとして「なんだったら俺が首相に立候補しようか。人の背中を刺すのが好きだから」(人の背中を刺す=stab someone in the back=裏切る、の意味)と言った。

「マイク・ザ・ナイフ……ってね」とボソリと。

これもまた、あと何年もすれば背景を説明しないとまったく通じない美術館の蘊蓄になるのだろう。まったく風刺の時代特殊性ってやつぁ(話大げさ。そして、長かった!)。

<6月16日追記> それにしてもいやはや、参った。NTライブの日本公開が今日からで、それで観に行ったら。そうしたら特に最後の第三フィナーレ、「要するに貧乏人は生まれたときから惨めなままで、結局は金持ちにいいようにされる、現実では王の使者が助けに来たりしないんだ」というところがもう、グレンフェル・タワー火災そのものじゃないかと……。

これはブレヒトが元の戯曲で同じようなことを書いているのを、サイモンがこうして端的にまとめて歌詞にしている。

"Don't forget the losers who are broken and paralysed by the brutal condition they have been born to.

They don't get saved by a message from the Monarch."

「生まれついた残酷な状況のせいで壊れて麻痺している敗者を忘れるな。

連中は、君主からのメッセージで救われたりしない」

上記したように去年はこの芝居を観ながら、ブレグジットやトランプを想起しまくったわけだけど、14日の大火事の直後の世界で観ると、何よりグレンフェルのことを思わずにはいられなかった。

Zeitgeist(時代の精神)のようなものを引き込み続けるこの作品の力、普遍性、いやはや参った。

そして、ブレグジット、トランプ、グレンフェル・タワー火災と、今の現実がこれほどこの「三文オペラ」に呼応するなら(15日に共謀罪法が成立した日本の状況は言うに及ばず)、それは今の時代が1928年のベルリンに、ナチス台頭へとひた走っていくベルリンにそれほど相似しているということだろうかと、今更のように重い気持ちになった。