今日は北風の吹く寒い日でしたが、おなじみのH・N姉妹に、2年生のHちゃん、久々に顔を見せてくれた男の子二人と3組の親子が来てくれました。たった一人で毎週来る小1のMちゃんは遅れてきましたが、大きい子のおはなしの時間にはセーフ。

広い草原の中を 悠然(ゆうぜん)と歩いているのは、キリンです。

広い草原の中を 悠然(ゆうぜん)と歩いているのは、キリンです。

キリンにも二種類あります。ケニア北部のは、アミメキリンといって、きれいな編み目模様。日本の動物園でおなじみのキリンです。尾の先には長い毛があり、頭のてっぺんには2本のツノ、額の上にも1本のツノが生えています。

しっぽの先には、筆のような毛が生えています。

背の高さは世界一で オスは5.5メートル、メスは5メートル。首をのばして アカシアの木の新芽や若葉を食べます。アカシアの枝にはトゲがいっぱいありますが、長い舌をたくみに使って、葉っぱだけをそぎ取るように食べるのです。

サンブル国立保護区(ケニア)にて

ネッキング

寿命は20~28年。子どもから大人に成長する思春期 (13-16才)のオスは 首をからませて どっちが強いか競争します。発情期のメスがあらわれた時には真剣勝負ですが、ふだんは遊びのようなもの。

もう一つは、ケニア南部やタンザニアにいるマサイキリン。模様が不定形で、ギザギザしています。森の中では迷彩効果があり、敵から身を守れます。

マサイマラ国立保護区(ケニア)にて

マサイマラ国立保護区(ケニア)にて

アミメキリンと、マサイキリンの中間に、ロスチャイルドキリン というのもいます。 これは別の地域にいるので会えませんでした。

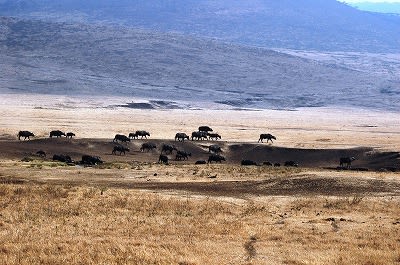

ケニア・タンザニアの動物たちが生息している地域は、ほぼ赤道直下ですが、高地のため、さほど暑くはありません。しかし雨季(11月~4月)と乾季(5月~10月)があり、乾季になると、シマウマや ヌーのように地面の草を食べる草食動物は、緑の草を求めて、北へと大移動します。キリンは、草食動物ですが、木の上の葉っぱなので、移動する必要はありません。しかし、シマウマや ヌーがいなくなると、キリンも肉食動物の標的にされます。

動物たちが いちばんおそわれやすいのは川です。川に水を飲みに行くときが、もっとも危険なのです。 川の中には恐ろしいワニがたくさんいます。川辺の茂みにもかくれています。

雨がほとんど降らないこの時期、動物たちは、それでも水を飲みに行かねばなりません。

キリンは水を飲むとき、長い首を曲げます。それを狙っているのが、水の中から眼だけ出しているワニ。おお!かわいそうに!犠牲になったキリンがいました!ワニは首にかみつき、水の中に引きずり込んだのです。

キリンの死骸を争って、ワニたちのケンカが始まります。これは、強いワニが、横取りをしようとしたワニを追っぱらったところ。負けたワニは、すごすごと引き下がります。

川にはカバもたくさんいます。カバは 群れをなして暮らす動物です。オス一ぴきに 10~20ひきのメスと子どもたちが一族です。50-100ぴきの群れも珍しくはありません。男の子は7~8才で群れから追い出され、独身同士で暮らしますが、子どものうちはお母さんに守られて過ごします。

昼間の大半は、こうして水に体を浸して過ごします。薄い皮膚を太陽の光から守るためです。

そして、夜の間 岸に上がります。カバは、草食動物なので、草を食べるためですが、カバは、水の中でも、泳ぐのではなく 歩くのです。

カバの親は大きいので、ワニといえども とても歯がたちません。しかし、子どものワニは いい獲物(えもの)です。ねらわれるのは子どものカバ。お母さんカバは、身の守り方を教えます。カバの意思疎通(いしそつう)は鳴き声。ブーブー、シュウシュウといろんな鳴き方で、合図をします。

こうしてカバたちが陸を歩いているとき、お父さんは、一族を外敵から守ります。草を求めて延々と歩いていくと帰り道に迷うかもしれません。お父さんは、木や草におしっこをかけておいて、テリトリーを示し、ちゃんと道を教えるのです。

ちなみにオスの体重は1500~3000kg、メスは1000~2000kg もあり、ゾウの次に重い動物です。ガバッと開いた大きな口と するどいキバは、ワニをもやっつけてしまいます。

ダチョウも 水を飲みに川に行きます。草原のダチョウにしか会えませんでしたが、危険な川辺でなくてよかったかもしれません。ダチョウはオスの方が美しいのです。

オスのダチョウ メスのダチョウ

こうして動物の生活を見てみると、マーシャ・ブラウンの世界は、実態そのもので、まったく美化脚色されていないことがわかります。マーシャも1960年代に、この地を訪れ、つぶさに動物を観察しています。私がケニア・タンザニアに行くというと それはもう喜んで、旅で見たことを伝えてほしいと 言っていました。

うまれた時から おかあさんのそばを はなれたことのない ヒッポ。川には、シマウマも バッファローも かんむりづるも 水を飲みにきています。まさにアフリカの川辺の光景そのもの。

昼間はウトウトと寝て過ごし、夜になると草地へ行くという描写も事実。カバの合図は鳴き声。お母さんは、ヒッポに危険を知らせることばを教えます。

ところがある日、みんなが昼寝をしているとき、一人で水の上にあがっていったヒッポは・・・・・・

マーシャ=ブラウンさく うちだりさこ やく 偕成社

1969年 (邦訳出版 1984年)

ダチョウもワニに食われそうになります。これは アフリカの昔話の語り手から聞いた話に 絵をつけたもの。

ダチョウもワニに食われそうになります。これは アフリカの昔話の語り手から聞いた話に 絵をつけたもの。

なぜなぜ話ですが、動物絵本を版画で描いてきたマーシャが、水彩画で表現した作品。水を飲もうと首を曲げたダチョウがワニに頭をくわえられ、ひっぱるたびに グイグイと首が伸びていくさまは、スリルとユーモアに満ちています。

ここにも、クーズー、ウミワシ、ヒヒ、ゾウが登場して、同じ大地で暮らしている動物たちが見られます。

「ダチョウのくびはなぜながい?」 アフリカのむかしばなし

ヴァーナ・アーダマ文・マーシャブラウン絵 松岡享子訳

1995年(邦訳出版1996年)冨山房

東アフリカの中央部、ケニア・タンザニアには 野生動物の保護区や国立公園がたくさんあります。私たちは、動物園の「おり」の中で飼われている動物を見ることはできますが、大自然の中で生きている動物たちを見る機会は、映像でしかありません。

腹がへったら 獲物(えもの)をおそって食うしかない野生動物の戦いの日々。食うか食われるかの弱肉強食の世界では 敵から身を守るため ほとんどの動物は 群れをなして暮らしています。この夏、サバンナの草原で見た動物たちの生命の日々をご紹介しましょう。

昔々から今にいたるまで、動物たちの暮らしは まったく変わっていません。 ライオンのオスは、自分のテリトリー(なわばり)を作ります。オス1ぴきに、メス2~6ひき(多くて12ひき)とその子どもたちが、一つの家族です。子どもを育てるのはお母さんライオン。姉妹はずっと親といっしょに暮らせますが、兄弟は2才で追い出されます。近親相姦 (同じ血の一族が子孫をつくること) をさけるためです。メスはオスより体が一回り小さく、おっぱいが2つあります。

メスのライオンと子どもたち

8ヶ月くらいの子ども

、兄弟姉妹は、幼いころ じゃれあって楽しく暮らします。 しかし、2才になったオスは、群れから追い出され、兄弟や従弟(いとこ)といっしょに、2~4ひきの小さな群れを作って自立します。放浪の生活をしながら、狩りの練習をし、強くたくましいオス・ライオンになるため、自分をきたえます。

ライオンは、オスとメスの区別がはっきりしています。オスはたてがみがあり、おちんちんが見えます。しかし、オスのたてがみが生えだすのは、1才半頃からで、少しずつ伸びていきます。ふわふわとした柔らかい たてがみ があるのは、2才~4才のオスです。6才になると、もう一人前の大人。立派な たてがみ をなびかせ、他の群れをおそって 自分のテリトリーをきずきます。

3びきの若いオス

たてがみの生えかけた2~4才のオス

6才の大人になったオス

獲物 (えもの) をとるのは おもにメスの役目。ねらっているのは「ヌー」の一群で、間に川があり、水を飲みにくるところをおそおうとしているのです。ときには メス1ぴきだけで つかまえることもできますが、敵も用心しているので、そう やさしいことではありません。ここでは とうとう ヌーたちに逃げられてしまいました。

ヌーの一群

人間は このようなサファリカーに乗り 天井から頭を突き出して 双眼鏡で動物を観察します。車の外に出ると、たちまちライオンに食われてしまいますからね。ガイドの間で情報が飛びかい、こっちに動物がいるというと、こぞって移動。草原の中を動き回る動物に出会えるか、狩りの現場を見られるかは、すべて運次第!狩りのことを、「ゲーム」というので、草原の中を車で走り回ることを 「ゲーム・ドライブ」といいます。

違う場所で、1ぴきのメス・ライオンが狩りに成功したという知らせが入りました。ヌーをおそったメスは茂みに引きずり込んだ後、水を飲みに行きました。それから、ゆっくりとごちそうにありつくのです。一人でガツガツ食べ始めました。よほど腹ペコだったのでしょう。

ヌーは、ウシ科の草食動物で、ライオンに ねらわれやすい動物の一つです。ですから、ヌーの子どもは産まれて5分で立ち、15分で歩くそうです。ライオンは小さな動物より大きい獲物をねらうのですが、バッファロー、サイ、カバ、キリンは大きすぎるので、めったに相手にしません。

ライオンにとっての敵は、侵略してくる他のオス・ライオン。オスは自分のテリトリーに入り込んでくる他のオスがいると、戦って追い出さなければなりません。メスと子どもを守るためです。もし負けると、出ていくしかありません。戦いに勝ったオス・ライオンは、古い群れの子どもライオンを殺し、メスライオンは、新しいオス・ライオンの子どもを産むために、すぐに発情期を迎えます。

発情期をむかえたオスとメスは 群れから離れて 川のほとりに数日こもり、20~30分おきに交尾をくり返します。メスは1回に2~4匹の子どもを産みます。

メスの寿命は約15~20年ですが、オスは12年。年老いたライオンや病気のライオンは仲間に殺されて、ハイエナ、チーター、ジャッカルなどの餌食 (えじき)になります。まさに すさまじい野生動物の世界!

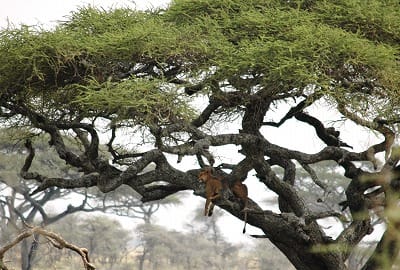

ライオンは、一日のうち、16~20時間 寝て過ごします。

寝ているライオンの写真を撮ることは簡単ですが、起きているライオンはめずらしく、狩りをするライオンを見るには、何時間もはりついていなければなりません。

木の上で寝ているメス・ライオン

動物を主人公にした絵本がたくさんありますが、動物の生態から かけ離れたものを見受けます。例えば・・・・

「らいおん はしった」 工藤直子さく 中谷千代子え 福音館書店

この絵本は、一人ぼっちのライオンと、孤独なシマウマが友だちになる話ですが、まず、ライオンもシマウマも群れをなして生きる動物で、一ぴきだけで暮らすことは きわめて まれです。その上、シマウマはライオンの一番の餌食(えじき)です。ライオンがシマウマを目の前にして、おそいかかろうとしないなんて あり得ないことです。

作者は、そもそも 相いれないもの同士でも、お互いに心を分かちあえば 友だちになれると 言いたいのでしょうが、動物の生態をまったく無視したもので、習性を間違えて教える絵本です。

これが、著名な作家・画家・出版社によるものと思うと、日本の絵本事情はなんと貧しいことか!と思わざるを得ません。 ライオンが主人公ではありませんが、おおかみとヤギ をモデルにした同様の絵本もあります。

「あらしのよるに」 きむらゆういち/さく あべ弘士/え 講談社 シリーズ絵本

敵対する動物をひとところに置き、食うか食われるかを匂わせながら、ハラハラドキドキさせることだけが ねらいのようです。動物の習性を誤って伝えるばかりか、あり得ない共存を描いた作り話です。こうした作品がブームを呼んでいること自体が、情けないことです。

それに比べ、動物の生態をよく研究し、忠実な物語と、美しい絵で作られた絵本があります。

「はじめてのかり」 吉田遠志 絵と文<絵本 アフリカの動物たち◆第1集 ライオンのかぞく> リブリオ出版

「おかあさんライオンたちは きもちよさそうに ひるねです。 きのう とった おおきなシマウマのごちそうで おなかが いっぱいだからです。」

こう始まる物語は、3びきの若いライオンが初めての狩りに出かける話です。姉さんライオンと妹ライオンと、弟ライオンの三びきはヌーをおそいますが、失敗!まさに現実そのものです。しかも油絵の絵がすばらしい! チーターやヌー、インパラのはねて逃げる様子は、スピード感あふれる見事なタッチで描かれています。かくもアフリカの動物に愛着を持ち、卓越した筆で忠実に、動物の暮らしを再現した画家が、日本にいるでしょうか?(表紙絵の 弟ライオンのたてがみがちょっと長いのが気になりますが・・・・)

作者の吉田遠志氏は、動物をありのままに描いた作家で、 「アフリカの動物絵本シリーズ」は全17巻に及びます。

①ライオンのかぞく 全7巻 ②ゾウのかぞく 全5巻 ③草原のなかま 全5巻

動物の絵本や、文学作品は、動物のことをよく知っている作家によって描かれていることが大切です。生態の細部まで踏み込み、擬人化することなく、動物の暮らしを素直に描けば、そのまま面白い物語となるはずです。

シートン動物記も、すぐれた動物物語。ぜひ読んでほしい作品です。

2011年7月26日、マーシャ・ブラウン女史に半年ぶりにお会いしました。今夏、アメリカ東海岸の都市は、日本を上回る暑さを記録していますが、西海岸のカリフォルニアは気温20度というさわやかさ。青い空と、輝く太陽と、道沿いに咲きこぼれるブーゲンビリアの花々は、まるで極楽世界のようです。

色の組み合わせで最も美しいのは、青・赤・緑の三色。

空の青に海の青、木々や草の緑、花々の赤。自然の三色が一つの景色に収まると、これ以上美しい色合わせはないと思わせます。

7月13日に93歳になられたマーシャは、持病の心臓病などとうまくつきあわれ、お元気にお過ごしです。この冬にお会いした時よりやや足が弱られた感じで、ウオーカーを押して、ゆっくり歩かれ、転ぶのが一番怖いとおっしゃっていました。そのため、外出も極力控えられ、ほとんどご自宅で過ごされています。すぐ近くにある別棟のアトリエにも通うのをやめられたそうで、絵を描くのも運動するのも、すべてご自宅でと、自己管理もしっかりしておいでです。

毎日、はがき大の小さな紙に絵筆を走らせておられるそうですが、お会いするたびに頂く絵のアルバムは、以前のものとまったくイメージの違う絵です。

これは「世界の自然」というような番組で、ブービーの求愛ダンスをご覧になったからだと思われます。 一つの光景からいくつものアイディアが湧き出るようで、小さなアルバムには26枚もの絵が入っていました。

今回は、私の滞在先に来ていただくことにしたのですが、車で20分の距離といえども往復40分。 93歳のご高齢の方を長い時間拘束するのはよくないから、2時間以内には戻ってこようと心ひそかに決意し、さすれば、1時間20分以内で話を切り上げなければ…と考えつつ1時にお迎えに行きました。

マーシャを乗せて車を運転しながら、ふと私は、自然の大好きなマーシャに海を見せたいと思って、太平洋の海岸線を走りました。

真っ青な海に太陽がきらめき、銀色に光る海面は波が踊っているようでした。遠出をしないマーシャは、何を見ても歓声を上げ、まるで子どものような喜びぶりでした。

家に着くと、子ども時代は、ハドソン川で丸一日水遊びをしたとか、二人のお姉さんと湖で泳いだとか、水に関する思い出を一気に話されるのでした。 子ども時代に経験した感動を、今なおしっかりと心にたたみ込んでいて、ふとした瞬間、間欠泉のように吹き上がらせるのだと思いました。

マーシャは「絵本を語る」(マーシャ・ブラウン著・ブック・グローブ社・上條由美子訳)の中で、すぐれた挿絵を評価する秘訣の一つとして、こう語っています。 「自分の見たこと、深く心に感じたこと、意識の下にひそんでいる思い、人生に対するさまざまな反応など、すべてが画家に影響を与え、しばしばそれが作品に表れていて、それを見る私たちの中に似たような反応を引き起こすことがあります。絵の中には、その絵を見たときの反応がずっと後まで消えずに残っているものがありますが、一度見ただけですべてがわかってしまうような、ごく限られた経験しか与えてくれないものがあります。」

画家は一枚の絵の中に、全人間性を注ぎ込んで書いているのだと思います。そういう絵こそ、見る人に何かを感じさせ、繰り返し繰り返し手に取って読みたいと思うのでしょう。

画家は一枚の絵の中に、全人間性を注ぎ込んで書いているのだと思います。そういう絵こそ、見る人に何かを感じさせ、繰り返し繰り返し手に取って読みたいと思うのでしょう。

私はマーシャの絵を毎日見ながら、数年前に訪れたガラパゴスの動物たちを想い、幼いころの海辺の出来事を回想し、それにつながるさまざまなことを、今、心の中にめぐらせています。

マーシャは三人姉妹の末っ子。一番上のお姉さんは亡くなられましたが、真中のヘレンは95歳でまだまだお元気。「絵本を語る」の中にも、三人一緒に本を読みふけったこと、牧師のお父さんが新任地に移った時、まず最初に訪れたのは図書館だったことなど、よい本に囲まれて育った子ども時代が語られています。

マーシャは25歳から30歳までの5年間(1943-1948年)ニューヨーク公共図書館(NYPL)で児童図書館員として働いていましたので、児童図書館サービスの基礎を築いたアン・キャロル・ムーア女史(1871-1961)の教えを受けてきました。47歳年上のムーア女史ですが、退職後も児童サービスのパイオニアとして若き図書館員に与えた影響は計り知れないもので、「三びきのやぎのがらがらどん」の原書には、「アン・キャロル・ムーアとトロルに捧げる」という献辞があります。福音館書店の日本版は130刷り以降から載るようになりました。

マーシャは25歳から30歳までの5年間(1943-1948年)ニューヨーク公共図書館(NYPL)で児童図書館員として働いていましたので、児童図書館サービスの基礎を築いたアン・キャロル・ムーア女史(1871-1961)の教えを受けてきました。47歳年上のムーア女史ですが、退職後も児童サービスのパイオニアとして若き図書館員に与えた影響は計り知れないもので、「三びきのやぎのがらがらどん」の原書には、「アン・キャロル・ムーアとトロルに捧げる」という献辞があります。福音館書店の日本版は130刷り以降から載るようになりました。

アン・キャロル・ムーアと同時代に仕事をしていた人は、おそらくこの世には現存しないでしょう。マーシャは、ムーアが89歳で亡くなる直前にも会われたそうで、「私がムーアを知る最後の一人よ」と言っていました。マーシャは人名・地名・年代などを実に克明に覚えていて、インターネットにあったムーア女史の写真をお見せすると、1906年とあるが、NYPLは1911年にできたのだからおかしいというのです。後で調べてみると、五番街42丁目に開館したのは確かに1911年でした。旧館での写真だったのですね。 http://kids.nypl.org/parents/ocs_centennial_acm.cfm (ムーア女史のネットの記事はここをクリック)

現在、マーシャの原画や原稿を保存してあるニューヨーク大学・オーバニー校から、今までの作品の背景や昔のことを書き留めておいてほしいという依頼が来ているそうです。断片的にしか覚えていなくてねぇとおっしゃるが、マーシャなら徐々に思い起こすことでしょう。そして、やっと書く気になってくれたのは、大変うれしいことで、「センチメンタルに書きたくないの」とつぶやいておられました。子ども時代の写真も見つけられたとか・・・。どんな記憶が浮かび上がってくるのか楽しみです。

最近読んだ本は、誕生日にもらった ”I was a dancer" by Jacques d'Amboise という本で、それも思い出記とのこと。93歳とは思えぬ頭脳の明晰さと記憶の確かさを持ち合わせておいでで、何につけても好奇心に満ち満ちた心が、人をして かくも若く、溌剌とさせるのでしょうか?

話し込んでいるうちに、時はまたたく間に過ぎ、もう4時。さて切り上げようとすると、マーシャがジャネットに、ここの家の写真を見せたいから、あっちもこっちも撮ってくれと言い出したので、撮影会となりました。2時間厳守の構えが4時間にも伸びて、ご自宅にお送りした時にはもう5時。お疲れが出やしないかと案じましたが、「疲れたけれど、楽しかった!」と、その夜のメールでお返事くださいました。

私にとっては「真夏の夜の夢」のような一瞬のひとときでしたが。

愛用のウォーカー

こう書いている時にもマーシャから電話が入り、あなたが帰国する前にもう一度、会おうというお誘い。この一週間は具合が悪くて寝込んでいたというのに、そして今週は来客が押し寄せているというのに、その温かいお心遣いと行動力には、思わず頭が下がります。あの1本1本の線にみなぎるバイタリティーは、人生に溢れるその力から生まれたものといえるでしょう。

豊かな才能と、人間的な優しさと、知恵と美しさと、すばらしいもの何もかもすべてを、神様はマーシャに贈ったにちがいありません。

2011年3月11日に起こった東日本大震災はマグニチュード9という巨大地震でした。死者、行方不明者は3万人をこえるといわれていますが、いまだにその数はわかっていません。

震度6の千葉は天地がひっくり返るかと思うほどゆれました。建物はたおれませんでしたが、ここは埋め立て地のため、路肩(ろかた)はひずみ、道路のあちこちでコンクリートがひび割れし、水や土砂がふき出しました。液状化現象です。小学校の校庭も、公園もぬかるみだらけ。地面の下の水道管が破裂(はれつ)して、まだ水の出ない住宅地域もあります。近くの真砂第四小学校は体育館が被害(ひがい)にあったため、卒業式が母校で出来ず、となりの中学校で行われました。真砂第三小学校も同様です。どちらも、閉校前で最後の卒業式だったというのに!公立の保育所もやられました。

地震のあったとき、みなさんは、どこで何をしていましたか?千葉市では中学校の卒業式が午前中行われ、喜びの余韻(よいん)がさめやらぬとき。小学生は学校にいたのでしょうか?最初の大きな揺れに始まって、くりかえしやってくる揺れの波。グラグラはその日一日中続き、JRの電車はとうとう動きませんでした。夜になって、東京にお勤めのお父さん、お母さんはどうやって帰宅したのでしょうか?それぞれの家庭に「あの日、あの時のこわかった地震物語」がいくつも生まれたはずです。

80年から100年に、いや千年に一度といわれる大地震でしたが、実をいうと、日本は地震大国で、昔から大なり小なり、いくつもの地震がありました。昔話にも地震や津波で苦しめられた話があります。昔話は本当にあったことを、「お話」にしているのです。そして、今も昔も天災の前に、人間はまったく無力だと知らされます。このたび三陸海岸をおそった大津波が、村や町を一気にのみこむ恐ろしい映像を見たとき、誰もが茫然(ぼうぜん)とし、ショックとおどろきで打ちのめされました。現代の私たちは地震による津波とわかっていますが、昔の人はいきなり地面が揺れ、大海が暴れて村や人をさらっていった時、どんなにおびえたことでしょう。わけのわからぬまま、言い知れぬ不安感におそわれたはずです。それでも運命に負けず、やってきた災難に堂々と立ち向かい、苦難(くなん)を乗りこえていったのです。

「てんにのぼったなまず」 たじまゆきひこ作 福音館書店

主人公は絵描きさんですが、お殿様の絵だけは描こうとしません。ある日小さな村に津波がおしよせます。着の身着のままで隣村に逃げた絵描きさんにあるのは腰に巻いたふんどし一丁。お殿様は、お城に来れば食べ物もあるぞとさそいますが、絵描きさんはことわります。たった一枚残ったふんどしにナマズの絵を描くと、子どもたちは凧のように空に吹かせました。ナマズは天にのぼり、雨をふらせます。山の土砂はくずれて畑にそそぎ、塩水につかった畑の土をそっくり洗い流してくれました。こうして、人々はまた田畑をたがやし、元のように暮らせるようになったというお話です。

今のように救援隊(きゅうえんたい)が来てくれる時代じゃありません。でも、どんなにむごい目にあおうと、自分の力だけで立ちあがる人間の強さを教えてくれます。昔の人は、電気もガスも水道もなかったから、今みたいにオロオロすることもありませんでした。そして、原子力発電所なんて存在しませんでしたから、放射能の恐怖もまったくありませんでした。むしろ便利な時代ほど、逆に不便なものなのです。

地震がどうして起こるかを知りたい人には、科学の本を紹介します。

「モグラはかせの地震たんけん」 松岡達英作・絵 ポプラ社

「備え(そなえ)あれば憂い(うれい)なし」ということわざがありますが、どんなに人間が知恵を働かせようと、自然ははかりしれないほど強大なのです。想定をはるかにこえた津波といいますが、人間が自然のいとなみを予想できなかっただけです。大自然や地球への「畏敬(いけい)=尊敬の念」が足りない証(あかし)です。

被災(ひさい)されたみなさま、福島第一原子力発電所の事故で避難(ひなん)されているみなさま、まだまだつらいことがあると思いますが、がんばってください。わたしたちもできるかぎりの支援をします。