PhotoFiltre はフランス製の画像処理ソフトです。(勿論、日本語化されたものを入手できます)

これはフリーウエアですが、更に機能UPされた PhotoFIltre Studio というシェアウエア(有料)版もあります。(違いの1つはレイヤー機能の有無のようですが、フリーウエア版にも擬似レイヤーとも言える機能があります)

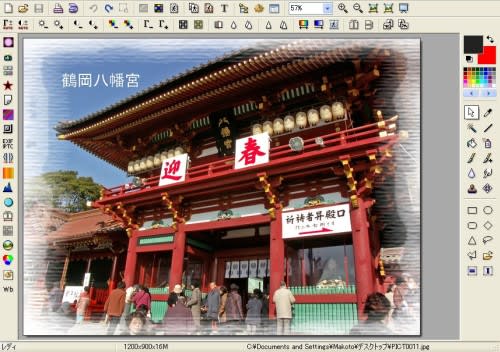

写真で分かるように、作業ウインドウの周りには多数のボタンが配置され、主要な機能が分かり易く、かつ容易に使えるよう考えられています。また、沢山あるフィルターやプラグイン機能の中には遊び心を持った楽しいものが多数あります。

PhotoFiltre がPhotoshopやPhotoshop Elements にある機能を全て持っているわけでないことは勿論ですが、逆にこれらのソフトには無い機能も持っています。

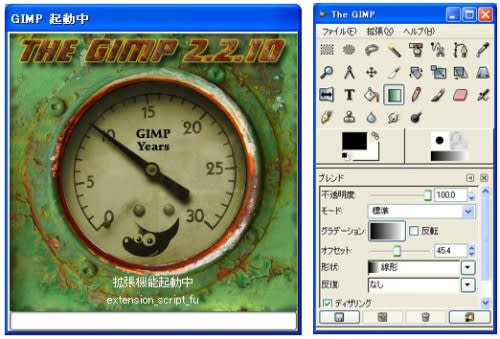

一応動作することを確認した20のプラグインソフトを組み込んだ状態で、ソフトのサイズは約15MBです。起動時間は私のパソコンで約2秒ですから、ほぼ“瞬時”と言えます。

これに対し、Photoshop 7.0のサイズは137MB、起動時間は約7秒、Photoshop Elements 3.0のサイズは382MB、起動時間は約24秒でした。

Photoshop Elementsの起動には本当にイライラされますから、私はこの点だけでもPhotoFiltreを使う価値があると思っています。

PhotoFiltreのソフトと日本語化の方法などに関する情報は、下記のサイトから入手できます。

http://moment.websozai.jp/kakou/photofilter/patch.html

また、プラグインソフトを全て入手する場合は、下記のPhotofiltre の公式サイトに行く必要があります。

http://www.photofiltre.com/

実際のインストールは少々面倒かも知れません。(もっと容易にインストールする方法は別途とします)

次回からPhotoFiltre の機能について紹介していきます。

これはフリーウエアですが、更に機能UPされた PhotoFIltre Studio というシェアウエア(有料)版もあります。(違いの1つはレイヤー機能の有無のようですが、フリーウエア版にも擬似レイヤーとも言える機能があります)

写真で分かるように、作業ウインドウの周りには多数のボタンが配置され、主要な機能が分かり易く、かつ容易に使えるよう考えられています。また、沢山あるフィルターやプラグイン機能の中には遊び心を持った楽しいものが多数あります。

PhotoFiltre がPhotoshopやPhotoshop Elements にある機能を全て持っているわけでないことは勿論ですが、逆にこれらのソフトには無い機能も持っています。

一応動作することを確認した20のプラグインソフトを組み込んだ状態で、ソフトのサイズは約15MBです。起動時間は私のパソコンで約2秒ですから、ほぼ“瞬時”と言えます。

これに対し、Photoshop 7.0のサイズは137MB、起動時間は約7秒、Photoshop Elements 3.0のサイズは382MB、起動時間は約24秒でした。

Photoshop Elementsの起動には本当にイライラされますから、私はこの点だけでもPhotoFiltreを使う価値があると思っています。

PhotoFiltreのソフトと日本語化の方法などに関する情報は、下記のサイトから入手できます。

http://moment.websozai.jp/kakou/photofilter/patch.html

また、プラグインソフトを全て入手する場合は、下記のPhotofiltre の公式サイトに行く必要があります。

http://www.photofiltre.com/

実際のインストールは少々面倒かも知れません。(もっと容易にインストールする方法は別途とします)

次回からPhotoFiltre の機能について紹介していきます。