山村へ出かけると、よく目にする廃屋を描きました。

屋根の瓦は比較的残っており、廃屋としては新しいようですが、土壁は中に編んだ竹小舞(たけこまい)がむき出しになって、つる性植物が覆っています。

国土交通省などによれば、全国の空き家は約850万戸ともそれ以上ともいわれますが、山村に多い廃屋は統計のデータには入っていないようです。自治体も、数が多くて所有者探しもままならい廃屋には、手の施しようがないのが現実です。

山村へ出かけると、よく目にする廃屋を描きました。

屋根の瓦は比較的残っており、廃屋としては新しいようですが、土壁は中に編んだ竹小舞(たけこまい)がむき出しになって、つる性植物が覆っています。

国土交通省などによれば、全国の空き家は約850万戸ともそれ以上ともいわれますが、山村に多い廃屋は統計のデータには入っていないようです。自治体も、数が多くて所有者探しもままならい廃屋には、手の施しようがないのが現実です。

この春もコロナ禍によるイベントの中止が相次いでいますが、趣味の発表展なども例外ではありません。そんな中で、趣味である水彩画の個展を毎年開いている佐藤英機さん(名古屋市緑区在住)から、「前年に続いて今年も中止します」とのお知らせとともに、発表を予定していた作品の縮小コピーが届きました。

佐藤さんは「旅と水彩画を楽しみ、年に1度は個展を開く」を、定年後の目標にして、翌年から名古屋市民ギャラリー栄で開いてきました。ほとんど独学で学び、全国各地へスケッチ出かけて腕を磨き、区民展や水彩協会展でも入賞するまでになっています。

しかし、18回目の個展を予定していた昨年は、コロナため中止。「今年こそは」と5月末の開催に向けて準備を進めてきましたが、第4波の広がりに中止を決めたそうです。

今年の個展用だった作品の縮小コピーを拝見すると、コロナには関係なく、描くことへの意欲は確かなようです。

水面に移り込む木々の緑や、木漏れ日の美しい通り、函館の風景など、優しい彩で描かれています。コロナ禍のため、マスク姿でお勤めをする僧侶たちといった、タイムリーな作品もあります。

水彩画教室のスケッチ取材で10日、中部高裁空港(愛称・セントレア)へ行ってきました。自然や街角、公園などとは全く違った風景。戸惑いながらも、何枚かをカメラに収めてきました。

コロナのため、国際線は運航しているのは数便。国内線も搭乗客は少なく、カウンターだけでなく、空港内はどこも閑散としています。それでも、通路にはひな人形が飾られ、土産店や飲食店も一部が開いていました。

水彩画教室のスケッチ取材で10日、中部高裁空港(愛称・セントレア)へ行ってきました。自然や街角、公園などとは全く違った風景。戸惑いながらも、何枚かをカメラに収めてきました。

コロナのため、国際線は運航しているのは数便。国内線も搭乗客は少なく、カウンターだけでなく、空港内はどこも閑散としています。それでも、通路にはひな人形が飾られ、土産店や飲食店も一部が開いていました。

年初めに掲載した名古屋・熱田神宮の参道沿いにある、大きなクスノキの裏側も描いてみました。

表側には根元の巨根が大きく盛り上がっていましたが、裏側にそれはありません。しかし表側と同様、樹齢1000年以上の苔むした木肌は見事です。10号です。

名古屋城の内堀で目にする冬の風景を描いた一枚です。

強い風が水面を波立たせ、背の高いヨシを折り倒さんばかりに吹いています。

白いヨシの穂が揺れる様子を描くのに、少し手間取りました。10号です。

7年前の冬、パリ旅行で出掛けたベルサイユ宮殿での1枚です。

豪華な装飾や調度品に圧倒されて外へ出た時でした。自分の影が伸びています。「これ、面白いね」。家内にカメラを渡して撮ってもらいました。

四角い切りそろえた石でしょうか、びっしりと敷かれた床にすらりと伸びた一本の影。

とても70代の男とは思えません。ベルばらの世界の貴公子のようです。

でも、画題は「マイ シャドウ」とします。8号です。

明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。

今年始めて掲載した絵は、名古屋の熱田神宮にある大きなクスノキです。神宮の境内には多くのクスがあって、特に大きな7本が「七本楠」と呼ばれており、描いたのは正門から本殿に向かう参道の1本です。

弘法大師のお手植えとされ、樹齢は1000年以上とか。幹だけでなく、根元に盛り上がる巨根も苔に覆われています。

京都の台所・錦市場のアーケード入口に掲げられている画家・伊藤若冲の作品をあしらった懸垂幕です。このような風景を絵に出来るだろうかと迷いつつ、カメラに収めてきたのでした。

錦市場の起こりは平安時代に遡ると言われ、新鮮な野菜や魚介類など140店舗近くが並びます。

観光客らにも人気のスポットですが近年、一躍名を高めたのは、ここには青果商だった伊藤若冲の生家があり、創作活動の場にもしていたことでしょう。

アーケードを歩くと、懸垂幕やシャッター、店舗などあちこちで若冲の絵に出合い、「若冲市場」といってもいいくらいです。

絵にした懸垂幕の上には「錦」と書いた看板があり、看板の向こうには商店が並びますが、左側にあった交通標識だけにとどめました。

若冲の絵の野菜や鳥、タイ、フグなどの色や形は、あまり詳細に気を遣わず描きました。気を遣っても到底及びませんから。

絵の左下に「若冲」とあり、落款印が入っています。昨今、行政文書の押印撤廃が論議されていますが、「絵や書など趣味の世界では、やはりこれがなければ」なんて考えてしまいました。

一番の書き入れ時である歳末。コロナ感染防止で大変でしょうが、千客万来であればいいですね。

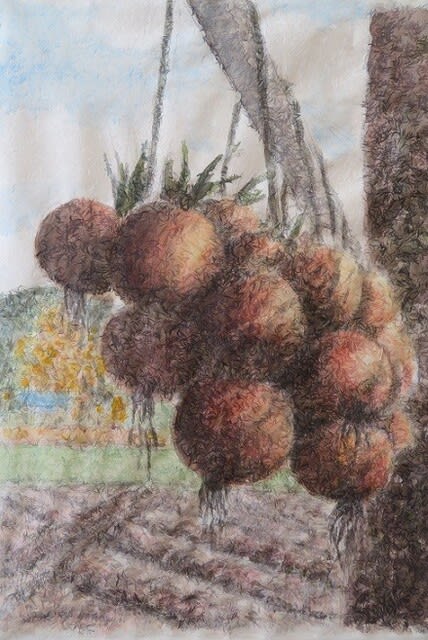

晩秋から初冬の山里へ出かけると、こんな風景をよく見かけます。軒下に吊るしたタマネギやカキ、ダイコンなどがが日差しを浴びています。

地元の青果市場や道の駅などへ出荷したあとの、自宅消費用でしょう。

ここには大きく丸々と太ったタマネギ。吊るされて月日が経ったためか青い芽が伸びています。

師走。しばらくすれば冬休み、お正月。コロナ次第ですが、夏休みには帰って来れなかった子供や孫たちが揃うといいですね。そしてみんなで鍋を囲むことができれば。

京都のスケッチ取材で回った錦市場近くにある錦天満宮での1枚です。

厄除けや学問の神・菅原道真公の使いとして知られる撫牛(なでうし)の座像。自宅近くの散歩で立ち寄ったり初詣に出かける神社にもあって、合格祈願などで訪れる生徒たちの姿をよく見かけます。

うずくまった姿をどの角度から描くか、神社をどう入れるか。迷いましたが、思い切って正面から捉えてみました。

多くの参拝者が、勉強ができるようにと頭を撫でたり、体の良くないところが治るようにと撫でたところが光っています。

背後にはさまざまな願いを描いた絵馬や、大きな鈴緒(すずのお)が見えます。

コロナ禍も加わって、例年以上に厳しさを増す受験環境。しっかり守ってやってくださいね。

鈴木勝美さん(中村区)の「時の流れ」

村上元彦さん(天白区)の「梅」

名古屋市民ギャラリー栄で、17日から恒例の市民美術展が始まりました。この秋に市内16区で行われた区民展で市長賞や区長賞だった作品を、22日(日)まで展示しています。

日本画・洋画・書・彫刻・工芸・写真の6部門。僕が水彩画を学んでいる教室からも、洋画部門に鈴木勝美さん(中村区)と、村上元彦さん(天白区)の2人の作品が展示されています。

市長賞の鈴木さんは3年連続の展示。今年の「時の流れ」と題する廃屋を描いた作品は、壊れた建物の板や壁、周りに伸びる蔓性植物などを優しく温かな色とタッチで描いています。

村上さんの作品は区長賞を得た「梅」。古木の幹と大きく咲く梅の花が力強く、立体感を感じさせてくれます。

会場には、姉妹都市の陸前高田市民美術祭からの絵画も展示されています。

3本入り1篭が1万5000円から5万円まで

透明シートで覆われています。

水彩画教室のスケッチ取材で訪れた京都の台所「錦市場」の店頭に並ぶマツタケの様子を、2枚(いずれも10号)の絵にしました。

篭(かご)入りマツタケの値札の数字の大きさに、唯々驚きながら。

市場には、京野菜や漬物、日本海から届いた新鮮な魚介類などの店がびっしり。スーパーより、はるかに多い品ぞろえと、素人目にも分かる新鮮さと高級感、そして威勢のいい店員らの声が飛び交います。

マツタケに目が留まりました。

小さな篭に3本ずつ。竹で編んだ篭に差し込まれた値札には、カメラのレンズで切り取った範囲だけでも、1篭1万5000円から5000円刻みに並び、1番高いのは何と5万円。

「今年はマツタケが豊作と聞いたのに。でも京都の料亭も購入するのだろうから・・・」と値札に見入りました。

篭は2重になっているようです。お買い上げになれば、外側の篭を蓋にするのでしょう。

内側のマツタケを入れた篭には透明シートで覆われています。コロナ対策はもとろん、品定めなどで疵つかないようにとの配慮でしょう。なにせ超高級品ですから。

我が家の食卓ではここ何年か、マツタケとの縁はありませんでしたが、今年はマツタケご飯と吸い物が登場しました。ただし、使ったマツタケは外国産の小さな2本。値段は描いた絵に並ぶ最安値の10分の1ほどでしたが・・・。

「なんだ、きょうもマツタケか」。ご同輩たちと同様、ちゃぶ台の焼きマツタケを見てこんな思いをしたのは遠い昔になりました。

京都に伝わる妖怪・幽霊の里をめぐる水彩画教室の1泊取材旅行最終日は、山田彊一講師ら宿泊組の10人で1300年もの歴史があるという京都の台所・錦市場からスタートしました。

平均年齢は傘寿一歩手前。でも、新型コロナのため例年の宿泊旅行では1番の楽しみである飲み、食い、歌う「三密宴会」を中止、万事控えめに行動したこともあって、みんなの足取りは快調でした。

錦市場を訪ねたのは、ここに伊藤若冲の生家があったからです。

生家は青物問屋でしたが、実質的な経営は弟に任せて十分な時間と高価な絵具を使った大作を量産できたようです。ゴッホとテオ兄弟の話を思い出しました。

長さ400㍍に約130店舗が並ぶ言われる市場のアーケード通りを行くと、至る所に若冲の絵があります。シャッターや懸垂幕、ポスター・・。若冲市場といってもいいくらです。

錦天満宮に立ち寄り、伊藤若冲家の檀家寺である川原町商店街の誓願寺へ。若冲が大根を釈迦に見立て、釈迦の入滅を嘆く菩薩や羅漢、動物・鳥などを果実や野菜で描いた水墨画「果蔬涅槃図(かそねはんず)」をこの寺に贈った(山田彊一講師)そうです。

実物は京都国立博物館に収蔵されているようですが、色彩画家であり新鮮で色とりどりの果実や野菜を身近に目にすることができた若冲が、水墨で描いたのは何故だろう。そんなことを考えながら近くの寺町三条通りにある矢田寺(矢田寺地蔵尊)へ向かいました。

矢田寺の地蔵は、地獄まで行って罪人を救ってくるとか。

本堂に安置された本尊は、高さ2㍍の地蔵菩薩立像。開山した満慶上人が冥土に行き、出会った生身の地蔵の姿を彫らせたと言われ、人々の苦しみを引き受けてくれる代受苦(だいじゅく)地蔵として信仰されています。

境内にある梵鐘は、六波羅蜜寺近くにある六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)の梵鐘が精霊を迎える「迎え鐘」と呼ばれるのに対して、こちらは「送り鐘」と呼ばれ死者の霊を迷わず冥土へ送るために撞くそうです。

本堂や境内には、白や赤の提灯や地獄に落ちた罪人を救う様子を描いた絵馬などが並びます。そんな中で疲れを癒してくれたのは、小さくて可愛いお地蔵さんたち。フェルト作りの地蔵が並ぶ様子をカメラに収めました。

予定していた行程は終りましたが、時間があったのでリニーアルされた京都市京セラ美術館で開催中の「京都の美術 250年の夢」を見てきました。

江戸から現代へ脈々と続いてきた日本画や洋画、書、陶器、工芸などを巨匠の作品でたどり、「京都の美」の深さと幅広さを改めて知りました。

回った寺社などの多くはこれまでにも何度か訪ねたことがありますが、今回のような視点を持って歩いたのは初めて。歩数計によると、2日間で2万8000歩に達していました。

京都への1泊旅行は「Go Toトラベル」を利用しました。

京都での行動は自由で、名古屋=京都間の新幹線(乗車列車の座席が決められた「ひかり」)と、ビジネスホテルのシングルルーム利用を合わせたセット料金は7,540円。

もちろん京都での食事や交通費、拝観料などは自腹ですが、地域共通クーポンでお土産を買うこともできて、名古屋弁で言えば「どえりゃあ、お得だがや」でした。

伊藤若冲の果蔬涅槃図(かそねはんず)

以下は山田彊一講師の妖怪画です

上から錦市場、誓願寺、矢田寺

カルチャーセンターの風景水彩画教室の宿泊取材旅行で、「Go Toトラベル」を利用して京都へ出かけ、由緒ある寺社や街並みを歩いてきました。

といっても、狙いは豊かな風景よりも、京で暮らす人々の間で恐れ、慄き、語り継がれてきた妖怪や幽霊話の里を巡ろうというものです。

旅は、教室の山田彊一講師がライフワークの一つとして取り組んでいる妖怪研究の成果「京都妖怪36景」を今月末までに出版するのに因んで企画されました。

僕は、妖怪にはさほど関心がありませんが「ちょっぴり無常観に浸るのもいいか」と、現代美術家でもある山田講師作成のレジュメを手に歩いてきました。2回に分けて掲載します。

17人の一行は、まず東山区大和大路上ル東の六波羅蜜寺(ろくはらみつじ)へ。

寺の傍の道は「六道(地獄道、餓鬼道、畜生道、阿修羅道、人道、天道)ノ辻」と呼ばれ「あの世とこの世の境目と言われていた(山田講師)」とか。

傍には亡骸を風葬や鳥葬にした鳥辺野(とりべの)への道も。さらには鳥辺野に捨てられ死んだ女性が死ぬ直前に出産した赤子のため幽霊になって夜ごと飴を買いに来たとの伝わる幽霊飴の店、平安時代の文人・小野篁(おののたかむら)が地獄と行き来したとされる井戸・・・。のっけから妖怪・幽霊の世界に迷い込んだ感じでした。

次は清水寺。舞台は工事中でしたがh拝観はでき、人々が飛び降りて亡くなった眼下を見下ろし、無常観がよぎりました。近くには広大な墓地。飛び降り、自死した多くの遺体も埋葬されたと言います。

続いて、豊臣秀吉の正室だった北政所(ねね)が秀吉を弔うために造られた高台寺。徳川家康の命で各地から集まった普請役が築いた建造物と広大な苔の庭は、新しい権力者の強い意図を感じます。

今度は八坂神社。境内にはいくつもの関連神社が並びます。

その一つ、疫(えき)神社は名の通り疫病除けの社。正面には茅で編んだ大きな輪が、新型コロナの退散を願って3月から置かれています。

コレラが大流行した1877年(明治10年)以来といい、早期収束の祈りを込めて左、右、左と8の字を描きながら輪をくぐってきました。

知恩院へ。高さ24㍍、横幅50㍍もある日本最大の三門と、除夜の鐘のテレビ中継でもお馴染みの高さ3.3㍍、重さ70㌧もの大梵鐘はあまりにも有名です。

長く続く石段道。見上げただけで「トシを考えると、止めるのも勇気」と迷いながらも、やはり大梵鐘まで登り切りました。

徳川家康がこの寺を永代菩提所と定めており、山田講師は「京都妖怪36景」の中で、家康が梵鐘の音の妖怪になって江戸長期政権を支えたのではないか、と一枚を描いています。

ここまでで「妖怪・幽霊の里めぐり」の初日は終了。17人のうち都合で7人が名古屋へ帰り、残る10人が翌日の行程に備えてビジネスホテルへ向かいました。次回に掲載します。

以下は山田彊一講師の妖怪画のモノクロプリントから

上から六波羅蜜寺、清水寺、高台寺、八坂神社、知恩院