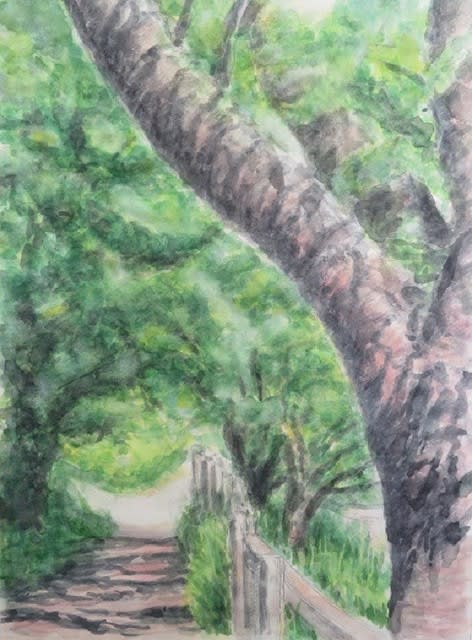

試し刷りした展覧会の案内はがき。コロナのため中止になりました

新型コロナ感染防止のため、カルチャーセンターなどの受講生らによる教室展や発表会なども各地で中止が相次いでいます。

朝日カルチャーセンター名古屋の風景水彩画教室で学ぶ我々も、名古屋市民ギャラリーで3月後半に予定していた教室展を中止、5月の第2週に開催する予定だった教室の有志によるグループ展も中止を決めました。

どちらも年に1度の展覧会。中止すべきかどうか、まさに苦渋の選択でした。

教室展「風景水彩画KAZE」展は、1年間に宿泊スケッチを含めて計4回ある各地へ出かけてのスケッチ取材で描いた10号大の作品を中心に各自3点ずつ選び、会場いっぱいに展示しています。

ことしも案内はがきを各自が友人らに発送、搬入日に飾りつけをしてくれる専門スタッフの手配なども終えていました。しかし、会期が翌週に迫ってもコロナ感染の収まる気配はありません。

「年に1度の機会。何とか開けないだろうか。でもコロナ感染拡大の場にはできない」。幹事は中止を決断せざるを得ませんでした。

「風の游子展」と名付けたグループ展は教室の有志6人で企画。今年13回目の展覧会を5月12日から開く予定でした。

10~50号の作品を各自8点ずつ選び終え、「実力が着実にアップしているのを見てもらおう」と張り切っていました。

ただ、コロナによる中止も予想されたので、メンバーが作成した案内はがきの試し刷りにも「来場の際は事前に催し案内を掲載している会場のホームページで確認を」との添え書きをアドレスとともに記載してありました。

しかし、政府が東京都など7都府県を対象に来月6日までの緊急事態宣言を発表。愛知県は対象地域に入らなかったものの、感染者数は全国5番目、感染経路不明も増えており、独自の緊急事態宣言を出しました。

このため6人で話し合った結果「宣言期間が予定通り終わったとしても、5月第2週の催しが安心して開けるとは思えない」と中止を決めたのです。