その昔にはキリシタンであったとの想定の許、考えていく。

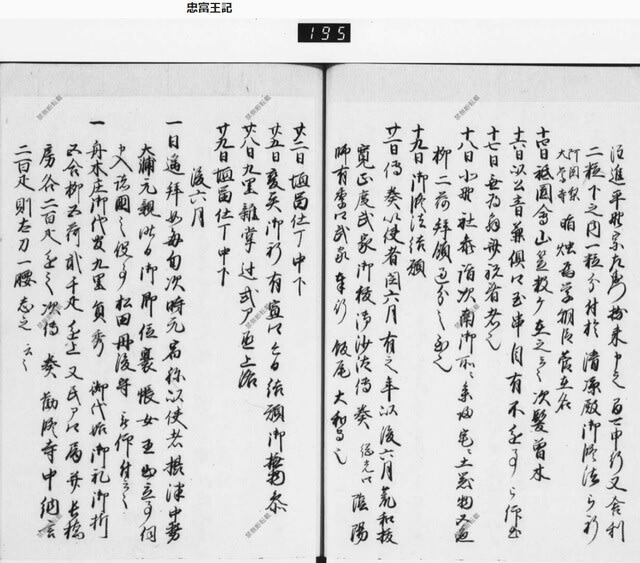

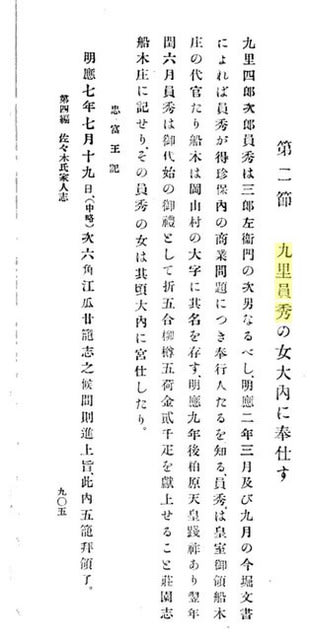

近江八幡にいた九里員秀の娘は大内裏の長橋局房にいて(忠富王記)、やはり院には乾大夫がいたのだ。

これは同じ文書内で見ることができている。

九里員秀の娘がその後、乾太郎左衛門に嫁いだと仮定。

(長命寺縁起に九里のいた水茎岡山城の城主乾甲斐守との記載があるそうである。…九里が歿した後である。)

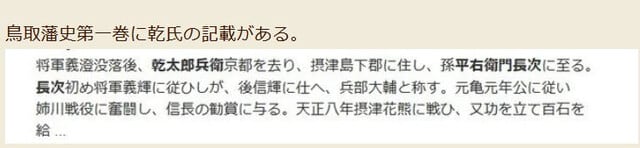

其の乾太郎左衛門の裔が後に茨木の乾大夫にも繋がっていると考える。

http://takayama-ukon.sakura.ne.jp/pdf/booklet/itou.pdf

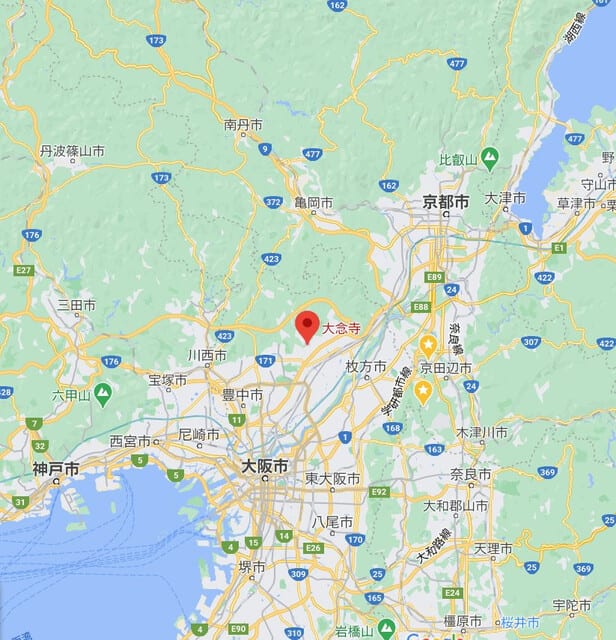

この茨木の周辺に継体天皇陵もある。(太田茶臼山古墳)(関係はないかもしれないが)

岡山藩から鳥取藩に移った池田藩主(光仲)はキリシタンであった。その家臣であった乾氏もキリシタンであった。

茨木の乾氏と同族の乾氏

ならば、これが傍証と成るかもしれない。

===*===

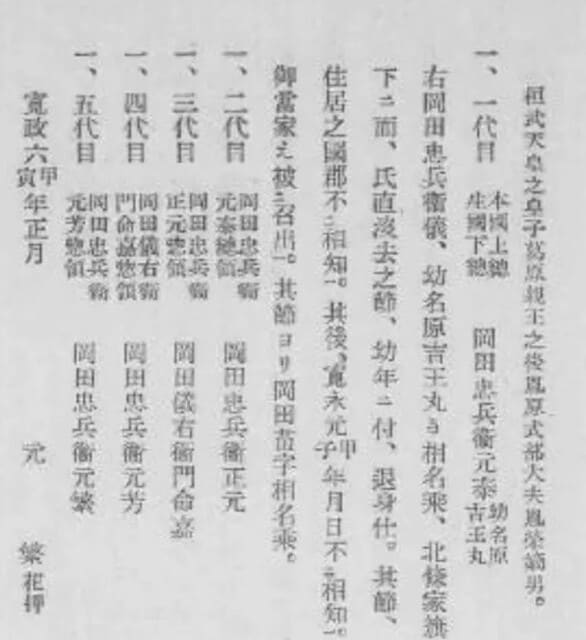

わが九里の系図は政直から始まっている。

岡田政直は九里政直となった。

岡田某氏は京にいた「岡田氏」とも関係のある人物であった、と仮定する。

京・伏見には原胤信がおり、宣教師の求めもあり伝道所を創建に協力していた。

「慶長5(1600)、胤信は大坂に於いて、イエズス会神父ペドロ・モレホンより洗礼を受け、ヨハネの洗礼名を授かった。どういった経緯で神父と出会ったかは定かではない。

慶長6(1601)年の伏見城再建時…」と千葉氏の中の「原胤信」によるとそう書かれている。

https://chibasi.net/hara15.htm

この原胤信と弟とその裔は「岡田氏」を称することと成る。

【原吉王丸 岡田元泰と称す】 と文書に出てくる。そう、確か胤信は吉丸と書かれていた。吉王丸も胤信かもしれない。

家康の前では、すでに岡田を名乗っていたのかもしれないし、逐電したのちの事なのかもしれない。

ともかく、原氏から岡田氏と称するようになっている。

===*===

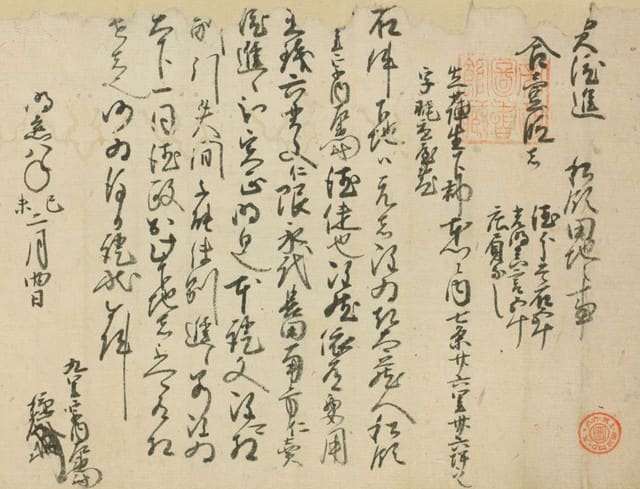

前野長康の娘が藤堂高虎の配慮で京の岡田氏に預けられた。

===*===

京都に住していた「岡田氏」が鍵を握っている。

前野氏・藤堂氏が良く知っていた人物、且つ、もしかすると「原胤信」ともかかわりがありそうな人物。

岡田重能(重善)は尾張国星崎城にいた。尾張と云えば前野氏本拠であり、当然知っていたと思われる。

佐々氏も当然知っていたと思う。

前野氏・佐々氏とのつながりがあるという事は、長い目で見ると「良峯姓」として繋がっているのが「原氏」である。

1595年に前野長康の娘を預けたのなら、岡田重能(重善)は1583年に歿しているため無理である。

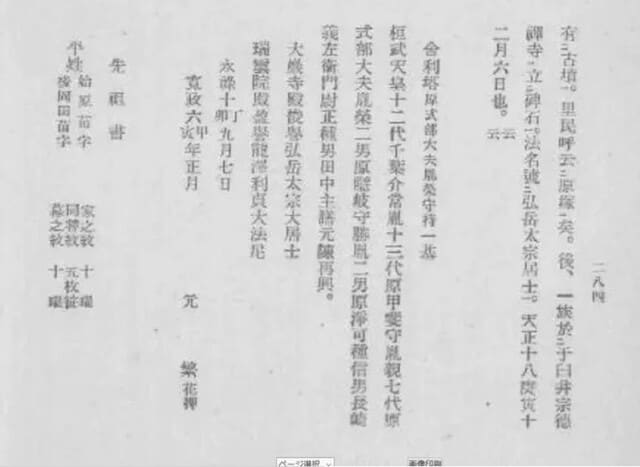

重善の弟が僧であった。「良沢」という。

京都の寺にいたならば、この人物がそうかもしれない。

そして、さらなる可能性としては息の岡田重孝と善同、娘であった山口重勝の妻である。

しかし、その息の岡田重孝も、織田信雄に誅される。(1584年)

その弟善同は1558年生まれであるから、37歳あたりの時に前野長康が誅されている。

その善同の息善政の正室は佐久間勝之の娘である。

佐久間勝之(父は佐久間盛次。尾張国生まれ。はじめ佐々成政さっさ・なりまさの養子となり、佐々を称した。)

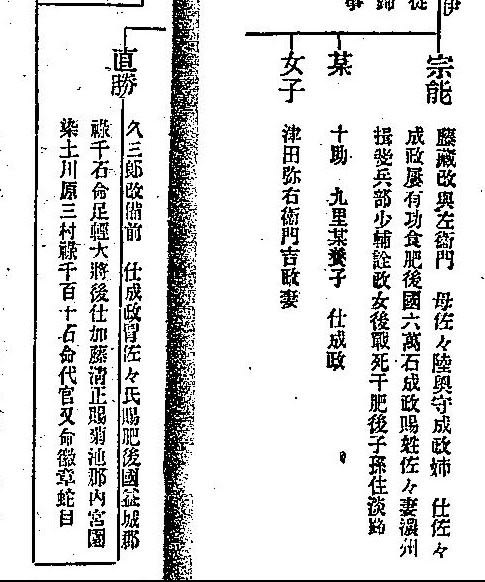

そこで、九里十助と出会っているはずである。十助は成政に仕えていた。

遡るが、其の勝之の正室が佐々成政の娘である。

ここで、原氏とつながってくるのではないだろうか。

原氏と佐久間氏は時折セットで出てくる。

「佐久間氏」を調べると何かがわかるかもしれない。

原胤信が大叔父であるという原胤昭の家系にも佐久間氏の名が見えている。

佐久間氏と岡田氏が、今後調べていく課題となりそうである。

米沢の九里三郎右衛門、と岡田氏の接点である。

http://www.yutenji.or.jp/history/nenpyo/page-33145/page-33721/