http://www.shiga-jinjacho.jp/ycBBS/Board.cgi/02_jinja_db/db/ycDB_02jinja-pc-detail.html?mode:view=1&view:oid=947

社伝によると、敏達天皇の勅願所で聖徳太子の創祀といわれ、鎌倉時代の頃から隆盛をきわめた敏満寺の守護神と祀られてきたといわれている。建久の昔、俊乗坊重源が東大寺再興の砌り延寿の祈願をしたともいわれている。

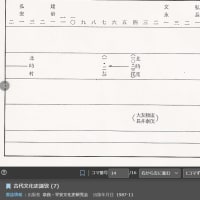

紀氏である重源

父:紀朝臣季重 瀧口左馬充(紀朝臣長谷雄の後裔)

母:大江氏の娘

木村氏が佐々木六角氏と京極氏に分かれた際に両方に分かれて付いたように、九里氏も分かれたと思われる。

その一方が和歌山系図の六角氏頼の元にいた九里である。(石寺・掃部允)

もう一方の京極氏についた方は、途中で間違われぬように「久徳氏」と名前を変えたのではないだろうか?

其れなのに…ある時京極氏から六角氏に乗り換えようと謀反を起こす。

そこで浅井氏に久徳城や敏満寺・胡宮神社も焼き払われてしまったようである。

胡宮神社(敏満寺)の神官?であった久徳氏

【近江敏満寺跡(近江胡宮明神)】

http://www7b.biglobe.ne.jp/~s_minaga/ato_binmanji.htm

勝蔵坊 中之坊 久徳左近太夫祈願所

「新谷氏伝譜系図」

勝経 新谷伊豆守 敏満寺公文所

神官職 家老 杦岡左衛門尉重元・北村三郎兵衛尉政常

永禄五年九月四日、久徳左近大輔実時叛江北京極殿御方、為江南観音寺城主六角左京太夫義実(賢カ)之味方、

依之、不移時中浅井備前守長政引卒八千余騎軍勢、押寄久徳城、数日攻戦、終突一城落去矣、仍敏満寺衆徒并神官等久徳之一味也、故浅井忽押寄敏満寺、于時衆徒等於惣大門前防禦之、及敗軍、浅井勝乗、直於院内坊合軍火、此刻味方学頭豊一坊・池之坊、

同学侶光満坊以下百弐拾之坊舎悉炎上、新谷伊豆守・同下司左衛門太夫・前公文出羽守、凡其勢八百余人皆戦死、

同九月五日、多賀大社諸伽藍倶炎上、神官坊舎悉破却、

此日新谷伊豆守負重疵、人山中自殺畢、

法名 王台院殿公文照清禅定門

妻 久徳左近大輔実時女 享禄元年正月十七日卒

智道禅定尼

勝虎 新谷越前守

神官 敏満寺公文所

敏満寺破却之刻、寺産宝物旧禄等散在云云、其身負重手、引退大君ケ畑村、保養疵全癒云云、浅井殿加憐愍、被召出、

如旧例神官職被申渡畢、永禄六年社頭遷宮、自浅井殿敏満寺門前・藤瀬・萱原三箇村寺領拝領、

永禄十一年九月廿日、平相公平信長公敏満寺四至封疆地除被仰渡、

天正元年九月四日、於佐和山城奉拝謁 信長公、則為社領賜旧領三箇邑、

同十七年佐和山城主堀左衛門督秀政殿之与力侍被申渡、此刻屋敷地免除、

天正十九年正月十五日卒、法名岳照院宗観大禅定門

妻 今村帯刀正息 法名 妙度禅定尼

文様二年八月九日卒

(系線は省略)

※新谷氏は代々中世末期の「神官」「敏満寺公文所」であるとする。

永禄5年(1662)久徳左近大輔実時は六角氏に味方したため、淺井長政は久徳城に押し寄せ、落城させる。久徳に一味した敏満寺衆徒・神官も攻撃を受け、120の坊舎は悉く炎上、学頭以下800人が戦死、後日には多賀社も炎上、新谷勝経は自殺、子息勝虎も負傷する。

永禄6年3ヶ村の寺領受領、永禄11年信長、3ヶ村の寺領を安堵、

===*===

巨勢金岡も紀氏である。

巨勢金岡がこの地に来て写生をしようとしたが、絶景筆力のおよぶところにあらずと、筆を折ったという景勝の地である。そこが水茎の岡山である。水茎とは筆のことだそうだ。

近江国に訪れていた紀氏という事になる。この金岡の養子(甥)巨勢相覧 の子孫は大神神社社家となっているそうである。

そして、遠く離れた国東半島の富来氏も紀氏である。

この富来氏と能登の富来氏、更に因幡国の冨城氏・日蓮の支援者であった富木氏ともルーツは同じであったかもしれない。

===*===

しかし、九里氏は和邇氏にも当てはまるように思っている。

【櫟氏(市井・一井・櫟井・井氏)】【平井氏】【堀氏】【一井氏】(櫟氏)【井上氏】【相賀島氏】【浅小井氏】【深尾氏】

【山田氏】【奥島氏】【馬場氏】【新屋氏】【三上氏】【虫生氏】【田中氏】【滋野氏】もその仲間となると思う。

https://blog.goo.ne.jp/kunorikunori/e/ff3a23675762d8f3635bcda66bb93f0c

近江国の紀氏(武内宿禰)と和邇氏(小野氏も含む)がどこかで繋がっている。

なぜならば、日牟礼神社や奥津島神社などは武内宿禰や紀氏が関与しているが、その後、和邇氏が守っている。

難しい…

http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/keihu/sizokugairan/wani1g.htm

この前地図見ていて過去に近く通ったなあと思った神社がありましてそこの由緒に白鳳4年に大江長元さんって勅使として来ているのにびっくりしたんですよね。ただしWiki情報レベルです、人名は。大江氏は私の探究にやたら関わるんで最初の方を探してます。この頃大事だと思うんですよね。大江とか大枝とか頂いたとか土師だとか色々ありますが、わざわざ静岡まで行かせるってよっぽど仕事出来たんでしょうね。観音とかお水とか治水関係の方だったろうと思います。

あともう一人 トキって音でびっくりしましたが

礪杵道作って方が出てきちゃったんですけど、これも多分道が付くんで父の関係の方のようで以前どうしても行きたくなった場所の乗り換えの辺りで鳥肌立ってます。大津皇子は個人的にお母さんの太田さん関係で好きなんですけどこの関係で伊豆に流されたっぽいんでアリだなあと。岐阜か奈良かどちらかみたいな説あるようですから道関係と川も含め水神さんのベースも見えてきそうです。中将姫にも去年ハマったんですよね。

今は太田道灌の関係地がまた鳥肌もので行った場所が多いのもありなんだか家に籠もっている間にパズルが同じ時代で重ねってきちゃってます。

麒麟くるがまた面白いですよね、また昨日は磯田さんの本能寺の変の新情報も面白かったです。明智も絡んできそうですよね。三好は特に苦手ですし、赤松も。ただ現世ではフラットで行きたいですよね、みんながいないと今がないので。

で父のゴールは熊野っても思ってますがそこも色々と出てくるんですよね。

紀氏と和邇で上の二人が絡みそうなのでコメント入れておきますね。

どちらも女系が共通って思うと見やすくなりそうですけど結構見えない事が多いとも思います。で歴史の中には都合よくトラップもうまく出来てますけど、一番確信として言えるのは仕事量としてはこの二系統があまり有名でない事がそもそもおかしいわけなので掘ってみたら凄い物出てくるのは間違えないと思います。

上のふたりは7世紀ですけど平安前に見えてるうちにつかまえておきたいです。もっと遡ってもみえてくるといいんですけどね。

そうそう共通項としては水神さんだけど移動する水神さんの仲間のように感じます。大地の水神さんと言いよりは動く水神さんの背景は感じます。

巨勢は特に古墳とかでの個性あるし、近畿よりも関東の方が縁もありそうに思うんですよね。そこを動ける理由に紀氏と和邇さんがいそうです。これは物の動きや情報伝達や生活の知恵などが動いている確証があれば見えてくるでしょうね、木簡とか土器とか工具とか瓦とかでも。平安になれば野菜でも見えてくるように思うんですよね。

記事で気になった文字がもう一個あったんですがまた思い出したらお知らせします。

「米之宮浅間神社」ですね?

天武天皇の御代白鳳4年(7世紀末)大江長元が、朝廷よりの勅使として参向し、大同年中(9世紀初め)には富士山が噴火、それを鎮める為新たに朝廷勅使により、木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)をお祀りし、その鎮火を願いました。

これから、大事になってきそうな神社ですね。

そして、「礪杵道作」という方がいらしたのですね。

この方、親王家の舎人長であるそうです。

もっと調べてみますね。この礪杵という漢字は初めて見ました。

良い情報をありがとうございました!!

でもう一人の方は、道が付く方はどうしても岐阜?ってイメージがありまして道の紙とか道祖神とかの信仰も探ってます。二十三夜塔で考えると23で富士山の日でもあるんですよね。富士氏も上の神社の関係でもヒント出てきたら嬉しいなあと思ってます。

また話がそれてしまいましたが、以前行った夕陽の素敵な西伊豆に道部神社があるんで、道部って聞くだけで道の信仰と治水の才能もちょっと深読みしてます。祭神さんはミズハノメさんなので水神さんみたいですが、三番叟なんですよね、父の好きな神社もそれをやってました。あと縁のありそうな和泉元彌さんも得意だったかな?

でそこから東京に帰る方法探していました考えたコースの乗り換えが稲梓って地名なんですよね。そこにどうも米山薬師って所がありまして下田市のホームページにはお名前載ってるんですよね。で地図眺めて箕作って地名みてここ父の関係ありそうって思ってたらその地名がまたみちつくりってが地名のおこりとの紹介ありましたよ。美濃でもいいですけど、箕がつく地名みるとここ怪しいと思うキーワードです。

という事で父の縁ありそうな場所が天武の頃、流された道の付く方が関わることが関係しそうですよね。でミノって音もなりますし、庚申堂も地図ではありそうですし。

奈良と伊豆の接点はこの時代にありそうですよね。

あと米山薬師は行基さんのお名前も出てきたりなので、ここの所関東で行く所も行基さん絡みなのでびっくりしてます。葛城神社も伊豆にあるんですよ、文字だけでも深読みしますよ。地形的にも凄い場所多いので好む民族はいそうですよ。

壬申の乱この辺りで何か歴史が目隠しされてそうなのでこの辺りもヒントになるかと思います。お水の神さんは意外にも見えにくいのがびっくりですよね。

どうも光秀の件も伊達の件もどうも北条さんの裏の女系を護ろうという方が関わっているように思います。ただそれが裏目っているようにも思うんで護らないでちゃんと見えるようにして欲しいと思うんですよね。

礪杵道作は多分大事ですよ、出てくると日本も良くなるのでは?コロナへの対処法も知恵持っているように思います。