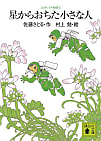

「コロボックル物語3 星からおちた小さな人」(Kindle版)

内容紹介:

伝説の“コロボックル”―日本の小人―彼らは、現代に生きていた!そして学校を作り、新聞を作り、今、“飛行機”を作ろうとしている。飛行テストで事故に遭い、人間の少年につかまって覚悟を決める「ミツバチ坊や」。彼を救うため、全力で仲間を探すコロボックルたち。胸が熱くなる冒険譚。

1959年初版、2010年~2012年に文庫化。

著者について:

佐藤さとる(さとう さとる): ホームページ

1928年、神奈川県生まれ。『だれも知らない小さな国』で毎日出版文化賞・国際アンデルセン賞国内賞などを、『おばあさんのひこうき』で児童福祉文化賞・野間児童文芸賞を受賞。日本ファンタジー作家の第一人者で作品も多い。

村上 勉(むらかみ つとむ): ホームページ

1943年、兵庫県生まれ。1965年、『だれも知らない小さな国』(佐藤さとる作・講談社)の挿絵でデビュー。以来、挿絵、絵本、装幀など、出版美術界と深く関わってきた。主な作品に『おばあさんのひこうき』(小学館絵画賞受賞)、『おおきなきがほしい』、『きつね三吉』、『旅猫リポート』、「コロボックル」シリーズ他多数。

有川浩さんの「だれもが知ってる小さな国」を読んだのがきっかけで、小学生の時に読んだ佐藤さとる先生のコロボックル物語シリーズを第1巻の「だれも知らない小さな国: 佐藤さとる、村上勉」から読み直している。今回紹介するのはその3巻目だ。

混雑する通勤電車で押し合いへし合いしながらこのほっこりした物語に没頭するのが楽しくなってきた。僕は地下鉄丸の内線で児童書に没頭する中年男である。

物語の世界にもゆっくりと時間が流れ、コロボックルたちの社会には街や学校ができている。前作で若者や子供だったコロボックルも、立派な大人に成長し、社会の中でそれぞれ大事な役割を果たすようになった。

そんな彼らを支える「せいたかさん」のおかげで、コロボックルたちの世界でも技術革新が進んでいる。身体が3cmしかない彼らは、もともと「風」を利用して空中を移動することができた。しかし、風まかせでは行きたい場所に行くことができない。まず実用化したのはヘリコプターだ。動力は彼らの強靭な脚力である。

けれどもヘリコプターだけで彼らは満足しなかった。こんなに大きな機械だと人間に見つかってしまう危険があるからだ。機械の小型化が次の課題となった。

第3巻は小型化して1人乗りにした飛行機械の試験飛行のシーンから始まる。「ミツバチ坊や」と呼ばれていたコロボックルの少年が試験飛行をする。近くには彼を見守るヘリコプター。

飛行テストはうまくいったかに思えた。だが、運の悪いことに上空を飛んでいた「もず」がヘリコプターをめがけて急降下してきたのだ。この鳥はコロボックルにとって天敵のようなものだ。

とっさに機転をきかせたミツバチ坊やは「もず」に体当たりをする。おかげでヘリコプターと乗員は助かった。しかしミツバチ坊やは負傷し、開発したばかりの飛行機械もダメージを受けて落下してしまう。

ミツバチ坊やは行方不明になった。マメイヌ隊も何度も捜索したが見つからない。たまたま落ちた場所が悪かった。彼は人間の小学生の男の子に捕まえられてしまったのだ。最初ミツバチ坊やは気絶していたから「おチャ公」と呼ばれていたその少年は「ゴム人形」だと勘違いしていたのだ。

その後、おチャ公はゴム人形ではないことに気づき、ミチバチ坊やを鉛筆削りの中に閉じ込めてしまう。逃げ出さないようにテープでしっかり固定してしまった。ミツバチ坊やの運命はおチャ公にかかっている。彼はコロボックルの少年をどうしようというのか?

捜索を続けたことが実って、コロボックルたちもミツバチ坊やの所在を突き止めることができた。しかし、厳重に閉じ込められた状態では手も足も出ない。

はたしてミツバチ坊やを救出することはできるのだろうか?

この巻もいくつかの「昭和の風景」を思い起こさせてくれた。まずミツバチ坊やをつかまえた少年のあだ名の「おチャ公」である。そういえば昔は男の子や動物を「~公」って呼ぶときがあったな。例えば忠犬ハチ公とか。時代劇には「熊公」がときどき登場する。いまではほとんど使われなくなった言い方だ。

でもそもそも「~公」って何だろう?無意識で使っていたから今さらながら不思議に思った。「大久保利通公」のような敬うための言い方ではない。ユニークな語義が載っている辞書として知られる「新明解国語辞典」をひいてみると次のように書いてあった。

公(こう):親しい間柄や軽視すべき人の名前の略称の下につける語。

がらの悪い不良少女のことを「ズベ公」などと呼んでいたこともあった。これは明らかに蔑称。

おチャ公がミツバチ坊やを「拾った」のは、彼が新聞配達をしている中学生を手伝っていたときのことだった。中学生が新聞配達をすることは今はほとんどないし、年齢が離れた子供たちが一緒に遊んだりしていたのも昭和45年くらいまでのことだったと思う。僕も小学校低学年までは近所のお兄さんに遊んでもらっていた。そのような環境で自然に学ぶ上下関係って、けっこう大切なものだと思うのだ。

今はすっかり変わってしまい、遊び場で自分の子供が年上の子供と知り合ったり遊んでいたりしたら、多くの親は心配になってやめさせるだろう。いくつか思い当る事件があるから仕方のないことかもしれないが、そう思うと少しさびしい。

そして子供時代の僕の心を大きく揺さぶったのは、ミツバチ少年に渡されたせいたかさんが作ったトランシーバーだ。これを使って小山にいるせいたかさんやコロボックルにおチャ公の状況を連絡することができる。救出はいつ始めればよいのかを決めるのには欠かせないアイテムだ。

携帯電話がなかった子供のころ、トランシーバーはあこがれのアイテムだった。そういうところに僕はワクワクしてこの物語を読んでいたんだなぁと思い、ついアマゾンでトランシーバーを検索してしまった。

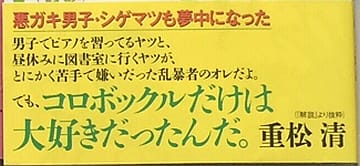

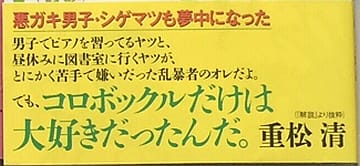

巻末に感想文をお寄せくださったのは作家の重松清さんだった。ガキ大将だった重松さんが、なぜこの物語に熱中したのか?思わずにんまりしてしまう感想文である。

引き続き第4巻を読むことにしよう。

佐藤さとる版は僕が小学生の頃までに4巻まで、大学生の頃に第5巻と第6巻が単行本として刊行されていた。だから僕は第5巻と第6巻は読んでいない。

1959年:コロボックル物語1『だれも知らない小さな国』刊行

1962年:コロボックル物語2『豆つぶほどの小さないぬ』刊行

1965年:コロボックル物語3『星からおちた小さな人』刊行

1971年:コロボックル物語4『ふしぎな目をした男の子』刊行

1983年:コロボックル物語5『小さな国のつづきの話』刊行

1987年:コロボックル物語6『コロボックルむかしむかし』刊行

コロボックル物語特設ページ(講談社)

http://kodanshabunko.com/colobockle.html

このシリーズはその後作家の有川浩さんに(正式に)引き継がれた。2015年に刊行された本がこちらである。

だれもが知ってる小さな国(コロボックル物語):有川浩、村上勉

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/ca8ad5b02a398bbafad942587907bc92

講談社文庫版:佐藤さとる、村上勉:2010年から2012年に刊行

「コロボックル物語1 だれも知らない小さな国」(Kindle版)(紹介記事)

「コロボックル物語2 豆つぶほどの小さないぬ(Kindle版)(紹介記事)

「コロボックル物語3 星からおちた小さな人」(Kindle版)

「コロボックル物語4 ふしぎな目をした男の子」(Kindle版)(紹介記事)

「コロボックル物語5 小さな国のつづきの話」(Kindle版)(紹介記事)

「コロボックル物語6 コロボックルむかしむかし」(Kindle版)(紹介記事)

青い鳥文庫版は1980年から2005年に刊行された。

講談社青い鳥文庫版: Amazonで検索

単行本も新品で買うことができる。購入される方はここまたはここをクリックしていただきたい。

新イラスト版:佐藤さとる、村上勉:2015年に刊行

新イラスト版は第3巻までしかでていない。今後、続きが出るのかもしれないが。新イラスト版の判型は有川版と同じだ。

「コロボックル物語1 だれも知らない小さな国」

「コロボックル物語2 豆つぶほどの小さないぬ」

「コロボックル物語3 星からおちた小さな人」

新イラスト版: Amazonで検索

「コロボックル物語3 星からおちた小さな人」(Kindle版)

第1章:空とぶ機械

第2章:この世にただひとりとなるべし

第3章:臨時マメイヌ隊員

第4章:あまがえる作戦

第5章:夕焼け雲

あとがき(その1~その4)

解説:重松清

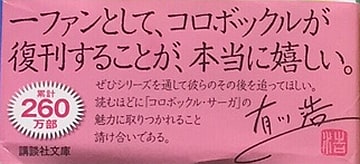

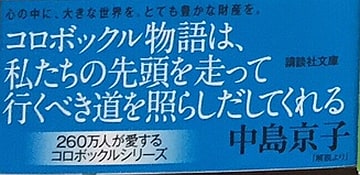

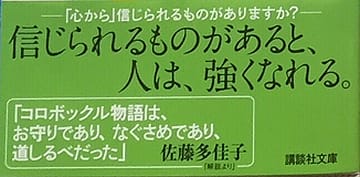

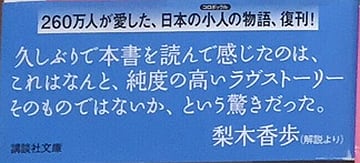

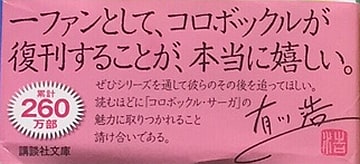

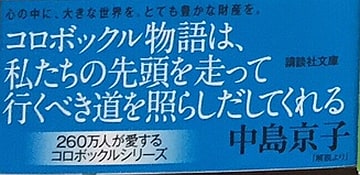

以下は文庫版(佐藤さとる作)の帯に書かれたコロボックル物語ファンのメッセージ

有川版についている帯

内容紹介:

伝説の“コロボックル”―日本の小人―彼らは、現代に生きていた!そして学校を作り、新聞を作り、今、“飛行機”を作ろうとしている。飛行テストで事故に遭い、人間の少年につかまって覚悟を決める「ミツバチ坊や」。彼を救うため、全力で仲間を探すコロボックルたち。胸が熱くなる冒険譚。

1959年初版、2010年~2012年に文庫化。

著者について:

佐藤さとる(さとう さとる): ホームページ

1928年、神奈川県生まれ。『だれも知らない小さな国』で毎日出版文化賞・国際アンデルセン賞国内賞などを、『おばあさんのひこうき』で児童福祉文化賞・野間児童文芸賞を受賞。日本ファンタジー作家の第一人者で作品も多い。

村上 勉(むらかみ つとむ): ホームページ

1943年、兵庫県生まれ。1965年、『だれも知らない小さな国』(佐藤さとる作・講談社)の挿絵でデビュー。以来、挿絵、絵本、装幀など、出版美術界と深く関わってきた。主な作品に『おばあさんのひこうき』(小学館絵画賞受賞)、『おおきなきがほしい』、『きつね三吉』、『旅猫リポート』、「コロボックル」シリーズ他多数。

有川浩さんの「だれもが知ってる小さな国」を読んだのがきっかけで、小学生の時に読んだ佐藤さとる先生のコロボックル物語シリーズを第1巻の「だれも知らない小さな国: 佐藤さとる、村上勉」から読み直している。今回紹介するのはその3巻目だ。

混雑する通勤電車で押し合いへし合いしながらこのほっこりした物語に没頭するのが楽しくなってきた。僕は地下鉄丸の内線で児童書に没頭する中年男である。

物語の世界にもゆっくりと時間が流れ、コロボックルたちの社会には街や学校ができている。前作で若者や子供だったコロボックルも、立派な大人に成長し、社会の中でそれぞれ大事な役割を果たすようになった。

そんな彼らを支える「せいたかさん」のおかげで、コロボックルたちの世界でも技術革新が進んでいる。身体が3cmしかない彼らは、もともと「風」を利用して空中を移動することができた。しかし、風まかせでは行きたい場所に行くことができない。まず実用化したのはヘリコプターだ。動力は彼らの強靭な脚力である。

けれどもヘリコプターだけで彼らは満足しなかった。こんなに大きな機械だと人間に見つかってしまう危険があるからだ。機械の小型化が次の課題となった。

第3巻は小型化して1人乗りにした飛行機械の試験飛行のシーンから始まる。「ミツバチ坊や」と呼ばれていたコロボックルの少年が試験飛行をする。近くには彼を見守るヘリコプター。

飛行テストはうまくいったかに思えた。だが、運の悪いことに上空を飛んでいた「もず」がヘリコプターをめがけて急降下してきたのだ。この鳥はコロボックルにとって天敵のようなものだ。

とっさに機転をきかせたミツバチ坊やは「もず」に体当たりをする。おかげでヘリコプターと乗員は助かった。しかしミツバチ坊やは負傷し、開発したばかりの飛行機械もダメージを受けて落下してしまう。

ミツバチ坊やは行方不明になった。マメイヌ隊も何度も捜索したが見つからない。たまたま落ちた場所が悪かった。彼は人間の小学生の男の子に捕まえられてしまったのだ。最初ミツバチ坊やは気絶していたから「おチャ公」と呼ばれていたその少年は「ゴム人形」だと勘違いしていたのだ。

その後、おチャ公はゴム人形ではないことに気づき、ミチバチ坊やを鉛筆削りの中に閉じ込めてしまう。逃げ出さないようにテープでしっかり固定してしまった。ミツバチ坊やの運命はおチャ公にかかっている。彼はコロボックルの少年をどうしようというのか?

捜索を続けたことが実って、コロボックルたちもミツバチ坊やの所在を突き止めることができた。しかし、厳重に閉じ込められた状態では手も足も出ない。

はたしてミツバチ坊やを救出することはできるのだろうか?

この巻もいくつかの「昭和の風景」を思い起こさせてくれた。まずミツバチ坊やをつかまえた少年のあだ名の「おチャ公」である。そういえば昔は男の子や動物を「~公」って呼ぶときがあったな。例えば忠犬ハチ公とか。時代劇には「熊公」がときどき登場する。いまではほとんど使われなくなった言い方だ。

でもそもそも「~公」って何だろう?無意識で使っていたから今さらながら不思議に思った。「大久保利通公」のような敬うための言い方ではない。ユニークな語義が載っている辞書として知られる「新明解国語辞典」をひいてみると次のように書いてあった。

公(こう):親しい間柄や軽視すべき人の名前の略称の下につける語。

がらの悪い不良少女のことを「ズベ公」などと呼んでいたこともあった。これは明らかに蔑称。

おチャ公がミツバチ坊やを「拾った」のは、彼が新聞配達をしている中学生を手伝っていたときのことだった。中学生が新聞配達をすることは今はほとんどないし、年齢が離れた子供たちが一緒に遊んだりしていたのも昭和45年くらいまでのことだったと思う。僕も小学校低学年までは近所のお兄さんに遊んでもらっていた。そのような環境で自然に学ぶ上下関係って、けっこう大切なものだと思うのだ。

今はすっかり変わってしまい、遊び場で自分の子供が年上の子供と知り合ったり遊んでいたりしたら、多くの親は心配になってやめさせるだろう。いくつか思い当る事件があるから仕方のないことかもしれないが、そう思うと少しさびしい。

そして子供時代の僕の心を大きく揺さぶったのは、ミツバチ少年に渡されたせいたかさんが作ったトランシーバーだ。これを使って小山にいるせいたかさんやコロボックルにおチャ公の状況を連絡することができる。救出はいつ始めればよいのかを決めるのには欠かせないアイテムだ。

携帯電話がなかった子供のころ、トランシーバーはあこがれのアイテムだった。そういうところに僕はワクワクしてこの物語を読んでいたんだなぁと思い、ついアマゾンでトランシーバーを検索してしまった。

巻末に感想文をお寄せくださったのは作家の重松清さんだった。ガキ大将だった重松さんが、なぜこの物語に熱中したのか?思わずにんまりしてしまう感想文である。

引き続き第4巻を読むことにしよう。

佐藤さとる版は僕が小学生の頃までに4巻まで、大学生の頃に第5巻と第6巻が単行本として刊行されていた。だから僕は第5巻と第6巻は読んでいない。

1959年:コロボックル物語1『だれも知らない小さな国』刊行

1962年:コロボックル物語2『豆つぶほどの小さないぬ』刊行

1965年:コロボックル物語3『星からおちた小さな人』刊行

1971年:コロボックル物語4『ふしぎな目をした男の子』刊行

1983年:コロボックル物語5『小さな国のつづきの話』刊行

1987年:コロボックル物語6『コロボックルむかしむかし』刊行

コロボックル物語特設ページ(講談社)

http://kodanshabunko.com/colobockle.html

このシリーズはその後作家の有川浩さんに(正式に)引き継がれた。2015年に刊行された本がこちらである。

だれもが知ってる小さな国(コロボックル物語):有川浩、村上勉

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/ca8ad5b02a398bbafad942587907bc92

講談社文庫版:佐藤さとる、村上勉:2010年から2012年に刊行

「コロボックル物語1 だれも知らない小さな国」(Kindle版)(紹介記事)

「コロボックル物語2 豆つぶほどの小さないぬ(Kindle版)(紹介記事)

「コロボックル物語3 星からおちた小さな人」(Kindle版)

「コロボックル物語4 ふしぎな目をした男の子」(Kindle版)(紹介記事)

「コロボックル物語5 小さな国のつづきの話」(Kindle版)(紹介記事)

「コロボックル物語6 コロボックルむかしむかし」(Kindle版)(紹介記事)

青い鳥文庫版は1980年から2005年に刊行された。

講談社青い鳥文庫版: Amazonで検索

単行本も新品で買うことができる。購入される方はここまたはここをクリックしていただきたい。

新イラスト版:佐藤さとる、村上勉:2015年に刊行

新イラスト版は第3巻までしかでていない。今後、続きが出るのかもしれないが。新イラスト版の判型は有川版と同じだ。

「コロボックル物語1 だれも知らない小さな国」

「コロボックル物語2 豆つぶほどの小さないぬ」

「コロボックル物語3 星からおちた小さな人」

新イラスト版: Amazonで検索

「コロボックル物語3 星からおちた小さな人」(Kindle版)

第1章:空とぶ機械

第2章:この世にただひとりとなるべし

第3章:臨時マメイヌ隊員

第4章:あまがえる作戦

第5章:夕焼け雲

あとがき(その1~その4)

解説:重松清

以下は文庫版(佐藤さとる作)の帯に書かれたコロボックル物語ファンのメッセージ

有川版についている帯