アマゾンに注文したDVDが届いたので見てみた。

う~ん、良い意味でも悪い意味でも「アメリカ映画だな~。」というのが僕の本音。もともと僕が好んで見るのは心理描写を重視したヨーロッパ映画だから。アメリカ映画の中で受け入れられるのは、ヒューマニズム系かマイケル・ムーア監督系かバック・トゥ・ザ・フューチャーのようなタイムトラベル系くらい。アクション物、ヒーロー物は全く対象外。お決まりのハッピー・エンド・ストーリーにはうんざりさせられることが多い。

この映画のあらすじは他のサイトやブログにお任せしよう。

もちろん「数学や数学者についての映画」ではなかった。フィールズ賞を受賞したMITの教授が出てきたり、主役のマット・デイモンが演じる数学の天才青年ウィルが登場するが、数学は彼が非凡な才能を持っているという設定にするだけに使われている。

理数系の興味を満たせる映画じゃないことは見始めてすぐわかった。虐待を受けてひねくれて育ってしまった若者が、ロビン・ウィリアムスが演じる心理学者ショーンとの交流を通じて、人生や恋愛に前向きな青年に変わっていくプロセスを描いた映画だ。

歴史上にも数学や科学の分野で「天才の中の天才」と呼ばれる人たちがいたし、ニュートンやアインシュタイン、ガウス、オイラーなどは特に有名だ。でも彼らは裕福な育ちで高等教育を受けている。アインシュタインが特許局の職員だったとしてもそれは職がなくて仕方なくついた仕事。その前にはちゃんと物理学専攻で大学を出ている。

だが、この映画のウィルのように、天才的な才能を持ちながらちゃんとした教育を受けずに、陽の目を見ないまま終わってしまう例も、この広い世界にはあるのかもしれない。ウィルのように自分と同じ境遇のスラム街の仲間にしか心を開かず、チャンスを逃してしまう若者がきっといるのだろう。

でも、でもだ。やっぱり映画だなと思ってしまうのは経済的に恵まれないウィルが膨大な知識を持っていること。ウィル並みの知識を得るには高価な専門書を何百冊も読まなくてはならない。彼が図書館に通っていたとも思えないし。MITの廊下に貼り出された数学の難問を解けるレベルになるためには、ひらめきだけでなく専門書でのトレーニングが必要だ。

アインシュタインにしても父親が(小さいながらも)電気機機器を販売する会社の経営者だったから大学を卒業することができた。そして苦手な数学、とりわけ「曲がった多次元空間」の理論である「リーマン幾何学」を必死になって勉強したおかげで「一般相対性理論」を導くことができたのだ。

才能だけでは大科学者にはなれないのだろう。今の日本やアメリカを見ても有名大学に行くためには、多大な教育投資が必要だし。若い時代の限られた数年間に進学塾に通わず東大や京大に合格するのって(僕の学生時代でもそうだったが)困難なことだと思うわけだし。

学問の世界での「アメリカン・ドリーム」は映画の世界だけなのだろうと思いかけたところで登場したのが「インドの魔術師」との異名ととった数学者の「ラマヌジャン」の例。1887年に極貧のバラモン階級の家庭に生まれ、1920年に33歳の若さでこの世を去った。彼のことはウィキペディアの記事でお読みいただきたいが、歴史上でラマヌジャンこそウィルにいちばん近い例なのだと思った。(言い訳がましいが、ラマヌジャンにしても奨学金をもらってちゃんと教育受けたんだよ。)

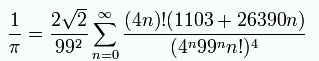

僕のブログをお読みいただいている方なら彼のことを知らない人はいないと思う。ラマヌジャンが「天才の中の天才」を越えて「神の領域」にいることを示すのには、彼の発見した次の公式を紹介するだけで十分だろう。(数式の画像をクリックするとCASIOの高精度計算サイトが開くようにしておいた。)

彼の数学が神がかりなのは、彼の中に「証明する」という概念が全くないこと。こういう複雑極まりない公式を「思いつく」のである。勉強や努力で到達できる世界ではない。天賦の「神がかりの才能」がなせる技だ。

アインシュタインの一般相対性理論が発表された当時、その内容を理解できる人は世界に5人もいなかったと言われているが、現在ではこの記事で紹介したように理数系の大学生なら(努力すれば)十分理解できる状況になっている。しかしラマヌジャンの数学はそのように「勉強して到達できるレベル」では全くない。

ラマヌジャンの才能を見つけ出し、伸ばそうとしたのがイギリスの数学者「G.H.ハーディ」だった。ハーディ教授の名前がでてきたときはっとした。直前の「量子現象の数理:新井朝雄(第2章)」の記事の中で僕は偶然「ハーディの不等式」を紹介していた。同じ人物である。有名というほどの学者ではないのでこの映画との不思議な縁を感じた。

ラマヌジャンが思いついた定理や公式をハーディが証明するという形で、いくつもの論文が発表されていったのだ。

ラマヌジャンの例を持ち出すことで、ひょっとしたらウィルのようなタイプの大天才もありかもしれない。ついついそう思わせててしまうのがこの映画。ウィルにとってのハーディ教授はステラン・スカルスガルドが演じるMITの数学教授ランボーなのだろう。でも結局ランボーはウィルの関心をひくことはできなかった。映画の最後のほうでは、心理学者のショーンに心を開き、才能を活かした就職をするように見えたのだが。。。

最後の最後、エンディング・ロールが流れる30秒前にとんでもないどんでん返しが起こるのだ。う~ん。。。やっぱりアメリカ映画。

このどんでん返しに「若者らしさ」や「爽やかさ」は感じるものの、「え~、そんなぁ。。。あ~、もったいない。」という想いがぬぐいきれない。

ネタバレはしたくないので、結末を知りたい方はDVDをご覧になるか、他のブログでどうぞ。

それでも、ウィルが心を開いていくシーンや友達からの心のこもった忠告など、気持に響くシーンもたくさんあるので、ご自分で見てほしい。

--------------------------------

5月19日に追記:

今回DVDで映画を見たのがきっかけで、ほぼ10年ぶりにTSUTAYAの会員になってきた。ブログに「映画」のカテゴリーも追加したので、理数系、コンピュータ、SF、フランス系に関連する映画に絞って、ときどきレビュー記事を書いてみようと思う。

年末に「とね日記映画賞」なんていうのを発表するのも楽しいかもしれない。

応援クリックをお願いします!このブログのランキングはこれらのサイトで確認できます。

う~ん、良い意味でも悪い意味でも「アメリカ映画だな~。」というのが僕の本音。もともと僕が好んで見るのは心理描写を重視したヨーロッパ映画だから。アメリカ映画の中で受け入れられるのは、ヒューマニズム系かマイケル・ムーア監督系かバック・トゥ・ザ・フューチャーのようなタイムトラベル系くらい。アクション物、ヒーロー物は全く対象外。お決まりのハッピー・エンド・ストーリーにはうんざりさせられることが多い。

この映画のあらすじは他のサイトやブログにお任せしよう。

もちろん「数学や数学者についての映画」ではなかった。フィールズ賞を受賞したMITの教授が出てきたり、主役のマット・デイモンが演じる数学の天才青年ウィルが登場するが、数学は彼が非凡な才能を持っているという設定にするだけに使われている。

理数系の興味を満たせる映画じゃないことは見始めてすぐわかった。虐待を受けてひねくれて育ってしまった若者が、ロビン・ウィリアムスが演じる心理学者ショーンとの交流を通じて、人生や恋愛に前向きな青年に変わっていくプロセスを描いた映画だ。

歴史上にも数学や科学の分野で「天才の中の天才」と呼ばれる人たちがいたし、ニュートンやアインシュタイン、ガウス、オイラーなどは特に有名だ。でも彼らは裕福な育ちで高等教育を受けている。アインシュタインが特許局の職員だったとしてもそれは職がなくて仕方なくついた仕事。その前にはちゃんと物理学専攻で大学を出ている。

だが、この映画のウィルのように、天才的な才能を持ちながらちゃんとした教育を受けずに、陽の目を見ないまま終わってしまう例も、この広い世界にはあるのかもしれない。ウィルのように自分と同じ境遇のスラム街の仲間にしか心を開かず、チャンスを逃してしまう若者がきっといるのだろう。

でも、でもだ。やっぱり映画だなと思ってしまうのは経済的に恵まれないウィルが膨大な知識を持っていること。ウィル並みの知識を得るには高価な専門書を何百冊も読まなくてはならない。彼が図書館に通っていたとも思えないし。MITの廊下に貼り出された数学の難問を解けるレベルになるためには、ひらめきだけでなく専門書でのトレーニングが必要だ。

アインシュタインにしても父親が(小さいながらも)電気機機器を販売する会社の経営者だったから大学を卒業することができた。そして苦手な数学、とりわけ「曲がった多次元空間」の理論である「リーマン幾何学」を必死になって勉強したおかげで「一般相対性理論」を導くことができたのだ。

才能だけでは大科学者にはなれないのだろう。今の日本やアメリカを見ても有名大学に行くためには、多大な教育投資が必要だし。若い時代の限られた数年間に進学塾に通わず東大や京大に合格するのって(僕の学生時代でもそうだったが)困難なことだと思うわけだし。

学問の世界での「アメリカン・ドリーム」は映画の世界だけなのだろうと思いかけたところで登場したのが「インドの魔術師」との異名ととった数学者の「ラマヌジャン」の例。1887年に極貧のバラモン階級の家庭に生まれ、1920年に33歳の若さでこの世を去った。彼のことはウィキペディアの記事でお読みいただきたいが、歴史上でラマヌジャンこそウィルにいちばん近い例なのだと思った。(言い訳がましいが、ラマヌジャンにしても奨学金をもらってちゃんと教育受けたんだよ。)

僕のブログをお読みいただいている方なら彼のことを知らない人はいないと思う。ラマヌジャンが「天才の中の天才」を越えて「神の領域」にいることを示すのには、彼の発見した次の公式を紹介するだけで十分だろう。(数式の画像をクリックするとCASIOの高精度計算サイトが開くようにしておいた。)

彼の数学が神がかりなのは、彼の中に「証明する」という概念が全くないこと。こういう複雑極まりない公式を「思いつく」のである。勉強や努力で到達できる世界ではない。天賦の「神がかりの才能」がなせる技だ。

アインシュタインの一般相対性理論が発表された当時、その内容を理解できる人は世界に5人もいなかったと言われているが、現在ではこの記事で紹介したように理数系の大学生なら(努力すれば)十分理解できる状況になっている。しかしラマヌジャンの数学はそのように「勉強して到達できるレベル」では全くない。

ラマヌジャンの才能を見つけ出し、伸ばそうとしたのがイギリスの数学者「G.H.ハーディ」だった。ハーディ教授の名前がでてきたときはっとした。直前の「量子現象の数理:新井朝雄(第2章)」の記事の中で僕は偶然「ハーディの不等式」を紹介していた。同じ人物である。有名というほどの学者ではないのでこの映画との不思議な縁を感じた。

ラマヌジャンが思いついた定理や公式をハーディが証明するという形で、いくつもの論文が発表されていったのだ。

ラマヌジャンの例を持ち出すことで、ひょっとしたらウィルのようなタイプの大天才もありかもしれない。ついついそう思わせててしまうのがこの映画。ウィルにとってのハーディ教授はステラン・スカルスガルドが演じるMITの数学教授ランボーなのだろう。でも結局ランボーはウィルの関心をひくことはできなかった。映画の最後のほうでは、心理学者のショーンに心を開き、才能を活かした就職をするように見えたのだが。。。

最後の最後、エンディング・ロールが流れる30秒前にとんでもないどんでん返しが起こるのだ。う~ん。。。やっぱりアメリカ映画。

このどんでん返しに「若者らしさ」や「爽やかさ」は感じるものの、「え~、そんなぁ。。。あ~、もったいない。」という想いがぬぐいきれない。

ネタバレはしたくないので、結末を知りたい方はDVDをご覧になるか、他のブログでどうぞ。

それでも、ウィルが心を開いていくシーンや友達からの心のこもった忠告など、気持に響くシーンもたくさんあるので、ご自分で見てほしい。

--------------------------------

5月19日に追記:

今回DVDで映画を見たのがきっかけで、ほぼ10年ぶりにTSUTAYAの会員になってきた。ブログに「映画」のカテゴリーも追加したので、理数系、コンピュータ、SF、フランス系に関連する映画に絞って、ときどきレビュー記事を書いてみようと思う。

年末に「とね日記映画賞」なんていうのを発表するのも楽しいかもしれない。

応援クリックをお願いします!このブログのランキングはこれらのサイトで確認できます。

数学者像のようなものを期待していたら,ちょっと外しているかもしれませんね。beatiful mindの方が好みですか?

> あまりおきにめさなかったですかね?

部分的にいい映画だなと思うところはたくさんあったのですけれど、数学や数学者の扱いが軽すぎなのが僕の反感を買いました。(笑)

結局最後は「ガールフレンドとの愛 > 自分の学問やキャリア」になってしまいましたし。

僕が理数系びいきだから、そう思うのでしょうね。ウィルの得意分野が法律と歴史だけだったら、僕の見方はころっと変わっていたかもしれません。

「ビューティフル・マインド」は数学者ナッシュの人生を描いた作品ですね。まだ見ていませんが、僕はこちらの映画のほうが好みに会いそうです。ハッピーエンドじゃなくても、それが彼の辿った現実なので納得しやすいです。

でも、家族で見に行ったり、デートで見るんだったらハッピー・エンドの映画のほうがいいですね。

テレビで放映されるとか。

とねさんの記事を初めて読んだときいろいろ考えさせられました。つっこみどころ満載の記事だと思います。

高額な専門書を何百冊も読まななけれならなくなったのはいつ頃かでしょうかね?

ガウスとかは小学生の時だったか、伝説的なエピソードがありますね。ガロアだってまだ十代ったし。

お久しぶりです!コメントありがとうございました。

僕の記事は「数学に関係する部分」に偏っていますし、映画全体のレビューとしてはバランスに欠いています。

つっこみどころ満載ですか!(笑)

いつの時代であっても、自然科学の専門家やプロレベルになるためには何百冊も読まなければならないと思うのです。特に19世紀後半からはそうなのではないでしょうか?

日本で物理、数学系の専門書が「日本語で」たくさん刊行されはじめたのは終戦後なのでしょうか??戦前の状況には特に疎いものでして。といっても永田さんももちろん戦後生まれでいらっしゃいますしね。

「医学書」という分野については、自然科学系の専門書よりはやい時期から出版されているような気もします。明治や大正時代から。。。想像や憶測ばかりですみません。

「彼が図書館に通っていたとも思えないし。」どこのくだりからそのように思えたのですか??

はじめまして。コメントいただき、ありがとうございます。

MITの掲示板に出されていた数学の問題を解けるようになるには、いかに天才であっても数多くの専門書を読んでいないとほとんど無理です。バイト生活の彼にそのように高価な本が買えるはずもなく、仕事に追われている生活や彼の人生に対する態度を考えるとこまめに図書館通いしていたなとは思えなかったからですね。映画では彼の幼少期については触れられていませんでしたが、その時期なら図書館通いの可能性は少しあるかもしれませんけど、かなり無理があります。

お返事ありがとうございます。

私は映画の中でウィルがすばらしい速さでぺじをめくっているシーンや、本のくだりをページ数まで暗記していると思えるシーンをみて、きわめて速い処理能力と膨大な記憶容量を持っている人なんだと思いました。

なので、例えば私が1冊読む間に5~10冊は読んでしまうのだろうなと・・・(もしかしたらそれ以上でしょうか)。たとえ数百冊の本としても、ウィルにとっては数十冊程度の時間で読み、理解するのではと思いました。

「仕事に追われている」、という場面を私は見過ごしたようです。気がつきませんでした。

「人生に対する態度」と図書館へ通うかどうかのご意見は、私にはその二つは無関係のように感じ、とねさんがおっしゃる意味が理解できませんでした。すみません。。。

幼少期に関して、生い立ちは全く異なりそうですが、例えばWilliam James Sidisのような天才もまれにいるようですので、映画ということを踏まえ、そんなに無理があるように感じませんでした。

なんだか反論のような形になってしまい申し訳ありません。

ウィルに速読の才能があることを僕は忘れていました。そう考えると図書館に何度か行けば必要な知識を吸収することは可能ですね。

William James Sidisという人がいたのですね。ウィキペディアでその人物の生涯を読んでみましたが、なるほど、この人はスゴイと思いました。教えていただき、ありがとうございます。

> なんだか反論のような形になってしまい申し訳ありません。

いえいえ、とんでもないです。他の読者の方の中にも、たいやきさんと同じように考えている人もいると思いますし。

上の方もおっしゃられたように、図書館に本を借りに行き読むことがウィルにそこまで時間的負担を課すとは思えませんし、ショーンと会う最初のシーンで彼が読書家であるということや、例えば宿題に追われる彼女をカフェへ連れ出したシーンでウィル自身将来の展望とは全くかけはなした場所での数学への興味は描かれていました。

ショーン然りウィル然り、数学への興味は当然としてもっているということが前提で、その上で教授のようにメダルへ拘るかもっと他の場所へgood willを見出すかという部分も対立させて描かれていたのでは?

「天才」は僕が考えているような「常識」をやすやすと超えて、現実生活の困難をいとも簡単にクリアしてしまうのかな。。。とも思えてきました。