18.フィリピンの動物相について考える

14.オオトカゲとツコ(トッケイヤモリ)の話

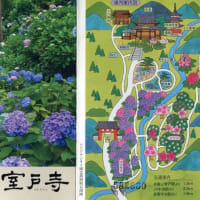

1970年2月13日、モンテブレのわれわれが泊まる小屋に着くと、早速、またムサングが1頭届いた。買わないかと言う。この動物は珍しいものだと彼らは言うが、むしろ多いらしい。すでに3頭も見ているからもう買わなかった。その少し後、今度はミズオオトカゲVaranus salvador(図版55:3)(オオトカゲ科)を持って来た。頭から尻尾の先端まで1.5mぐらいある大きなトカゲであった。右前脚がおそらくシロによる古傷で切れてしまっているのが惜しいが、まだ生きていた。採って来た男の話ではこのオオトカゲはニワトリやその他の動物を食うらしい。10ペソで売るという。皮だけだと3ペソだという。結局、われわれ自身で皮を取ることを条件に3ペソ払った。前にサワが入っていた箱にこのトカゲを入れようとすると大変すばしっこく動くのでびっくりした。動くスピードが大変速いようだ。彼らはこのトカゲをバヤワク(BAYAWAK)と呼んでいた。しかし、大きなトカゲも小さなトカゲもバヤワクと呼んでいるようで、ミズオオトカゲだけの特別な呼び名はないらしい。

次の日、午前中に昨日のミズオオトカゲをクロロホルムで麻酔し、午後より宮城、常多両隊員と私の3人で皮を取った。もう何度かいろいろの動物を解剖したので、こういう作業にもすっかり慣れて、手早く作業を終わらせることが出来た。オオトカゲの大きさは頭から尻尾の先まで161cmで、肛門から尻尾の先までが1mである。体重は常多隊員が考えた特製の秤で測定したところ丁度6kgであった。皮を剥くとき臭い匂いがしたが、肉はなかなか上等であった。皮だけを買ったので肉は捕らえて来た男に返した。舌の先は2又になっていて黒く、このトカゲが歩くときは舌をペロペロ出すので恐ろしそうに見える。顎は強力かもしれないが、歯はそれほど恐ろしそうではなかった。

その後、第2次隊の時、タグリアトの奥地で私のボディガードであるツンパオが川に逃げ込んで岩の下の隙間に隠れたミズオオトカゲを捕まえたことがあった。それは非常に泳ぎがうまく、水中に長く潜っていることも出来た。マレーシアにはこの肉を食わせる店があり、ドンゴロスの袋に入っているトカゲから一つ選び私も食べたことがある。味はニワトリと似ていた。

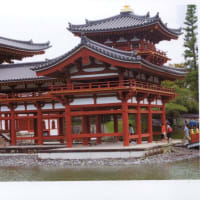

オオトカゲを開いているうちに今度はツコ(TUKO)(和名はトッケイあるいはトッケイヤモリ)Gekko gecko(ヤモリ科)を売りに来た(図版55:2)。和名、属名および種小名はいずれも鳴き声を表記したものだ。これは体長15-16cmぐらいで灰褐色に小さな橙色の斑点が体一面に散乱しているヤモリの親分である。頭は体と比べると大変大きい。ツコはオープンで出入りしやすい家屋の屋根裏などに住んでいて夜になるとツコーツコと鳴く。大変澄んだ美しい声である。ツコは始めのころ宿舎にしていたプエルトプリンセサのカントリーサイドの中林隊長室にもいて、前には時々姿を現した。ツコの口は大きくて、噛みつかれると恐ろしそうなのでみんな相当用心している。脚の裏側は綺麗な襞のようになっていて、木の側面にうまく吸着するようになっている。ツコは、結局、体内にホルマリンを注射してホルマリン浸けにした。家屋内にはツコ以外にも小さなナキヤモリがいた。

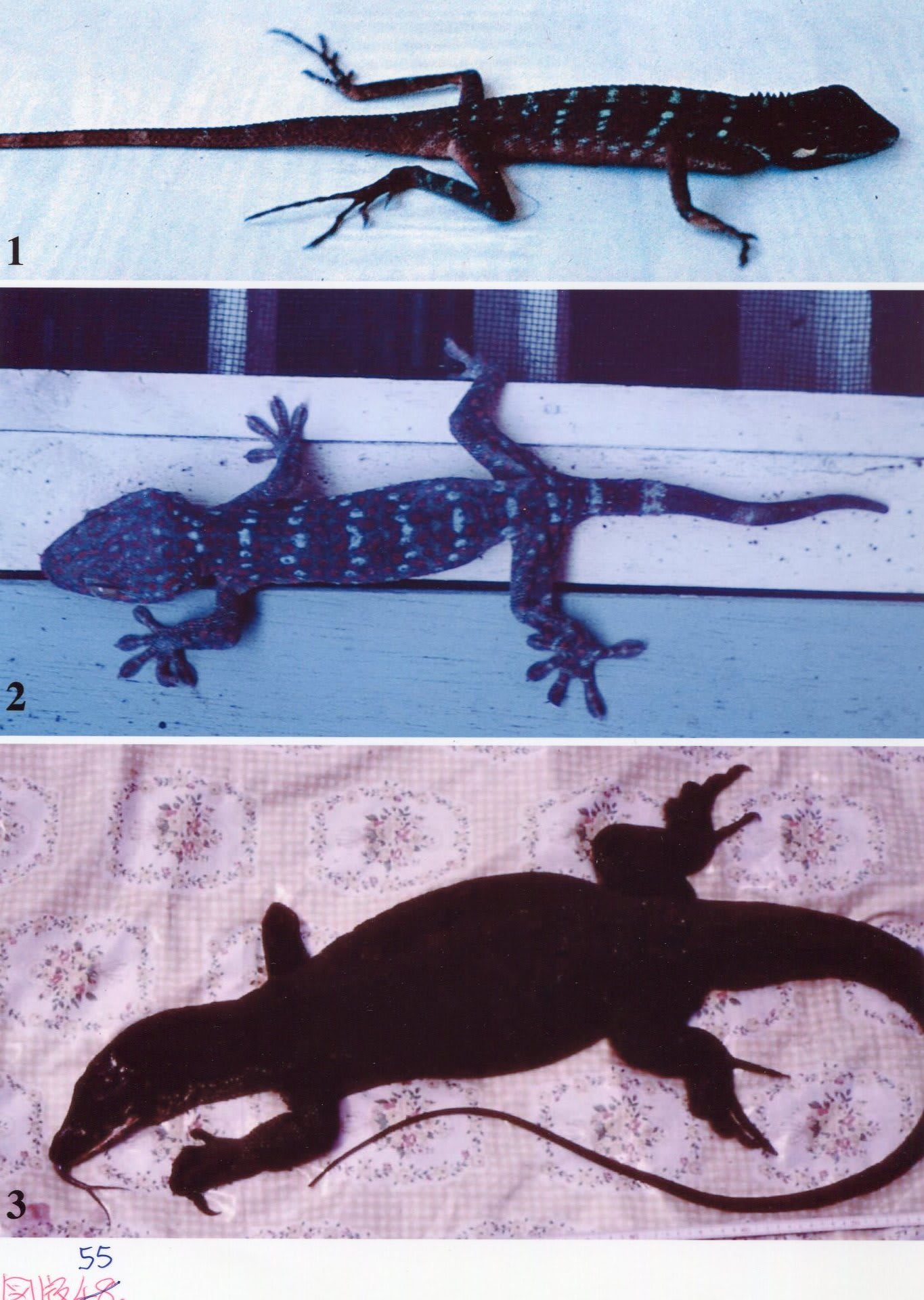

ところで岩波書店から大航海時代叢書第I期7としてモルガの「フィリピン群島誌」がでているが、その321ページに、この諸島の原住民は毒草を毒薬として用いるが、「普通建物の中には、やや暗緑色の長さ1パルモ(約21cm)、厚さ3デド(1デドは約1.8㎝)位のチャコンと呼ばれるトカゲがいる。彼らはこのトカゲを竹の筒に入れ、蓋をし、トカゲが苦しくなって出したよだれを集める。これは食物や飲物に入れると、たとえどんなに少量でも非常に強力な毒となる。」と言う記事がある。フィリピンだけではなく東南アジア各地でツコが家屋内にいるのを目撃したが、この謎のトカゲは少し色が違うようでその正体はわからない。図版55:1は森林で見かけた唯一のトカゲである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます