琵琶湖博物館の宮田コレクションのカタログ作りの現状

ここで琵琶湖博物館に通って何をしているのか書こう。草津市に移転して2年半になる。私が寄贈した全標本に博物館番号をつける前段階がやっと終わり、この3月から1個体ずつに博物館の登録番号をつける作業に入った。九重自然史研究所には500箱の標本箱があり、最初は目や科にわけて入れていたが、完成した標本をいちいちわけて入れると時間がかかるから、そのときやっている研究に必要なものをまず特別な箱にいれ、残りはすべての目が混ざった状態だったし、安物の箱もあったから処分し、約350箱に詰め込んで博物館に運び込まれた。

2年近くかけた前段階の作業とは目や科にわけること、同種らしい虫をなるべく同じ箱に収容すること、また昔つけた種名ラベルが残っている種はそのラベルの下にその種を並べることだった。幸い博物館の地下標本室は広かったし、そこにはすべての標本箱が二酸化炭素で標本虫を殺した後、運び込まれるから安心して作業ができた。またチョウやガで種名ラベルがない場合は、新しく出た日本産蛾類標準図鑑などで調べ和名だけのラベルをつけた。もちろんゲニタリアなどを見て正確に同定するべきだが、コレクションにはすべての目が含まれているからそんなことをしていたら何年もかかるから、持ち時間が少ない年寄りには無理な話だ。むしろ暫定的にすべて絵合わせでそれらしいと思った種に同定した。

収蔵品目録を作り公開するには何か名前をつけて小分けしないと後から他の人が調べる手がかりがない。すべての目でそんなことを続け34000個体がとにかくそれぞれの箱に収まった。無給研究員だが自分の作った標本が収まるのだから愛着があり、毎日通って約1年で約350箱の標本箱に並べ終わった。

第二段階はノートに手書きで種名ラベルの下に並んでいる1個体ずつの和名と採集データをノートに記入することだ。また採集ラベルには、私だけがわかる符丁のようなものもあるので、それをファイルメーカーで入力する際、ちゃんとデータを記入し、また和名に相当する学名を入力した。この作業はそのノートが30冊を超え、入力も含め半年以上かかって終わった。

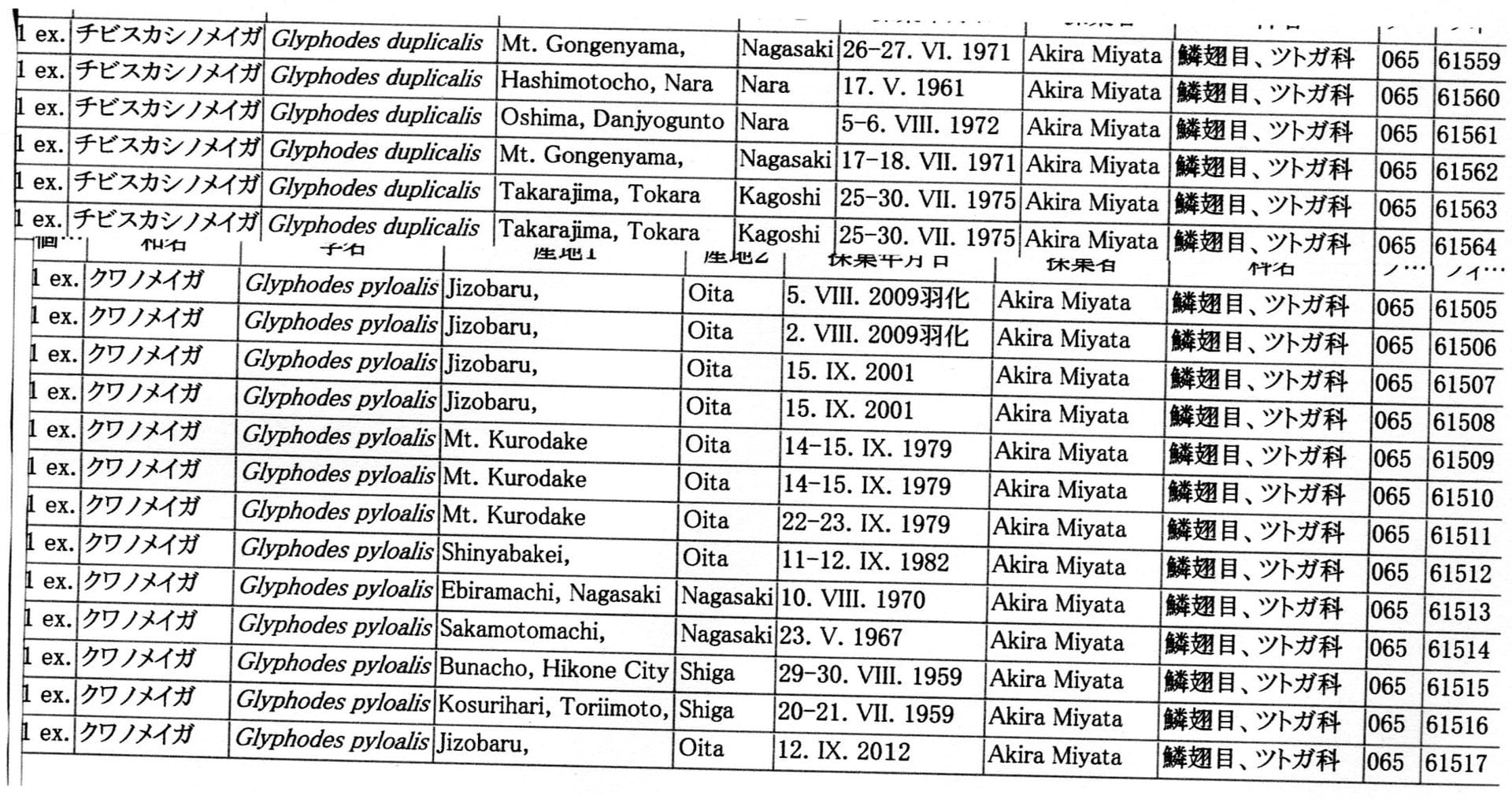

続いて今年3月から博物館の標本番号付けを始めた。この作業から武田滋さんが手伝ってくれることになった。1箱ずつ中身の虫のデータを一覧表としてプリントし、番号がついた小さなラベルを標本につける。もちろん表にも同じ番号を記入する。武田さんは私が番号をつけ終わった標本と一覧表を見比べて間違いがないか点検してくれる。点検が終わった標本は誰かが見に来るまでそのまま保存される。上の表は参考のため示したクワノメイガとチビスカシノメイガの所蔵標本目録だ。この一覧表は日本産小ガ全部と多くの科ですでに完成しており、昨日からヤガ科に入った。日本産鱗翅目で残っているのはヤガ科、シャクガ科とチョウ類だけである。一覧表は和名欄を最初にいれ、学名欄と標本番号を最後入力する。昼間の作業で一覧表に赤インクで書き込んだ標本番号と図鑑を見ながら行う学名入力は自宅ですることにしている。修正が終わって完成した一覧表を標本箱ごとにプリントしたものを、使って武田さんが標本を見ながら校正してくれる。校正で見つかった間違いを直すと完成だ。つまり一箱単位で、目録が完成していくわけだ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます