『ついに現われた幻の奉納文 伊勢神宮の古代文字』(丹代貞太郎・小島末喜:著、小島末喜:1977年刊)という本の内容をご紹介しています。(以下、『伊勢神宮の古代文字』と略す)

今回は、順番が前後しますが、舎人親王の2枚の奉納文です。これらは、太安萬侶や稗田阿礼の奉納文と同じく、倭建命(やまとたけるのみこと)に関するもので、古事記によると、1枚目は倭建命が能煩野(のぼの)に到着したときに詠んだ歌、2枚目は倭建命が臨終前に詠んだ歌とされています。

なお、舎人親王は第四十代天武天皇の皇子で、天武天皇の四年(西暦676年)に誕生し、天平七年(西暦735年)に60歳で亡くなっています。

【舎人親王の奉納文】

・1枚目

|

番号

|

読み

|

解釈

|

古代文字の種類

|

|---|---|---|---|

|

8

|

いのちのまたけむひとはたたみこも | 命が無事であろう人は (たたみこもは枕詞) | 肥人書 |

| へくりのやまのくまかしかはをうつ | 平群の山の熊橿の葉を頭部の飾り | 肥人書 | |

| にさせそのこね 一品舍人王(花押) | にせよその家の子 一品舎人親王 | 肥人書+漢字 |

これに関しては、日本紀にもよく似た歌があり、本ブログの「古事記より古い文献」にその解説をしているので、よかったらそちらも参考にしてください。

・2枚目

|

番号

|

読み

|

解釈

|

古代文字の種類

|

|---|---|---|---|

|

9

|

おとめのとこのヘにわかおきし | 少女の床の辺に我が置きし | 肥人書 |

| つるきのたちそのたちはや | 剣の太刀その太刀はや | 肥人書 | |

| やまとたけるのみことのうた 一品舍人王(花押) | 倭建命の歌 一品舎人親王 | 肥人書+漢字 |

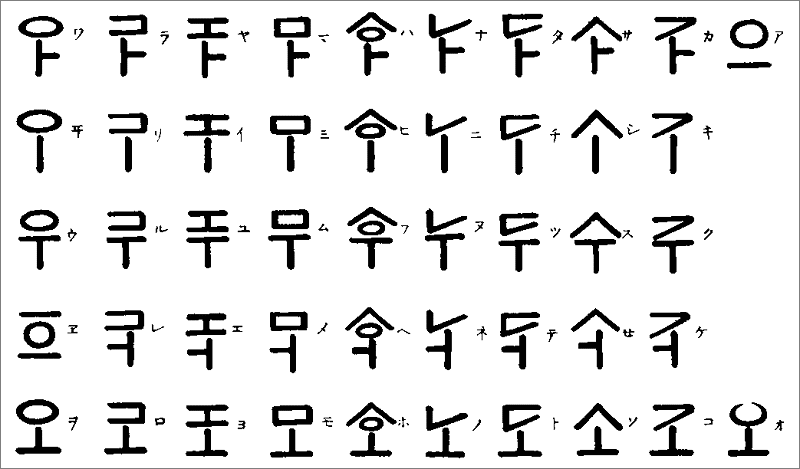

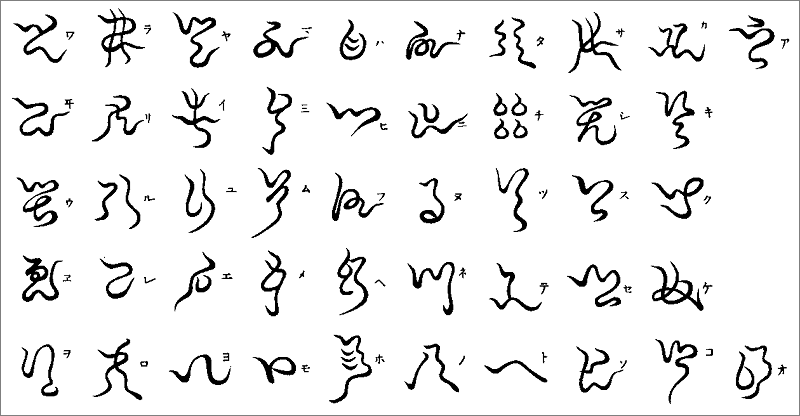

今回の古代文字は、これまでご紹介した書体では解読できないので、『神字日文傳』(かむなひふみのつたへ)(平田篤胤:著、佐藤信淵・他:編、文政二年刊)に掲載されている別の書体を五十音順に並べ替えてご紹介します。

次の図が「第十文」と書かれた書体で、卜部家に伝わるとする説と、阿波国名方郡大宮神社に伝わるとする説の2つがあるそうです。

【肥人書 第十文】(平田篤胤:著『神字日文傳』より)

なお、「第十文」の書体をよく見ると、平仮名に似た文字(わ行の「ゑ」)があるので、肥人書が平仮名の誕生に寄与したのではないかという印象を受けますが、いかがでしょうか?

さて、まず最初にこの奉納文で特に注目されるのは、この五十音図には存在しない文字が使われている点です。

それは先頭の太字の部分で、その書体はカタカナの「ノ」に似ているのですが、古事記との比較によって「い」と読むことは間違いなく、ひょっとするとあ行の「い」を表わしたものかもしれません。

もしそうであれば、8世紀にはあ行の「い」が一般的になった結果、肥人書の五十音図に修正が加えられたということのようです。

次に、古事記と異なる部分を赤字で、奉納文だけに存在する部分を青字で示しましたが、何度も言うように、これが偽造されたものであれば、わざわざ間違えることはしないでしょうから、こういった不一致は、古代文字の奉納文が本物である証拠だと思われます。

また、2枚目の奉納文に「やまとたけるのみこと」と書かれていることも、古代文字の奉納文が本物である証拠だと思われます。

なぜなら、『伊勢神宮の古代文字』によると、これらの奉納文は明治初年頃、新しい紙に写されたものだそうですが、当時は本ブログの「雄略天皇の和名」でご紹介したように、「やまとたける」ではなく「やまとたけ」という呼称が一般的だったからです。

この「やまとたけ」がどれだけ古い呼称か調べたところ、『続群書類従 第拾八輯下』(塙保己一:編、続群書類従完成会:1924年刊)という本に、「春能深山路」(飛鳥井雅有:著)という鎌倉時代の日記が収録されていて、弘安三年(西暦1280年)十一月十六日に「山とたけのみこと」という記述がありました。

したがって、すでに鎌倉時代には「やまとたけ」が一般的になっていたようですから、「やまとたける」と書かれたこの奉納文が後世の偽造であるとはとても考えられないのです。

なお、1枚目の奉納文の「うつ」は、古事記との比較から「うず」のことで、この仮名遣いの間違いは、奈良時代初頭には〔zu〕と〔du〕の音韻の区別があいまいになっていたことを示していると考えられます。

また、2枚目の奉納文の1行目の「おとめ」は「をとめ」が正しく、やはり〔wo〕と〔o〕の音韻の区別があいまいになっていたことを示していると考えられます。

続く2行目の「剣の太刀」は、一般的に剣は両刃(もろは)で太刀は片刃(かたば)ですから、矛盾する表現ですが、『原色日本の美術 第21巻 甲胄と刀剣』(尾崎元春・佐藤寒山:著、小学館:1970年刊)によると、おそらく鋒両刃造(きっさきもろはづくり)の大刀のことだと思われるそうです。

次に、この奉納文が奉納された時期ですが、「一品舍人王」という署名があって、一品(いっぽん)は親王の位階を示し、「舍」は「舎」の旧字体で、舍人王は舎人親王のことだと考えられますから、舎人親王が一品となった養老二年(西暦718年)以降に奉納されたことになります。

舎人親王は、日本紀作成の総責任者としてその完成に尽力した人物ですから、ひょっとすると西暦720年に日本紀が完成したことを神に感謝するため、彼はこの年にこれらの奉納文を奉納したのかもしれませんね。

なお、『伊勢神宮の古代文字』には、奉納文が古い順に配置されているのですが、今回の奉納文は稗田阿礼の奉納文より新しいので、配置する順番を間違えてしまったということだと思われます。

最後に、親王と王の違いについて説明すると、親王は皇太子以外の皇族男子のことで、親王宣下が行なわれるまでは、皇族男子は王と呼称されていたようです。(次図参照)

【親王と王】(上田万年・松井簡治:著『大日本国語辞典』より)

ただし、この記事によると、親王宣下は第四十七代淳仁天皇の時代になってから行なわれたようですから、淳仁天皇の父親である舎人親王は、実は「舎人王」とよばれていたのかもしれません。

そう考えると、「一品舍人王」という署名も、この奉納文が本物である証拠だと思われるのです。