海外の論文が示す津波の前の放射能放出-福島第一原発1号機

地震による配管破損は大飯3号ストレステストで考慮されていない

2011年11月14日 美浜の会

5月19日のブルムバーグ紙が、福島第一原発で津波がくる前に放射能が漏れていたと伝えたことはよく知られている。この古い情報が、ネイチャー誌10月27日号も紹介している新たな研究によってよみがえり、ストレステストの前に立ちはだかる。このことを以下に示そう。

1.モニタリング・ポストが示す津波がくる前の放射能放出

5月19日付ブルームバーグ記事は次のように伝えている。「3月11日午後3時29分に1号機から約1.5キロ離れたモニタリング・ポストで高いレベルの放射線量を知らせる警報が鳴った。

大津波が福島第一原発を襲ったのはその数分後で、原子炉の非常用冷却設備を動かすための電源が失われた。

東電原子力設備管理部の小林照明課長は19日、ブルームバーグ・ニュースの取材に対し、『モニタリング・ポストが正常に作動していたかどうか、まだ調査している。津波が来る前に放射性物質が出ていた可能性も否定できない』と認めた」。

この情報は、東電が5月16日に公表した運転日誌類の16頁目にある「1号機 当直員引継日誌」に書かれている。その元になったホワイトボード写真は19頁目にあり、次のようにモニタリング・ポストMP3で高高警報が発生したと書かれている。

(引継日誌)15:29/15:36 MP-3 HiHi警報発生/クリア(MP-7リセット不可)

http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/plant-data/f1_4_Nisshi1_2.pdf

この頃、14:40に地上10mで風速1.9m/sの南東の風が吹いていた(左図)。この状態がしばらく続いたとすると、15:29にMP3がキャッチした放射能は1号機を15:16頃に出たことになる。

この頃、14:40に地上10mで風速1.9m/sの南東の風が吹いていた(左図)。この状態がしばらく続いたとすると、15:29にMP3がキャッチした放射能は1号機を15:16頃に出たことになる。

津波がきたのは15:30過ぎとされているので、津波がくる前に放射能が原発から出たことになる。その原発とは諸般の事情から1号機だと考えられるのである。

しかしその放射能は燃料の中にあって、燃料被覆管に包まれ、原子炉圧力容器に包まれ、さらに格納容器で包まれている。それがどうして大量に格納容器の外に出たのだろうか。この問題に行く前に、放射能放出の別の根拠を見ておこう。

http://www.tepco.co.jp/fukushima1-np/monitoring/monita2.html

2.海外の論文が示すキセノン133の津波前の放出

津波がくる前の15:00頃にキセノン133が福島第一原発1号機から放出されたという結論が、A.Stohl(ノルウェイ大気研究所(NINU))たちの10月20日発行の論文によって示されている。また、この内容は10月27日付ネイチャー・ニュースで紹介されている。

「福島第一原発からのキセノン133 とセシウム137 の大気中への放出」

Xenon-133 and caesium-137 releases into the atmosphere from the Fukushima Dai-ichi nuclear power plant

http://www.atmos-chem-phys-discuss.net/11/28319/2011/acpd-11-28319-2011.pdf

(ネイチャー・ニュース)http://www.nature.com/news/2011/111025/full/478435a.html

Stohl たち論文の要約では、次のように書かれている。

「最初のキセノン133の大量放出は非常に早い時刻、おそらく地震と緊急停止直後の3月11日6時(UTC:日本時間の15:00)に始まったという強力な証拠がある」。

また、結論でも次のように述べている。

「キセノン133の放出は早い時刻に、大地震によって引き起こされた炉の緊急自動停止の間か直後に起こったという強力な証拠がある。この早期の放出開始は、興味深いものであり、地震の間に原子炉に何らかの構造的損傷が起こったことを示唆しているかも知れない」。

この最後の点は、論文の「4.2.1 キセノン-133」において、およそ次のように指摘されている。

「3月11日の日本時間15:00の放出開始は、地震が起こった時刻と一致しており、炉の緊急停止の結果としての希ガス放出によるものであろう。その希ガス放出はこの頃におそらく地震による構造的損傷によって高められたものだろう。また、緊急炉心冷却系による冷水の注入やそれに伴う燃料被覆管への熱応力がこの放出に寄与しているかも知れない。このようにして、放射能が、1号炉の圧力解放弁(引用者注:ベント弁)が3月12日の9:15(日本時間)に開くより前にすでに放出されていた」。

結局、この論文の見方を解釈すれば、津波がくるより前に、地震と炉の緊急冷却によって燃料被覆管の破損が起こり、燃料棒内に蓄積されていた希ガスのキセノン133が外部に放出されたことになる。

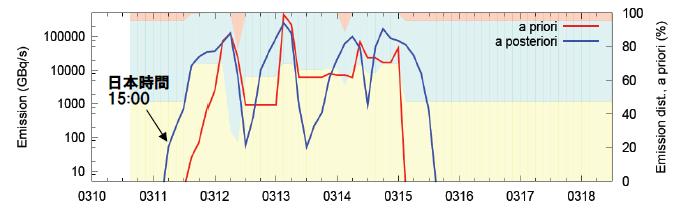

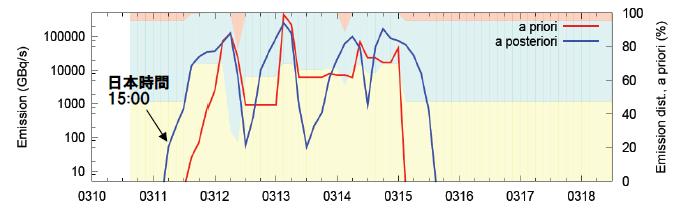

キセノン133の放出状況の評価は次のグラフ(論文のFig.4)で示されている。最初に立ち上がっている(青色の)グラフが、世界各地のキセノン133測定結果から逆モデリング法(時間を逆に遡る方法)によって算出された(a posteriori)放出量である(左目盛)。

最初に立ち上がっている時刻が3月11日6:00(日本時間の15:00相当)になっている。もう一つの2番目に立ち上がっている(赤色の)グラフは、あらかじめ想定した(a priori)放出量である。最後の結論は最初の想定より放出開始時刻が9時間早まっている。

バックに見えている色分けは、放出される高さを示している。一番下が0-50m、真ん中が50-300m、一番上が300-1000m の高さの層を示している。ある時点で放出された放射能のうちどれだけの割合がどの層まで吹き上がったかを右目盛から読みとることができる。

この評価に用いられたキセノン133の測定データは、世界15カ所の814のデータで、そのうち13カ所がCTBT(包括的核実験禁止条約)関係である。日本のCTBT関係は高崎と沖縄にあり、そのうちキセノン133は高崎だけだが、結局データの信頼性の関係でそれは用いられていない。それゆえ、ハワイやストックホルムなど海外のデータだけがこの評価に用いられている。

3.放射能放出のルート

このようにして、最初のモニタリング・ポストMP3は15:00過ぎに放射能が放出された直接の証拠を、第二の論文はキセノン133が最初に15:00に1号機から放出されたという包括的な評価結果を提供している。しかし、東電や保安院はこの事実を無視しているのである。

もしこの事実を認めれば、現在進めているストレステストによって原発の運転再開を図るという路線が、もろくも崩れてしまうからに他ならない。なぜなら、この早期の放出は地震による配管の破損という深刻な結果に導くからである。

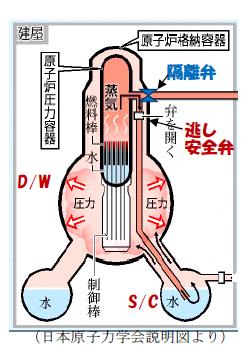

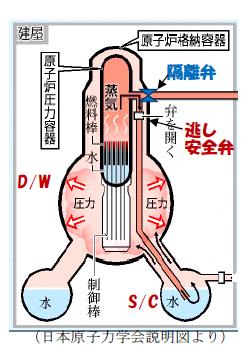

3月11日14:46に地震が起きてすぐに、制御棒が挿入されて炉は緊急停止し、同時に右図でタービンに蒸気を送る主蒸気管の隔離弁が閉鎖されて、格納容器は密閉状態になった。

また、仮に炉内から蒸気が格納容器内にでたとしても、サプレッションチェンバー(S/C)内の水で冷やされて蒸気が水になるため、格納容器内の圧力は1気圧に保たれる。

それゆえ、格納容器の隙間から放射能が外部に出ることもない。

結局、大量の放射能キセノン133が外部に出るためには、次の条件が必要となる。

(1)燃料棒が地震等で損傷して、燃料被覆管内に蓄積されていたキセノンが原子炉圧力容器内に出る。

(2)圧力容器から格納容器外にでる何らかのルートが必要になるが、それは格納容器経由ではあり得ない。

(3)それゆえ、圧力容器から格納容器を貫いて外部にでている配管が、格納容器外で破損するようなルートしか考えられない。

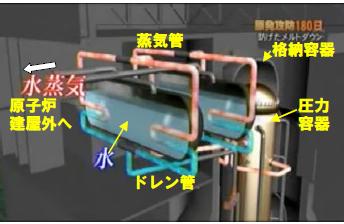

そのようなルートとして有力なのが非常用復水器 (IC)系の配管である。

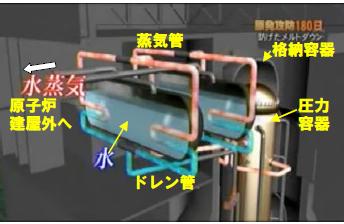

左図で赤い配管(蒸気管)は原子炉圧力容器から出て格納容器を貫き、2つある非常用復水器のタンクに高温の蒸気を運んでいる(2つのタンクは断面図)。

http://www.youtube.com/watch?v=j5EV0Tjbik8&feature=rela

蒸気はタンク内の水で冷やされて水になりドレン管を通じて圧力容器内に戻る。

他方、タンク内の水は高温蒸気で温められて水蒸気になり、原子炉建屋外の大気中に放出される。

18:18に運転員が蒸気管とドレン管の弁を開いてこの非常用復水器系を働かせようとしたところ、建屋外に一瞬水蒸気が出たがすぐに出なくなったという。つまりタンク内の冷却用水は一瞬温められて水蒸気になったが、すぐに炉からの高温蒸気が来なくなったことを意味している。

ということは、蒸気管がすでに破損していてそこから蒸気が外部に出ていたことになる。もっともその破損は配管の完全破断ではなく、弁を開いた瞬間には蒸気を送ることができる程度の破損(ひび割れ)であったと推測される。その破損した時刻は15:00より前、つまり蒸気管は15:30過ぎの津波が来る前に、地震によって破損したことになる。

このようにして、炉内の放射能混じりの蒸気は「シューシュー音」をたてて漏れ続け、17:50には原子炉建屋の入り口を入った付近でも測定器の針が振り切れるほどに充満したのである。

この点については下記URLにある美浜の会HP掲載の見解を参照されたい。

http://www.jca.apc.org/mihama/fukushima/1f1ic_hasonron_20111005.pdf

4.ストレステスト評価への影響

大飯3号のストレステストは基本的に耐震解析であり、地震動を恣意的に高めていったときに、どの程度で評価基準値(許容値)に到達するかを調べている。

その場合、経年劣化については、劣化が検査で把握されていなければ考慮外とされている。

今回福島第一原発が受けた地震動に関する耐震解析は、すでに7月28日付の東電報告書として公表されている。そこで1号機については右表のように、今回の地震(M9.0)によって原子炉停止時冷却系配管が受けた力の計算値(評価値)を評価基準値と比較している。

この耐震解析では経年劣化は考慮されていないことを、10月7日の政府交渉で確認した。東電はこのような耐震解析を一般化して、今回の地震では配管が破損することはなかったと結論づけている。

ではもし、1号機の非常用復水器系配管が実際に破損していればどうなるのだろうか。

1号機はすでに約40年運転している。配管の経年劣化の影響で、実際の計算値は実際の評価基準値を上回って破損したのかも知れない。

あるいは、地震動の想定や地震動によって配管等が受ける力のモデル計算等の耐震評価自体が間違っていたのかも知れない。

いずれにせよ耐震解析は、今回の地震で実際に力(ストレス)を受けた配管・機器の実態によって検証されるべきである。これこそがストレス「テスト」ではないのだろうか。

もし実態調査の結果、実際に配管が破損していれば、このような耐震解析は一挙に信頼性を失う。そのような耐震解析に基づいているストレステストも意味を失う。

また、経済産業大臣が指示した緊急安全対策では、全交流電源喪失のもとで、PWRではタービン動補助給水ポンプが唯一の炉心冷却の手段となるが、そこにこの系列の配管破損が重なれば、炉心冷却はできなくなる。

ストレステストでは地震と津波の重畳現象を扱うことになっているが、このような重畳はいっさい考慮されていない。想定される地震の範囲内では、配管はあくまでも健全性を保つとされているのである。このような想定が本当に成り立つのかどうか、福島第一原発の実態調査によって確かめるのが先決ではないだろうか。

5.福島第一原発の実態調査を優先せよ

10月7日の政府交渉で保安院は、定検停止中の原発の運転再開条件として、ストレステスト合格の他に、「福島が二度と起こらないことを説明して地元に納得してもらうこと」を挙げた。

その場合の「福島」とは、福島事故の実態と原因のはずだが、それはこれから考えるのだという。

他方で、実態はまだ把握されていないし、現場に立ち入ることが必要だと認めた。しかし実際には高線量で立ち入ることが困難なため、線量が下がるまで調査は待つべきだ。

実態調査が必要なことは新潟県の泉田知事も強調されており、福島事故の知見に基づくべきことは福井県の保安院への要請書でも強調されている。これなしに地元が納得できないのは、すでに明らかである。まずは福島事故の実態を把握し公表することを優先させるべきである。

以上、「海外の論文が示す津波の前の放射能放出-福島第一原発1号機」より

http://www.jca.apc.org/mihama/fukushima/discharge_btsunami.pdf

この頃、14:40に地上10mで風速1.9m/sの南東の風が吹いていた(左図)。この状態がしばらく続いたとすると、15:29にMP3がキャッチした放射能は1号機を15:16頃に出たことになる。

この頃、14:40に地上10mで風速1.9m/sの南東の風が吹いていた(左図)。この状態がしばらく続いたとすると、15:29にMP3がキャッチした放射能は1号機を15:16頃に出たことになる。