今回のカンファレンスでは、症例報告中に質問がチャット形式で送られてきて、これ多分自分用の質問でしょう、というのに文書で回答する、という形式が採られました。しかし、文書の回答って、ツイッター並みの小文で、回答として不十分だなあと。ので、多分こんな質問でしたっけ?というのにもそっと詳しく回答してみます。

1)白癬症との確定診断の根拠は?

蹄スワブを白癬菌検出培地(ダーマキット)に植えて真菌培養したら陽性が出た事。但し、これは今なら直接鏡検で調べたほうがよかったかなと思っている。直接鏡検のテクニックを手にれないと・・・・・。実は、意外と簡単でフィールドでもできそうなんですよ。いや、サンプリングだけやって病院で調べて別にいいとは思うんですが。もう一つは、テルビナフィンにがっちり反応した、これに尽きます。サンプリングの手法は後程詳しく解説する予定。

2)ただ、時間が経過しただけなのでは?

テルビナフィンを投与する以前~投与開始後1年間は、削蹄 裂蹄、蹄叉もグダグダの繰り返しでした。だから、「時間が経過して、たまたまよくなっただけじゃん」と言いたいんでしょうけど。あのですね、このぐだぐだは、過去5年間繰り返されてたわけ。その繰り返しがストップしたんだから、経過とは言えないんです。その理由を以下に。

裂蹄、蹄叉もグダグダの繰り返しでした。だから、「時間が経過して、たまたまよくなっただけじゃん」と言いたいんでしょうけど。あのですね、このぐだぐだは、過去5年間繰り返されてたわけ。その繰り返しがストップしたんだから、経過とは言えないんです。その理由を以下に。

水虫や皮膚びらん等々、皮膚系の疾患はついつい外用薬でどうにかしたくなるんですが、びらん以上組織に病原体が食い込むと、外用薬だけじゃとても無理、内用薬で何とかしなくちゃなりません。爪水虫の場合、こんな感じです。

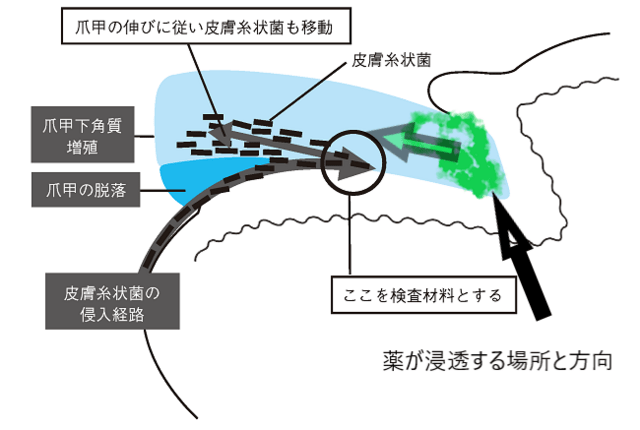

これは人間のケースですが、白癬菌が実際にいる部位はどこかというと、変色したり変形した場所じゃないんですよ。そこではすでに消滅してます。餌のケラチンを食べつくしちゃってるから。で、もっと奥の一見きれいな場所に食い込んでいる。動物の皮膚白癬だと、最初円形ハゲができたって連れてこられて、円形ハゲの中心部をサンプリングしても、すでにそこにはいない。どこにいるかというと、辺縁の毛が生えている部位。だから、外用薬も辺縁につけないと意味ない、ついつい剥げてるとこにつけたくなりますけど、それじゃ意味なし。どんどん広がってしまう。

爪の場合、一見きれいな場所に食い込んでるから、サンプリングするとなったら生爪剥がすみたいなことをしなくちゃならない。

で、こんな場所に届く外用薬なんぞありませんから(最近は出てきてはいますが、薬価10万円以上/5ml)内用薬で爪床から侵入を阻止する。テルビナフィンは角質移行に優れているし、いったん浸透したらその場に留まって効力を発揮し続けてくれる。しかーし、爪全体に寄生感染が広がっていると、テルビナフィンがのっかった爪に生え変わるまでは同じことの繰り返しになるに決まってるんです。爪自体は死んだ組織だから、治療に応じて即治るなんてことは起こらない。

蹄の場合どうかというと、

これは蟻道の例ですが、ボロボロになった箇所には、すでにいない。だから、表面の荒れてる場所からサンプリングして培養したって、コンタミばかりで白癬菌なんかひっかけられるわけがない。削って一見白くてきれいになった、箇所に実は潜んでいるので、そこからサンプリングする。逆に言うと、きれいになったとこまで削蹄したから大丈夫、ではない。その場所にこそ白癬菌がいます。だから、何の解決にもならない。むしろ、症状を進行させてしまう恐れすらあるのだ。削蹄してきれいになった~~、のに2週間後には逆戻り、は、それが理由です。