1号機は真空管使用で未だ手直しを検討中。平行して「石」使用の2号機を試作してみた。前記事のオーデオ用パワーICも基本的には使用可能と思われるが、当然ながら、HiFi過ぎて効率は良くない上、電源ONでスピーカーから「ボ」と出ない様遅延回路まであり、無線通信用としては、使用法の再検討を要すと解った。今回は、ジャンクボックスに比較的大きいトランジスター 2N3055 1個(安定化電源の修理のため数個入手での残り)を見つけたので、これをファイナルとしてみた。(あとでFETによるアンプのドライバーとする構想。)

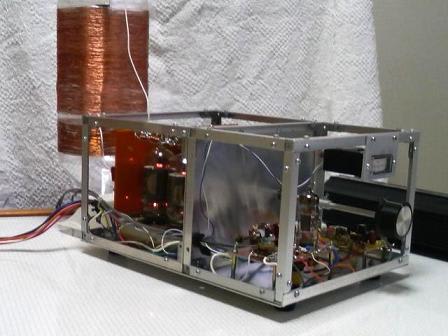

前回同様TA7358で水晶発振、ミックス、バファーとし、アンプは2SK241GRパラ、2N3055の構成(単にジャンクボックスに有った部品を並べた。)手持ちの放熱版が小さかった事もあり、入力8W程度とした。

ファイナルの入出力は、昔のIFT改造及び手巻きコイル使用の同調回路を入れたので高調波は減ったが、格好は悪い。(今後、広帯域アンプとし、開放が期待される500kHz帯と共通としてみたい。)

信頼出来る測定器がないので、送信出力は不明ながら、簡易RF電圧計は振れているので電波は出ていると思われる。