先日、東京・アップリンクで行われた、

『サイド・バイ・サイド~フィルムからデジタルシネマへ~』(現在上映中)の、

トーク付き上映会<ゲスト/吉田大八監督/山下敦弘監督>に行ってきました

『サイド・バイ・サイド~フィルムからデジタルシネマへ~』は、

キアヌ・リーブスが製作総指揮をつとめ、

映画のデジタル化をめぐる問題を、

ハリウッドの著名映画監督やスタッフに聞き、

シネマの未来を探っていくドキュメンタリーです。

これだけの監督が、

それぞれの思いを述べているのは、すごいことです

マーティン・スコセッシ(タクシードライバー/ヒューゴの不思議な発明 ほか監督)

ジョージ・ルーカス(スター・ウォーズ/レッド・テイルズ ほか)

ジェームズ・キャメロン(タイタニック/アバター ほか)

デヴィッド・フィンチャー(ソーシャル・ネットワーク/ドラゴン・タトゥーの女 ほか)

デヴィッド・リンチ(マルホランド・ドライブ/インランド・エンパイア ほか)

クリストファー・ノーラン(インセプション/ダークナイト ほか)

スティーヴン・ソダーバーグ(オーシャンズ11/マジック・マイク ほか)

ラナ&アンディ・ウォシャウスキー(マトリックス/スピード・レーサー ほか)

ラース・フォン・トリアー(ダンサー・イン・ザ・ダーク/メランコリア ほか)

ダニー・ボイル(トレインスポッティング/127時間 ほか)

ロバート・ロドリゲス(デスペラード/シン・シティ ほか)

リチャード・リンクレイター(スクール・オブ・ロック/バーニー ほか)

ジョエル・シューマカー(バットマン・フォーエヴァー/ブレイクアウト ほか)

レナ・ダナム(Girls/タイニーファニチャー ほか)

バリー・レヴィンソン(レインマン/トラブル・イン・ハリウッド ほか)

ヴィットリオ・ストラーロ(地獄の黙示碌/ラスト・エンペラー ほか撮影監督)

アンソニー・ドット・マントル(スラムドッグ&ミリオネア/第九軍団のワシ ほか)

ウォーリー・フィスター(インセプション/マネーボール ほか)

リード・モラーノ(フローズン・リバー/フォー・エレン ほか)

ミヒャエル・バルハウス(ギャング・オブ・ニューヨーク/ディパーテッド ほか)

ヨスト・ヴァカーノ(トータル・リコール/インピシブル ほか)

ヴィルモス・ジグモンド(未知との遭遇/ブラック・ダリア ほか)

ウォルター・マーチ(ゴッド・ファーザー/イングリッシュ・ペイシェント ほか)

20年ほど前にも<ビジョンズ・オブ・ライト/光の魔術師たち>という、

フィルム映画の撮影技法についてのドキュメンタリーがありました。

取り上げられた映画監督は31人、

作品は86本あり、

<市民ケーン>などのグレッグ・トーランドのこと、

フィルムノワールで活躍したジョン・アルトンの仕事、

女優の顔を美しく撮るライティング、

<ピクニック>での初めての空中撮影のことなど、

ネストール・アルメンドロス、ヴィットリオ・ストラーロなど、

海外から来たキャメラマンの仕事がクローズアップされ、

ゴードン・ウィリスからアーネスト・ディッカーソンまで、

活躍中の撮影監督たちが自作を解説したのでした。

トークゲストは、

吉田大八監督(映画監督/CMディレクター)と、

CMディレクターとして数々のCMを手がけ、様々な広告賞を受賞。

ミュージックビデオやテレビドラマ、ショートムービーなども演出。

2007年に長編劇場用映画

『腑抜けども、悲しみの愛 を見せろ』を監督。

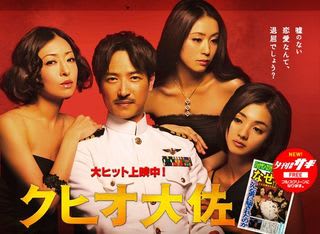

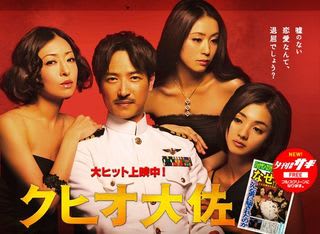

その後も『クヒオ大佐』(2009年)

『パーマネント野ばら』(2010年)

吉田大八監督は『桐島、部活やめるってよ』のなかで、

神木隆之介さんの演じる映画部の主人公が、

ビデオよりもフィルムがいいと力説するシーンについて、

でも、僕はそれをビデオで撮ってますから」と笑って、

「僕はフィルムとデジタルどっちでもいいと思ってるんです」とおっしゃっていました。

<<フィルムかデジタルかは信頼できるカメラマンがすすめてくれるものを選ぶ>>

というスタンスだという吉田監督は、

「はっきり「これはカニじゃない」とわかるカニカマのような、

<<カニカマ感>>の強い昔のビデオカメラだったら、

観客に観続けられるのが怖かったから、

カットを細かく割ろうとしたり、カメラを振り回そうと思ったこともありました」と。

CMの世界も主流は35ミリからビデオに移行していて、

それなのにフィルムで撮ろうとプロデューサーを説得する理由は、

「前後のCMと区別化したいから。」

「映画は観客を一度引込めばいいが、CMは連続しているので、

絵のトーンが変わることで、見ている人に強い印象を与えることができる」とのこと。

「プリントでの編集は、ひとつの決定が重い。

<サイド・バイ・サイド>の中で、

<<選択肢が増えるのは最悪だ>>という言葉があったけど、本当ににそう思う」とも。

『桐島、部活やめるってよ』(2012年)

一方山下敦弘監督(映画監督)は、

『リンダ リンダ リンダ』(2005年)はロングラン上映を記録、

以降も『天然コケッコー』(2007年)

『マイ・バック・ページ』(2011年)

山下監督は<マイ・バック・ページ>

そして最新作の<苦役列車>を16ミリのフィルム撮影で挑まれており、

「完璧に作りたいと常に思っているけれど、

デジタルになると、偶然を自分で作り出していかなければいけない。」と。

また「映写の面でデジタル化の影響は大きい」と、

上映面での急激なデジタル化に対する戸惑いも述べていました。

「<苦役列車>をフィルムとDCPの上映で観比べると、

フィルムのほうがまろやかな感じだった。

質感で救われているところもある。」と語られていましたが、

その<差>が何なのか明確な言葉は持っていないとも言われています。

編集作業については、

「フィルムは、ひとつのカット割りを決めるのにすごく時間がかかったけれど、

デジタルはとりあえずやってみよう、とアイディアをいろいろ試すことができる。」と。

また、ご自身が撮られた経験から、

カメラの小ささにより、歌舞伎町で撮影してもほとんど見つからなかったと、

演出面での変化についても解説していました。

『苦役列車』(2012年)

私はなんとなく<ニュー・シネマ・パラダイス>を思い出していました。

ミニシアターや名画座は、

どうなっていくのだろう

本当に大切なもの、

残したいものは何なんだろうって、

便利になることだけがいいことじゃないっていうことも、

ちゃんと知っておく必要があると思います。

大型店が増えて、

老舗の商店がなくなってしまったことなんかも思いながら、

デジタルの良さと、フィルムの良さが、

共存できたらいいなと思いました

『桐島、部活やめるってよ』(2012年)

『桐島、部活やめるってよ』(2012年)

『苦役列車』(2012年)

『苦役列車』(2012年)