暫く振りに「写経」カテゴリーである(笑)。

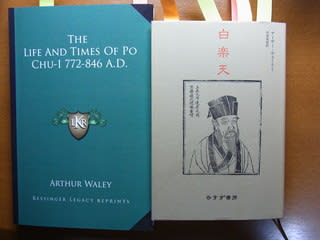

今回はドナルド・キーン先生が新聞の随筆で紹介して下さっていた東洋学者,Arthur Waley の著作をアマゾンのサイトで見ていたら、この白居易の評伝を見付け、それがあまりにも面白いので一気に読んでしまった。とは言っても勿論日本語訳の方で、Waley が英訳した白居易の詩を確認するために原書も買った。

文庫本等の白居易の作品集には、その生涯についての解説が書かれていることもある。だが間違ってはいないのだろうが、どうにも眠くなってしまう。それに対してこの Waley の本が何故こんなに面白いのかについて、いくつかの解答が日本語で浮かんでいるが、それを英文で書いてアマゾンのレビューのページに載せてみよう、というのが今回の企画である。その準備として、何篇かの詩を「写経」していく。

なお、白居易の詩は、このサイトからコピーした。

http://wagang.econ.hc.keio.ac.jp/txthuangye/home_4_2_9_1.html

http://www.xys.org/xys/classics/poetry/Tang/Bai-Juyi/baijuyi36.txt

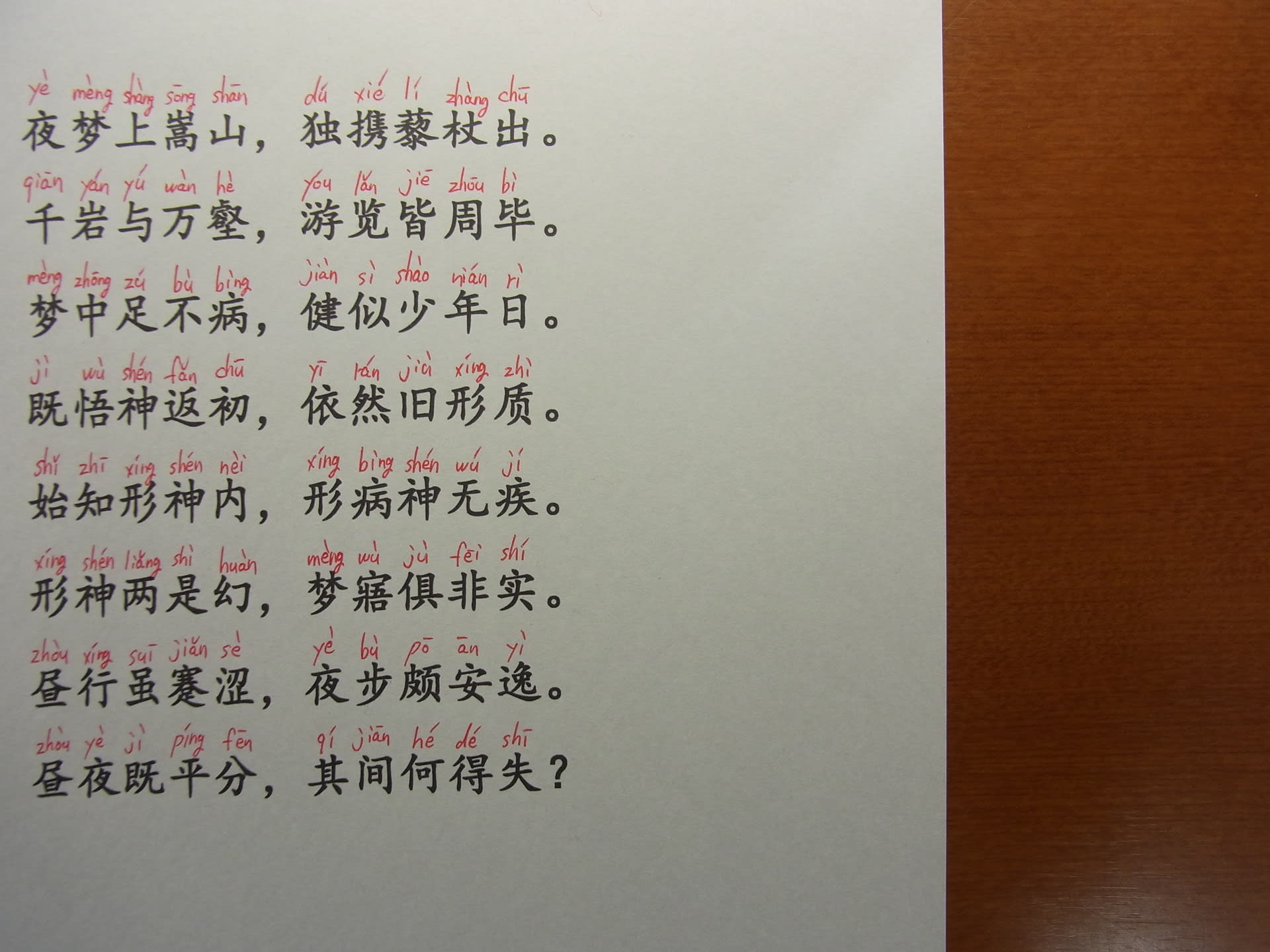

これに漢和辞典と中国語辞典でピンイン(読み方)を附した。現代中国語は簡体字が使用されており原文の字とは違う。読み方も当時とは違うのだろうが、まあ、雰囲気はわかる。

〔第14章(最終章)から〕

At night I dreamt I stoutly climbed the hills,

Going out alone with my staff of holly-wood.

A thousand crags,a hundred hundred valleys―

In my dream-journey none were unexplored,

And all the while my feet never grew tired

And my step was strong as in my young days.

Can it be that when the mind travels backward

The body also returns to its old state?

And can it be,as between body and soul,

That the body may languish while the soul is still strong?

Soul and body,both are vanities;

Dreaming and waking,both alike unreal.

In the day my feet are palsied and tottering;

In the night my steps go striding over the hills.

As night and day are divided into equal parts

Between the two I get as much as I lose.

(続く)

【2016.4.3 追記】

〔第2章から〕

Companionless since spring came I have taken few walks;

From every pleasure,without you,more than half is gone.

To-day,above all,in the Apricot Garden,I found it hard to bear;

Everyone in the world seemed out for a walk―everyone except you.

ちょうど桜の時分なので、『和漢朗詠集』っぽくしてみた(笑)。

恋ひわたる人に見せばや松の葉のしたもみぢする天の橋立 (金葉422)

石ばしる滝の水上はやくより音に聞きつゝ恋ひわたるかな (金葉419)

わが心春の山べにあくがれてながながし日を今日もくらしつ (新古今81)

恋ひわたる涙の川に身を投げむこの世ならでも逢ふ瀬ありやと (千載715)

さにつらふ妹を思ふと霞立つ春日もくれに恋ひわたるかも (万葉1911)

立ちしなふ君が姿を忘れずは世の限りにや恋ひわたりなむ (万葉4441)

【2016.4.6 追記】

〔第12章から〕

He timed his departure so as to have the companionship of 劉禹錫 during the journey. And here I must digress again in order to give some account of this friend of Po’s, who from now onwards plays so important a part in his life. 劉禹錫, like 白居易, was born in 772. When in 805 power fell into the hands of Wang Shu-wen(eの上に記号有り)and Wang Pi, neither of whom were members of the hereditary governing class, 禹錫 believed that they had the interests of the common people at heart and threw in his lot with them. He was encouraged in this course by the fact that a friend whom he deeply respected, the great writer Liu Tsung-yuan(uの上に記号有り)(773-819), also supported the Wangs. When their brief regime fell and the traditional governing class came into its own again he was banished to a remote place in Hunan. The Chinese had in the ninth century the same complete confidence in the superiority of their own culture that Europeans had in the nineteenth. 劉禹錫 found that the shamans of the local aborigines were using in their ceremonies songs the words of which he considered barbarous and uncouth. He wrote new words in proper literary style, which it is said were used by local singers till long after his time.

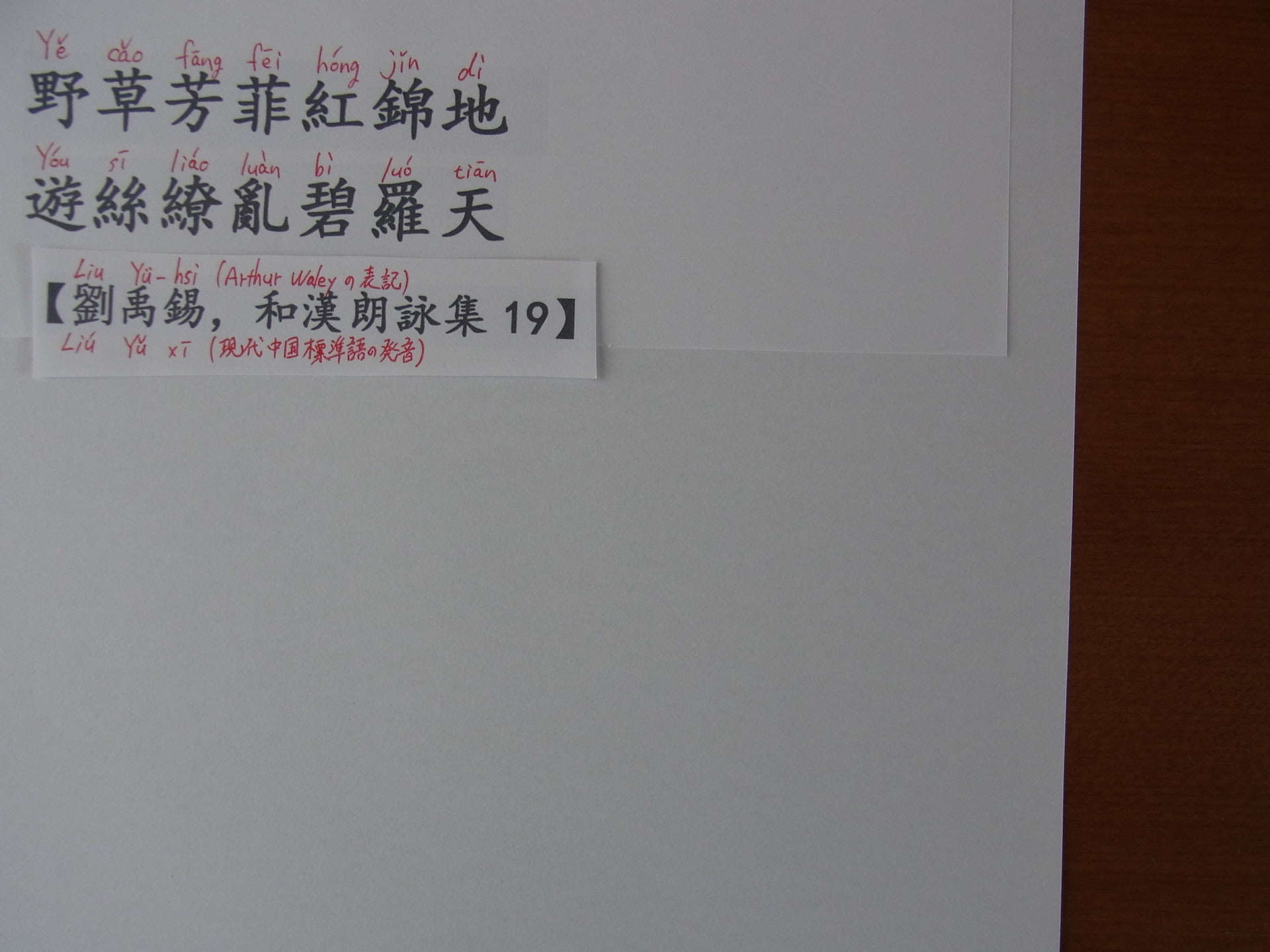

(1/3)著野展敷紅錦繍當天遊織碧羅綾【小野篁,和漢朗詠集22】 https://t.co/THOm93di9h

— Sirota 81 (@Yasoitu) 2016年3月12日

〔@TakahiroBessho さんのツイートの写真から〕

【2016.4.7 追記】

桜散る木(こ)の下(した)風は寒からで空に知られぬ雪ぞ降りける (拾遺64)

雪とのみ降るだにあるを桜花いかに散れとか風の吹くらむ (古今86)

桜花散りぬる風のなごりには水なき空に波ぞ立ちける (古今89)

朝ぼらけ下ゆく水は浅けれど深くぞ花の色は見えける (後撰130)

花の香に衣はふかくなりにけり木の下かげの風のまにまに (新古今111)

さくら色の庭の春風あともなし訪はばぞ人の雪とだにみん (新古今134)

【2016.4.13 追記】

〔第12章から〕

Po mentions, as we have just seen, the copies of his Works which were in Japan. Of his immense popularity in that country I have already spoken, in connection with the traveller's tale that represented him as being eagerly awaited in a magic island in the East. At what date his poetry was first brought to Japan we do not know; but strangely enough on the very day that he wrote the note at the end of his Works, the Japanese Buddhist pilgrim Jikaku, feeling from China disguised as a layman, set out from Ch’ang-an(長安) with a copy Po’s Works in his luggage, and passed through Lo-yang(洛陽)a week or two later. For several centuries to come ‘The Literary Collection’ or even ‘The Collection’ without further qualification meant in Japan the Works of 白居易. The literature of the period abounds in references to them. For example, Murasaki, the authoress of the Tale of Genji, tells us in her diary that despite the prejudice against women studying Chinese, which was thought an unladylike occupation, ‘Since the summer before last, very secretly, in odd moments when there happened to be no one about, I have been reading with Her Majesty the two books of Ballads. There has of course been no question of formal lessons; Her Majesty has merely picked up a little here and there, as she felt inclined. All the same, I have thought is best to say nothing about the matter to anybody.’ The Ballads that she read with the Empress, to whom she was Lady-in-Waiting, were those contained in chapters three and four of 白居易’s Works as we have them to-day.

In the Tale of Genji the numerous references to Chinese poetry are all to poems either by Po or by his friends 元稹 and 劉禹錫. The great eighth-century poets were barely known in Japan till far later. Li Po(李白)’s works were mentioned at the end of the ninth century, but were known only to a restricted circle. Tu Fu(杜甫)is not mentioned, I think, till fourteenth century. There was therefore at least a symbolic truth in the story that in a far-off island a very special niche was reserved for 白居易.

※ ネットに‘『源氏物語』における『白氏文集』引用の特色’という論文があったので、そのURLを貼っておく。

http://www.hokuriku-u.ac.jp/about/campus/libraryDATA/kiyo32/koku2.pdf

【2016.4.17 追記】

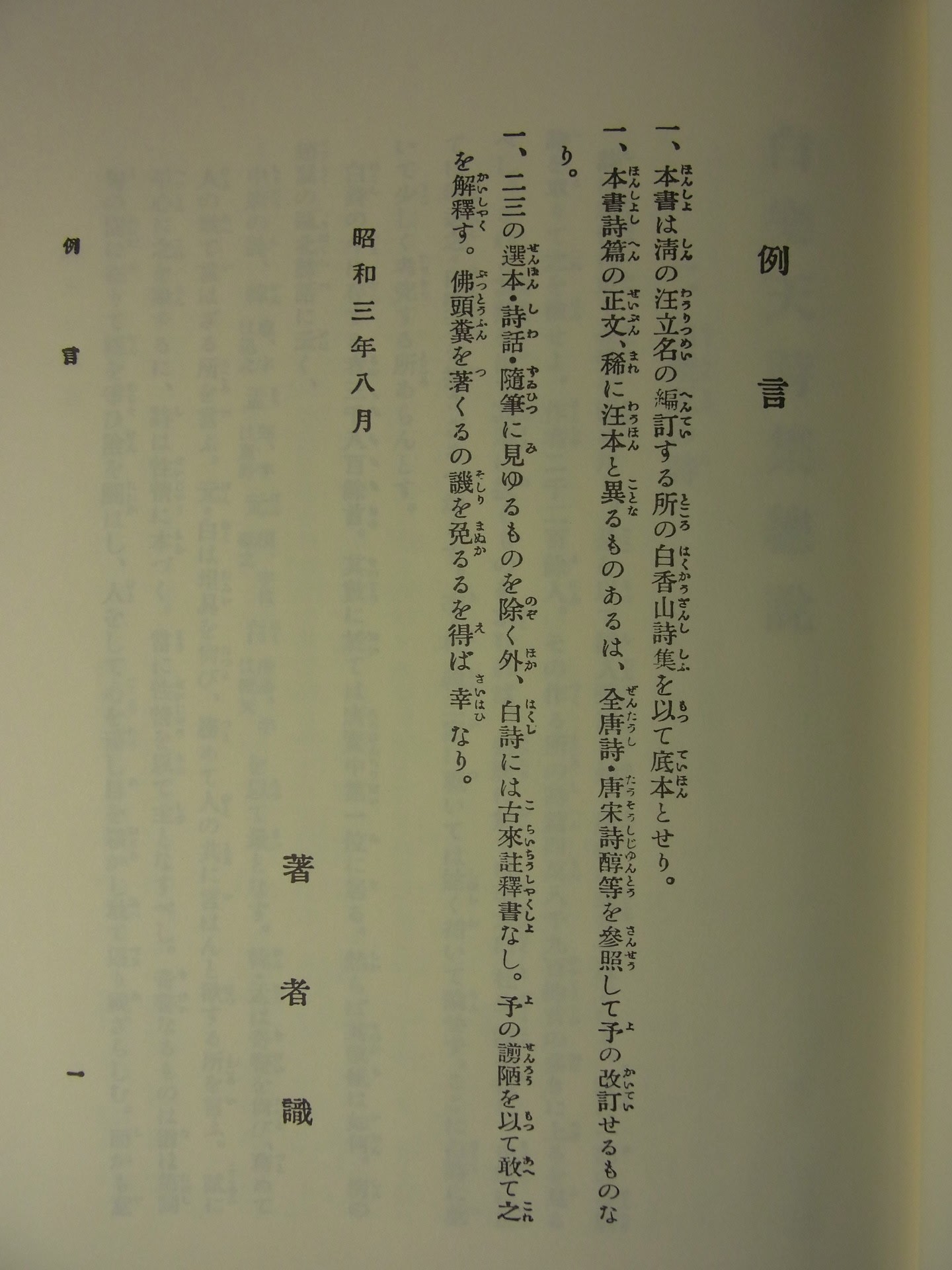

前回の論文の参考文献、『白楽天全詩集』が図書館にあったので借りてきた。

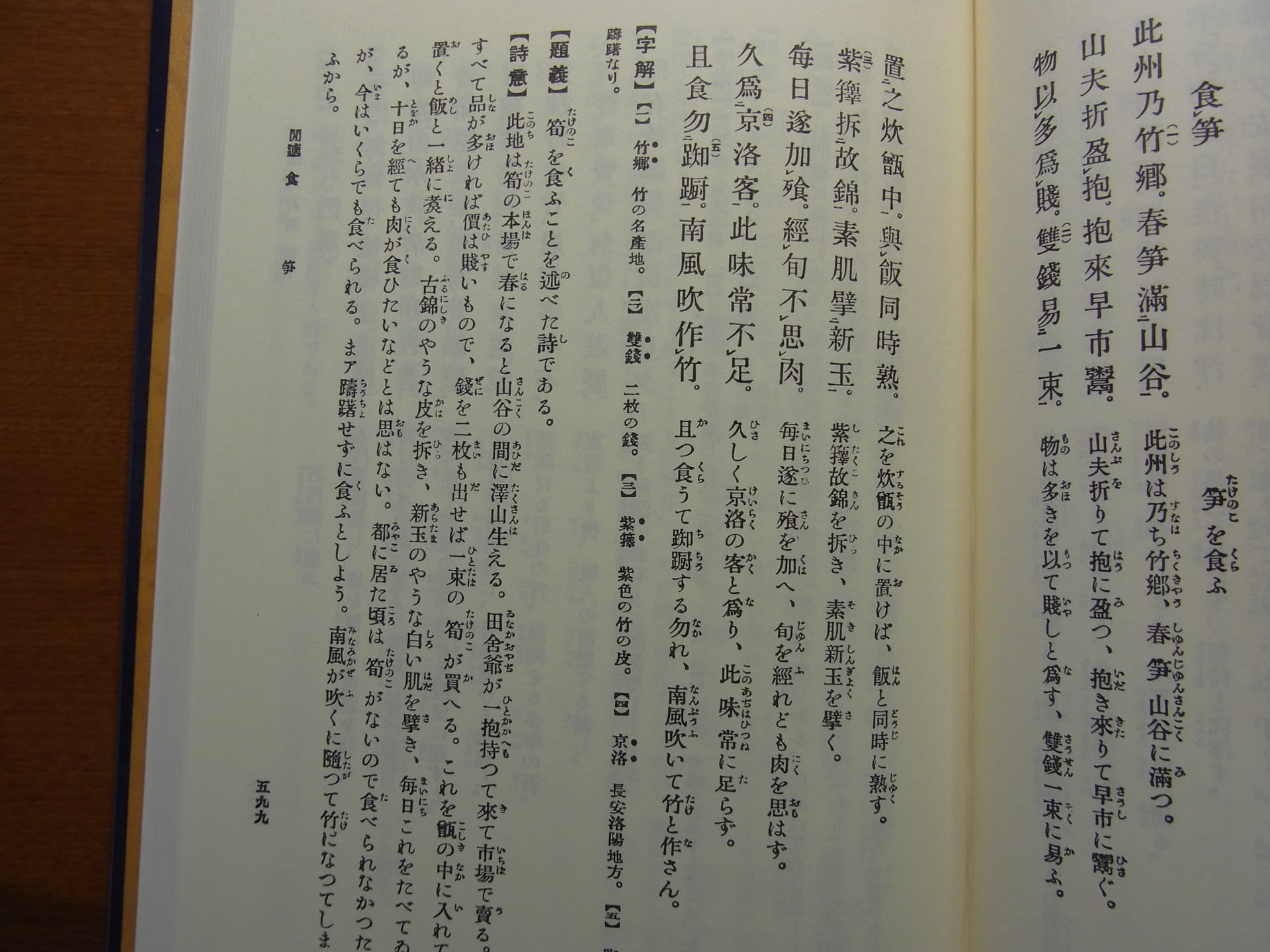

全集では「たけのこを食べる」というような意外な詩に出会えるから面白い。

と同時に、訳者,佐久節氏の飄逸感あふれる文体が私は好きである。

巻頭の文章で佐久氏は御自身の研究を謙遜されているけれど、この表現はちょっとどうかと私は思う(笑)。

【2016.4.18 追記】

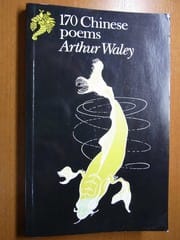

以前買っておいた Waley の『170 Chinese poems』をよく見たら、「たけのこを食べる」の詩も英訳されていた!

この本の170篇の詩のうち58篇が白居易だが、現存71巻の膨大な『白氏文集』のなかから「たけのこを食べる」を選んだ Waley に限り無い親しみを覚える。比較するのは申し訳ないけれど、岩波文庫版の『白楽天詩選(上下)』にはこの詩は収録されておらず、Waley や佐久の瑞々しい訳とこれとの違いを考察することも論点のひとつになるはずだ。

EATING BAMBOO-SHOOTS

My new Province is a land of Bamboo-groves:

Their shoots in spring fill the valleys and hills.

The mountain woodman cuts an armful of them

And brings them down to sell at the market.

Things are cheap in proportion as they are common;

For two farthings, I buy a whole bundle.

I put the shoots in a great earthen pot

And heat them up along with boiling rice.

The purple nodules broken, ―like an old brocade;

The white skin opened, ―like new pearls.

Now every day I eat them recklessly;

For a long time I have not touched meat.

All the time I was living at Lo-yang

They could not give me enough to suit my taste.

Now I can have as many shoots as I please;

For each breath of the south-wind makes a new bamboo!

【2016.4.20 追記】

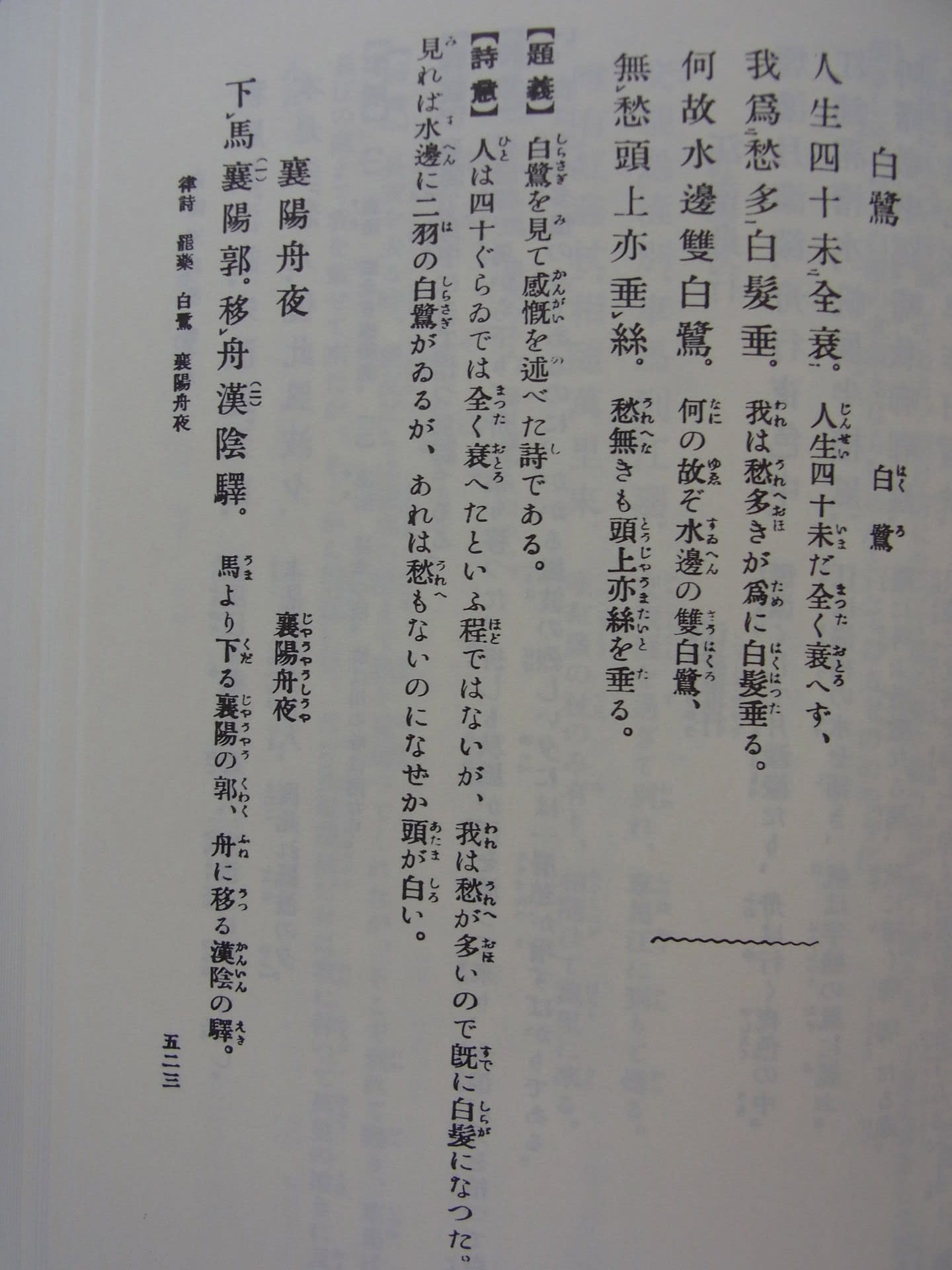

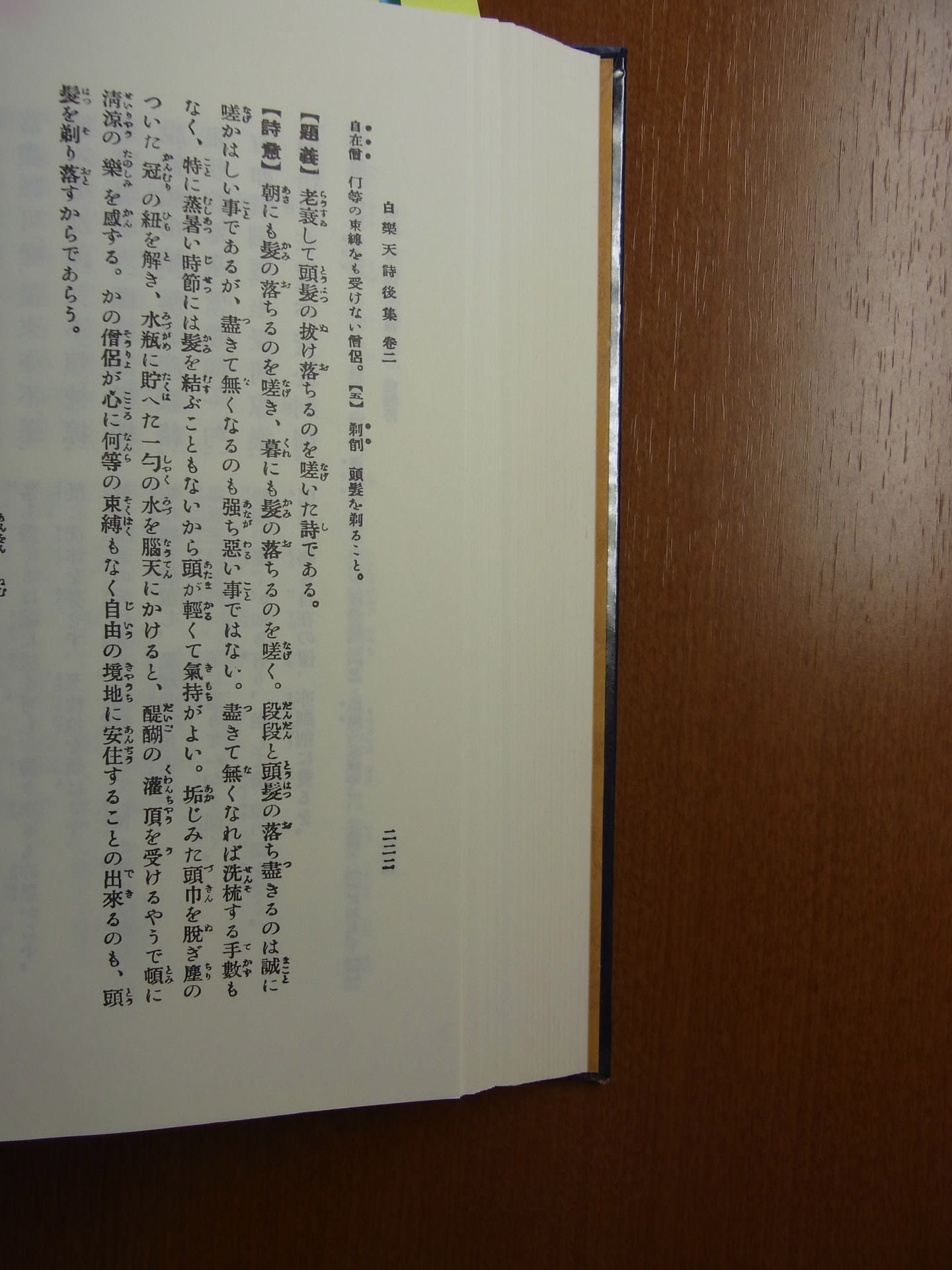

白髪を憂う詩があるのだから、これもあるのではないか、と思っていると果たしてあった。

^Ⅲ^)

【2016.4.24 追記】

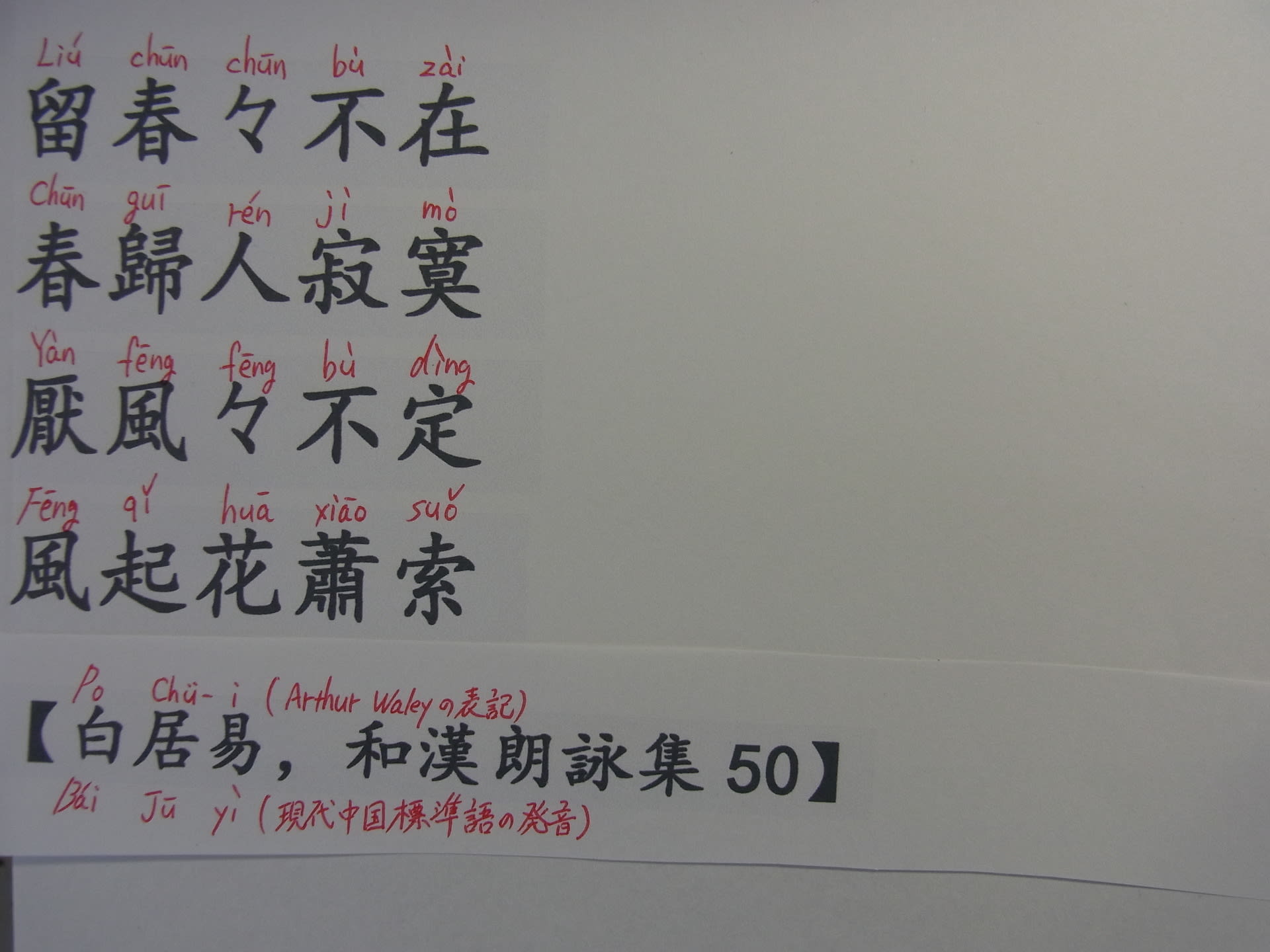

『和漢朗詠集(偽)』

^Ⅲ^)

〔五弦弹〕

五弦弹,

五弦弹,

听者倾耳心寥寥。

赵璧知君入骨爱,

五弦一一为君调。

第一第二弦索索,

秋风拂松疏韵落。

第三第四弦泠泠,

夜鹤忆子笼中鸣。

第五弦声最掩抑,

陇水冻咽流不得。

五弦并奏君试听,

凄凄切切复铮铮。

铁击珊瑚一两曲,

冰泻玉盘千万声。

杀声入耳肤血寒,

惨气中人肌骨酸。

曲终声尽欲半日,

四坐相对愁无言。

座中有一远方士,

唧唧咨咨声不已。

自叹今朝初得闻,

始知孤负平生耳。

唯忧赵璧白发生,

老死人间无此声。

远方士,

尔听五弦信为美,

吾闻正始之音不如是。

正始之音其若何?

朱弦疏越清庙歌。

一弹一唱再三叹,

曲淡节稀声不多。

融融曳曳召元气,

听之不觉心平和。

人情重今多贱古,

古琴有弦人不抚。

更从赵璧艺成来,

二十五弦不如五。

〔湖上望〕

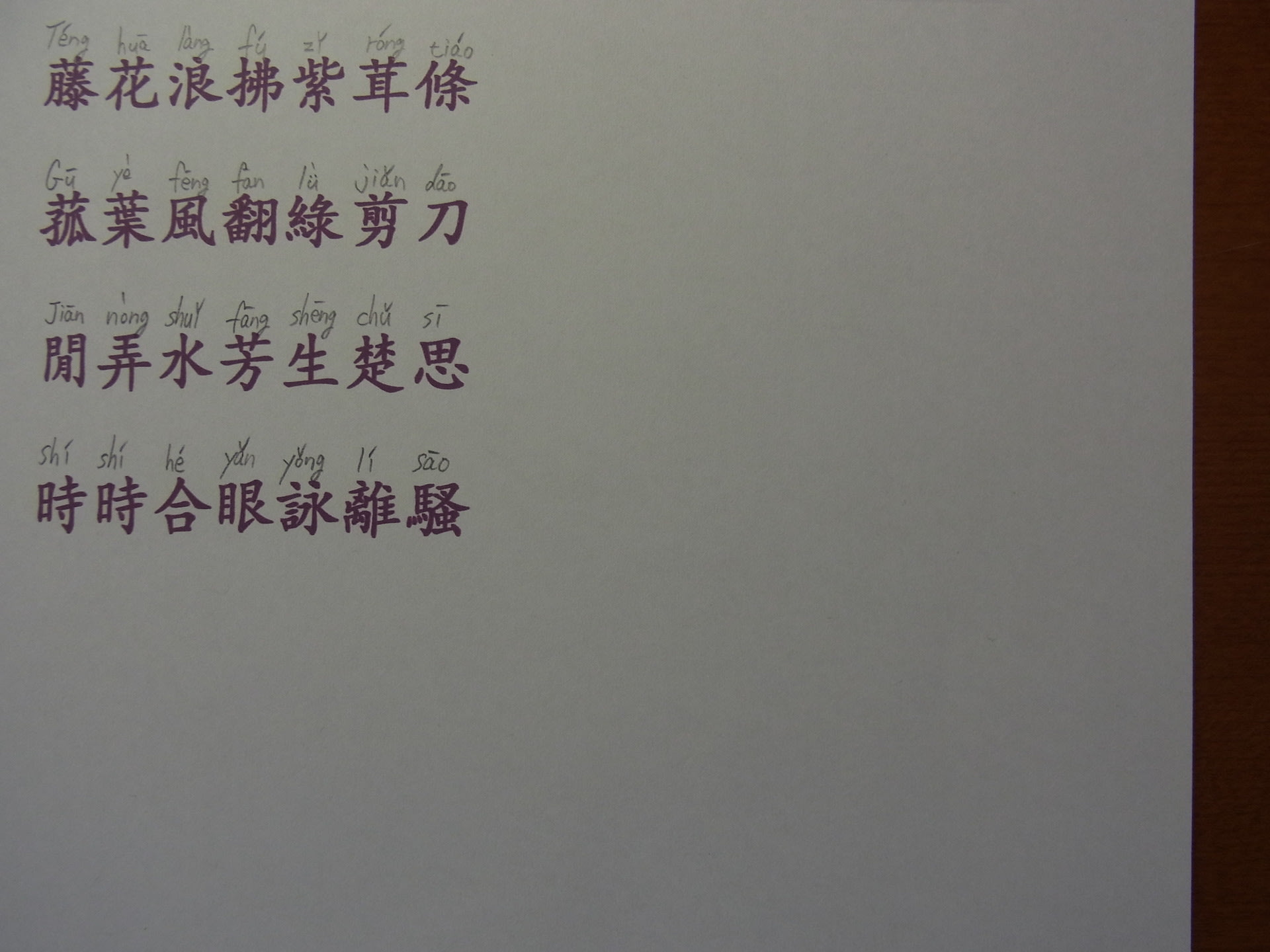

〔藤〕

いづかたににほひますらん藤の花春と夏との岸をへだてて (千載118)

君にだにとはれでふれば藤の花たそがれ時も知らずぞ有ける (後撰139)

たごの浦にそこさへにほう藤なみをかざしてゆかむみぬ人のため (和漢朗詠集)

ときはなる松の名だてにあやなくもかゝれる藤のさきてちるかな (和漢朗詠集)

暮れぬとはおもふものから藤浪のさける宿には春ぞひさしき (新古今165)

みどりなる松にかゝれる藤なれどおのがころとぞ花はさきける (新古今166)

Our Wisteria sinensis, aka Chinese wisteria, is starting to flower and looks majestic in the late afternoon sun pic.twitter.com/tkJ0Gzmcsy

— Kew Gardens (@kewgardens) 2016年4月21日

【旧芝離宮恩賜庭園】フジ見ごろです!!ボタン・シラン・アヤメ・ハナミズキ・コデマリ・ツツジ・ドウダンツツジなどもご覧いただけます。週末は是非、旧芝離宮恩賜庭園へお越しください。 pic.twitter.com/VJ7OCsIvWo

— 都立庭園 園長の採れたて情報 (@ParksTeien) 2016年4月22日

【殿ヶ谷戸庭園】総状花序の蝶形のフジの花が垂れ下がり見頃になっています。是非ご来園下さい。 pic.twitter.com/7mE7VJT3VM

— 都立庭園 園長の採れたて情報 (@ParksTeien) 2016年4月22日

【小石川後楽園】こちらは、梅林の藤棚。藤色がだいぶ濃くなってきました。 手前では“カキツバタ”も咲き始めています。 pic.twitter.com/QXc4whf8eV

— 都立庭園 園長の採れたて情報 (@ParksTeien) 2016年4月22日

【小石川後楽園】庭園奥、梅林や田んぼのある田園風景の中にある藤棚では、藤の開花が進んでいます。 今年も開花状況をホームページ、ツイッター、お電話等でご案内致します。 pic.twitter.com/sJc541YY97

— 都立庭園 園長の採れたて情報 (@ParksTeien) 2016年4月22日

Audrey Hepburn, 1962 pic.twitter.com/Xj2h5srYcq

— History In Pictures (@historyepics) 2016年4月20日

【2016.4.27~ 追記】

ここまでに出た本で今後自分が参照するために、詩の対照表を作っておくことにした。本の略称は以下の通りとする。

『THE LIFE AND TIMES OF PO CHU-I 772-846 A.D.』Arthur Waley (Kessinger Legacy Reprints)

→「PO」

『白楽天』A・ウェーリー 花房英樹 訳 (みすず書房)

→「花房」

『白楽天全詩集1~4』佐久節 訳註 (日本図書センター)

→「佐久」

『170 Chinese poems』Arthur Waley (Constable & Co Ltd)

→「170 poems」

「第一章」

When flowers fall and birds sweetly sing

This southward journey suits your rustic mood.

The moon will be full when you cross the Ch'in-ling,

And spring in its beauty when you go along river of Shu.

花落鸟嘤嘤,南归称野情。

月宜秦岭宿,春好蜀江行。

乡路通云栈,郊扉近锦城。

乌台陟冈送,人别时荣。

(送武士曹归蜀 士曹即武中丞兄。)

(※ 原詩は前出のサイトからコピーした。)

「PO,11」「佐久,2巻-346」

(2016.5.4 追記)

対照表の作成の難しいことが判明した。それは佐久本と、前出の原詩のサイトの詩の配列が違うからである。具体的には佐久本の第一巻と二巻、それに第三巻の初めの二章だけは完全に一致するが、その後と第四巻全ての詩の配列が全く違う。これは典拠が違うのが原因だろうけれど、私の関心は白居易の詩そのものにあり、文献がどうなっているのかを調べるのは煩雑で面倒だし優先順位は低い。それにこの原詩のサイトは、baijuyi10.txtで「感伤二」とすべき所を「感伤一」と間違っていたりして、ちょっと怪しい感じがしないでもない。

けれども「写経」には明らかな効能がある。例えば平安期のある女性歌人の歌を集中して写した後にぼんやりと風呂に浸かっていると、急に歌を書いたその人の息遣いや身長から輪郭までがくっきりと、すぐ傍に佇んでいる存在の実体として感じられる時がある。この現象を客観的に見ればそれは歌の言葉に触発された私の想像にすぎないのだが、主観的には「霊」のようなものがまざまざと私の近くに来ている実感があるのも事実である。

ただこれは女性歌人の場合ならいいのだけれど、夜中に突然白居易翁に出てこられても怖いし困る(笑)。

とりあえず Waley 訳の続きを続ける。

A keen wind blows on my pillow and mat;

The white dew wets my jacket and skirts.

This of all nights is a night for intimacy,

When the clock drips slow and the air of the sky is cold.

(2016.5.9 追記)

※前出の原詩のサイトが閉鎖されたので、今度はこのサイトから原詩をコピーする。

http://ourartnet.com/Sikuquanshu/Zhuanti/Shici/003/003.a.asp

清風吹枕席,白露濕衣裳。好是相親夜,漏遲天氣涼。

「PO,12」「佐久,2巻-345」

I am shut off from my old home,to long for it is no use;

The waters of Ch’s and the hills of Wu lie league on league between.

But to-day I am able through this kind friend to send to my dear brothers

Several lines of home-sick tears committed to a single wrapper.

故園望斷欲何如,楚水吳山萬里餘。

今日因君訪兄弟,數行鄉淚一封書。

「PO,12」「佐久,2巻-347」

Full in her face,the desert sand;full in her hair,the wind.

Her pencilled brows have lost their black,the rouge has melted from her cheeks.

Grief and pain and bitter toil have left so deep a mark

That now in the end she is very like what the painter made her in his picture.

滿面胡沙滿鬢風,眉銷殘黛臉銷紅。

愁苦辛勤憔悴盡,如今卻似畫圖中。

漢使卻回憑寄語,黃金何日贖蛾眉。

君王若問妾顏色,莫道不如宮裏時。

「PO,13」「佐久,2巻-445」

For a long time the business of getting a living

Has kept me from learning the Art of Guarding Life.

My years are few,but my disease are many;

How can I hope to last till old age?

「PO,13」「佐久,2巻-252」(原詩のサイトには無し)

(2016.5.11 追記)

前回、最初に出た原詩のサイトが閉鎖されたと書いたが、これはトップページが削除されただけで、詩の本文のページは残っていた。このサイトのトップページには「検索機能」があって喜んで検索しようとしたが動かなかった(笑)。削除されるのも仕方ないだろう。

整理するためにこれを「中国語Ⅰ」と名付ける。

http://www.xys.org/xys/classics/poetry/Tang/Bai-Juyi/

「中国語Ⅱ」がこれである。

http://ourartnet.com/Sikuquanshu/Zhuanti/Shici/003/003.a.asp

「中国語Ⅱ」は、細かい異同はあるが概ね巻二十まで、佐久本では第一巻~二巻、それと第三巻の第一章までが同じである。

「中国語Ⅰ」もだいたい同じだが、「中国語Ⅰ」の方が「中国語Ⅱ」よりも、巻二十一以後に収録されている詩の数が多い。

佐久本の第三巻と四巻は白氏文集の何処から引かれているのかを知るのは興味ある課題だが、値段,スペース等の問題で白氏文集の全十六巻を買う気には到底なれない。

http://www.meijishoin.co.jp/news/n3743.html

(2016.5.13 追記)

【旧古河庭園】 春バラと洋館のライトアップは明日から! 午後8時半までご入園いただけます。どうぞお立ち寄りください。 pic.twitter.com/DI3TpCY1fQ

— 都立庭園 園長の採れたて情報 (@ParksTeien) 2016年5月12日

【旧古河庭園】20世紀を代表するオペラ歌手の名前にふさわしく、堂々とした姿の「マリア・カラス」ローズピンクが華麗ですね! pic.twitter.com/6rU2bqPB4A

— 都立庭園 園長の採れたて情報 (@ParksTeien) 2016年5月10日

鎌倉文学館では『バラ祭り2016』開催中♪ 「鎌倉」「静の舞」「流鏑馬」「禅」といった鎌倉にちなんだ名前のバラもあり!6月5日までですが、もう既にいい感じで咲いてま~す!https://t.co/dCVpKFUEF1

— 鎌倉市図書館 (@kamakura_tosyok) 2016年5月13日

大坂夏の陣をサマソニ風にしてみた。 pic.twitter.com/fcz5LIas1b

— スエヒロ (@numrock) 2016年5月12日

似錦如霞色。連春接夏開。禹錫

(薔薇花聯句)『佐久本第四巻-p.837』

【2016.4.30 追記】

『枕草子 二十三段』

ひるつかた、大納言殿、櫻の直衣(なほし)のすこしなよらかなるに、こきむらさきの固紋の指貫(さしぬき)、しろき御衣(ぞ)ども、うへにはこき綾のいとあざやかなるをいだしてまゐり給へるに、うへのこなたにおはしませば、戸口のまへなるほそき板敷にゐ給ひて、物など申したまふ。

御簾のうちに、女房、櫻の唐衣どもくつろかにぬぎたれて、藤・山吹など色々このましうて、あまた小半蔀(こはじとみ)の御簾よりもおしいでたる程、晝の御座(ひのおまし)のかたには、御膳(おもの)まゐる足音たかし。警蹕(けいひち)など「おし」といふこゑきこゆるも、うらうらとのどかなる日のけしきなど、いみじうをかしきに、はての御盤とりたる藏人まゐりて、御膳(おもの)奏すれば、なかの戸よりわたらせ給ふ。御供に廂(ひさし)より、大納言殿、御送りにまゐり給ひて、ありつる花のもとにかへりゐ給へり。

宮の御前の御几帳おしやりて、長押のもとに出でさせ給へるなど、なにとなくただめでたきを、さぶらふ人もおもふことなき心地するに、「月も日もかはりゆけどもひさにふる三室の山の(とつ宮どころ)」といふことを、いとゆるるかにうちいだし給へる、いとをかしう覺ゆるにぞ、げに千とせもあらまほしき御ありさまなるや。

【2016.5.15 追記】

『和漢朗詠集 夏夜(なつのよ)』

風吹枯木天雨

月照平沙夏夜霜 白

風生竹夜窓間臥

月照松時臺上行 白

空夜窓閑螢度後

深更軒白月明初 白

夏の夜をねぬにあけぬといひおきし人はものをや思はざりけむ

ほとゝぎすなくやさつきのみじか夜もひとりしぬればあかしかねつも

夏の夜のふすかとすればほとゝぎすなくひとこゑにあくるしのゝめ

【2016.6.5 追記】

【Kiyosumi gardens】 The Irises are at their best now. pic.twitter.com/ZuZACBVl8G

— 都立庭園 園長の採れたて情報 (@ParksTeien) 2016年6月4日

つれづれと音絶えせぬはさみだれの軒のあやめのしづくなりけり

さみだれのをやむけしきの見えぬかな庭たづみのみ数まさりつゝ

香をとめてとふ人あるをあやめ草あやしく駒のすさめざりける

筑摩江の底の深さをよそながら引けるあやめの根にて知るかな

ねやの上に根ざし留めよあやめ草たづねて引くもおなじよどのを

けふも今日あやめもあやめ変らぬに宿こそありし宿とおぼえね (後拾遺和歌集)

花橘😃橘は実さへ花さへその葉さへ枝に霜降れどいや常葉の木北葛城郡 廣瀬大社 pic.twitter.com/UTAM0lI6GN

— ばなちゃん (@banachan52) 2016年5月13日

【2016.6.6 追記】

かけまくも あやに恐(かしこ)し 天皇(すめろき)の 神の大御代(おほみよ)に 田道間守(たぢまもり) 常世(とこよ)に渡り 八矛(やほこ)持ち 参ゐ出来(こ)し時 時じくの 香久(かく)の菓子(このみ)を 恐(かしこ)くも 残したまへれ 国も狭(せ)に 生(お)ひ立ち栄え 春されば 孫枝(ひこえ)萌いつつ ほととぎす 鳴く五月(さつき)には 初花を 枝に手折りて 娘子(をとめ)らに つとにも遣りみ 白たへの 袖にも扱入(こき)れ かぐはしみ 置きて枯らしみ あゆる実は 玉に貫(ぬ)きつつ 手に巻きて 見れども飽かず 秋付(づ)けば しぐれの雨降り あしひきの 山の木末(こぬれ)は 紅(くれなゐ)に にほい散れども 橘の 成れるその実は ひた照りに いや見が欲しく み雪降る 冬に至れば 霜置けど その葉も枯れず 常盤(ときは)なす いやさかばえに 然れこそ 神の御代より 宜しなへ この橘を 時じくの 香久(かく)の菓子(このみ)と 名付けけらしも

橘は花にも実にも見つれどもいや時じくになほし見が欲(ほ)し (萬葉集)

春過ぎて 夏来向(きむ)かへば あしひきの 山呼びとよめ さ夜中に 鳴くほととぎす 初声を 聞けばなつかし あやめ草 花橘(はなたちばな)を 貫き交じへ かづらくまでに 里とよめ 鳴き渡れども なほししのはゆ

橘の花散る里に通ひなば山ほととぎすとよもさむかも

五月山(さつきやま)花橘にほととぎす隠(こも)らふ時に逢へる君かも

橘の下(した)吹く風のかぐはしき筑波(つくは)の山を恋ひずあらめかも (萬葉集)

「西湖晚歸,回望孤山寺,贈諸客」

柳湖松島蓮花寺,晚動歸橈出道場。盧橘子低山雨重,

棕櫚葉戰水風涼。煙波澹蕩搖空碧,樓殿參差倚夕陽。

到岸請君回首望,蓬萊宮在海中央。(白居易)