戦後70年の宣伝戦を強化する中国。踊る阿呆は日本の左翼だ。

<中国首相「罪の歴史責任も継承を」 安倍談話を念頭か>

http://www.asahi.com/articles/ASH3H5F5FH3HUHBI00P.html?iref=comtop_list_int_n04

■中国の李克強(リーコーチアン)首相が15日、北京で記者会見し、日中間の歴史問題について「一国の指導者にとって、先人の業績を引き継ぐだけでなく、先人の罪な行いがもたらした歴史の責任も負わなければならない」と述べた。安倍晋三首相の戦後70年談話を念頭においた発言とみられる。

安倍首相は談話について「21世紀にふさわしい未来志向」に重点を置く構えを見せており、中国側は「村山談話」の「侵略」や「心からのおわび」などの文言をそのまま引き継ぐかどうかに関心を寄せている。李首相は「中日関係の根源は、先の戦争や歴史認識に正確な認識を持ち続けることができるかどうかにある」とした。

一方で、李首相は「抗日戦争勝利70周年」について「目的は悲惨な歴史を二度と繰り返させない」ことにあるとし、「私は(戦後70年にあたる)今年という重要な時は、中日関係にとって試されるとともに、チャンスでもあると思う」と強調。「日本の指導者が歴史を直視すれば、中日関係を改善・発展させる新たなきっかけになり、中日経済貿易関係の発展によい条件となる」と指摘し、日本と前向きな関係構築をはかる意欲もにじませた。

また、李首相は「日本軍国主義による侵略戦争が我々に甚大な災難をもたらした」とする一方、「日本の民衆も被害者だ」と指摘。1972年の日中国交正常化の時に当時の周恩来首相が、悪いのは日本の一部の軍国主義者で一般の日本国民も被害者だった、とした論理を強調することで、日本世論の対中感情悪化を和らげる狙いものぞかせた。(北京=倉重奈苗、益満雄一郎)■

一党独裁国家・中国の言いたい放題に反論もせず、安倍内閣批判に利用する反日左翼力が日本のマスメディアの主流になっているが、それに騙されないため、日本国民の常識として、この程度の認識は必要だろう。読売の社説だ。

<中国全人代閉幕 習政権の独善体質が目立った>

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20150315-OYT1T50155.html

■習近平政権の独善的な強権体質が、より鮮明になったと言えよう。

中国の全国人民代表大会が閉幕した。

李克強首相が記者会見し、日中関係について、「国家指導者は、先人の犯罪行為がもたらした歴史の責任を負うべきだ」と強調した。「日本の指導者が歴史を直視すれば、関係改善の契機になる」とも述べた。

王毅外相も先に、「70年前に敗れた日本が、70年後に再び良識を失ってはならない」と語った。

いずれも「歴史カード」を使い、戦勝国・被害者の立場から、戦後70年談話を出す予定の安倍首相に圧力をかける宣伝戦の一環だ。

だが、先の大戦への反省を踏まえ、世界の平和と繁栄に貢献してきた戦後日本は、大多数の国に評価、信頼されている。

「良識」が疑われているのは、むしろ中国ではないか。

王氏は、中国がフィリピンやベトナムと領有権を争う南シナ海の岩礁の基地化について「自分の庭の工事で、人の指図は受けない」と言明した。独りよがりの発言で、関係国の賛同は得られまい。

習政権は全人代で、国際社会の様々な懸念を意に介さない態度を取り続けた。国防費の大幅増は、その象徴だろう。香港行政長官の選挙制度に関しても、住民の民主化要求をほとんど無視した。

イスラム教徒の少数民族ウイグル族と当局の衝突を巡っては、「テロの脅威」を口実に、民族抑圧政策を強めている。

微小粒子状物質(PM2・5)の越境など、日本にも影響する大気汚染に関しては、当局を告発して大反響を呼んだインターネット動画を閲覧不能にした。

法の支配、民主化、言論の自由といった普遍的な価値に、積極的に共感を示す指導者が現政権に見当たらないのは、残念である。

この傾向は、「力による統治」を進める習国家主席個人への権力集中が、共産党、国家、軍で強まったことと無縁ではあるまい。

全人代では、習氏の権力闘争の手段と化した観がある腐敗摘発を強化する方針を確認した。

「小康社会」建設や改革深化などに関して、習氏が最近唱えた「四つの全面」という新たなスローガンへの支持表明も相次いだ。

従来の集団指導体制が持つ中国政権内の相互抑制機能が、失われつつあるようにも見える。

個人を制御できない政治の危うさは、中国が過去に何度も経験してきたはずだ。習氏の権力の動向を慎重に見極める必要がある。■

産経にはこんな記事が出ていた。

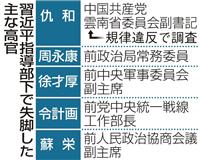

<中国全人代出席の翌日いきなり拘束…李副主席の側近を調査 「副主席失脚なら一大党内抗争も」>

http://www.sankei.com/world/news/150316/wor1503160006-n1.html

■【北京=矢板明夫】中国の李克強首相は15日、全人代(国会)閉幕後の記者会見で、習近平指導部が主導する反腐敗キャンペーンについて、「地位の高い人々も調査と処罰の対象になっており、国民の支持を得ている」と述べた。当局が今後も高官を対象とする汚職摘発運動を継続することをアピールしているようだ。

会見終了に合わせ…

首相の会見終了後の同日午後1時ごろ、国営新華社通信はタイミングを計ったかのように、雲南省の仇和副書記が規律違反と違法行為の疑いで調査を受けていると報じた。

「トラもハエもたたく」をスローガンとする反腐敗運動で、昨年中に収賄や横領などで摘発された公務員は5万5千人を超え、閣僚級高官は28人に達した。1949年の新中国建国以降、経済問題で失脚した高官が最も多い年となった。

しかし、元高級幹部の子弟で構成され、習主席自身も属する派閥、太子党からは失脚者は一人も出ていない。このため、党内の派閥間の主導権争いという面があることを印象づける。

捜査を担当する党の規律部門は当事者や周辺に察知されないよう内偵を進め、ある日突然、食事や会議などの場に捜査員が現れて本人を拘束するケースが多い。15日に拘束された仇和氏も、前日に開かれた全人代に出席したことが確認されている。党の規律部門のトップは習主席の盟友で、同じく太子党の王岐山・党政治局常務委員だ。

昆明市党委書記などを歴任した仇和氏は、老朽化住宅の再建などで辣腕(らつわん)を振るい、改革派指導者の一人として中国メディアによく取り上げられ、高い知名度を誇る。同時に、李源潮国家副主席の長年の部下で、腹心の一人としても知られ、失脚は大きな波紋を広げている。共産党関係者の間で「本当の狙いは李源潮副主席ではないか」といった観測が流れている。

一大党内抗争誘発も

李副主席は昨年末に失脚した令計画・前党中央統一戦線部長と同じく、胡錦濤前国家主席が率いる派閥、共青団派の有力者で、2017年に開かれる次期党大会で最高指導部入りが確実視されている。

李氏の側近とされる重要幹部が汚職などの名目で次々と拘束される事態に、ある共産党関係者は「李氏の外堀が埋められつつある」と指摘する一方、「李氏が失脚するようなことがあれば、一大党内抗争を誘発しかねない」と話している。■

習近平への権力集中、独裁化が進んでいる。

今日の読売の国際面に興梠一郎(こうろぎ いちろう)神田外語大学教授(現代中国論)が「一党支配で経済改革限界」の見出しで、こう書いていた(ネットには不掲載)。

■・・・・・・・・・

習政権は「反腐敗(腐敗摘発)」運動で政敵を次々に倒しているが、現行の政治体制維持が大前提である以上、摘発を進めても既得権益層の間で利権を移動させているだけだ。矛盾にフタをしたまま、習政権はすでに「守り」に入っているといえる。■

興梠氏は<経済成長あっての共産党で、成長は政権にとって頼みの綱だが、構造的な壁にぶつかっている>と指摘している。

経済力こそ中国の軍事力、大国の野望の原動力である。だが皮肉なことに、その政治体制が政権維持の桎梏になっているのだ。下部構造が上部構造を規定する。やがて、上部構造が桎梏となって、革命が起きる。これはマルクスの唯物史観だ。中国共産党最後の鐘が鳴るのはいつなのか?

<中国首相「罪の歴史責任も継承を」 安倍談話を念頭か>

http://www.asahi.com/articles/ASH3H5F5FH3HUHBI00P.html?iref=comtop_list_int_n04

■中国の李克強(リーコーチアン)首相が15日、北京で記者会見し、日中間の歴史問題について「一国の指導者にとって、先人の業績を引き継ぐだけでなく、先人の罪な行いがもたらした歴史の責任も負わなければならない」と述べた。安倍晋三首相の戦後70年談話を念頭においた発言とみられる。

安倍首相は談話について「21世紀にふさわしい未来志向」に重点を置く構えを見せており、中国側は「村山談話」の「侵略」や「心からのおわび」などの文言をそのまま引き継ぐかどうかに関心を寄せている。李首相は「中日関係の根源は、先の戦争や歴史認識に正確な認識を持ち続けることができるかどうかにある」とした。

一方で、李首相は「抗日戦争勝利70周年」について「目的は悲惨な歴史を二度と繰り返させない」ことにあるとし、「私は(戦後70年にあたる)今年という重要な時は、中日関係にとって試されるとともに、チャンスでもあると思う」と強調。「日本の指導者が歴史を直視すれば、中日関係を改善・発展させる新たなきっかけになり、中日経済貿易関係の発展によい条件となる」と指摘し、日本と前向きな関係構築をはかる意欲もにじませた。

また、李首相は「日本軍国主義による侵略戦争が我々に甚大な災難をもたらした」とする一方、「日本の民衆も被害者だ」と指摘。1972年の日中国交正常化の時に当時の周恩来首相が、悪いのは日本の一部の軍国主義者で一般の日本国民も被害者だった、とした論理を強調することで、日本世論の対中感情悪化を和らげる狙いものぞかせた。(北京=倉重奈苗、益満雄一郎)■

一党独裁国家・中国の言いたい放題に反論もせず、安倍内閣批判に利用する反日左翼力が日本のマスメディアの主流になっているが、それに騙されないため、日本国民の常識として、この程度の認識は必要だろう。読売の社説だ。

<中国全人代閉幕 習政権の独善体質が目立った>

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20150315-OYT1T50155.html

■習近平政権の独善的な強権体質が、より鮮明になったと言えよう。

中国の全国人民代表大会が閉幕した。

李克強首相が記者会見し、日中関係について、「国家指導者は、先人の犯罪行為がもたらした歴史の責任を負うべきだ」と強調した。「日本の指導者が歴史を直視すれば、関係改善の契機になる」とも述べた。

王毅外相も先に、「70年前に敗れた日本が、70年後に再び良識を失ってはならない」と語った。

いずれも「歴史カード」を使い、戦勝国・被害者の立場から、戦後70年談話を出す予定の安倍首相に圧力をかける宣伝戦の一環だ。

だが、先の大戦への反省を踏まえ、世界の平和と繁栄に貢献してきた戦後日本は、大多数の国に評価、信頼されている。

「良識」が疑われているのは、むしろ中国ではないか。

王氏は、中国がフィリピンやベトナムと領有権を争う南シナ海の岩礁の基地化について「自分の庭の工事で、人の指図は受けない」と言明した。独りよがりの発言で、関係国の賛同は得られまい。

習政権は全人代で、国際社会の様々な懸念を意に介さない態度を取り続けた。国防費の大幅増は、その象徴だろう。香港行政長官の選挙制度に関しても、住民の民主化要求をほとんど無視した。

イスラム教徒の少数民族ウイグル族と当局の衝突を巡っては、「テロの脅威」を口実に、民族抑圧政策を強めている。

微小粒子状物質(PM2・5)の越境など、日本にも影響する大気汚染に関しては、当局を告発して大反響を呼んだインターネット動画を閲覧不能にした。

法の支配、民主化、言論の自由といった普遍的な価値に、積極的に共感を示す指導者が現政権に見当たらないのは、残念である。

この傾向は、「力による統治」を進める習国家主席個人への権力集中が、共産党、国家、軍で強まったことと無縁ではあるまい。

全人代では、習氏の権力闘争の手段と化した観がある腐敗摘発を強化する方針を確認した。

「小康社会」建設や改革深化などに関して、習氏が最近唱えた「四つの全面」という新たなスローガンへの支持表明も相次いだ。

従来の集団指導体制が持つ中国政権内の相互抑制機能が、失われつつあるようにも見える。

個人を制御できない政治の危うさは、中国が過去に何度も経験してきたはずだ。習氏の権力の動向を慎重に見極める必要がある。■

産経にはこんな記事が出ていた。

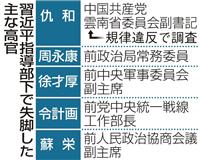

<中国全人代出席の翌日いきなり拘束…李副主席の側近を調査 「副主席失脚なら一大党内抗争も」>

http://www.sankei.com/world/news/150316/wor1503160006-n1.html

■【北京=矢板明夫】中国の李克強首相は15日、全人代(国会)閉幕後の記者会見で、習近平指導部が主導する反腐敗キャンペーンについて、「地位の高い人々も調査と処罰の対象になっており、国民の支持を得ている」と述べた。当局が今後も高官を対象とする汚職摘発運動を継続することをアピールしているようだ。

会見終了に合わせ…

首相の会見終了後の同日午後1時ごろ、国営新華社通信はタイミングを計ったかのように、雲南省の仇和副書記が規律違反と違法行為の疑いで調査を受けていると報じた。

「トラもハエもたたく」をスローガンとする反腐敗運動で、昨年中に収賄や横領などで摘発された公務員は5万5千人を超え、閣僚級高官は28人に達した。1949年の新中国建国以降、経済問題で失脚した高官が最も多い年となった。

しかし、元高級幹部の子弟で構成され、習主席自身も属する派閥、太子党からは失脚者は一人も出ていない。このため、党内の派閥間の主導権争いという面があることを印象づける。

捜査を担当する党の規律部門は当事者や周辺に察知されないよう内偵を進め、ある日突然、食事や会議などの場に捜査員が現れて本人を拘束するケースが多い。15日に拘束された仇和氏も、前日に開かれた全人代に出席したことが確認されている。党の規律部門のトップは習主席の盟友で、同じく太子党の王岐山・党政治局常務委員だ。

昆明市党委書記などを歴任した仇和氏は、老朽化住宅の再建などで辣腕(らつわん)を振るい、改革派指導者の一人として中国メディアによく取り上げられ、高い知名度を誇る。同時に、李源潮国家副主席の長年の部下で、腹心の一人としても知られ、失脚は大きな波紋を広げている。共産党関係者の間で「本当の狙いは李源潮副主席ではないか」といった観測が流れている。

一大党内抗争誘発も

李副主席は昨年末に失脚した令計画・前党中央統一戦線部長と同じく、胡錦濤前国家主席が率いる派閥、共青団派の有力者で、2017年に開かれる次期党大会で最高指導部入りが確実視されている。

李氏の側近とされる重要幹部が汚職などの名目で次々と拘束される事態に、ある共産党関係者は「李氏の外堀が埋められつつある」と指摘する一方、「李氏が失脚するようなことがあれば、一大党内抗争を誘発しかねない」と話している。■

習近平への権力集中、独裁化が進んでいる。

今日の読売の国際面に興梠一郎(こうろぎ いちろう)神田外語大学教授(現代中国論)が「一党支配で経済改革限界」の見出しで、こう書いていた(ネットには不掲載)。

■・・・・・・・・・

習政権は「反腐敗(腐敗摘発)」運動で政敵を次々に倒しているが、現行の政治体制維持が大前提である以上、摘発を進めても既得権益層の間で利権を移動させているだけだ。矛盾にフタをしたまま、習政権はすでに「守り」に入っているといえる。■

興梠氏は<経済成長あっての共産党で、成長は政権にとって頼みの綱だが、構造的な壁にぶつかっている>と指摘している。

経済力こそ中国の軍事力、大国の野望の原動力である。だが皮肉なことに、その政治体制が政権維持の桎梏になっているのだ。下部構造が上部構造を規定する。やがて、上部構造が桎梏となって、革命が起きる。これはマルクスの唯物史観だ。中国共産党最後の鐘が鳴るのはいつなのか?

ウソは世界に根深く広がっている。

ウソは世界に根深く広がっている。

民主党政権下の元首相二人が政治音痴の「奔放さ」を発揮している。民主党という政党の出鱈目さを物語るものだろう。

民主党政権下の元首相二人が政治音痴の「奔放さ」を発揮している。民主党という政党の出鱈目さを物語るものだろう。

来日したドイツのメルケル首相の発言を、左翼勢力が都合よく利用している。中韓も対日批判に利用している。だが、日本とドイツではまったく歴史的事情が異なるのだ。ごまかされてはいけない。

来日したドイツのメルケル首相の発言を、左翼勢力が都合よく利用している。中韓も対日批判に利用している。だが、日本とドイツではまったく歴史的事情が異なるのだ。ごまかされてはいけない。

よくもおめおめと。この国に「良識」を語る資格などあるのか?

よくもおめおめと。この国に「良識」を語る資格などあるのか?

まったく同感だ。

まったく同感だ。