オランダに本拠を持つ欧州を基盤とするグローバルな大手銀行(ABN AMRO Bank N.V.)は、世界中の銀行の課題である新BIS規制への対応、環境問題、CSR等のリスクマネージメントの取り組みについて高く評価されてきたが、2005年12月19日に米国連邦準備制度理事会(FRB)、、財務省金融犯罪法執行ネットワーク(Financial Crimes Enforcement Network:FinCEN)(注)、財務省対外資産管理局(OFAC)、ニューヨーク州銀行局(NYSBD)、オランダの中央銀行であるDe Nederlandsche Bank N.V.等の指摘を受け、①同銀行の世界的なレベルにおける銀行業務の改善命令に従うこと、②反マネロン法等に基づく各種義務違反(処罰法)に基づき米国の連邦や州の金融監督機関に合計8千万ドル(約92億8千万円)の民事制裁金(civil money penalty)の支払い命令、③排除措置命令(cease and desist order:差し止め命令)が出た。

共同リリースの原文

わが国でも、マネロン問題については金融庁の特定金融情報室(Japan Financial Intelligence Office:JAFIO )の活動が注目されてきているが、国際犯罪組織の活動はますます巧妙化してきており、「他山の石」として改めて対応について問題の重要性を考えるべき時期になっているといえよう。

(注)FinCENは1989年に米国のFIU(Financial Intelligence Unit)として設置された機関である。FIUとは マネー・ローンダリングに対抗するために、 (1)犯罪に起因すると疑われる収益に関する金融情報、(2)国内法令により必要とされる金融情報の報告を受理・分析し、ならびに権限当局に提供・回付する責任を有する中央政府機関として定義付けされている。海外ではイギリス(NCIS),フランス(TRACFIN),オーストラリア(AUSTRAC),ベルギー(CTIF-CFI)等各国で設立されている。

わが国では1997年(平成9年)、FIUの設置について検討が開始され,その趣旨が盛り込まれた組織的犯罪処罰法が1999年(11年)の国会で可決,2000年(平成12年)2月に施行、金融監督庁(現金融庁)に日本版FIUとして特定金融情報室(JAFIO)が設置された。

いる。

なお、わが国のマネロンのFIUは2007年3月「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成十九年法律第二十二号)(令和元年法律第二十八号による改正)が成立、同年4月からFIUは金融庁から国家公安委員会・警察庁(犯罪収益移転防止管理官)に移管された。

筆者は、マネロン問題については国際的な協調が欠かせないと考えるが、AUSTRACの資料よると43カ国と相互メモによる協調合意があり、またTRACFINの資料では29カ国との行政機関レベルの合意があるとされている。わが国の対応は?

*********************************************************************************************

(以下の部分は2010年10月21日現在、白紙であるが、適正な委託先が見つかればあらためて検討したい)

標記FRB等およびABN-AMROのリリース内容は現在仮訳(要約)作業中であり、訳文を希望される方は次のメールアドレスまでご連絡いただければ後日当方から通知する予定である。

なお、従来本ブログで取り上げてきたテーマについて、今後は詳細版は別途メーリングリスト登録者(当分の間、無料)のみ通知する方式に変更するので、詳細資料版を希望される方は個人、法人を問わず下記内容を記入のうえ申し込んでいただきたい。また、登録いただいた内容については、2003年個人情報保護法ならびに関係省庁のガイドラインに基づき「×××」が善良なる管理者の注意義務を厳格に履行し、ブログ情報の発信のみに利用すること、ならびに第三者へ情報提供を行わないこととする。

(1)本件 欄:メーリングリスト申込

(2)本文:①登録希望メールアドレス

②法人の場合:企業名(フリガナ)

個人の場合:姓名(フリガナ)

************************************************************

(今回のブログは2005年12月21日登録分の改訂版である)

Copyright © 2005-2010 芦田勝(Masaru Ashida).All Rights Reserved.No reduction or republication without permission.

2005年12月14日に米国連邦準備制度理事会(FRB)、連邦預金保険公社(FDIC)、連邦財務省通貨監督庁(OCC)、貯蓄機関監督局(OTS)は連名で標記ガイドを公表した。FDICのリリース(FDIC-PR-127-2005)の内容は以下のとおりである。

「情報セキュリティ・ガイドライン」はグラム・リーチ・ブライリー法(Gramm-Leach-Bliley Act (GLB Act)501条b項および「2003年公正適正信用取引法(Fair and Accurate Credit Transactions Act of 2003 (FACT Act)」 216条を根拠とするもので、金融機関における顧客情報の安全性、機密性、適切性および適切な廃棄処分を確立するため、管理面、技術面、物理面からセキュリティ対策を定めたものである。

本遵守ガイドは、金融機関が取り扱う個人情報の保護についてなすべき義務の内容を要約し、また個別の状況下において「情報セキュリティ・ガイドライン」の規定をいかに適用するかにつき説明するものである。

すなわち、本ガイドは金融機関が、①漏洩等リスクのアセスメント、②情報セキュリティ・プログラムの設計・適用、③消費者や顧客の個人情報の適切な処分、④顧客情報に対する違法なアクセス事故・犯罪への対応、⑤顧客情報にアクセス可能なサービス・プロバイダーの監督について、ガイドラインで定める中心的な用語の詳細を解説するものである。

なお、本ガイドはセキュリティ・ガイドラインを代替するものではない。金融機関がセキュリティ・ガイドラインのもとでの義務の内容のみを定めるもので、顧客の記録や情報を保護するための方針や実践に関する連邦法、州法その他諸規則の適用を目的とするものでない。

添付資料「Interagency Guidelines Establishing Information Security Standards:Small -Entity Compliance Guide 」中小金融機関における情報セキュリティ規格の確立のための関係省庁共通ガイド

〔ガイドの項目〕

1. 序論

(1)本ガイドの目的と範囲

(2)セキュリティ・ガイドライン策定の法的背景と概要

(3)セキュリティ・ガイドラインとプライバシー保護に関する各種規則の区分

2. セキュリティ・ガイドラインで使用される重要用語

(1)顧客情報

(2)顧客情報システム

(3)情報セキュリティ・プログラム

(4)サービス・プロバイダー

3. 情報セキュリティ・プログラムの開発と提供

(1)合理的に予見できる内部・外部からの脅威の特定

(2)特定された脅威の見込みと潜在的損害の査定

(3)方針と手続き十分な調査

(4)リスクアセスメントを行うための社外コンサルタントの採用

(5)進行中のリスクアセスメントのプロセスへの関与

4. セキュリティ・コントロールの設計

(1)対応プログラムの開発と適用

(2)顧客への通知に関する環境

(3)暗証番号等顧客の機微情報の意義

5.担当者の教育

6.テストについての主要なコントロール

7.サービス・プロバイダーの監督

(1)サービス・プロバイダーとの契約締結

(2)サービス・プロバイダーの業務のモニタリング

8.セキュリティ・プログラムの調整

9.取締役会に対する責任と報告

(付属資料:参考となる関係機関)

******************************************************************

(以下の部分は2010年10月22日現在、白紙であるが、適正な委託先が見つかればあらためて検討したい)

標記ガイドは現在仮訳(要約)作業中であり、訳文を希望される方は次のメールアドレスまでご連絡いただければ後日当方から通知する予定である。

なお、従来本ブログで取り上げてきたテーマについて、今後は詳細版は別途メーリングリスト登録者(当分の間、無料)のみ通知する方式に変更するので、詳細資料版を希望される方は個人、法人を問わず下記内容を記入のうえ申し込んでいただきたい。また、登録いただいた内容については、個人情報保護法ならびに関係省庁のガイドラインに基づき「×××」が善良なる管理者の注意義務を厳格に履行し、ブログ情報の発信のみに利用すること、ならびに第三者へ情報提供を行わないこととする。

(1)本件 欄:メーリングリスト申込

(2)本文:①登録希望メールアドレス

②法人の場合:企業名(フリガナ)

個人の場合:姓名(フリガナ)

******************************************************************

(今回のブログは2005年12月15日登録分の改訂版である)

Copyright © 2005-2010 星野英二.All Rights Reserved.No reduction or republication without permission.

米国の連邦金融監督機関である連邦預金保険公社(FDIC)が、2004年夏号から発刊を始めた報告書「Supervisory Insights」第2巻第2号がこのほど発刊された。年2回夏と冬に発刊されるもので、この報告書の発刊目的は、銀行規制・監督と政策実施がその分野でどのように実行に移されるかについて議論するフォーラムを提供するものである。最も良い実務慣行を共有して、銀行監督が直面している新たな問題について話し合うものである。

今回は記事内容は、①金融機関におけるリスク・モデル等に基づく企業統治のあり方、②銀行サービスのオンライン化(インターネット・バンキング)の課題:消費者に安全性を確信させるために、③FDICが法執行を行った金融機関における内部不正のケーススタディ研究、④経営者のリレーションシップ・マネジメント、⑤バーゼルⅡの銀行経営に与える研究である。(注)

わが国の金融機関がまさに具体的かつ喫緊な取組みを求められている項目であり、参考となろう。本号においては前記②及び③について仮訳を行う。

(注) FDICの”Supervisory Insights”は、最新の2010年夏号までのべ13号が発刊されている。

***********************************************************************************

(以下の部分は2010年10月22日現在、白紙であるが、適正な委託先が見つかればあらためて検討したい)

現在仮訳作業中であり、訳文を希望される方は次のメールアドレスまでご連絡いただければ後日当方から通知する予定である。

なお、従来本ブログで取り上げてきたテーマについて、今後は詳細版は別途メーリングリスト登録者(当分の間、無料)のみ通知する方式に変更するので、詳細資料版を希望される方は個人、法人を問わず下記内容を記入のうえ申し込んでいただきたい。また、登録いただいた内容については、個人情報保護法ならびに関係省庁のガイドラインに基づき「×××」が善良なる管理者の注意義務を厳格に履行し、ブログ情報の発信のみに利用すること、ならびに第三者へ情報提供を行わないこととする。

(1)本件 欄:メーリングリスト申込

(2)本文:①登録希望メールアドレス

②法人の場合:企業名(フリガナ)

個人の場合:姓名(フリガナ)

***********************************************************

(今回のブログは2005年12月11日登録分の改訂版である)

Copyright © 2005-2010 芦田勝(Masaru Ashida ). All Rights Reserved.

1.公正・適正信用取引法(Fair and Accurate Credit Transaction Act of 2003)第411条の意義

「公正・適正信用取引法(Fair and Accurate Credit Transaction Act of 2003)」(FACT法)は2003年12月4日に法律(LPUBLIC LAW 108–159—DEC. 4, 2003)になった。.一般に、FACT法は、公正信用報告法(eFair Credit Reporting Act,FCRA)を改正して、個人情報の盗難に対抗する消費者の能力を強化し、消費者報告の精度を高め、消費者が 彼らが受け取るマーケティングの勧誘から消費者を保護する法律である。 FACT法第411条は、一般に、信用適格性の決定に関連して債権者が医療情報を取得または使用する能力、および医療情報を開示する消費者報告機関の能力を制限し、医療情報およびその他の医療関連情報の関連会社との共有を制限する。

2.2005年11月17日 連邦官報NR2005-112 速報の概要を紹介する。

米国の連邦銀行(bank)、貯蓄機関(thrift)、信用組合(credit union)の各監督機関は、本日、旧「公正・適正信用報告法(Fair and Accurate Credit Reporting Act:FCRA)」 ならびにその改正法である「公正・適正信用取引法(Fair and Accurate Credit Transaction Act of 2003)」411条に 基づく信用供与の決定にあたり、利用する医療情報の取得・利用に関する例外規則の最終内容(全80頁)をまとめた。

最終的な規則(実質的に2005年6月に政府金融監督機関によって制定された最終規則と同一である)は、金融機関の関連会社間における借り手の医療情報の共有に関する規則について記述するものである。

この最終的な規則の発効日は、2006年4月1日である。

(以下の部分は2010年10月13日現在、白紙であるが、適正な委託先が見つかればあらためて検討したい)

なお、従来本ブログで取り上げてきたテーマについて、今後は詳細版は別途メーリングリスト登録者(当分の間、無料)のみ通知する方式に変更するので、詳細資料版を希望される方は個人、法人を問わず下記内容を記入のうえ申し込んでいただきたい。また、登録いただいた内容については、個人情報保護法ならびに関係省庁のガイドラインに基づき「XXXXXX」」が善良なる管理者の注意義務を厳格に履行し、ブログ情報の発信のみに利用すること、ならびに第三者へ情報提供を行わないこととする。

(1)本件 欄:メーリングリスト申込

(2)本文:①登録希望メールアドレス

②法人の場合:企業名(フリガナ)、個人の場合:姓名(フリガナ)

************************************************************

(今回のブログは2005年11月28日登録分の改訂版である)

Copyright © 2005-2010 芦田勝(Masaru Ashida ).All Rights Reserved.No reduction or republication without permission.

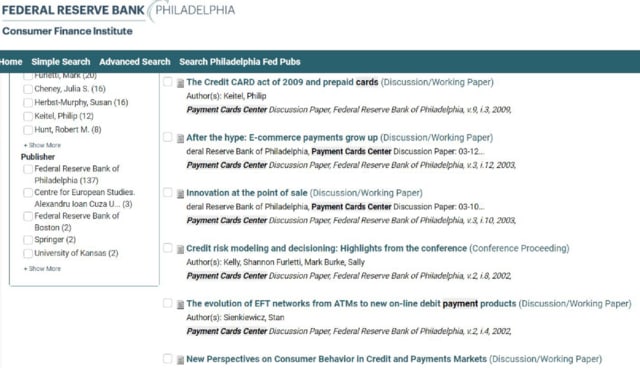

個人信用情報で社会生活が成り立っているといわれる欧米で「なりすまし詐欺(Identity Theft)」をめぐる犯罪予防政策、立法論など毎日報道されている。フィラデルフィア連銀は中央銀行であるがその中に「ペイメント・カード・センター(Payment Cards Center)」(注1)が設置されており、同センターの任務は連邦準備制度の維持だけでなく、産業界、その事業者、研究分野、政策立案者、その他公的な研究機関が関心を持つ消費者支払いに関する意義ある洞察などである。より正確にいうとフィラデルフィア連銀の”Consumer Finance Insitute”の中に同センターがある。したがって同センターの研究成果などは、まずCFIの”Consumer Finance Literrature Database”

に移動し、さらに”Consumer Finance Insitute”のキーワード検索で確認できる。

検索結果例

このほど、同センターは①2005年6月に行われたシンポジューム「連邦における消費者保護規制の在り方:クレジットカードにおける公開問題と消費者保護面の更なる課題」の概要、②「なりすまし詐欺」についての議論をより効果的なものにするための4つのタイプに再分類した議論書(Discussion Paper:DP05-10)を公表した。

今回は後者について紹介する。

「なしすまし詐欺問題:その法的定義の明確化はなお必要か(要旨)」

なりすまし詐欺の関する各制定法における定義にもかかわらず、貸付業者、金融機関だけでなく、立法者、法執行機関によって「なりすまし詐欺令状」に関し更なる定義の区分・取扱いをめぐって金融詐欺の間にどのような差異があるのか、この議論がなお続いている。筆者であるジュリア・S・チェイニィーは4つ金融詐欺のタイプーすなわち、①架空のなりすまし詐欺(fictitious identity fraud)、②支払いカード詐欺(payment card fraud)、③口座盗取詐欺(account takeover fraud)、④本物の氏名による詐欺(true name fraud)―に分類した。これは、消費者・貸し手のリスク、盗取される情報のパターンによるリスク軽減化戦略、危うい口座のタイプ、金融利益の取得の機会といったより正確な犯罪行動パターンにもとづく「なりすまし」について法律用語を分類することである。著者の視点は、効果的な解決につながるこのうち3つの分野は更なる定義の描写から次のようなメリットが得られるとしている。すなわち、これらの犯罪と戦いに成功または失敗することの方法論の策定、消費者がこれらの犯罪のリスクを理解し戦うための消費者教育のあり方、問題の主導者ならびに地理的観点から犯罪の軽減化と協調関係が生まれるとしている。

【補追】March 15,2021

筆者は2005年当時は以下のURLでフィラデルフィアFRBのサイトのDiscussion Papers(DP 05-10)に行きつくことができ、本ブログを執筆した。しかし今回の更新作業では行きつけなかった。

このため、筆者が行ったFRBのDiscussion Papersに行き着く手順を具体的に説明すべく、別途ブログを執筆する。

〔参照URL〕

http://www.philadelphiafed.org/payment-cards-center/publications/discussion-papers/2005/identity-theft-definitions.pdf

**********************************************************

(注1)2017年に発足したフィラデルフィア連邦準備銀行の”Consumer Finance Institute”は、フィラデルフィア連邦準備銀行の署名イニシアチブである。これは、2000年にフィラデルフィアFRBのペイメントカードセンター(Payment cards Center)が設立され、ペイメントカードと金融システムおよびより広範な経済におけるそれらの役割に焦点を当てた、数十年の研究経験に基づいている。

長年にわたり、追加のトピックがこの一連の作業に統合され、最終的には研究所の設立につながった。我々のの研究アジェンダは、消費者金融と支払いの専門家を他の重要な視点と結びつけ、消費者金融と健全な経済におけるその役割の理解を深めることである。

****************************************************************

(今回のブログは2005年8月27日登録分の改訂版である)

Copyright © 2005-2010 芦田勝(Masaru Ashida ).All Rights Reserved.No reduction or republication without permission.