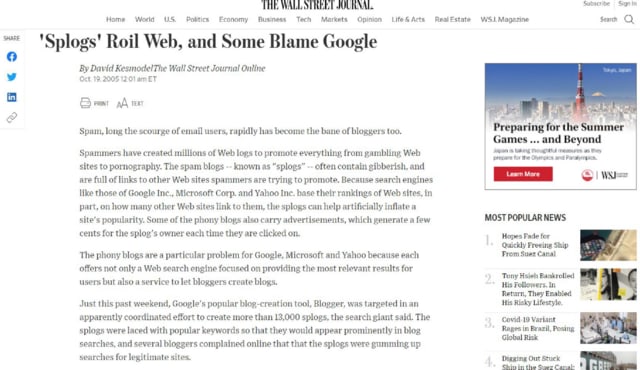

”Splogs”とは、spam とblogをあわせた言葉である。つまり、このスパマーは「たわごと」のみという例もあるが、多くはギャンブルサイトやポルノサイトの誘導とその利用促進を狙った違法業者の手足として機能するものである。百科事典のWikipediaに最近出てきた用語であるが、2005年10月19日WSJの記事(電子版)をもとにIT詐欺社会の最新情報として紹介する。

なお、WSJ電子版の記事のNews Archiveは全文は有料会員にならないと読めないが、冒頭の記事分は日付がわかれば検索可である。

(https://www.wsj.com/news/archive/2005/october)

記事本文の冒頭部

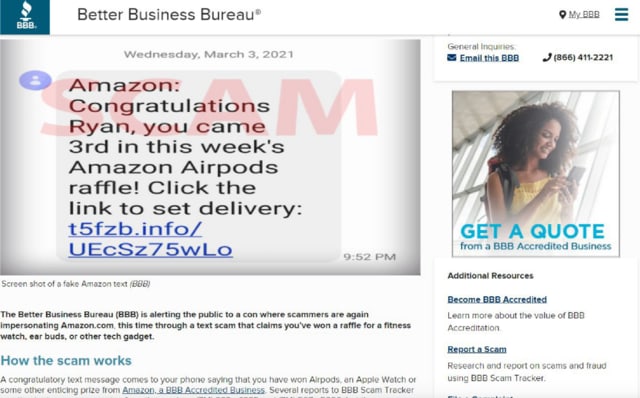

グーグル、マイクロフト、ヤフーなどの検索エンジンを使って違法なサイトの人気を意図的に拡大させるものである。さらに偽ブログの所有者は違法サイトに誘導して消費者が1クリックするごとに数セントの手数料を稼ぐのである。

つまりブログの作成者を対象にして、最も関連するテーマについて焦点を当てて誘導するのである。この1週間の間に、グーグルの最も一般的なブログ作成ツールである「Blogger」が約13,000のSplogsの作成に寄与したとグーグルは述べている。

典型的な”Splogs”は、ポーカーの遊び方をブロガーが議論しながら、「オンラインカジノ」や「Texas Hold’em(筆者注:オンライン・ポーカーサイト)」といったキーワードを入力することでギャンブルサイトの画面が現れるように仕向けるものである。

数百万のブログを提供するグーグルは、6ヶ月前から多数の偽のブログ作成者に通知を始めている。多くのスパマーは数秒間に偽のブログを作成する特別なソフトを使用している。専門家によるとこのソフトとは「BlogBurner」で、1ヶ月の利用料は47ドルであるが、同ソフトの作成者であるリック・ブッツ(Rick Butts)は 本来このソフトは事業主が自動的にブログを作成する目的であり、作成されたブログが当該企業のサイトに関心を持つよう仕向けることが狙いであるとしている。

「Splogs対策」については、まだ的確な解決策を打ち出した企業はないが、企業防衛における1つの考え方の例としては、「スパムインデックス」とレートブログを連動させて、次に自動的にブログをアップデートする都度ブログのサーチエンジンと情報を共有するというものである。すなわち、サーチエンジンのもつ特定のブログを無視する機能を使うものである。

ユーザーの中には、独自の対策をとっている者もある。フランク・グルーバー(Frank Gruber)は「SplogReporter.com」というサイトを開設している(2010年10月現在、閉鎖されている)。つまり、だれでも疑わしいブログのウェブアドレスを提出させることができ、疑わしいスパマーとみなしうるインデックスレートを作成するものである。さらに”Splogs” に関するデータベースを構築中である。

〔参照URL〕https://www.wsj.com/articles/SB112968552226872712

*******************************************************************************************

(今回のブログは2005年10月21日登録分の改訂版である)

Copyright © 2005-2010 芦田勝(Masaru Ashida ).All Rights Reserved.No reduction or republication without permission.