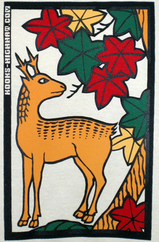

さて、花札は10月の種札、俗称シカト札は、

さて、花札は10月の種札、俗称シカト札は、おく山に 紅葉ふみ分け なく鹿の こゑ聞くときぞ 秋はかなしき

百人一首の猿丸大夫の歌を髣髴させる、と2度ほど記事にしました。

ここで注目しなければならないことは、花札完成当時には当然のこと学校などというものはない、よって今みたいにこの歌を中学高校の授業で教わるというわけではないということです。

なんだ、つまらないことを言うな、とおっしゃるなかれ、ここで考えてみてください。

当時は学校などというものはない、ということは庶民は文字も読めないんですよ。

その字も読めない庶民が、当時ですら古歌であった猿丸の歌を口ずさんでいた、うん、この歌がどれほど広く愛されていたかを示す証拠ではありませんか。

そして、それがビジュアライズされた花札は、庶民をしてその心中歌心を育んできた教材であったとも言えましょう。

実際、往時の名もなき庶民の歌心は素晴らしいものがあります。

うん、幕末は黒船来襲の折の落首です。

町中に 打ち出てみれば 道具屋の 鎧兜の 高値うれつつ (夷辺赤人)

なんと、なんと、これ、万葉に原典し百人一首に選ばれたあの歌のパロではありませんか!

一大珍事に影響されたのは、幕府やかの吉田松陰らだけではありませんでした。

黒船来襲が松陰にとって一大転機となったのと同様、街の古道具屋にとっても大きなビジネスチャンスになったわけですよねえ。

風が吹けば桶屋が儲かる、ではありません。ちゃんとした経済の原則に基づいたものです。

すなわち、外国との戦にでもなりれば武具に大きな需要が生じる、それが理由で売り手市場になったわけで。

ちなみに作者ペンネームの「夷辺」は、アメリカのこと、そう、ペリーの毛が日本人には赤く見えたので、「赤人」としゃれたんですよ。

当時の日本人で西欧系異人を見たひとなんてざらにはなかったでしょう?

赤鬼のイメージでしょうね、これマジ。

あん?

「赤人」としゃれた?

需給により財サービスの値が決まる?

以上、極々一部の方にしか判らない謎かけをした

と、この言い回し、

↓

「島国根性」 これ、私にとっては褒め言葉かも、あはっ!

を丸写ししました。

投稿日付では後日になるものの実は以前、丸写しだけは思いとどまった「問題」投…稿…

………

………

わああぁぁぁぁ!!! ミユ様! ごめんなさい! ごめんなさい!!

また、パクってしまいましたぁ!

いけない僕をイヂメて、イヂメて!

もっと、イヂメて~!!

(;`Д´)/ヽアー/ヽアー!!