社会科授業における問題解決的な学習過程に、

==============================

「読み取り」「再構成」「表現・説明」「話し合い」

==============================

という言語活動を位置づけて児童の思考を促す。

以上の内容をこれまでの連載で述べてきました。それでは、四つ

の「言語活動」は、具体的にどのような形で行われるのでしょうか。

本稿からは、それぞれの授業モデルについて説明していきます。

一回目は「読み取り:資料から多くの情報を取り出していく活動」

です。ちなみに、「読み取り」といっても、その対象は写真、グラ

フ、本文、実物資料、インタビュー等、多岐にわたります。しかし、

それぞれの資料から「社会的な事象」という「本質」を取り出して

いく点は、実は全ての読み取りに共通しているのです。

では、その「本質」を取り出すためにはどうのようにすればよい

でしょうか。最も重要なポイントは、読み取りの「視点」を与え、

「情報の蓄積」をはかるという事です。

例えば、読み取りにおける「10の観点」を示します。資料を目

の前にした子どもたちに、

==============================

時間/場所/季節/自然/大小/音/勝敗/色/交通/分布

==============================

などの視点を与えて考えの糸口を作り、思考を促すのです。これら

観点は、他の資料でも活用できる汎用性のあるもにします。

また、グラフ資料であれば、以下の6観点を示します。

==============================

グラフの種類/縦軸/横軸/表題/単位/大きく変化している所

==============================

視点を与える事で、子どもたちはどこに目を付けて資料を読み取っ

ていけばよいか、意識が明確になります。

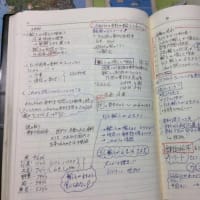

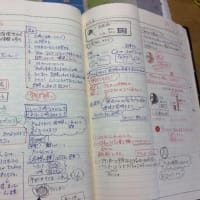

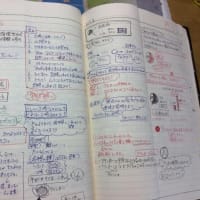

それらと併せて、まとめ方(整理の仕方)も指導していきます。

とある出版社の教科書では、写真資料のガイド部分に

==============================

分かったこと、気づいたこと、疑問に思ったことをまとめましょう

==============================

という吹き出しがあります。視点を示した上で、以上の3つの分類

で読み取らせます。そして取り出した情報をノートに箇条書きでま

とめ、蓄積させていくのです。この一連の流れが、読み取りにおい

ては有効な方法であると考えます。

授業の実際でイメージしてみましょう。

5年の自動車工業の授業において、海に隣接する広大な自動車工

場の写真を提示します。一見するとあまりにも情報がありすぎて、

何を読み取ればいいかわかりません。そこで先に示した10の観点

を提示し、読み取りの糸口を与えます。輸送に使う高速道路や、巨

大な自動車運搬船の存在理由、効率的な工場配置などについて詳し

く読み取り、工場の立地条件について考えを一般化していきます。

先に述べたとおり、読み取りは平面資料にとどまりません。たと

えば実物資料である「土器」も活用できます。大量の「土器のかけ

ら」を、子ども達一人一人に配り、細かくスケッチをさせます。形、

薄さ、模様、色、におい(!)など、子どもたちはいろいろな視点

で「読み取り」ます。そうして、古代の生活に思いを馳せながら、

断片的な情報を蓄積し、整理していくわけです。(かけら同士がピ

タリと合体するものなどを用意すると子どもたちは感激します!)

このように、「読み取り」は、実物でも、インタビューでも、見

学でも全ての学習場面に置いて当てはまる言語活動です。そしてそ

の広範な「読み取り」の場面において、

==============================

「視点の提示」「情報の取り出し」「情報の蓄積」

==============================

という意識を授業者がしっかり持つことが重要となってきます。

まずは、「資料を確実に読み取らせる」ことを、意識していきま

しょう。

そうして蓄積された情報を活用し、さらに社会的事象の本質に迫

っていくのです。これを情報の「再構成」と言います。(再構成に

ついては、次回に述べます。)

==============================

「読み取り」「再構成」「表現・説明」「話し合い」

==============================

という言語活動を位置づけて児童の思考を促す。

以上の内容をこれまでの連載で述べてきました。それでは、四つ

の「言語活動」は、具体的にどのような形で行われるのでしょうか。

本稿からは、それぞれの授業モデルについて説明していきます。

一回目は「読み取り:資料から多くの情報を取り出していく活動」

です。ちなみに、「読み取り」といっても、その対象は写真、グラ

フ、本文、実物資料、インタビュー等、多岐にわたります。しかし、

それぞれの資料から「社会的な事象」という「本質」を取り出して

いく点は、実は全ての読み取りに共通しているのです。

では、その「本質」を取り出すためにはどうのようにすればよい

でしょうか。最も重要なポイントは、読み取りの「視点」を与え、

「情報の蓄積」をはかるという事です。

例えば、読み取りにおける「10の観点」を示します。資料を目

の前にした子どもたちに、

==============================

時間/場所/季節/自然/大小/音/勝敗/色/交通/分布

==============================

などの視点を与えて考えの糸口を作り、思考を促すのです。これら

観点は、他の資料でも活用できる汎用性のあるもにします。

また、グラフ資料であれば、以下の6観点を示します。

==============================

グラフの種類/縦軸/横軸/表題/単位/大きく変化している所

==============================

視点を与える事で、子どもたちはどこに目を付けて資料を読み取っ

ていけばよいか、意識が明確になります。

それらと併せて、まとめ方(整理の仕方)も指導していきます。

とある出版社の教科書では、写真資料のガイド部分に

==============================

分かったこと、気づいたこと、疑問に思ったことをまとめましょう

==============================

という吹き出しがあります。視点を示した上で、以上の3つの分類

で読み取らせます。そして取り出した情報をノートに箇条書きでま

とめ、蓄積させていくのです。この一連の流れが、読み取りにおい

ては有効な方法であると考えます。

授業の実際でイメージしてみましょう。

5年の自動車工業の授業において、海に隣接する広大な自動車工

場の写真を提示します。一見するとあまりにも情報がありすぎて、

何を読み取ればいいかわかりません。そこで先に示した10の観点

を提示し、読み取りの糸口を与えます。輸送に使う高速道路や、巨

大な自動車運搬船の存在理由、効率的な工場配置などについて詳し

く読み取り、工場の立地条件について考えを一般化していきます。

先に述べたとおり、読み取りは平面資料にとどまりません。たと

えば実物資料である「土器」も活用できます。大量の「土器のかけ

ら」を、子ども達一人一人に配り、細かくスケッチをさせます。形、

薄さ、模様、色、におい(!)など、子どもたちはいろいろな視点

で「読み取り」ます。そうして、古代の生活に思いを馳せながら、

断片的な情報を蓄積し、整理していくわけです。(かけら同士がピ

タリと合体するものなどを用意すると子どもたちは感激します!)

このように、「読み取り」は、実物でも、インタビューでも、見

学でも全ての学習場面に置いて当てはまる言語活動です。そしてそ

の広範な「読み取り」の場面において、

==============================

「視点の提示」「情報の取り出し」「情報の蓄積」

==============================

という意識を授業者がしっかり持つことが重要となってきます。

まずは、「資料を確実に読み取らせる」ことを、意識していきま

しょう。

そうして蓄積された情報を活用し、さらに社会的事象の本質に迫

っていくのです。これを情報の「再構成」と言います。(再構成に

ついては、次回に述べます。)