今回も、デジタルコンテンツを使って授業を行う。

テレビにMacintoshを接続。

今回活用したのは5年前に作製したもの。

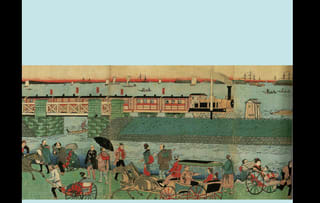

「鉄道が走る町の様子」のアニメーション。

手前の人々の様子から、時代の変化を様々気づかせる。

次に背景を提示し、バックが海だということに気づかせる。

海の上に、なにか石垣がつくられたことから、

何事が起きようとしているのか予想させる。

大きな汽笛とともに、左から右へ、機関車が走り抜ける。

子どもたちはびっくり。

=====================

なぜ、海の上を鉄道が走っているのか?

=====================

という疑問を持つ。

そこで、当時の鉄道敷設の様子がわかる資料を畳み掛けるように提示。

このブログの写真では分かりづらいが、どの鉄道も海の上を走っている。

=========================

・当時、政府は鉄道用の土地を買えなかったこと

(大きな反対があった)

・むりやり、海の上に鉄道を敷設したこと

・あまりの激務に、監督の外国人が過労死してしまったこと

=========================

を説明する。

ここで、子どもたちに問う、

=======================

どうして、明治政府は、こんなにも

鉄道を敷くことを急いだのでしょう?

=======================

子どもたちは

********************

・西洋に憧れていた

・西洋に追いつきたい

・文化が遅れている

・このままだと侵略される

・戦争になったら負ける。

********************

という意見を出す。

ここで課題を設定。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

政府は、西洋に追いつくために、

どのような政策を行ったのだろう。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

導入で提示した、鉄道敷設を

===========

輸送力を高める

===========

という言葉でまとめる。

次に、官営工場についての読み取り。

富岡製糸場の錦絵から、当時の様子について調べる。

=================

・外国人がいる

・たくさんの女性がいる

・機械がたくさんならんでいる

・天井が高い

=================

など、様々な読み取りを行う子どもたち。

当時の外国人指導者が、当時の総理大臣の7倍の給料をもらっていた

という話に、子どもたちは目が点になる。

当然、この富岡製糸場は大赤字だったのだが、

それでも、日本にとって良かったと子どもたちに伝える。

子どもたちはここでまた「なぜ?」と悩む。

その答えのヒントは教科書本文にある。

パワーポイントを活用しながら、説明する。

富岡製糸場は赤字だったが、ここで働いていた華族の子女たちが、自分の出身地へ戻り、

そこで知識や技術をふる活用して新しい事業を興していった。

それで、日本の産業が発展していった。

この官営工場建設を

========

産業力

========

とまとめた。

他にも、二つ明治政府の改革があることを伝え、

子どもたちに調べ学習をさせる。

短い時間であったが、子どもたちはしっかりノートにまとめることができた。

==============

◇徴兵令ーー軍事力

◇地租改正ーー経済力

==============

============

・輸送力

・経済力

・軍事力

・産業力

============

子どもの言葉で、なんとかこれらの言葉を引き出し(作り?)、

いよいよ学習課題のまとめ。

これらの4つの力を集めることで

=========

国 力

(こくりょく)

=========

を高めていったことをまとめた。

授業のまとめとして、子どもたちには

====================

自分が明治政府の役人だったら

どの改革に一番力をいれるか選びなさい

====================

と指示を出した。

子どもたちは、4つの中から一つをえらび、

理由をつけながらまとめていた。

ここで時間終了。

なんとか45分におさまった。

※

実は、この授業は自分が5年前に行った研究授業の指導案を基に行った。

その指導案

5年前は、今以上に未熟だった。

指導案を久々に見返しても、エゴに満ちている。

自分が教材研究した物(ネタ)は、できるだけ多く授業に取り入れようとしていた・・・。

正直、赤面。

今回はこの指導案の20%はカットして、授業を行った。

「これじゃあ、45分に収まらない」

「展開が濁る」

授業をして改めて思った。

ブログを続けていると、この時の様子も振り返られる。

5年前の記事を読んでいると、

子どもたちにいかに助けられていたのか、

自分の力のなさも、改めて分かった。

今の自分も

これから(数年後)の自分に論破されていくのでしょう。

・・・こうやって、本当に少しずつでも日々進歩していければいいなぁ。

テレビにMacintoshを接続。

今回活用したのは5年前に作製したもの。

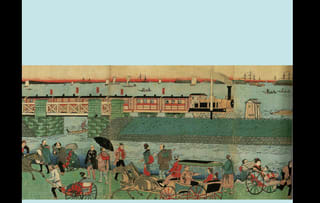

「鉄道が走る町の様子」のアニメーション。

手前の人々の様子から、時代の変化を様々気づかせる。

次に背景を提示し、バックが海だということに気づかせる。

海の上に、なにか石垣がつくられたことから、

何事が起きようとしているのか予想させる。

大きな汽笛とともに、左から右へ、機関車が走り抜ける。

子どもたちはびっくり。

=====================

なぜ、海の上を鉄道が走っているのか?

=====================

という疑問を持つ。

そこで、当時の鉄道敷設の様子がわかる資料を畳み掛けるように提示。

このブログの写真では分かりづらいが、どの鉄道も海の上を走っている。

=========================

・当時、政府は鉄道用の土地を買えなかったこと

(大きな反対があった)

・むりやり、海の上に鉄道を敷設したこと

・あまりの激務に、監督の外国人が過労死してしまったこと

=========================

を説明する。

ここで、子どもたちに問う、

=======================

どうして、明治政府は、こんなにも

鉄道を敷くことを急いだのでしょう?

=======================

子どもたちは

********************

・西洋に憧れていた

・西洋に追いつきたい

・文化が遅れている

・このままだと侵略される

・戦争になったら負ける。

********************

という意見を出す。

ここで課題を設定。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

政府は、西洋に追いつくために、

どのような政策を行ったのだろう。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

導入で提示した、鉄道敷設を

===========

輸送力を高める

===========

という言葉でまとめる。

次に、官営工場についての読み取り。

富岡製糸場の錦絵から、当時の様子について調べる。

=================

・外国人がいる

・たくさんの女性がいる

・機械がたくさんならんでいる

・天井が高い

=================

など、様々な読み取りを行う子どもたち。

当時の外国人指導者が、当時の総理大臣の7倍の給料をもらっていた

という話に、子どもたちは目が点になる。

当然、この富岡製糸場は大赤字だったのだが、

それでも、日本にとって良かったと子どもたちに伝える。

子どもたちはここでまた「なぜ?」と悩む。

その答えのヒントは教科書本文にある。

パワーポイントを活用しながら、説明する。

富岡製糸場は赤字だったが、ここで働いていた華族の子女たちが、自分の出身地へ戻り、

そこで知識や技術をふる活用して新しい事業を興していった。

それで、日本の産業が発展していった。

この官営工場建設を

========

産業力

========

とまとめた。

他にも、二つ明治政府の改革があることを伝え、

子どもたちに調べ学習をさせる。

短い時間であったが、子どもたちはしっかりノートにまとめることができた。

==============

◇徴兵令ーー軍事力

◇地租改正ーー経済力

==============

============

・輸送力

・経済力

・軍事力

・産業力

============

子どもの言葉で、なんとかこれらの言葉を引き出し(作り?)、

いよいよ学習課題のまとめ。

これらの4つの力を集めることで

=========

国 力

(こくりょく)

=========

を高めていったことをまとめた。

授業のまとめとして、子どもたちには

====================

自分が明治政府の役人だったら

どの改革に一番力をいれるか選びなさい

====================

と指示を出した。

子どもたちは、4つの中から一つをえらび、

理由をつけながらまとめていた。

ここで時間終了。

なんとか45分におさまった。

※

実は、この授業は自分が5年前に行った研究授業の指導案を基に行った。

その指導案

5年前は、今以上に未熟だった。

指導案を久々に見返しても、エゴに満ちている。

自分が教材研究した物(ネタ)は、できるだけ多く授業に取り入れようとしていた・・・。

正直、赤面。

今回はこの指導案の20%はカットして、授業を行った。

「これじゃあ、45分に収まらない」

「展開が濁る」

授業をして改めて思った。

ブログを続けていると、この時の様子も振り返られる。

5年前の記事を読んでいると、

子どもたちにいかに助けられていたのか、

自分の力のなさも、改めて分かった。

今の自分も

これから(数年後)の自分に論破されていくのでしょう。

・・・こうやって、本当に少しずつでも日々進歩していければいいなぁ。