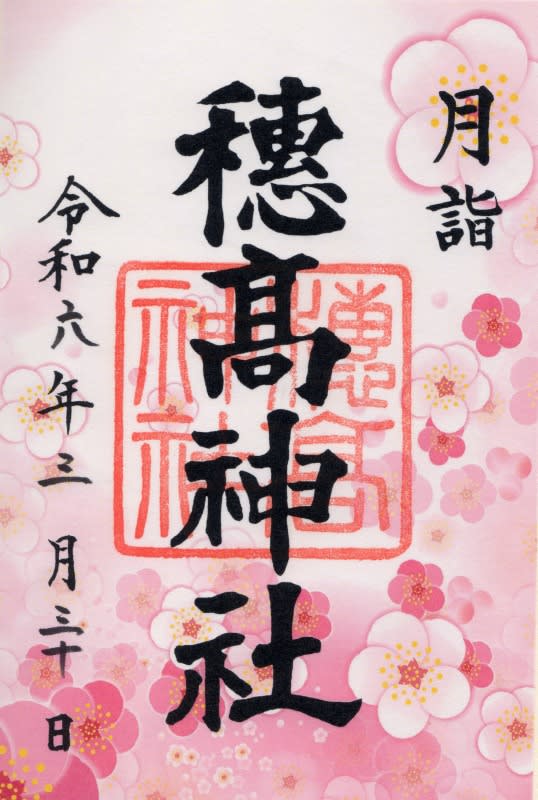

今回は、日本アルプス、安曇野の鎮守さま穂高神社の紹介です。

安曇野インターより車で15分、JR大糸線穂高駅より徒歩7分の場所に穂高神社は鎮座しています。

一の鳥居

二の鳥居

拝殿

本殿 三連横並びに建っています。拝殿越しにかろうじて見えるだけでしたのでこの写真はこちらからお借りしました。

祭祀:

・中殿:穂高見命(ほたかのみこと)

・左殿:綿津見命(わたつみのみこと)

・右殿:瓊瓊杵命(ににぎのみこと)

・左殿:綿津見命(わたつみのみこと)

・右殿:瓊瓊杵命(ににぎのみこと)

※穂高見命:海神(綿津見神)である豊玉彦命の子。安曇連・凡海連・海犬養・安曇犬養らの祖。

由緒:

穂高見命を御祭神に仰ぐ穂高神社は、信州の中心ともいうべき 安曇野市穂高にあります。

そしてその奥宮は、北アルプス穂高岳のふもとの上高地に祀られており、嶺宮は、北アルプスの主峰奥穂高岳の頂上に祀られています。

穂高見命は海神族 (かいしんぞく)の祖神(おやがみ)であり、その後裔(こうえい)であります安曇族は、もと北九州に栄え主として海運を司り、早くから大陸方面とも交渉をもち、文化の高い氏族であったようです。

醍醐天皇の延長五年(西暦九二七年)に選定された延喜式の神名帳には名神大社に列せられて古くから信濃における大社として朝廷の尊崇篤く殖産興業の神と崇め、信濃の国の開発に大功を樹てたと伝えられています。

(引用:長野県神社庁より)

穂高神社里宮、奥宮、嶺宮位置関係 里宮と奥宮は直線距離で約20キロ(図をクリックして拡大)

由緒にもあるように神体山は奥穂高岳で山頂には嶺宮が祀られています。古代は自然崇拝が起源とされていたようです。

穂高神社の重要な祭事に20年毎に本殿を造り替える式年大遷宮と20年の間に2度行う小遷宮祭(本殿修復工事) があります。

当神社に伝わる「三宮穂高社御造宮定日記」に記載されている最古の記録では、文明15年(1483)に行われた造営記録があり実際は、それよりもかなり古くから行われていたと考えられているそうです。

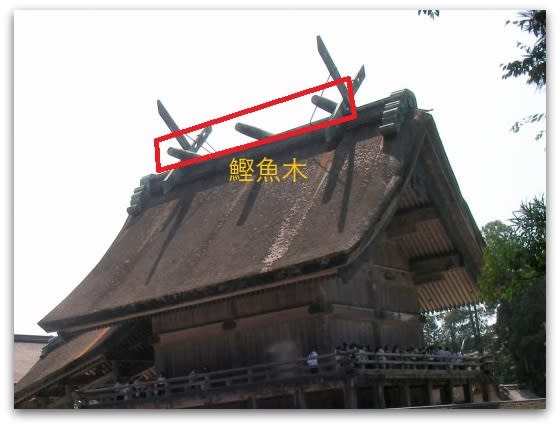

また、本殿にはここだけの特徴的な建築様式を見ることが出来ます。

参考:出雲大社本殿の鰹魚木

一般的な鰹魚木の形は、俵型で屋根の棟に対して直角に置かれているのですが、ここ穂高神社では2本の鰹魚木が棟と同じ向きになり、妻面に建てられた千木に立て掛けられています。

他では類例が無く、たぶんここだけの造りである事からこの様式を『穂高造り』とも呼ばれています。

若宮 祭祀:安曇連比羅夫命(あづみのむらじひらふのみこと) と末社群

阿曇比羅夫之像

阿曇比羅夫(あずみのひらふ)は、飛鳥時代の人物で、日本の武将です。彼の名は「比良夫」とも書かれます。阿曇氏(安曇氏)に属しており、一部の文献では「阿曇山背」(安曇山背)とも記されています。主な経歴は以下の通りです。

- 舒明天皇13年(641年): 百済に使者として派遣され、百済使人として活動していました。

- 642年: 舒明天皇の崩御に際し、百済の弔使を伴って帰国し、その接待役を務めました。この際、百済の王子翹岐を自分の家に迎えています。

- 斉明天皇7年(661年): 高句麗が唐の攻撃を受けると、百済を救援するための軍の将軍となり、百済に渡りました。

- 天智天皇元年(662年): 日本へ渡来した百済の王子豊璋に王位を継がせるため、水軍170隻を率いて王子と共に百済に渡りました。

- 天智天皇2年(663年): 白村江の戦いで戦死したとされています。

彼は長野県安曇野市の穂高神社に安曇連比羅夫命として祀られており、同神社の御船祭りは毎年9月27日に行われています。この日は阿曇比羅夫の命日であるとされています。

(Microsoft copilotにて要約)

阿曇比羅夫之像 案内碑(写真クリックで拡大)

千国街道(塩の道)と道祖神 案内板(写真クリックで拡大)

市内には、400体以上の道祖神があるとされていて、これだけまとまって同じ市町村内にあるのは日本一なのだそうです。

ここにあるのは、市内各地で移動を余儀なくされた道祖神をこちらで祀っているそうです。

餅つき道祖神の由来(写真クリックで拡大)

健康長寿道祖神

三葉(三鈷)の松

普通は2本ですが確かに3本でした。

三葉の松 案内

さすがに嶺宮は、穂高岳の山頂近くですので無理ですが奥宮は、上高地の明神一之池にあるので、何れ訪れて見たいと思っています。

(撮影:2024-3)

【マップ】

御朱印がまた素敵なこと。道祖神も可愛らしいです。安曇野に行きたくなりました。

次回も楽しみにしてます。

彼らが長野の奥まったこの地に移住して来た理由には、諸説あるようですが「磐井の乱」が有力視されているそうです。

北九州の豪族だった安曇氏が朝廷との戦に敗れ本拠地を追われ今の地に移り住んだと言う説です。

御船祭りは勇敢な海の民だった彼らの誇りを今に伝えているお祭りなのだそうです。

安曇野は北アルプスの絶景が素晴らしい住みやすくていい場所です。

この風景は、古代も変わらないはずでしょうからここへ彼らが安住の地を選んだのは分かる気がします。一説にはヒスイ絡みという話もあるようですが。