今回は、2002年8月に訪れた日本神話のふるさと宮崎県高千穂峡から車で西へ30分ほど行った場所に鎮座するスピリチャル系の方たちから絶大な信奉がある幣立神宮の紹介です。

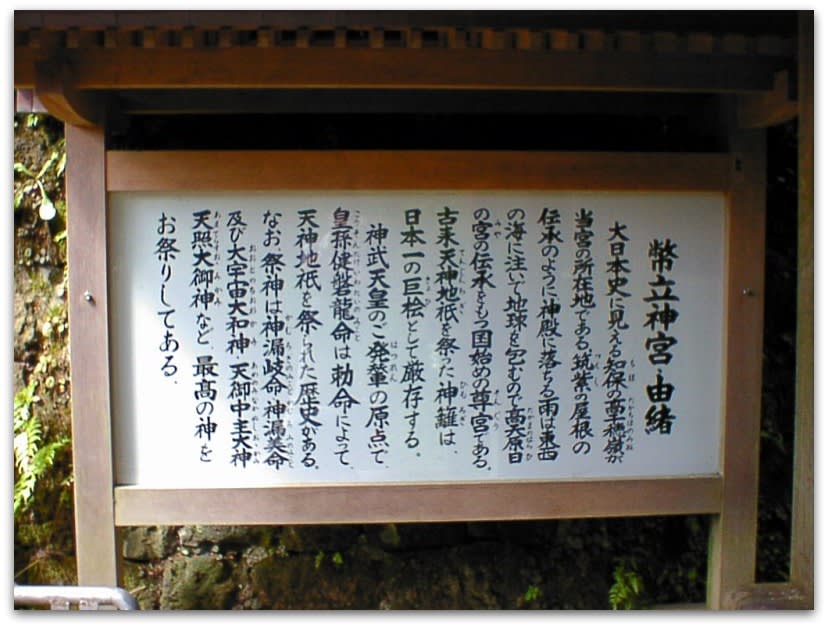

ここの神社の特徴は、摂社・末社に天地開闢神を祀る壮大な由緒でしょうか。

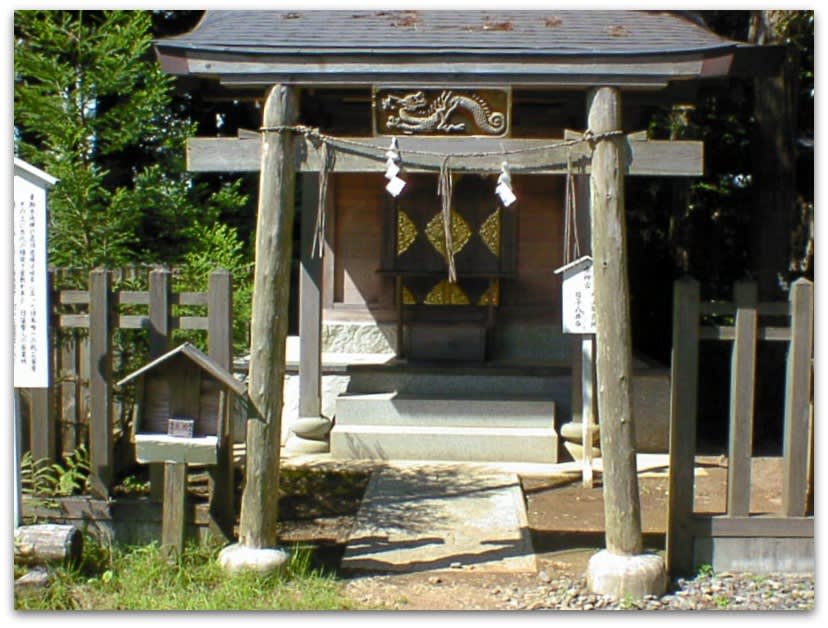

二の鳥居

ここは普通の神社とは異質な由緒を持っています。大宇宙大和神とは?

ここは、別名「高天原・日の宮」とも呼ばれています。

拝殿 ここで怪しい?女性に付き纏われました。写真を撮影していると必ずカットに割り込んでくるのです。(右側の紫色のスカートの女性)

訪れたこの日は、宮司自らお声をかけられ「昇殿して参拝して行きなさい」と言われ宮司の説話をお聞きしました。

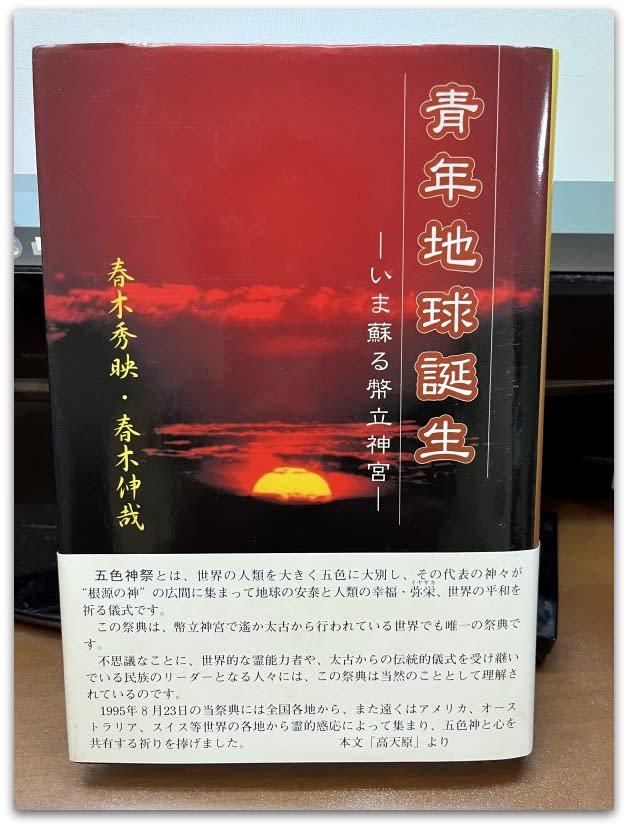

最後に宮司の著書の紹介をされ、しっかり買わされ購入させて頂きました。 (^^;

本殿

祭祀:神漏岐命、神漏美命、天御中主神、天照大神、阿蘇十二神

由緒:神武天皇の孫である健磐龍命が、この地で幣(お祓いなどに使う紙のついた棒で、幣帛ともいう)を立て、宇宙から降臨された神々を祀ったことが始まりとされます。そして、肌の色が違う五種の民族がここから世界に散らばったという伝説があり、その証として毎年8月23日に「五色神祭」という催事が行われています。

本殿には「五色神面」という世界各地の人種を模ったお面があり、古来より、その五色人を代表する神が世界平和を願って幣立神宮で話し合いをしていたそうです。 (こちらより転載)

本殿には「五色神面」という世界各地の人種を模ったお面があり、古来より、その五色人を代表する神が世界平和を願って幣立神宮で話し合いをしていたそうです。 (こちらより転載)

境内の殆どが自然の森の中にあって、神池もありその中に摂社や末社が佇んでいます。

ここにも紫色のスカートの女性…。

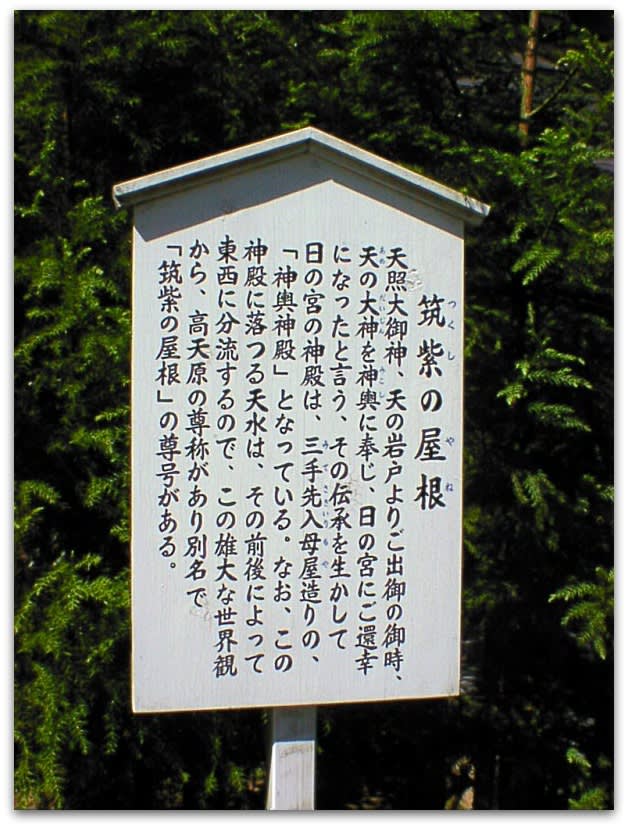

至るところに案内があります。

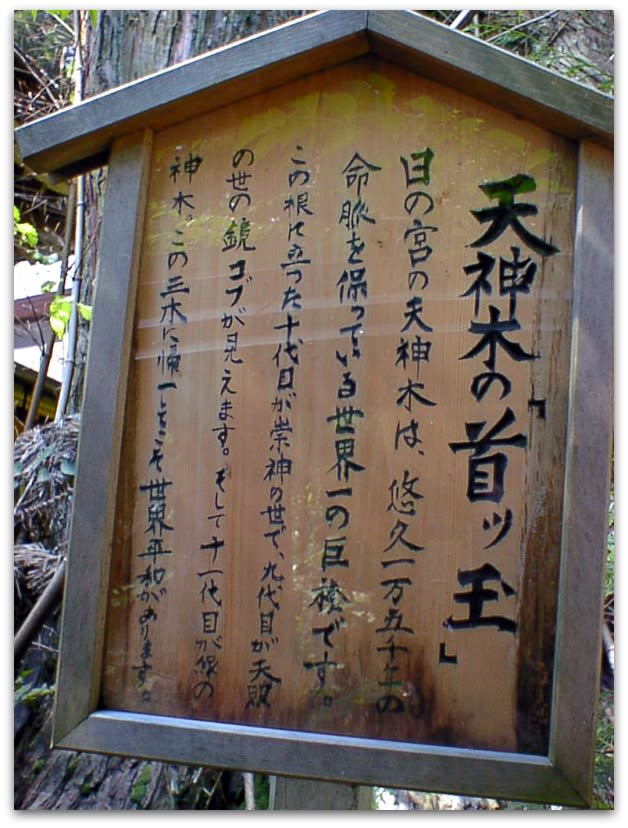

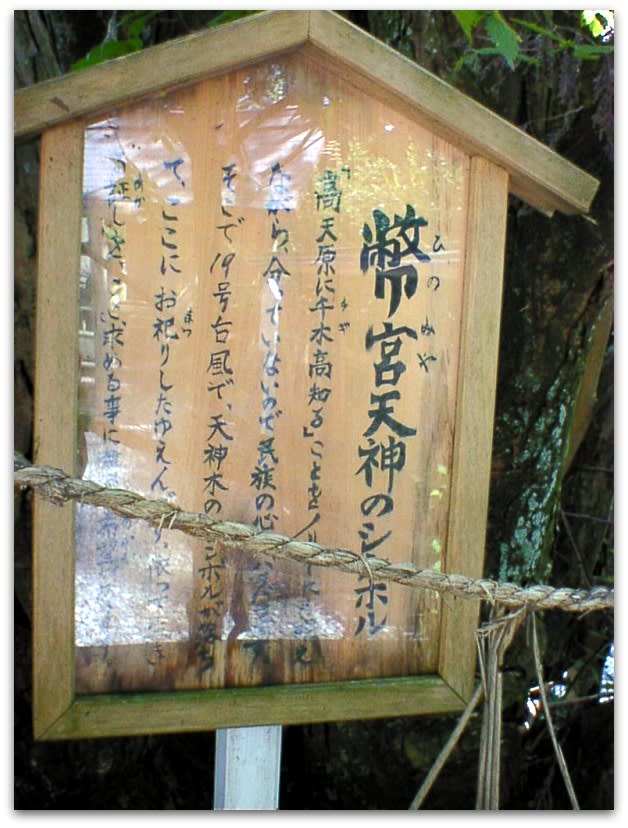

「天神木の首ッ玉」案内

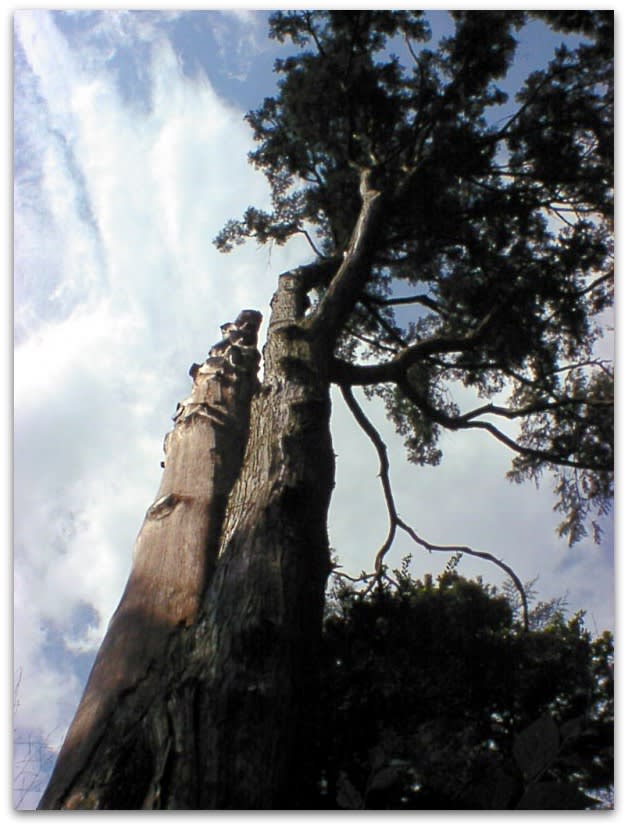

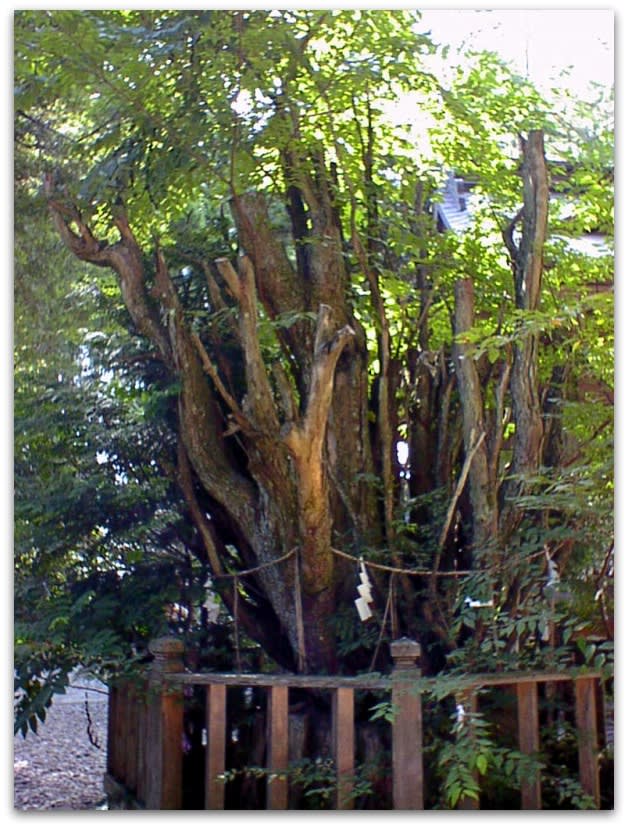

御神木(天神木)のヒノキ 同じ株から再び木が生えて…を、繰り返す命脈 その歴史ははるか昔1万5千年前に遡るのだそう。現在の御神木で11代目だそうで、樹齢自体は2000年ほどだそうです。

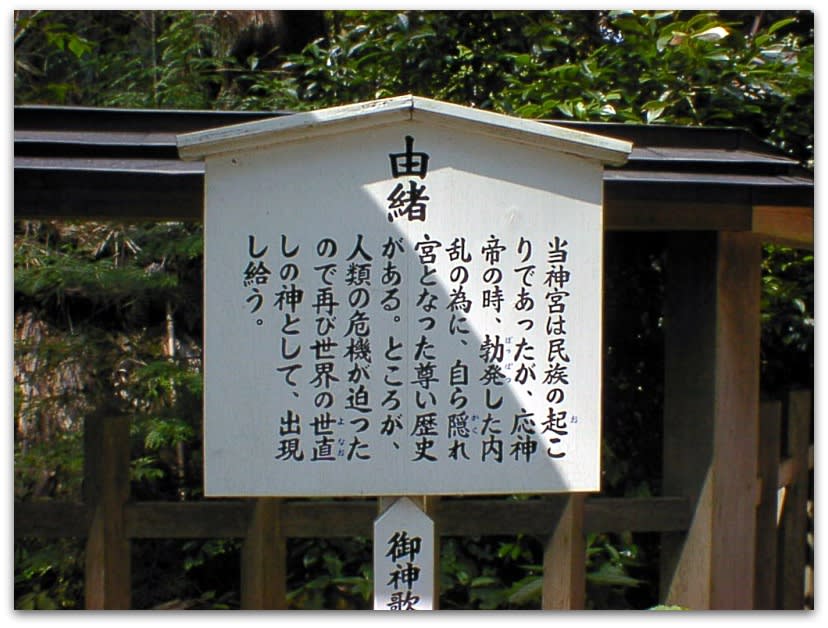

ここに、天孫神漏岐命、神漏美命の二神がご降臨され神霊がお留まりになりました。幣立神宮はこの二柱を祀る聖地の根本の神社であり、高天原・日の宮と呼ばれる所以となっています。

幣宮天神のシンボル(御神木)

「幣宮天神のシンボル」案内 ようは、台風によりご神木の一部が折れたのでここへ植樹した。と、いうことの様です。

ここにも…。

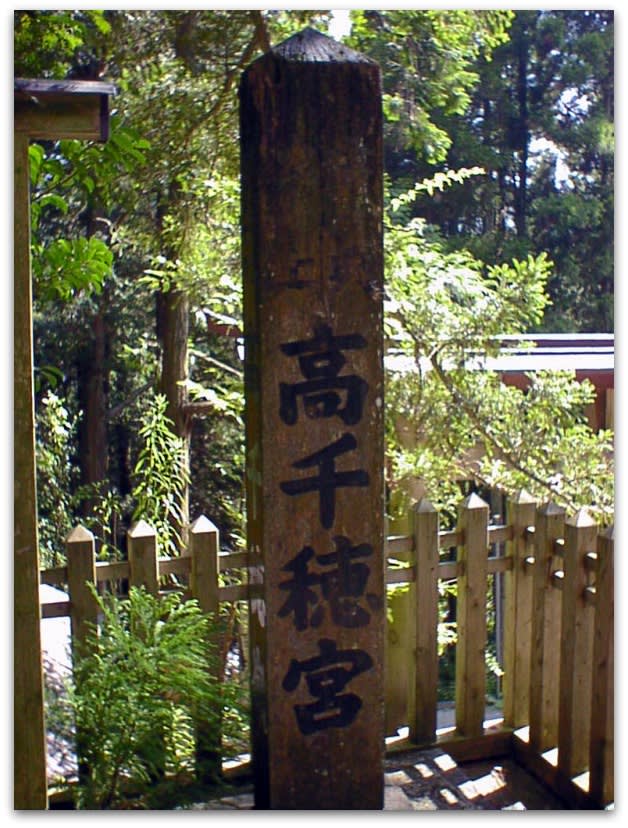

高千穂宮・伊勢の内宮

東の宮 祭祀:風の宮大神・雨の宮大神・火の宮大神・天児屋命

ご祭神・由緒案内

大野神社 祭祀:応神天皇・健磐龍命 字名と同じ名を持つことから元はこの地区の地主神だったと思われます。

ご祭神・由緒案内

水神宮(西の宮) 祭祀:弥都波能売神、罔象女神、水波能売命、日子八井命

※日子八井命(神武天皇の御子、第二代・綏靖天皇の兄 )天皇が狭井(さい)河(奈良県桜井市)のほとりの伊須気余理比売(いすけよりひめ)の家で一夜を共にして生まれた3皇子のひとり。神八井耳(かんやいみみの)命,神沼河耳(かんぬなかわみみの)命(綏靖(すいぜい)天皇)の兄。「日本書紀」にはみえず,「新撰姓氏録(しんせんしょうじろく)」では神八井耳命の子とする。茨田(まんだ)氏の祖という。彦八井耳命とも。(コトバンクより転載)

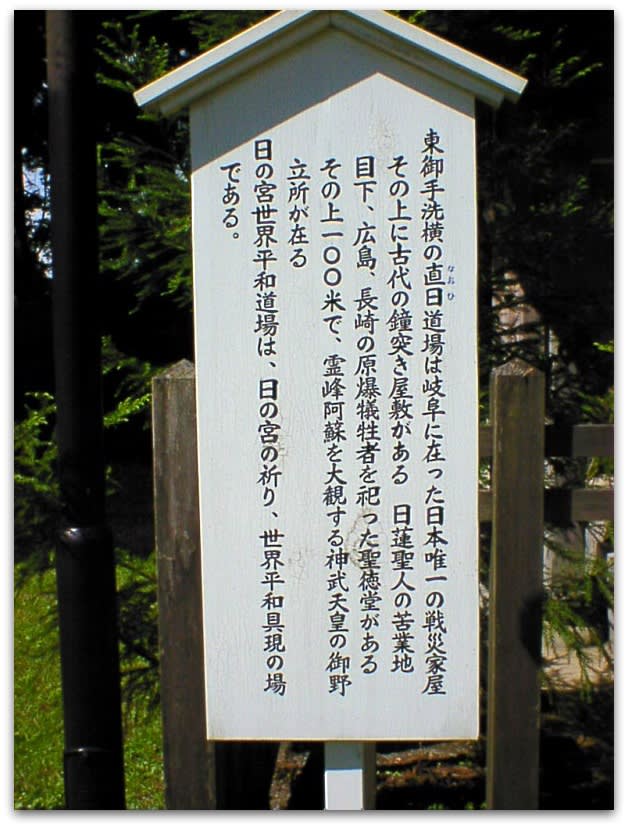

旧直日道場(現在は建て直されているようです。)

直日道場案内

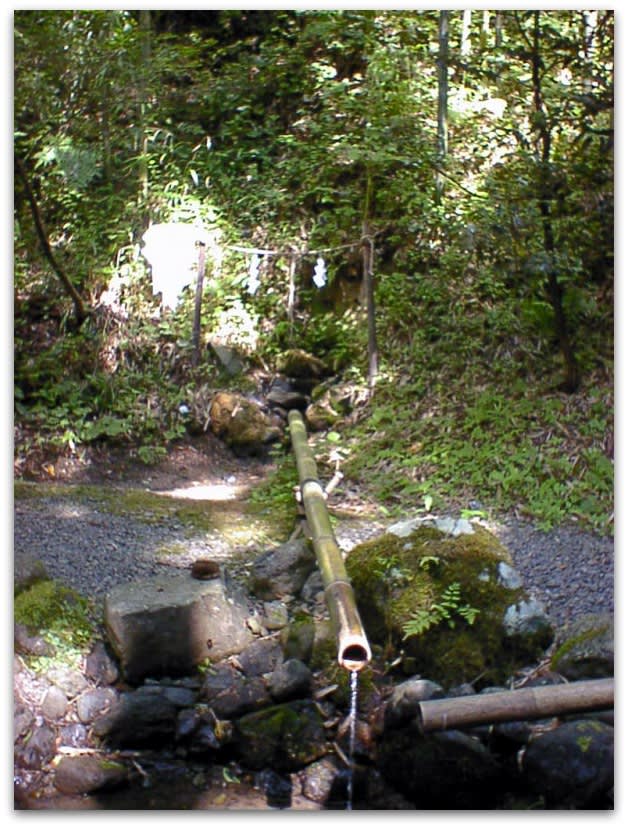

東御手洗源泉

東御手洗案内

東御手洗池

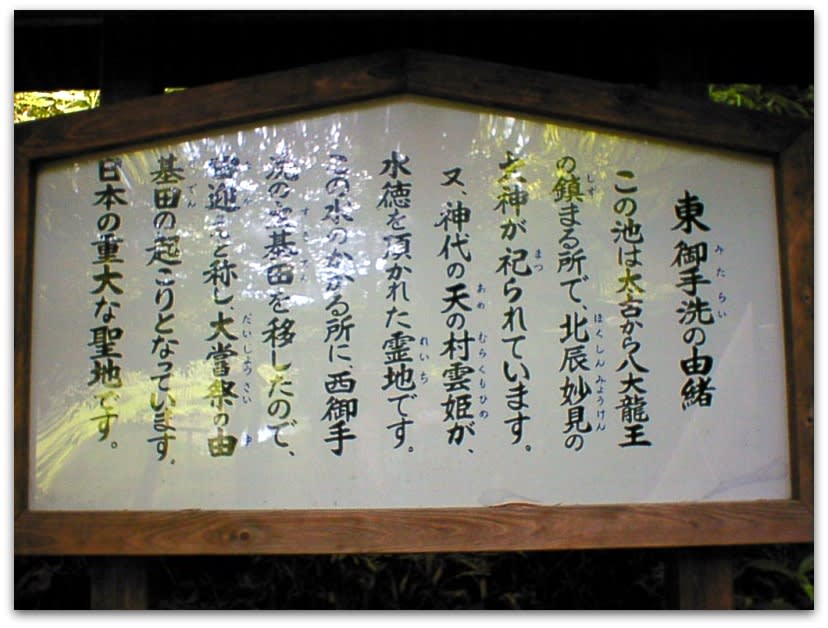

東御手洗由緒

八大龍王が鎮まる神池

熱心にお参りする女性グループ ここへは、全個から信奉者が多く訪れます。

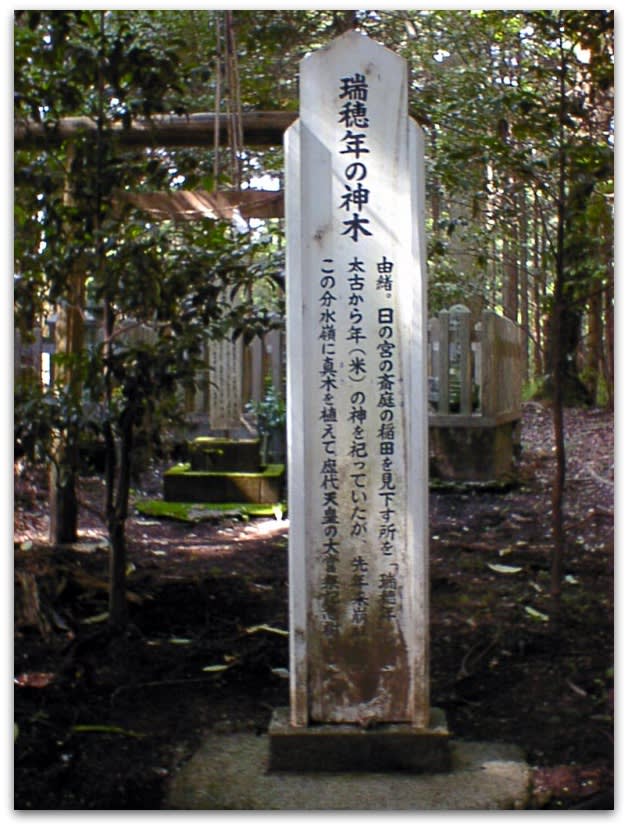

瑞穂年の神木

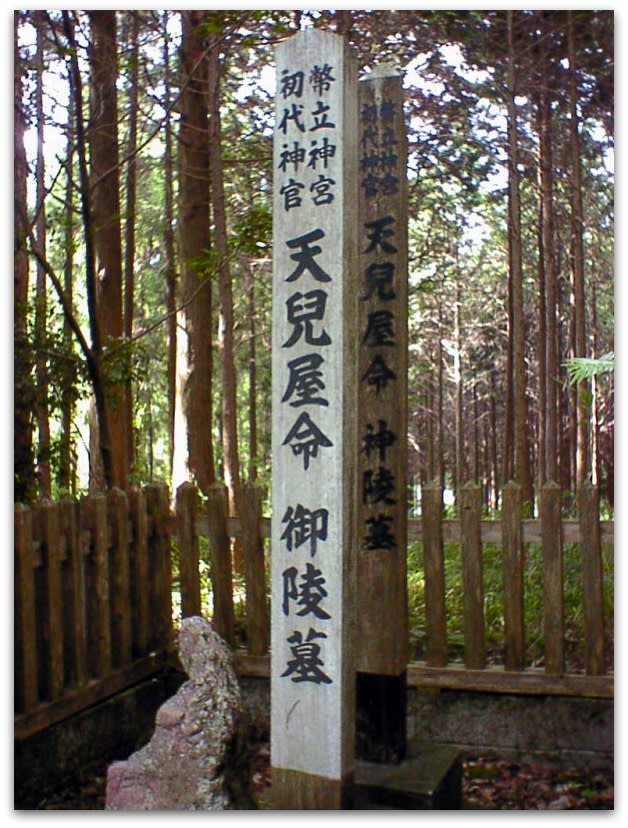

天児屋命御陵墓

御陵墓には霊石が祀られていました。

五輪塔

歴代宮司の御陵墓

玉垣で囲まれた神域内には、天地開闢に関わった早々たる神名が名を連ねています。

現在は、訪れた当時とだいぶ雰囲気が変わっているようです。この御陵墓のある周辺は、紹介されている方がいないのでひょっとすると別の場所へ遷宮されてしまったのかも知れません。

(撮影:2002-8)

お断り:2002年当時の情報となります。当時とは異なる事が想定されますので訪れる際には、事前に調べて頂き記事は参考程度とお考え下さい。

【マップ】

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます