2009年に訪れた岡山県内の巨石探訪。続いては倉敷市の山間の麓に鎮座する玉取明神と、玉姫玉取社の紹介です。

2社とも地元倉敷の方でも知らないようなマイナーなローカル神社です。

この上に鎮座する箆取(へらとり)神社は、社名が変わっているのと桜の名所でもある為ご存じの方は多いと思います。

まず訪れたのは、倉敷市立連島西浦小学校の真横に鎮座している玉取明神(二の明神)とも呼ばれている磐座を拝する神社です。

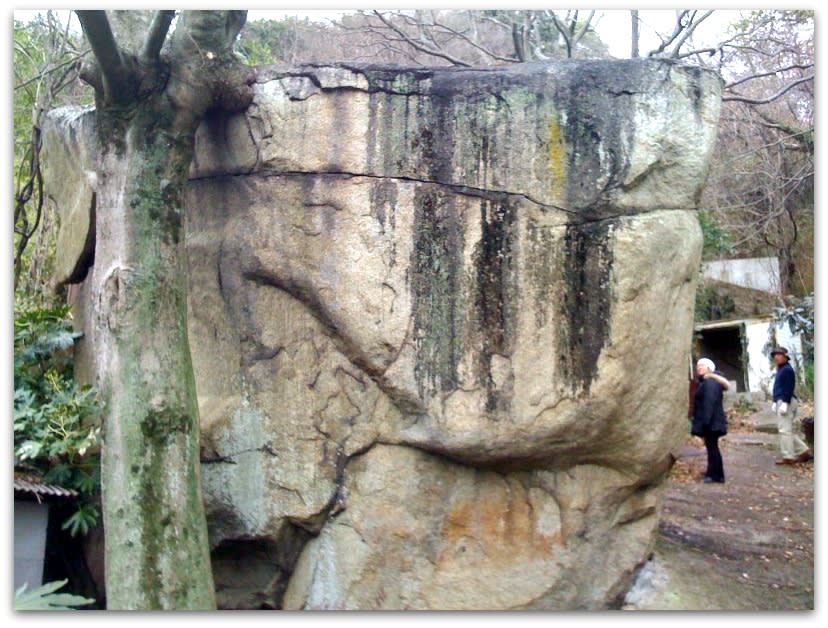

玉取明神(二の明神)背後に巨石が見えています。

高さ5mほどある巨石です。

前回の岩畳神社と色や切離の感じから同じ石質と思えます。

ここの由緒などは後述させて頂く事にして、続いて訪れたのはここから直ぐの玉姫玉取社へと移動します。

この時は総勢30人近くは参加されていたでしょうか。全国より石好きの人間がこれほど一堂に介する機会などまず他にないのではないでしょうか?

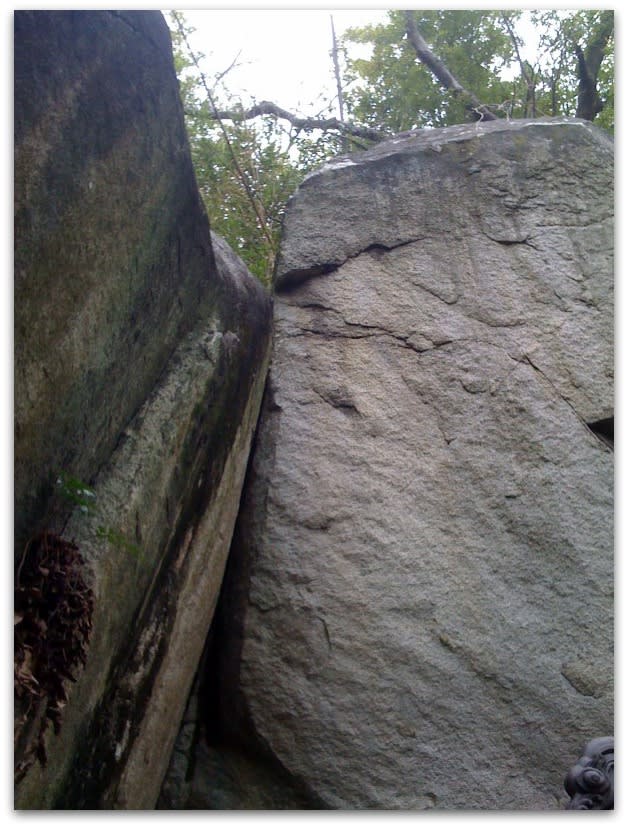

玉姫玉取神社(一の明神)この巨石は「子守明神」とも呼ばれています。

ここも巨石自体が信仰の対象となっている神社です。

高さ10メートルほどは、あるでしょうか。

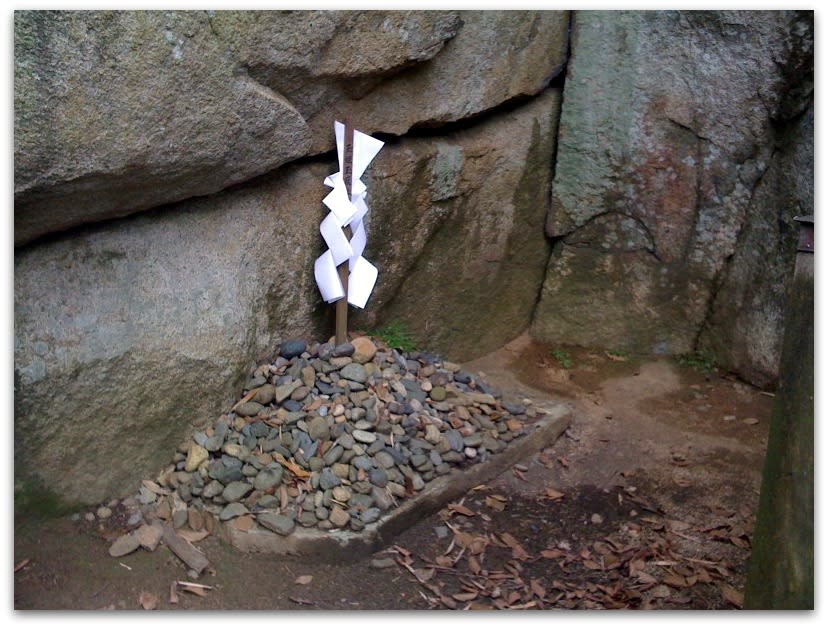

紙垂が立てられここが神聖な場所である事を現しています。

さて、こちらの祭祀や由緒ですが唯一WEBで調べて分かった事を如何に抜粋して引用させて頂きます。

この辺り一帯は古くは周囲は吉備の穴海と呼ばれる海域で、この地域連島町は元々は備前国児島郡に属す「都羅島」という島であって「都羅之郷」が存在していた。連島には「玉姫明神(一の明神)」、「玉取明神(二の明神)」、「子守明神」という三明神がある。玉姫明神と子守明神は大岩に注連縄を張って祀り、玉取明神は少し離れたところに小祠がある。この三明神を合わせて「都羅比咩明神」とした。昔、神功皇后が三韓征伐から帰ると、妹姫(玉姫)が懐妊していた。神功皇后はこれを怒り、妹姫は空虚(うつろ)船で流された。連島の漁師が発見し救助した。漁師は手厚く看護したが、母子とも亡くなってしまった。この2人を祀ったのが玉姫明神と玉取明神である。 ( 連島町史 昭和31年3月)

☞ 参考サイト:コラム90.都羅比神社と玉姫明神

(撮影:2009-2)

お断り:2009年当時の情報となります。当時とは異なる事が想定されますので訪れる際には、事前に調べて頂き記事は参考程度とお考え下さい。

お断り:2009年当時の情報となります。当時とは異なる事が想定されますので訪れる際には、事前に調べて頂き記事は参考程度とお考え下さい。

【マップ】

※玉取神社(二の明神)の場所が地図に掲載されていませんが倉敷市立連島西浦小学校の横で、鳥居もあるのですぐに分かります。

イワクラ学会は、全国の巨石愛好家の方たちが募って出来た学会です。

学会とは言ってもアカデミックなものでは無く、いわゆるもの好き集団のような…。それでも、学会誌も発行していて年に一度のサミットや巨石探訪ツアーも開催されています。創立以前から参加していますが、西日本の会員の方が多いのでどうしてもツアーやサミットが西日本に集中してしまい東日本の会員は縁遠くなって脱会しました。

http://iwakura.main.jp/

https://www.facebook.com/iwakurastudy