櫛引八幡宮/青森県八戸市(Kushibiki Hachimangu,Hachinohe,Aomori,Japan )

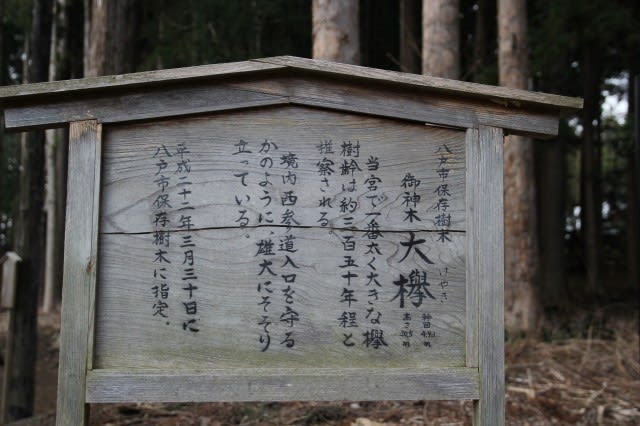

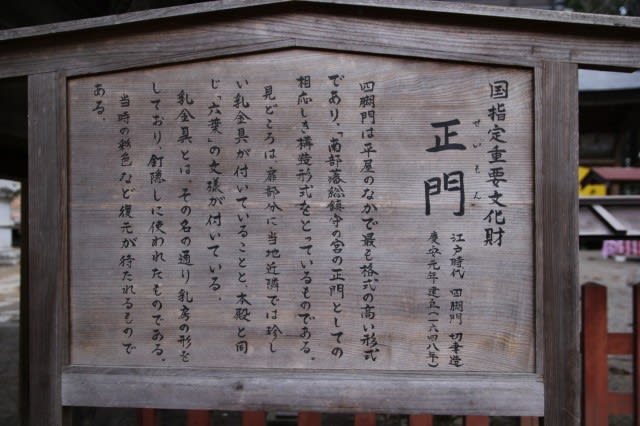

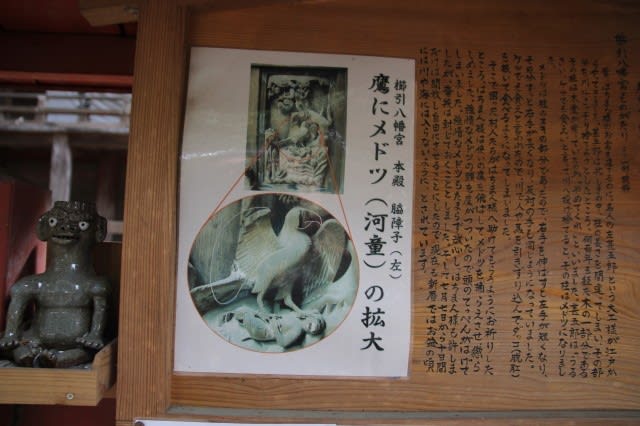

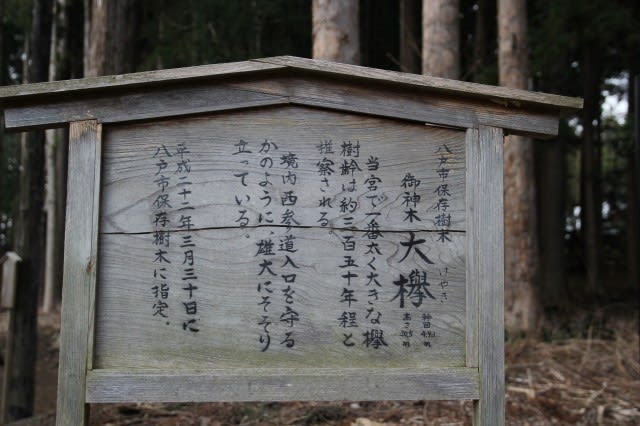

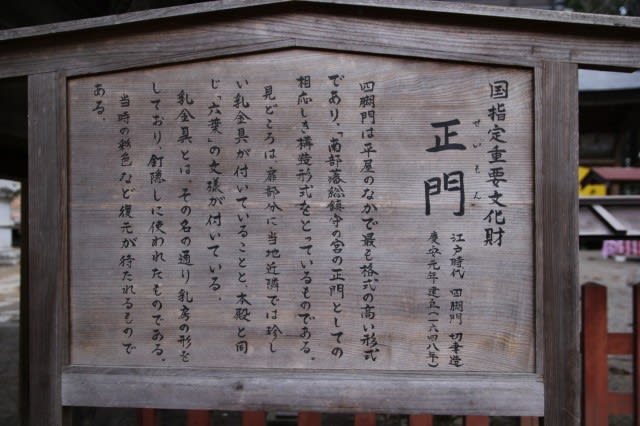

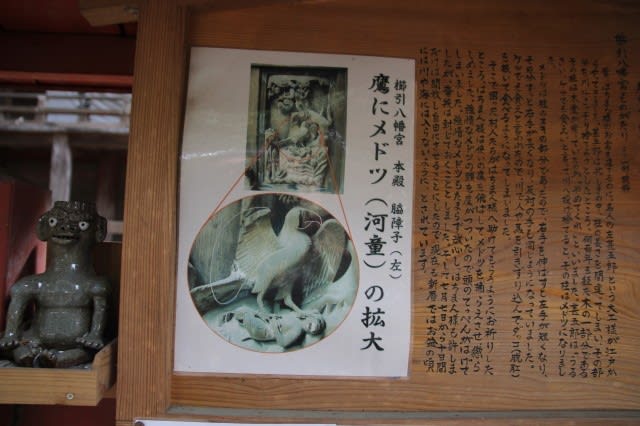

2017年4月15日(土)、八戸市八幡にある櫛引八幡宮(くしびきはちまんぐう)に参拝。国道104号沿いの市街地にある大きな神社。国道側の西参道より入る。白い鳥居、すぐ赤い鳥居がある。砂利参道。左隣に八戸伝統菓子「萬栄堂」がある。赤い鳥居の右に樹齢350年ケヤキの木。境内は杉の巨木の森だ。参道をゆく。木製の門が閉まっている。柵沿いに右へ行く、9基の石碑、トイレあり。更に行く。御大典記念碑および4基の石碑。どうやら南が正規の参道のようだ。南側に行く。赤い第1鳥居。アスファルトから石板参道。右に祖霊社。左に宮司宅、明治天皇像、明治記念館。更に行く。右に八幡宮うた碑、国宝館。左に御札授与所。正面に赤い第2鳥居。右に神楽殿、ブルーシートに覆われた土俵、招魂碑、御神馬像。左に手水舎。鳥居をくぐりすぐ赤い太鼓橋を渡る。国指定重要文化財の正門(南門)をくぐる。奥に青黒屋根の横広の大きな社殿。右に16柱の神を祀る合祀殿。左に御神籤掛け所、国指定重要文化財の神明宮、重い石を祀る重軽神(おもかるかみ)。石の心霊「春日明神」、無名の神社。左に三本杉、河童の「鷹にメドツ(河童)」、春日社、ひょうたん掛け所。松福稲荷神社、悶破(もんぱ)稲荷神社。道路を隔てて御休憩所と駐車場。

獅子狛犬は正門前に1対居た。

左右ともに口を開いた阿像。堂々とした柔らかい曲線の逞しい体型。タレ耳、タテガミはウズを巻き下に流れ、尾は前方に流れる。阿吽像ともに前足を揃えず、鳥居側の足を引き上半身をひねっている。奉納年は、天保6年7月(1835年)。

ポケモンGO:ジム×1、ポケストップ×5。

------------ネットによると-----------

☆所在地

〒039-1105 青森県八戸市八幡字八幡丁3

TEL 0178-27-3053

☆祭神

・誉田別尊(ほんだわけのみこと)

☆由緒

南部家初代光行公の草創と伝えられる。 文治の役 (1189年) 世に云う平泉合戦にて戦功をたてた光行公は、 源頼朝より糠部郡(ぬかのぶのこおり)を拝領し、 建久二年 (1191年) に入部したという。 その後家臣津島平次郎と天台の僧沙門(しゃもん)宥鑁(ゆうばん)に命じ、 父信濃守遠光(とおみつ)公 (加賀美(かがみ)次郎) が甲斐(かい)国南部郷(なんぶのごう)に仁安元年 (1166年) に祀っていた八幡明神をこの地に勧請し、 津島平次郎の所領六戸の瀧ノ沢村に仮宮を営ませ、 更に霊地を求めさせた。 御神託により、 四戸の櫛引村に、 延暦・大同の頃 (800年頃) に坂上田村麻呂が祭った八幡宮の小社があることがわかり、 同神同体なので、 社地をここに定め、 貞応元年 (1222年) 社殿を造営し、 遷宮鎮座した。 これより櫛引八幡宮と称し、 南部領総鎮守として尊崇される。

☆地名の由来

・八戸市:平安時代後期に、現在の青森県東部から岩手県北部にかけて糠部郡(ぬかのぶぐん)がおかれた。そのとき、郡の中が9つの地区にわけられ、一戸から九戸まで、地名がつけられた。お城があった三戸を中心に、東西南北の4つにわけ、さらに南を一戸、二戸、西を四戸、五戸、北を六戸、七戸、東を八戸、九戸とした。

------------------------------------

2017年4月15日(土)、八戸市八幡にある櫛引八幡宮(くしびきはちまんぐう)に参拝。国道104号沿いの市街地にある大きな神社。国道側の西参道より入る。白い鳥居、すぐ赤い鳥居がある。砂利参道。左隣に八戸伝統菓子「萬栄堂」がある。赤い鳥居の右に樹齢350年ケヤキの木。境内は杉の巨木の森だ。参道をゆく。木製の門が閉まっている。柵沿いに右へ行く、9基の石碑、トイレあり。更に行く。御大典記念碑および4基の石碑。どうやら南が正規の参道のようだ。南側に行く。赤い第1鳥居。アスファルトから石板参道。右に祖霊社。左に宮司宅、明治天皇像、明治記念館。更に行く。右に八幡宮うた碑、国宝館。左に御札授与所。正面に赤い第2鳥居。右に神楽殿、ブルーシートに覆われた土俵、招魂碑、御神馬像。左に手水舎。鳥居をくぐりすぐ赤い太鼓橋を渡る。国指定重要文化財の正門(南門)をくぐる。奥に青黒屋根の横広の大きな社殿。右に16柱の神を祀る合祀殿。左に御神籤掛け所、国指定重要文化財の神明宮、重い石を祀る重軽神(おもかるかみ)。石の心霊「春日明神」、無名の神社。左に三本杉、河童の「鷹にメドツ(河童)」、春日社、ひょうたん掛け所。松福稲荷神社、悶破(もんぱ)稲荷神社。道路を隔てて御休憩所と駐車場。

獅子狛犬は正門前に1対居た。

左右ともに口を開いた阿像。堂々とした柔らかい曲線の逞しい体型。タレ耳、タテガミはウズを巻き下に流れ、尾は前方に流れる。阿吽像ともに前足を揃えず、鳥居側の足を引き上半身をひねっている。奉納年は、天保6年7月(1835年)。

ポケモンGO:ジム×1、ポケストップ×5。

------------ネットによると-----------

☆所在地

〒039-1105 青森県八戸市八幡字八幡丁3

TEL 0178-27-3053

☆祭神

・誉田別尊(ほんだわけのみこと)

☆由緒

南部家初代光行公の草創と伝えられる。 文治の役 (1189年) 世に云う平泉合戦にて戦功をたてた光行公は、 源頼朝より糠部郡(ぬかのぶのこおり)を拝領し、 建久二年 (1191年) に入部したという。 その後家臣津島平次郎と天台の僧沙門(しゃもん)宥鑁(ゆうばん)に命じ、 父信濃守遠光(とおみつ)公 (加賀美(かがみ)次郎) が甲斐(かい)国南部郷(なんぶのごう)に仁安元年 (1166年) に祀っていた八幡明神をこの地に勧請し、 津島平次郎の所領六戸の瀧ノ沢村に仮宮を営ませ、 更に霊地を求めさせた。 御神託により、 四戸の櫛引村に、 延暦・大同の頃 (800年頃) に坂上田村麻呂が祭った八幡宮の小社があることがわかり、 同神同体なので、 社地をここに定め、 貞応元年 (1222年) 社殿を造営し、 遷宮鎮座した。 これより櫛引八幡宮と称し、 南部領総鎮守として尊崇される。

☆地名の由来

・八戸市:平安時代後期に、現在の青森県東部から岩手県北部にかけて糠部郡(ぬかのぶぐん)がおかれた。そのとき、郡の中が9つの地区にわけられ、一戸から九戸まで、地名がつけられた。お城があった三戸を中心に、東西南北の4つにわけ、さらに南を一戸、二戸、西を四戸、五戸、北を六戸、七戸、東を八戸、九戸とした。

------------------------------------