4月8日(土)-2

ウルゲンチから40分足らずでヒバに着く。ヒバは、ブハラやサマルカンドと違いマー・ワラー・アン・ナフルの中にあるのではなく、アム(ダリア)川の外、カラクム砂漠側にある。

ウズベク族はアラル海北方の草原地帯にいたトルコ系の遊牧民族で、キプチャク・ハン国の名主ウズベクにちなんで名づけられた。15世紀の中ごろからウズベク族の動きは活発になり、マー・ワラー・アン・ナフルに南下して来る。この頃、ウズベク族のうち定住化を好まないものがカザフ族として分離した。

ウズベク族のシェイパニーは、マー・ワラー・アン・ナフルに侵入してバーブル(インドのムガール帝国の創始者)をアフガニスタンに追い出した。シェイパニーは、1505年即位して、シェイパニー朝の祖となった。シェイパニー朝は、最長老がハンに選ばれるという制度を採ったのでハンの交代によって都が変わったが、ほとんどブハラが中心だったのでブハラ・ハン国と呼ばれる。

1512年、ウズベク族のシェイパニー朝の傍系のイルバルスが独立してヒバ・ハン国を建てた。ヒバ・ハン国は、外敵の侵入に苦しみ、チンギス・ハンの子孫を次々に迎えハン位につけたが、なかなか混乱は治まらなかった。ヒバ・ハン国は、1873年ロシアに滅ぼされる。

(イチャン・カラと呼ばれるヒバの内城。今は全体が世界遺産に登録され、博物館の役割を果たしている)

(ヒバで一番高いミナレット。45メートル)

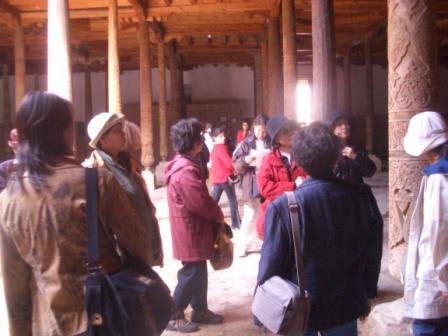

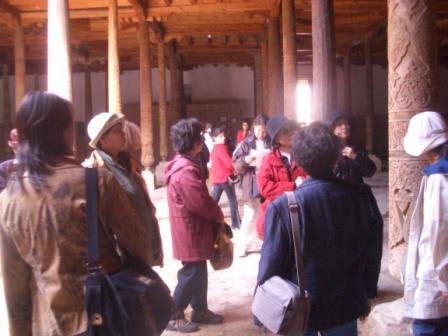

(イチャン・カラの中。内外の観光客であふれている)

(ここで結婚式を挙げる人も多いという。新郎新婦の衣装に注目。イスラム圏といってもアラブの国々とは異なりずいぶん開放的だ)

(ジュマ・モスク、珍しい木製多柱式のモスク。10世紀から17世紀の木の柱が使われている)

(全部で212本。柱の彫刻は一本一本違うそうだ)

(儀式のための玉座があるテラスをアイヴァンと呼ぶ。青いタイルで装飾された中庭を囲む部屋はハーレム)

(アイヴァンの壁は、イスラム文様の青いタイル)

(しかし天井の火のように赤い文様は、イスラムに滅ぼされたゾロアスター教(拝火教)の名残だそうだ)

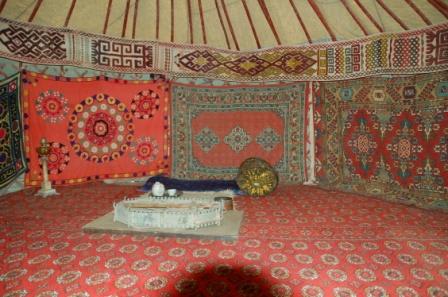

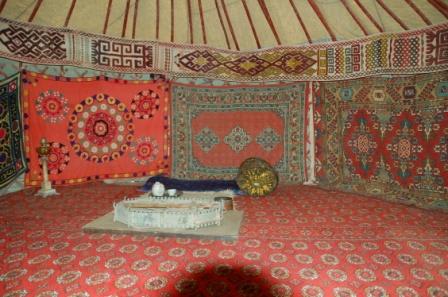

(中庭の天幕、ユルタ。ユルタはウズベキスタン語。北京語ではパオ。蒙古語では、ゲル)

(ユルタの内部。遊牧民族の習慣で、王様は石の建物よりユルタで過ごすのがが好き。客人の宿泊にも使われたらしい)

(イチャン・カラの南門。カラクム砂漠への門)

(南門を抜けたところに今夜の宿、アジア・ヒバ・ホテルがある。2年前にオープンした新しいホテル。砂漠の端にあるという思いからか、清潔だが、心を癒す情緒がない)

(ホテルから見たイチャン・カラの城壁。城壁の長さ2100メートル。高さ約8メートル。厚さ約6メートルということだ)

★ 人気Blogランキングに参加しています。よろしければ、クリックしてください★