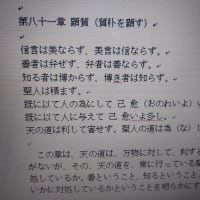

4

第四章 無源(道は無源)

道は 沖にして之を用いたり。

或(つね)に盈たず。

淵たること万物の宗に似たり。

其の鋭を挫き、其の 紛(いきどお) りを解く。

其の 光 を和らげ、其の塵(ちり)を同じくす。

湛(たん)たること或に存するに似たり。

吾其の誰が子ということを知らず、帝の先に 象(かたど) る。

道を会得しているものは、常に道に基づいて総ての行動をするものであるが、道に基づいて行うことは、常にものごとの平均を保つとか、調節を計るということを主とするので、目覚ましいところがなく、もの足りないところがあるように感じられるものである。

世の中には。大小様々の紛争が絶えず起きているものであるが、その原因は、双方に競争心があるからである。もし一方が、相手に勝たねばならぬという心を捨てることができれば、相手の言い分を聞き入れることができて、大抵のことは解決がつくのである。

有導者は、人に勝とうとする心を起こすことがないから、人と紛争を起こすことはないのである。また、この不争の心をもって、紛争を解くこともできるのである。

沖は、むなしい、という意で、道を形容した語。

盈は、器に水が一杯になるように、十分にすること。

淵は、水が深く集まっている貌。

宗は、総てのものの本、根源。

湛は、水が深くて、静かな貌。

鋭は、才気の勝れていることを指す。

紛は、絲のもつれ、みだれておるような状態を指す。

光は、聡明の徳を指す。

塵は、野卑な、垢抜けのしていない世俗のことを指す。

帝は、天と同義であって、主催者を指す。

象とは、似と同義。