宇都宮は餃子で有名です。

新幹線を降りて、お城側の駅前の店に入りました。

餃子ライスで腹ごしらえをしました。

焼き餃子の焼き具合は見事でした。

食後タクシーで

宇都宮城址公園に向かいました。

歴史の舞台として宇都宮城が登場することがあるのです。

関東7名城の一つにもなっています。

宇都宮城址公園の入口、おほり橋で下車します。

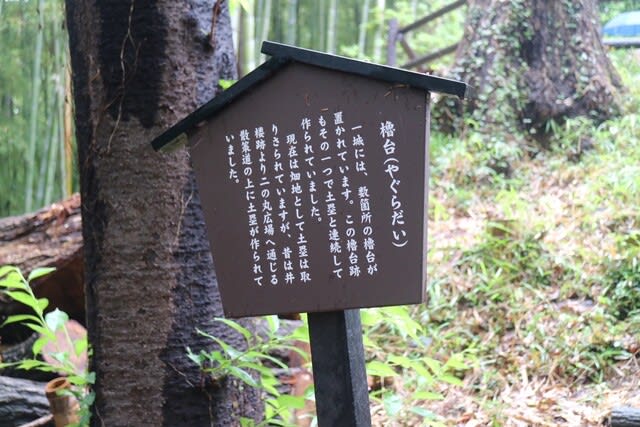

宇都宮城址公園の掲示板の説明には、このように書いてあります。

「ここは、近世宇都宮城の本丸のあったところです。

宇都宮城址公園は、歴史資料や発掘調査結果に基づいて本丸の一部を復元、

中心地市街の拠点づくり、防災の拠点づくりを3つの柱として整備したもので、

復元した土塁、堀、櫓、土塀は江戸時代中期の姿を現代によみがえらせたものです。

宇都宮城のはじまりは、平安時代の後期に築かれた館だと言われています。

中世には宇都宮氏が500年にわたって城主をつとめ、戦乱の世を乗り切っています。

江戸時代には譜代大名の居城として威容を誇りました。

また、釣り天井伝説の舞台、関東七名城の一つして有名です。

この城址公園は、宇都宮の新しいシンボルであり、次代を担う子どもたちに

宇都宮の歴史を伝えるとともに、市民や多くの来訪者の憩いの場です。宇都宮市」

赤印現在地は、おほり橋です。

上記の説明にあるように、

復元のお堀があり、土塁、白色漆喰の土塀が連なっています。

埋み門もあります。江戸時代にこんなお城があったのでしょう。

宇都宮城を訪れる前、次のような城郭検定2級の過去問に目を通しています。

『写真の復元土塁と復元櫓は「釣り天井」の伝説』で知られる城のものである。

この城はどれか。」(この写真は問題とは別の写真です)

解説にも問題にも出てくる「釣り天井」については、

歴史資料が展示してある清明館に次のような解説がありました。

本多正純が宇都宮城主だった1622年、

2代将軍秀忠が日光社参を行いました。

秀忠は宇都宮城に宿泊する予定でしたが、

日光からの帰り道、

急に予定を変えて宇都宮城を避け、江戸に帰ってしまいます。

(*正純が釣り天井を仕掛け秀忠の暗殺を謀ったという噂が秀忠の耳に入ったからです。

実際に調べてみると釣り天井はありませんでした。)

その後、山形藩最上氏の改易にあたり、正純が幕府の命令で山形城受取に出向いた留守中、

突然宇都宮城を取り上げられてしまいます。

はっきりした理由はわかっていませんが、

家康死後の幕府内における権力闘争より、

旧権力の追い落としがはかられたのではないかと考えられています。

このとき、幕府は出羽由利郡5万石を与えようとしましたが、

正純はこれを固持したため幕府の怒りをかい、

出羽国横手に幽閉されたのちに73歳の生涯を閉じました。

*伊東が解説を加える。

本多正純は家康の四人の重臣本多正信(どうする家康では松山ケンイチ演)の息子です。

かなりの権力を持っていたため、反感を買うこともあったと思われます。

小田原城の大久保氏などはその例ではないでしょうか。

家康、正信の死後、

父の傘をきて権力をもっていた正純には、反感を買い

権力闘争に巻き込まれ敗れたたのでしょう。

宇都宮城が城郭検定取り上げられることはもう一つあります。

戊辰戦争で大鳥圭介と土方歳三らの旧幕府軍が新政府軍に勝利を治めたことです。

しかし、4日後に新政府軍に負けてしまいますが。

連戦連敗、旧幕府軍の宇都宮城での勝利は、

例え4日であっても

価値あることとして

とりあげられているのでしょう。

宇都宮城の写真(櫓、土塁、土塀)を初めて見たとき立派なお城だと思い

行ってみたくなりました。土塁の中の本丸の空間が広々としていて見事でした。

帰りに宇都宮の駅まで歩きましたが、

二荒山神社を中心に発展した町であることがよくわかりました。

餃子だけでない宇都宮のよさを知りました。

今回デジカメのファイルの不備であまり写真を掲載できませんでした。