2022.9.16に都内の小学校で念願かなってお城の授業をしました。

対象は4.5.6年生の希望者82名です。

タイトルはふうちゃんのお城検定入門です。

このようなパワポ資料で、プロローグを行います。

お城大好きなあなた

お城にきょうみのあるあなた

これからお城知りたいあなた

大歓迎です。

ここから本題に入ります。

事前に提示した問題1,問題2の答え合わせをしていきます。

4年生、5年生がいるので江戸時代について簡単に説明します。

令和、平成、昭和、大正、明治、その前が江戸時代、今から4百年以上前という程度ですが。

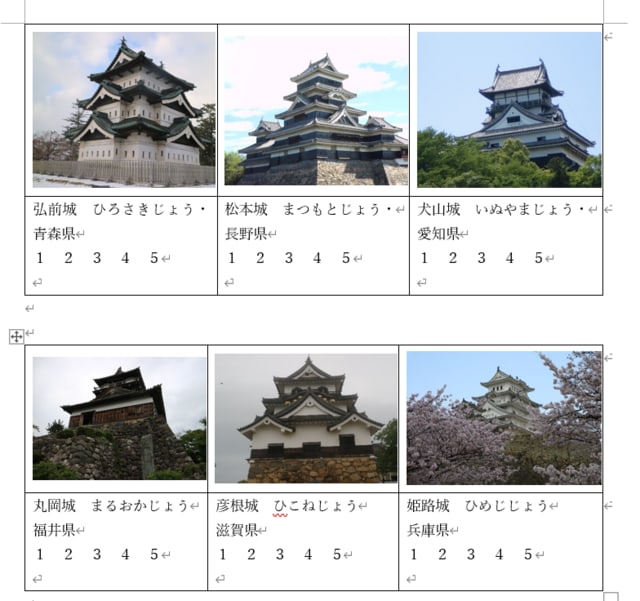

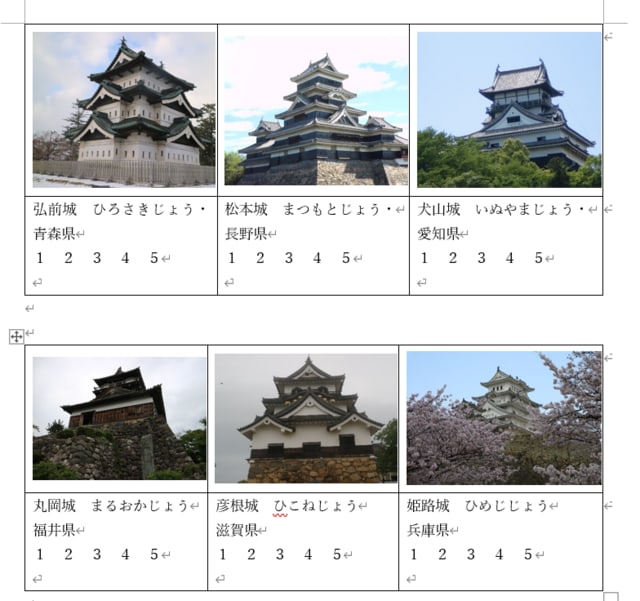

その時代を通して、残っているのが12天守(天守閣)

お城の中心になる建物。

これから12の天守の写真を一つずつ提示していきます。

ここから写真を提示しながら

お城について話をすることがポイントになります。

直木賞作家の今村翔吾さんは、you tubuでお城についての1分間スピーチを公開しています。

でも、今村さんのような1分間の早口な話では子どもは理解できません。

小学生でも分かる簡単な話をしなければなりません。

(今村さんの話1分間スピーチがとても参考になりました。)

どんな話をしたか、思い出しながら、書いてみます。

12のお城の位置(都道府県)を示す、略図を各自に渡し、

実際の場所は、地図帳(地図の教科書)で確かめるように指示した。

桜の花が最も美しいお城の一つといわれています。

桜の花が美しいところは桜の紅葉も美しいです。

わたしは桜の花は見たことがありませんが、桜の紅葉を見たことはあります。

お城の屋根の色に注目してください。

濃い緑色をしています。屋根が銅ぶきで出来ているからです。

雪深い寒い土地なので普通の瓦だと、凍結し、ひび割れてしまうからです。

黒いしっかりとしたお城です。

わたしが12のお城の中で最も多く行ったお城です。

おそらく、10回以上。

勤務校の6年生が林間学校で毎年8月に中房温泉から燕岳登山に行っていたので、

松本はその途中でした。

右側に赤い欄干のある月見櫓があります。

将軍家光が松本城を訪ねてくるいうので、

お月見をするために作ったのですが、

実際には、訪ねてきませんでした。

でも、松本城のお殿様はここでお月見を楽しんだことでしょう。

木曽川に沿った崖の上にあるお城です。

天守の最上階にある欄干から外を見ることができます。

最上階の右にあるお寺の釣鐘のような華頭窓は

飾り窓で実際に外を見ることができません。

かわいいお城です。

福井県にあり雪がが降り降り寒さを避けるために

ここのお城の屋根は笏谷石という石で出来ています。

この角度写真を撮ったのは、右下にある石碑を取るためにです。

「一筆啓上。おしん泣かすな。馬肥やせ」

(夫が妻に宛てて、一言申し上げます。子どもを泣かせないで、馬に餌をやって丈夫に育てるように)

という一番短い名文といわれている手紙文が書かれています。

均斉の取れた

飾りの美しいお城です。

皆さんがよく知っているひこにゃんのいるお城です。

ひこにゃんは築城400年を記念して彦根城のシンボルとして募集されました。

ゆるキャラ第一号のようで、これがきっかけで各地にゆるきゃらが登場しました。

お城はリユースで作られているものがあります。

彦根城の天守は大津城を移築したと言われたいます。

わたしのリュックにあったひこにゃんを実際に見せました。

大好評でした。

d

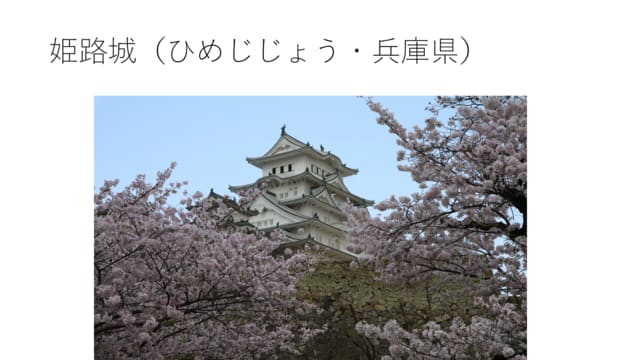

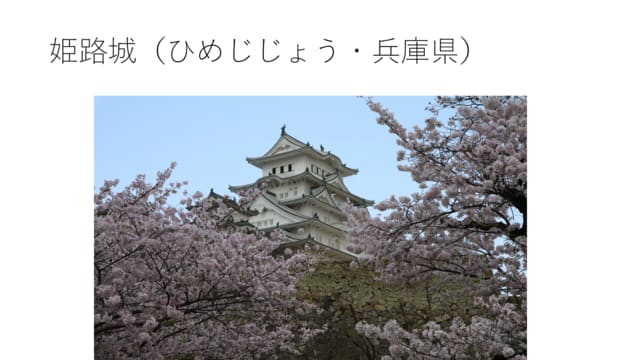

最も有名な美しいお城です。

わたしが訪れた時は桜がきれいでした。

守りも厳重で

なかなか天守にはたどり着けないような仕掛けがいっぱいあります。

平成の大修理を経て白い色が目立ちます。

このような美しい姿をみられるのも多くの人の努力があったのです。

テレビで見た話ですが、戦争中天守で不発の爆弾が発見されました。

警備をしていた人々(兵隊さん)が慎重に安全な場所まで運び出し処理をしたそうです。

松山城というと愛媛県松山市にあると思う人がいるかもしれません。

わたしの奥さんもつい最近までそう思っていた一人です。

岡山県高梁市にあるのです。

山城で最も高いところにある天守です。

ここでは最近の話題を紹介します。

猫城主のさんじゅうろうです。

高梁市の町中の飼い猫でした。

ある日、家出をして、お城に住み着いてしまいます。

飼い主が発見し、連れ戻しました。

しかし、また、家出をしてお城に来てしまいます。

市の観光協会では、

飼い主と話をして市がもらい受けることにしました。

猫城主さんじゅうろうの誕生です。

バスやタクシーでふもとから鞴(ふいご)峠まで来て

あと30分山道を歩かなければならないのですが、

猫に会うためにやってくる人がふえているそうです。

島根県松江市にある松江城です。

黒塗りのしっかりとしたお城です。

千鳥城とも呼ばれています。

華頭窓が見えますが、犬山城と違い外が見える窓です。

お城の上からは宍道湖が見えます。

お濠からは舟で天守をながめることもできます。

ここから4つは四国のお城です。

60mの石垣の上に建つ、かわいらしいお城です。

12天守の中でもっとも小さいです。

瀬戸内海の眺めがよく、瀬戸大橋も見えます。

お城の中にはうちわの工房もあります。

2019年大雨で石垣の一部が崩れ修理をしています。

丸亀城だけでなく、昔からある石垣を地震や大雨から守り維持していくことが

課題になっています。

普通に松山城というときには愛媛県松山市にあるこのお城を指します。

備中松山城と区別するときには伊予松山城といいます。

ここも姫路城と似て、がっちりした守りになっています。

天守が櫓や門に囲まれています。

天守までにはいろいろな仕掛けがあり、

なかなかたどりつけないようになっています。

姫路城と似ています。

ロープウェー・リフトを使って天守に行くことが多いです。

正面に唐破風のついた玄関があります。

天守までまっすぐたどりつくことができます。

平和な時代を象徴するかのようなつくりです。

鉄砲や矢を仕掛ける△や□の狭間が見えません。

均斉の取れた天守です。

最後の高知城になりました。

わたしも疲れてきたので子どもに問いました。

「お城を守る仕掛けがあるのだけけど、見つけけられますか。」

多くの子供たちの手が上がりました。

石落

鼠返しを

発見し、写真上で位置を指し示てくれました。

さすが、城の授業を選択した子どもたちです。

石落は上から石、熱湯、汚物を落とし、上に上がれないようにします。

鼠返しは、槍の先ような鉄を張り巡らし、上に登れないようにします。

ここまでで時間がなくなってしまわなくてよかったです。

あと、20分あります。

第3問にいきます。

祈祷札には慶長16年(1611)が記されています。築城の工事が行われた歳です。

祈祷札の釘穴と柱の釘穴が一致しました。

この2つのことが証拠となって国宝に指定されました。

だから、高知城はとても貴重なのです。

石垣 横須賀城、門 鉢形城四脚門、空堀 佐倉城 角馬出、 櫓 江戸城伏見櫓

今回は天守に集中していますが、

お城の楽しみ方は実に多様なのです。

最後に時間があったのでワークシートで見直しました。

このとき、わたしも子供たちの中に入って質問を受けたりしました。

「丸亀城の築城者は誰か」

「 おそらく、生駒?」とつぶやくわたし。

スマホで調べましたが、その時は時間がなくてはっきり答えられませんでした。

生駒親正が正解です。

「松山城の加藤嘉明は会津に移封された」

わたしに教えてくれる子もいました。

二人とも博士ちやんレベルだと思います。

ワークシートに書いたことを数人に発表してもらって授業を終えました。

実際の授業で語った内容に加筆修正したことがあります。

この授業をきっかけに再度授業に挑戦する機会が与えられることを願っています。

追伸

感想文の用紙です。一つ余分なメッセージが仕掛けてあります。

弘前城の曳家工法です。

気がつく子どもがいないかと

密かに期待しているのですが。