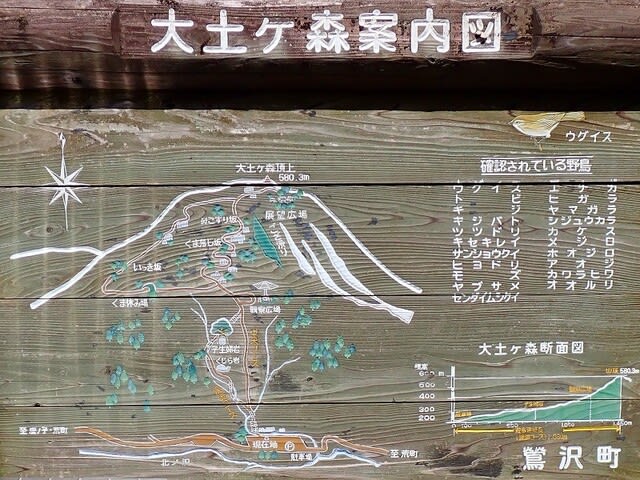

1週間前の4月19日(土),地元の山,大土ヶ森に登ってきた。

自宅から登山口までは車で30分。

9:30に駐車場に着くと,すでに5台の車が止まっていた。

大土ヶ森には10回以上登っているが,こんなに多いのは初めてだった。

これまでは,自分以外の誰もいないことの方が多かった。

いつものように,入念に準備運動をして出発する。

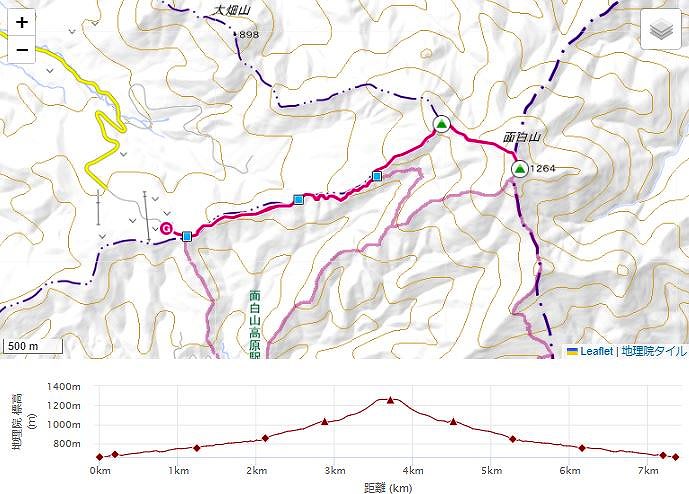

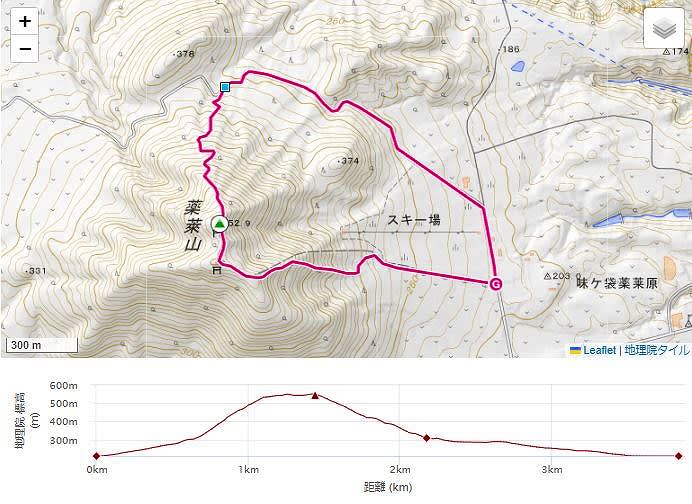

コース図は以下のとおり。

歩き始めてすぐに沢に架かる橋を渡る。

アカマツの植林の中を進んでいくと最初の分岐。

登りは「渓流コース」を選択。

何度か沢の渡渉を繰り返すが,小さい沢なので特に問題はない。

沢の両岸にはずっとカタクリやスミレなどの花が咲いていて,おもしろい形の岩などもあったりする。

ここでは,渓流コースの見どころを紹介する。

くじら岩

子生婦(こんぶ)岩

ケヤキが根元に丸い岩を抱え込んでいる。

キクザキイチゲ

群生するニリンソウ

アップするとこんな感じ。

ここで私の脳内ジュークボックスのスイッチが入ってしまった。

皆さんの予想どおり,川中美幸の「二輪草」である。

余談であるが,私は川中美幸を生で見たことがある。

あれは約40年前,私が高校3年生の時だ。

夏休みに友人たちと3人で,仙台へ大学入試の模擬試験を受けに行った。

ちょうどその日,青葉山公園で「tbc夏まつり」が開催されていた。

その時のゲストとして川中美幸が来ていたのだ。

確か「ふたり酒」を歌っていたと記憶している。

ちなみに他のゲストはシブがき隊と,今は亡き甲斐智枝美だった。

話を元に戻そう。

このように,渓流コースは歩いていて飽きないコースだ。

この日は他の生き物にも出会えた。

ニホンカナヘビ

交尾中のアズマヒキガエルとその卵塊

中央コースに戻り,広葉樹林帯のゆるい傾斜を登っていくと再び分岐がある。

ここから頂上までは,どちらのコースを選んでもかなりの急傾斜だ。

登りは,「いっき坂」を行くことにした。

すぐに「くま休み場」がある。

フジのツルに覆われた,クマが「クマ棚」をつくるのに手頃そうな木があった。

さて,ここからいっき坂の急登だ。

ロープにつかまりながら登っていく。

急な斜面を登り終えると,間もなく山頂標識が現れる。

樹木に囲まれていて,眺望はあまりよくない。

山頂から東へ50mほど進むと,「展望広場」がある。

ここは南側が開けていて,山頂よりも見晴らしがいい。

20年くらい前までは,ロープと板で作られた長いブランコが設置されていた。

今は撤去されているが・・。

南東…手前に旧細倉鉱山と藤沢沈殿池 遠方には箟岳丘陵

南南西…七ツ森,泉ヶ岳,北泉ヶ岳

北…木々の間から栗駒山

20分ほど休憩し,下山開始。

帰りは,「鼻こすり坂」,「くま落とし坂」コースを行く。

坂の名前から想像できるように,登りのいっき坂より傾斜がきつい。

張られたロープにつかまりながら,後ろ向きになって下りたほうが安全だ。

落ち葉が堆積しているので,前を向いて下りるとどうしても滑ってしまう。

くま落とし坂まで来ると,周りの植物を観察する余裕も出てきた。

それでもけっこうな急傾斜だが。

シラネアオイ

群生するヤブレガサ

この形状が見られるのは今だけだ。

数日後には傘が開いてしまうだろう。

クロモジの花

観察広場から,さっき下ってきた場所を見上げる。

やはりかなり急な斜面であることがわかる。

あとは駐車場まで緩い下りだ。

アカマツ林の中をのんびり歩いていく。

それにしても,倒木がこんなに多いのはどうしてだろう・・。

11:40 駐車場に到着。

約2時間の山行だったが,この大土ヶ森は何度登ってもおもしろい山だ。

もっとたくさんの人にぜひ登ってほしい山の一つである。