帰宅し、速攻で講演会感想をblogに。(近年珍しい(笑)(それくらい興奮した講演会でした)

自傷行為の理解と援助 と題して 松本俊彦先生による 沖縄県平成24年度ゲートキーパー養成講座でした。

普段ならゴールキーパー養成講座に顔を出しそうですが。

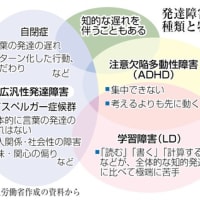

自傷と自殺の違いなど、普段援助者やまわりの大人が勘違いしている可能性が高いことをきちんと理解する事の大切さから、講演は始まりました。

しかし、自傷行為は自殺に至る序章である可能性もしっかりと認識する必要があることを強調されていました。

誰かのマネをしているんでしょ、どうせ・・・

誰かの目を惹きたいから、こんなことするんでしょ・・・・

禁句なのだが、支援者でもついつい口にしてしまいそうなセリフ。

これで支援者から離れていく子ども達・・・

必要な支援を受けないことが、自傷という構造であることが表のテーマでした。

講義は聴く側の多様性もあり、ボクの感想をひとつふたつ。(他の人とは異なる感想かもしれないけど)

支援者が孤独にサポートすることは、構造的に自傷を続ける者と同じになるので、治療的に良くない!

自傷を繰り返す者は、孤独な戦いを続けているのだから。

孤独な魂を通い合わせてしまうと、いつか、その子の親子関係を繰り返してしまうのじゃないかと危惧する。

治療者が被害妄想を持ちかねない。

転移とか逆転移という言葉は講義中に使ってなかったけど、支援者がチームを作ることが大切というのは、きっとそんな面もあるだろう。

構造上の逆転移を防ぐために。

自尊心、自己愛・・・が今回の講義のテーマであり、何気なく自分を大切にして生きることを選択できた者が、自分を大切にすることが出来なかった者の支援に回るときの難しさを考えないといけない。

親子関係での虐待、親のアルコールなど依存症の問題、親がうつ状態で自己評価が低い場合など、ちゃんとしなさい親なんだからと説教して解決するような単純な構造ではない。

場合によっては、支援者の自尊心がかなり傷つくことが予想される。

実はここが裏テーマである。(裏でもないか)

傷ついた子どもがそうするように、傷ついた自尊心が援助者なのに相手を心理的に傷つけることが多い。

テレビドラマのように最後の15分で解決するような問題ではないのだ。

・・・・ハナシは大きく変わるが、クリニックをはじめて10年、こういうと悪いが精神病院で身につけた臨床は捨て去って、「クリニック」の臨床を考えないといけないと最近思うのだが、今日の講演会でも、その思いが更に大きくなった。

10周年記念講演会で話す、「クリニックで出来ること、出来ないこと」を考えさせられる、内容が濃く、頭の中で色んな考え、アイディアが湧いてくるエキサイティングな講義でした。

松本先生ありがとうございました。