「月末においで~」

と言われてたので月末に行ってオイル缶をふたたびもらってきた。

で、オイル缶が2つ揃ったので作成開始!

材料。

オイル缶20リットル×2

えんとつ 曲がってるの×1 T字×1 まっすぐ×1

パーライト 20リットル(足りなくなった。30リットル以上必要)

オイル缶のふたをドライバーやらなにやらでぐりぐりして取り、中を拭く(えこ)

煙突の大きさに穴をあけて(コビト)

煙突を差し込む(コビト)

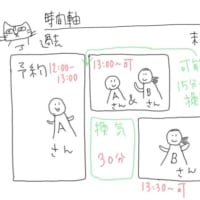

上から見るとこんな風。

ここまで使った道具。

ナイフとトンカチでがんがん穴を開け、金属用のハサミでちょきちょき。

みどりのカエルはコビトの化身と思われます。

もうひとつのオイル缶の底も切り取り(コビト)

それを連結(コビト)

こんなふうにボルトでとめる。4カ所。

パーライトをつめたら全然足りなくて、慌てて近くの農協まで買いに走るも、農協にパーライトはなく、ダイクマまで自転車を走らせるがダイクマに園芸用品はなかった。「なんだよダイクマぜんぜんわかってないよ」と毒づくも、ダイクマに園芸用品を買いに走って無駄足を踏んだのは今日で5回目。むしろわかってないのはこっちの方である。仕方ないのでそのへんにあった「鉢底石」でしのぐことにする。(えこ)

切り取った底を使ってフタをする。石がとばないように。(コビト)

着火!!

ごごーうう。

七輪用のゴトクがちょうどぴったり。

うわー!!すげー!!

お茶がわいた!!

と、順風満帆な感じで書いたけど、本当は順風満帆だったのは組み立てたところまで。

まず着火に四苦八苦(風が強かった)。

着いた後も、「炎のひき」はあるものの、それほど燃焼せず煙もすごく出た。

隣の畑でちょうどたき火をしていたので、それに乗じて続行するが、住宅地でこの煙はヤバいやろ、、という煙。

あとで調べたら、ヒートライザー(パーライトの部分)があたたまらないと調子が出ないらしい。その辺の鉢底石を使ったのだが、ちょいと湿気ってたりしてたのも良くなかったか?

木材の入れ方などをあれこれ変えてみて、結局煙突上部(ヤカンの置いてある口)から木材を投入するという乱暴なやり方にて上記写真のように「炎ふきだす」状態になる。

そのあと、オイル缶のオイルが焼けたのか、ほかの何かの原因かわからないが黒煙がもうもうと出る。近所のみなさんごめんなさい!!

そのうち黒煙はおさまり、そのあとは煙も出ず、炎は安定して、そして消えて行った。

鉢底石から蒸気が出て水蒸気となっていたので、上のフタをとる。すこし乾かさないといけない。

調子いいときの炎の燃え方は、まさに「ロケット」で、ごごごごうううっっっ、、という音とともにめらめらと炎が上がり、しかも煙が出ないという「本に書いてあったとおり」のものであった。

使った木材は、スタジオの旧床材(ナラ無垢。30センチ×5センチ×厚さ1センチ)3本。うまく使えば2本くらいでヤカンのお湯は沸くだろうと思う。これは普通にたき火すること考えたらすっごく効率がいいと思うホントに。

ただ、住宅地で使用するにはもう少し研究が必要。

着火と炎が安定するまでの煙を考えないとなー。

と言われてたので月末に行ってオイル缶をふたたびもらってきた。

で、オイル缶が2つ揃ったので作成開始!

材料。

オイル缶20リットル×2

えんとつ 曲がってるの×1 T字×1 まっすぐ×1

パーライト 20リットル(足りなくなった。30リットル以上必要)

オイル缶のふたをドライバーやらなにやらでぐりぐりして取り、中を拭く(えこ)

煙突の大きさに穴をあけて(コビト)

煙突を差し込む(コビト)

上から見るとこんな風。

ここまで使った道具。

ナイフとトンカチでがんがん穴を開け、金属用のハサミでちょきちょき。

みどりのカエルはコビトの化身と思われます。

もうひとつのオイル缶の底も切り取り(コビト)

それを連結(コビト)

こんなふうにボルトでとめる。4カ所。

パーライトをつめたら全然足りなくて、慌てて近くの農協まで買いに走るも、農協にパーライトはなく、ダイクマまで自転車を走らせるがダイクマに園芸用品はなかった。「なんだよダイクマぜんぜんわかってないよ」と毒づくも、ダイクマに園芸用品を買いに走って無駄足を踏んだのは今日で5回目。むしろわかってないのはこっちの方である。仕方ないのでそのへんにあった「鉢底石」でしのぐことにする。(えこ)

切り取った底を使ってフタをする。石がとばないように。(コビト)

着火!!

ごごーうう。

七輪用のゴトクがちょうどぴったり。

うわー!!すげー!!

お茶がわいた!!

と、順風満帆な感じで書いたけど、本当は順風満帆だったのは組み立てたところまで。

まず着火に四苦八苦(風が強かった)。

着いた後も、「炎のひき」はあるものの、それほど燃焼せず煙もすごく出た。

隣の畑でちょうどたき火をしていたので、それに乗じて続行するが、住宅地でこの煙はヤバいやろ、、という煙。

あとで調べたら、ヒートライザー(パーライトの部分)があたたまらないと調子が出ないらしい。その辺の鉢底石を使ったのだが、ちょいと湿気ってたりしてたのも良くなかったか?

木材の入れ方などをあれこれ変えてみて、結局煙突上部(ヤカンの置いてある口)から木材を投入するという乱暴なやり方にて上記写真のように「炎ふきだす」状態になる。

そのあと、オイル缶のオイルが焼けたのか、ほかの何かの原因かわからないが黒煙がもうもうと出る。近所のみなさんごめんなさい!!

そのうち黒煙はおさまり、そのあとは煙も出ず、炎は安定して、そして消えて行った。

鉢底石から蒸気が出て水蒸気となっていたので、上のフタをとる。すこし乾かさないといけない。

調子いいときの炎の燃え方は、まさに「ロケット」で、ごごごごうううっっっ、、という音とともにめらめらと炎が上がり、しかも煙が出ないという「本に書いてあったとおり」のものであった。

使った木材は、スタジオの旧床材(ナラ無垢。30センチ×5センチ×厚さ1センチ)3本。うまく使えば2本くらいでヤカンのお湯は沸くだろうと思う。これは普通にたき火すること考えたらすっごく効率がいいと思うホントに。

ただ、住宅地で使用するにはもう少し研究が必要。

着火と炎が安定するまでの煙を考えないとなー。

パーライトが保温の役目を果たしてくれて、燃焼温度が安定するのかな。

興味津々。

できたよー。これから研究を重ねるねー。

なつこさん

原理は全然よくわかんないんですよ説明読んでも!ただ、パーライトなどで煙突の断熱をするってのがミソらしいです。燃焼効率がやたらいい仕組みになっているんです。全然私にはわかんないんだけどね!

と、思いながら読んでいたけど

わりと、こびとさんの活躍のおかげのようですね・・・?

あはは。

よく気がつきました!!

わたしは「さあ!今日やろう!!」とか言う係です。

けっこう大事な係ナンダヨ。