地図は・・・。

しばらく山の記事はヤマレコでアップロードします

金地院

〇テキスト

【南禅寺塔頭】

本尊 地蔵菩薩

南禅寺の塔頭。応永年間(一三九四~一四二八)に足利義持の帰依を受けて大業徳基が洛北の鷹峯に創立したという。慶長十年(一六〇五)頃に南禅寺の中興

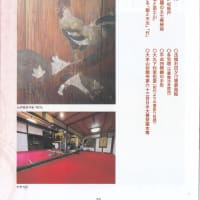

開山、以心崇伝(本光国師)が現在地に移して再興した。寛永年間(一六ニ四~四四)には大造営が行われ、本堂(方丈・重要文化財)は伏見城の旧殿とも、大坂

城の御殿拝領によるものともいう。同五年頃には東照宮(重要文化財)も建立された。また小堀遠州を起用して茶室八窓席(重要文化財)や庭園が完成した。庭園は方丈南に展開し、「鶴亀の庭」と称される。遠州作庭の詳細な記録を持つことからも貴重。国の特別名勝に指定されている。崇伝の行った外交に関した『異国日記』二冊(重要文化財)など多数の寺宝を所蔵している。

→特別名勝庭園195頁、庭園(武家の庭園と書院造庭園・露地と回遊式庭園)200・204・205頁

□過去問

01-3-06-56

南禅寺の塔頭である今地院の「鶴亀の庭」の作者は誰といわれているか。

小堀遠州

12-3-03-025

南禅寺の塔頭である金地院(こんちいん)の庭は、呼ばれているか。

鶴亀の庭

02-3-03-025

江戸時代初期、塔頭である金地院の( )が、徳川家康の外交・寺社政策のブレーンとして重用された。

崇伝(すうでん)

04-1-02-18

南禅寺の塔頭( )の庭園は、小堀遠州が作庭した明確な記録が残っており、国の特別名勝に指定されている。

金地院

06-3-03-024

江戸初期の大名で茶人の( )は、金地院の「鶴亀の庭」(特別名勝)を作庭した。

小堀遠州

07-2-03-023

南禅寺の塔頭である金地院(こんちいん)の「鶴亀の庭」(特別名勝)の作庭は誰か。

小堀遠州

南禅寺

〇テキスト

本尊 釈迦牟尼仏

臨済宗南禅寺派の大本山。山号は瑞龍山。正式には太平與国南禅禅寺。前身は亀山天皇が文永元年(一二六四)に大宮院(亀山天皇の母)の御所として造営した離宮禅林寺殿。開山は無関普門(大明国師)。正応五年(一二九二)に伽藍の整備が本格化し、永仁元年(一二九三)の仏殿(金剛王宝殿)の落成から最後の法堂の完成まで、約十五年を費やした。建武元年(一三三四)に京都五山の第一位となり、その後、足利義満によって五山の上とされ隆盛し、武家から篤い信仰を受けた。方丈(国宝)は、天正年間(一五七三~九二)の建立。大方丈と小方丈からなる。大方丈は慶長十六年(一六一一)に御所の建物が下賜・移建されたもので、旧正親町院御所の震殿ともいう。小方丈は伏見城の遺構とも伝えるが定かでない。勅使門(重要文化財)は慶長年間(一五九六-一六一五)造営の内裏の日御門が寛永十八年(一六四一)に下賜・移建されたもの。三門(重要文化財)は、同五年に藤堂高虎の寄進により再建された。楼上からは京都市街が一望でき、歌舞伎『楼門五三桐』における石川五右衛門の「絶景かな絶景かな」で知られる。また、方丈庭園は国の名勝に指定されている。大方丈御昼の間の金碧障壁画である「琴棋群仙図」、「二十四孝図(陸績図)」(ともに重要文化財)は狩野永徳の関与が想定されている。小方丈虎の間の金碧障壁画「群虎図」(重要文化財)は狩野探幽の代表作で、中でも「水呑みの虎」は名高い。寺宝も数多く、亀山法皇震翰「禅林禅寺御起願文案」(国宝)は、永仁七年(一二九九)に書かれ、これに従って歴代住持の選任の規定を定めたとされる。境内は国の史跡に指定。

→琵琶湖疏水55頁、京都五山131頁、国宝建築183頁、鎌倉彫牡丹模様香盒(京都の工芸)223頁

□過去問

02-3-03-021

南禅寺は、( )が正応4年(1291)に( 22 )を開山に迎えて、離宮であった禅林寺殿を禅寺に改めたことに始まる。

亀山法皇

02-3-03-023

建武元年(1334)に後醍醐天皇により、京都五山の( )とされた。

第一位

02-3-03-024

さらに至徳3年(1386)には、( )により「五山の上」に格付けされ繁栄した。。

足利義満

07-2-02-020

至徳3年(1386)、「五山之上」となった( )は、武家の信仰が篤く、俗に「武家面」と称される。

南禅寺

05-1-03-27

石川五右衛門の「絶景かな絶景かな」で知られる南禅寺の三門を舞台とした歌舞伎の演目は何か。

桜門五三桐

10-1-06-01

今尾景年が描いた天井画「瑞龍図)」は、( )の法堂にある。

南禅寺

02-1-01-07

寛永5年(1628)に再建された南禅寺の三門は、誰の寄進よるものか。

藤堂高虎

13-2-08-073

至徳3年(1386)に序列が固定した「京都五山」は、( )を「五山之上」として、第一位に足利尊氏が( 74 )を開山に迎えて開いた天龍寺、第二位に法堂天井に描かれた ( 75 )筆の「鳴き龍」で知られる相国寺、第三位に建仁寺、第四位に( 72 )、第五位に万寿寺が列せられている。

南禅寺

13-2-08-074

至徳3年(1386)に序列が固定した「京都五山」は、( 73 )を「五山之上」として、第一位に足利尊氏が( )を開山に迎えて開いた天龍寺、第二位に法堂天井に描かれた ( 75 )筆の「鳴き龍」で知られる相国寺、第三位に建仁寺、第四位に( 72 )、第五位に万寿寺が列せられている。

夢窓疎石

08-2-07-064

「寺院」と「塔頭」との組み合わせ

(ア)南禅寺-龍吟庵

(イ)建仁寺-霊洞院

(ウ)金戒光明寺-西翁院(さいおういん)

(エ)妙心寺-東海庵

南禅寺-龍吟庵 ⇒ 南禅寺の塔頭は 〇金地院

09-2-07-064

「寺院」と「塔頭」との組み合わせ

(ア)妙心寺-退蔵院

(イ)醍醐寺-一言寺

(ウ)南禅寺-龍光院

(エ)東福寺-光明院

南禅寺-龍光院 ⇒ 南禅寺の塔頭は 〇金地院

10-3-10-096

歌舞伎に登場する大盗賊( 95 )の「絶景かな絶景かな」の名セリフで有名な三門や、小堀遠州作庭の「鶴亀の庭」で知られる塔頭の( )、境内奥の水路閣など見どころが多い。

金地院

11-2-03-021

次のうち、国宝に指定されている建造物はどれか。

(ア)広隆寺・講堂

(イ)南禅寺・方丈

(ウ)妙心寺・法堂(はっとう)

(エ)仁和寺・五重塔

南禅寺・方丈

真如堂

〇テキスト

本尊 阿弥陀如来

山号は鈴聲山。正式には真正極楽寺。円仁(慈覚大師)が阿弥陀如来を彫刻して延暦寺の常行堂に祀り、永観二年(九八四)に戒算が現在地近くにこの像を移したのに始まるという。その後、伽藍が整備されたが応仁・文明の乱で焼失。本尊を比叡山黒谷や穴太(滋賀県大津市)に避難させ、さらに洛中を転々とした後、現在地に再建された。紅葉の名所として有名。享保二年(一七一七)再建の本堂(重要文化財)は、京都市内の天台宗本堂として最大規模を誇る。本尊阿弥陀如来立像(重要文化財)は、洛陽六阿弥陀巡りの一つ。本堂の北西に洛陽三十三所観音霊場第五番札所の新長谷寺がある。

→洛陽三十三所観音霊場103頁、洛陽六阿弥陀巡り155頁、涅槃図公開206頁、宝物虫払会291頁

金戒光明寺

〇テキスト

本尊 阿弥陀如来

山号は紫雲山。通称「黒谷さん」として親しまれている。浄土宗京都四ヵ本山の一つ。比叡山を出た法然が承安五年(一一七五)に師の叡空から、この地にあった比叡山の白河禅房を譲られ、念仏道場としたのに由来するという。法然の死後、紫雲山光明寺となった。さらに後光厳天皇から「金戒」の文字を賜わり、現称となった。伽藍は応仁・文明の乱以後、再々焼失したが、その都度再興された。三重塔(重要文化財)は、徳川秀忠の菩提を弔うために寛永十年(一六三三)に建てられた。現在京都市内にある重要文化財指定の三重塔は、清水寺の三重塔、子安塔(泰産寺三重塔)と併せて三塔のみ。寺宝に「山越阿弥陀図」、「地獄極楽図」(ともに重要文化財)がある。また、木造千手観音立像(重要文化財)は、吉備真備ゆかりの観音像で「吉備観音」と呼ばれ、洛陽三十三所観音霊場第六番札所の本尊になっている。幕末、当寺は松平容保率いる会津藩の本陣であり、山上墓地北東には会津藩殉難者墓地がある。

→洛陽三十三所観音霊場103頁、浄土宗京都四ヵ本山156頁

□過去問

07-1-02-13 秋には紅葉の名所として知られる真如堂の正式な寺院名は何か。

真正極楽寺

13-1-02-14

「洛陽六阿弥陀巡り」のひとつで、重要文化財の本堂が天台宗の寺院として京都市内最大規模を誇り、城内には明治時代に初の民間銀行を立ち上げた三井家累代の墓がある寺院はどこか。

真如堂(真正極楽寺)

須賀神社

〇テキスト

祭神 素妻鴫尊、櫛稲田比売命(須賀神社)久那斗神、八衝比古神(やちまたひこのかみ)、八 比売神(やちまたひめのかみ)(交通神社)

西天王社と称し、貞観十一年(八六九)に播磨国広峰(兵庫県姫路市・広峰神社)より勧請されたという。のちに鳥羽天皇皇后美福門院が創建した歓喜光院の鎮守とされた。かつては現在の平安神宮のあたりに鎮座していたが、鎌倉時代末期に吉田神楽岡に遷座した。元の社地に近い現在地に還座したのは大正十三年(一九二四)のことである。昭和三十九年(一九六四)には、五柱の祭神から三柱の神を分祀し、交通安全の神として交通神社が創建された。節分に授与される縁結びのお守り「懸想文」は有名。また現在五月第二日曜に行われている神幸祭は、古くは角豆祭(ささげまつり)の名で知られ、かつては五月十日に行われていた。

→節分祭274頁

□過去問

04-2-02-013

節分の期間に授与される「懸想文(けそうぶみ)」で知られ、西天王社とも称された神社はどこか。

須賀神社

09-1-02-12

古くは、岡崎神社が東天王社と呼ばれていたのに対し、( )は西天王社と呼ばれていた。

須賀神社

13-1-02-12

美福門院が創建した歓喜光院の鎮守社として創始されたと伝えられ、古くは「角豆祭」の名で知られた神幸祭が現在は5月の第2日曜日に行われる神社はどこか。

須賀神社

聖護院

〇テキスト

本尊 不動明王

本山修験宗総本山。円珍(智証大師)の流れを継ぐ三井寺(園城寺・滋賀県大津市)の増誉を開基とする。昭和二十年(一九四五)まで天台宗寺門派(園城寺)に

属していた。増誉は寛治四年(一〇九〇)に白河上皇の熊野御幸の時に先達を承り、その功によって聖護院と熊野三山検校職を賜わり、あわせて修験道を統括した。第四世に静恵法親王(後白河天皇の皇子)を迎えて門跡寺院となり、明治時代までに二十五人の法親王が入寺した。応仁・文明の乱で焼失して洛北岩倉の解脱寺に移り、文明十三年(一四八一)には足利義政が当寺で出家して堂舎を整備したが、その後再び焼失。現在地へは延宝四年(一六七六)に移転再建された。書院(重要文化財)はその時御所から移されたという建造物。御所の火災により天明八年(一七八八)から三年間、光格天皇の仮皇居であった。一帯は「聖護院旧仮皇居」として国の史跡に指定されている。本尊の不動明王立像(重要文化財)をはじめ、修験道の祖役行者に「神変大菩薩」の号が下された光格天皇震翰(重要文化財)などの寺宝がある。震殿には狩野永納らによる障壁画が残る。

→役行者山(祇園祭)269頁、法螺貝餅314頁

………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ヤマレコ登山記録

ヤマレコ登山記録………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

山行記録一覧

山行記録一覧………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ヤマレコ日記

ヤマレコ日記………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日記

日記………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ヤマレコ地図

ヤマレコ地図………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

マイマップ

マイマップ 全ルート表示

全ルート表示………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ヤマレコお気に入り

ヤマレコお気に入り………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お気に入り

お気に入り……………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ヤマレコプロフ

ヤマレコプロフィール

………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

プロフィール

プロフィール//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホームページ

ホームページ………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ふーちゃんのポータルサイトで過去のブログなどの情報を探す。

ホームページで記事を整理整頓!

ブログのうずもれた記事を発掘できるかも

ブログのうずもれた記事を発掘できるかも

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます